面對頻率越來越高階的處理器以及運算能力更強大的顯示卡等硬體配備不斷推出之下,以往的主流電源供應器瓦數也再向上攀升,早期的 500W/600W 就能應付的時代也逐步的提升至現階段的 750W/850W、甚至更高的 1000W 以上等級,就算玩家不挖礦,光是一片 RTX 4090 顯示卡就要吃掉 400W 的電力了,如果再搭配一顆 13 代的 Core i7/i9 處理器的話,那沒有入手個 1000W 以上的版本,可能會面臨供電不足的危機。

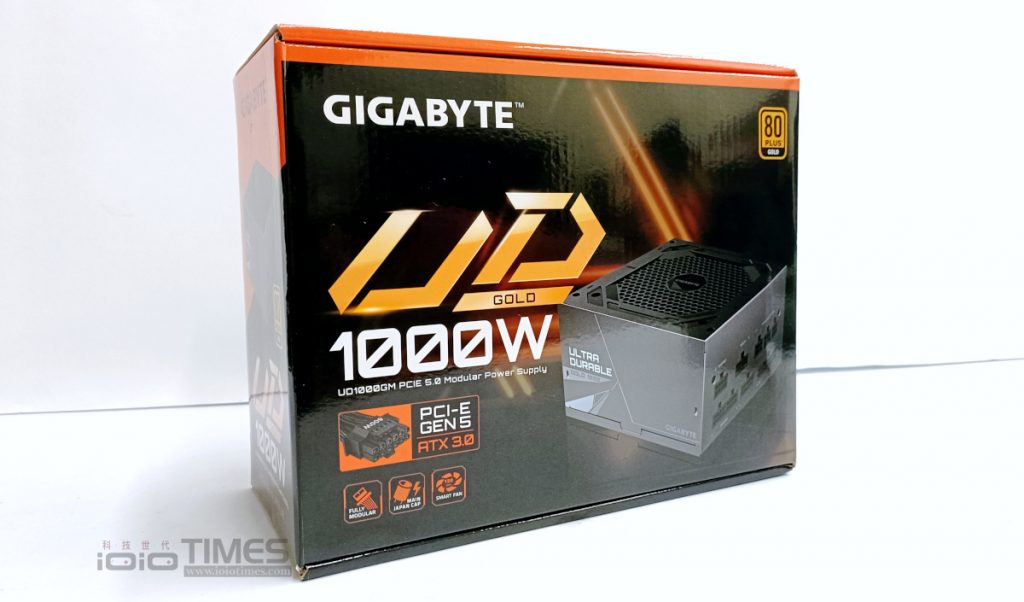

GIGABYTE 在電源供應器這一塊市場的耕耘也有相當長一段時間,除了推出各款對應最新規格的版本之外,針對新規格的登場也都快速的作出對應板本來加以因應、並提供玩家使用上的選擇,這次小編入手的就是新版本的 UD1000GM PG5 這顆 1000W 供電等級、80 Plus Gold 金牌認證,且支援最新的 PCIe 5.0 與 ATX 3.0 標準規範的新版本,下面就來開箱並介紹採用的各部元件配置與簡單實測。

UD1000GM PG5 (v2.0)開箱

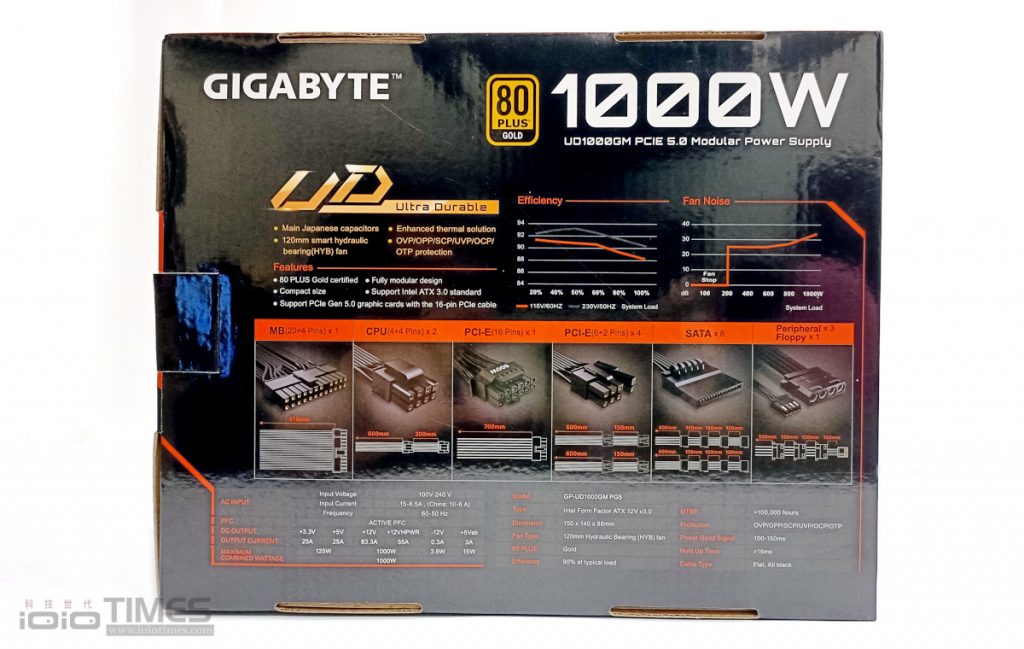

事實上這款 UD1000GM PG5 是新的2.0版本,也就是改良了原本的版本所推出來的新版,但基本上整體的標示與型號都與先前版本相同,但多增加了支援 ATX 3.0 的標準。

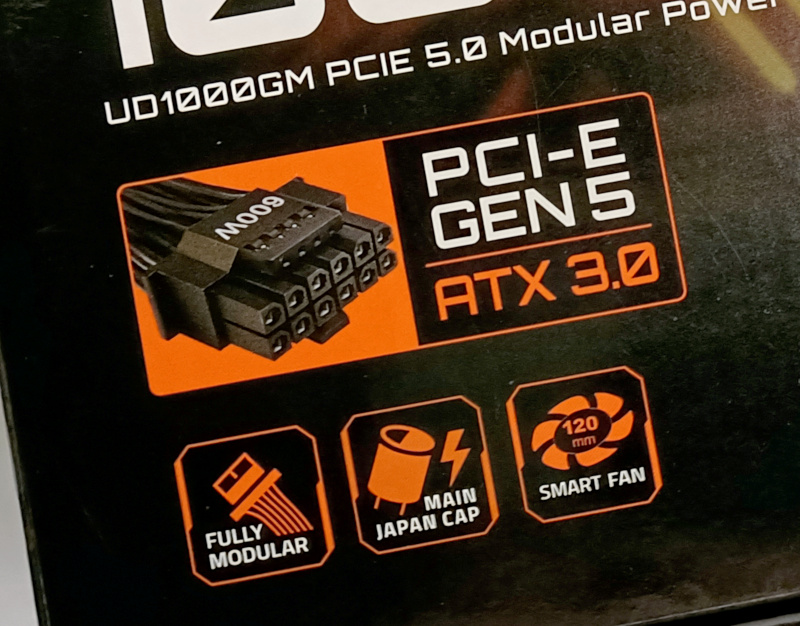

前一版 UD1000GM PG5 就已經有支援 PCIe 5.0 的規範了,只不過隨著最新的 ATX 3.0 登場,再度Follow新標準,推出新的 2.0 版本供玩家入手,外觀上可以看到左下角有標上 PCI-E GEN 5 字樣、下方還特別用橘色字體標示了是支援 ATX 3.0 的新版本。

彩盒背面則與前版的標示差不多,接頭方面提供的也是一樣的有6種類,包括有一組直連的 12VHPWR 線材,差異的部分就是有額外打上對於 ATX 3.0 的相關介紹。

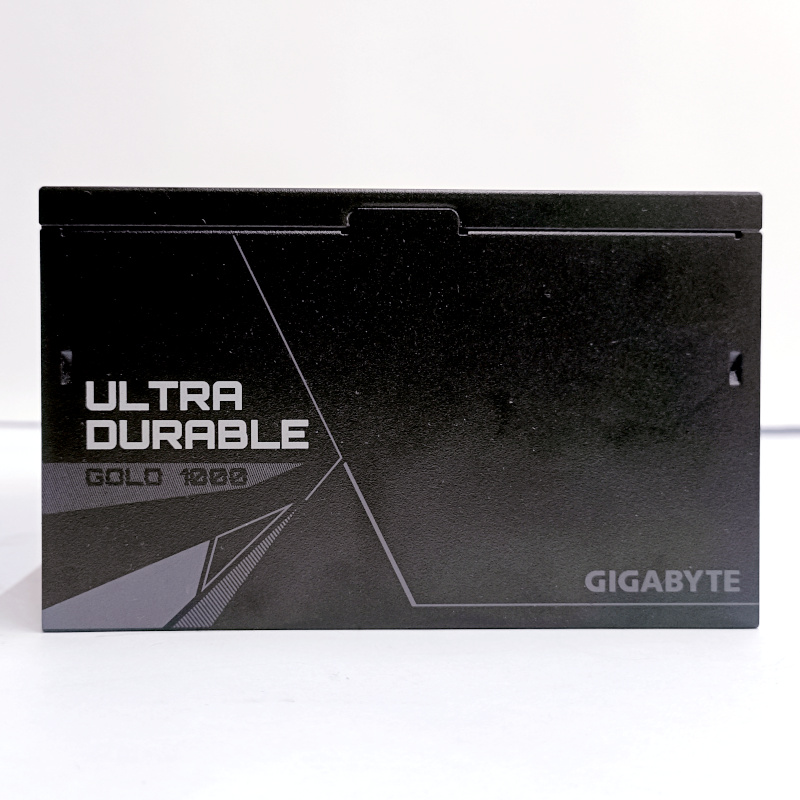

由於是採全模組設計,所以可以看到拆開外包裝後的本體樣貌就沒有那些老鼠尾巴之類的,整潔的四方造型設計,正面除了有 8 角型的 GIGABYTE 銘板外,同樣也是採六角蜂槽式沖孔設計,底下搭配了 12 公分大風扇,整體尺寸規格為 150x140x86mm,與前一版相同的短版設計,就算想要安裝在小機殼內也完全OK。

外殼採用霧黑色調的金屬材質,由於具備 20% 負載就不啟動風扇的智慧停轉功能設計,所以這款 1000W 的版本若是低於 200W 輸出時就會相當靜音。

僅 14 公分的短版設計讓這款 Power 顯得相當小巧,機身上的輸出標示也可以清楚看到在 +3.3V/+5V 的部分各配置了25A、最大共 125W 的輸出,而 +12V 的部分則是提供到最大 83.3A、+12VHPWR 55A,兩者合併共 1000W。

兩側則打印上 Ultra Durable Gold 1000 字樣,尾端則同樣採六角沖孔透氣以及電源接頭與開關配置。

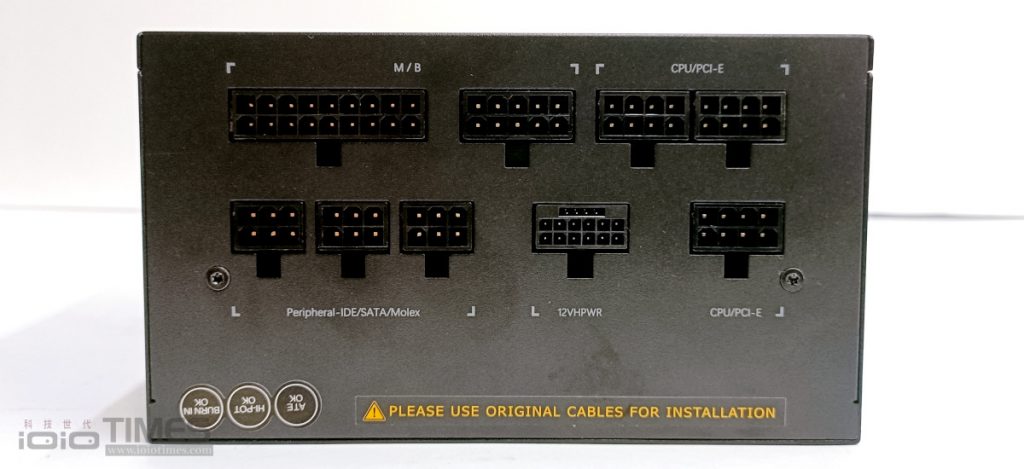

另一面則是模組話的連接埠,分別提供有 MB 用的 2 組端子以及 CPUPCI-E 的 3 組 8-pin 連接,另外還有提供給 IDE/SATA 等周邊的 3 組端子與 12VHPWR 的專屬連接埠等。

*底下有特別打上請使用專屬的連接線材來安裝

附件部份就是這堆連接線,基本上除了 12VHPWR 這組是採用編織線材外,其他的連接線都是採亮面黑扁線,避免使用時的線材糾結。

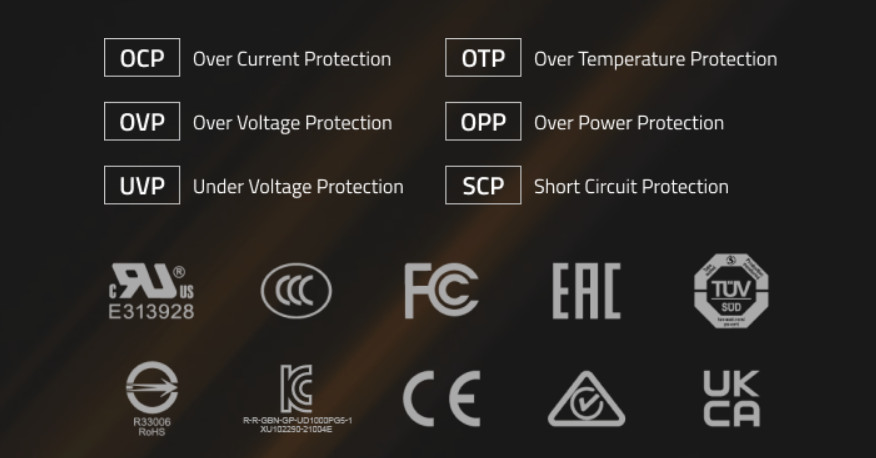

為了確保穩定運作,這款 UD1000GM PG5 (v2.0) 也加入了包括 OCP、OTP、OVP、OPP、UVP、SCP 等保護設計,另外也通過了各國的安規認證,確保玩家的正常使用無慮。

內部拆解

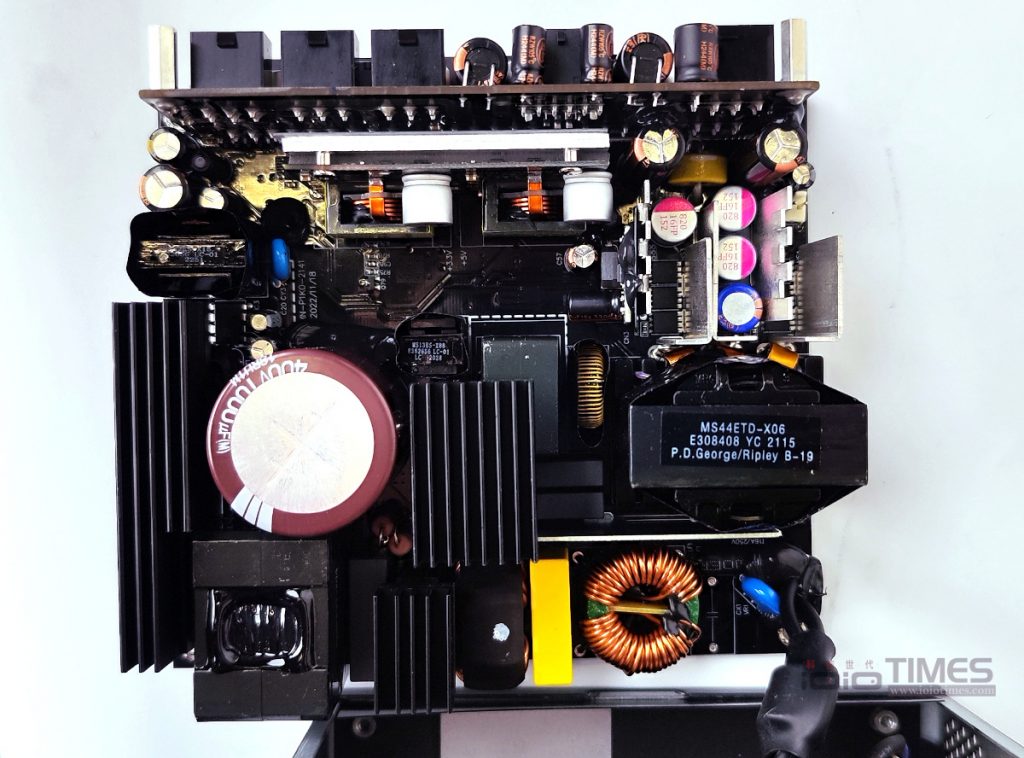

在看過外觀設計的部分之後,接下來小編也透過實際拆解來檢視一下內部的元件配置;就規格面來說,這款 UD1000GM PG5 (v2.0)是屬於通過 80 Plus Gold 的規範,打開外蓋後可以看到整個內部的結構配置算是相當的緊湊、但仍十分有序,而新版 2.0 由於支援 ATX 3.0 標準,也讓電源供應器在針對瞬間總功率輸出達到 70% 的低負載效率,比起舊版 ATX 2.0 來說會更加穩定。

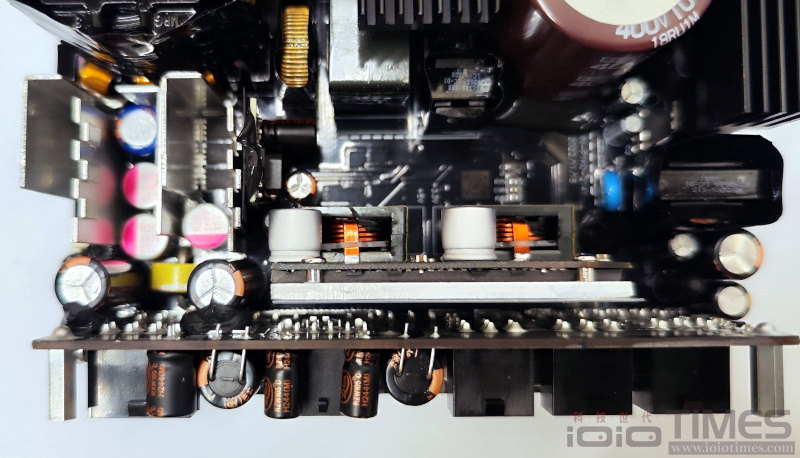

從俯視圖可以看到左下角的散熱片區塊有作了強化,散熱鰭片體積有加大約 200%,有助於解熱性能的提升與延長元件的使用壽命,至於整體的配置採用了主動式 PFC + 半橋 LLC 諧振,搭配同步整流與 DC-DC 架構設計,+5V/+3.3V 的 DC-DC 電路具備獨立的 PCB 設計,主電容採用的是日系 Nippon Chemi-Con KMW 系列 400V/1000μF 105℃ 電解電容,其他還有包括 Cx/Cy 電容、控制晶片、Mosfet、整流橋以及其他固態電容等等各項高品質元件。

上蓋的散熱風扇採用的是 Jamicon 凱美電機的 KF1225H1H-AA 這顆 12V、0.35A 的 12 公分風扇,採 HTLS Bearing 改良式飛輪液壓軸承設計,除了可大幅增加使用壽命外,也能達到更靜音的效果,而且由於具備自動偵測設計,可在輸出功率未達 200W (20%負載) 以上不啟動,僅透過內建的被動式散熱來解熱。(官方說法:Hydraulic Bearing 智能靜音風扇,可較一般 Sleeve Bearing 更長效 1.4 倍)

下面就透過電流走向來巡視一下內部配置,從 EMI 一級濾波的部分有設計獨立電路板、二級濾波則有保險絲 (有包覆熱縮套保護),跟著 Y 電容、2 顆共模電感、X 電容,然後是兩顆整流橋晶片 GBU15061 與散熱片貼合並聯分流,至此交流電整流成直流電,最左邊則是 APFC 電感;特別要提及的是,有額外設置了隔離板 (黑色那塊),避免干擾。

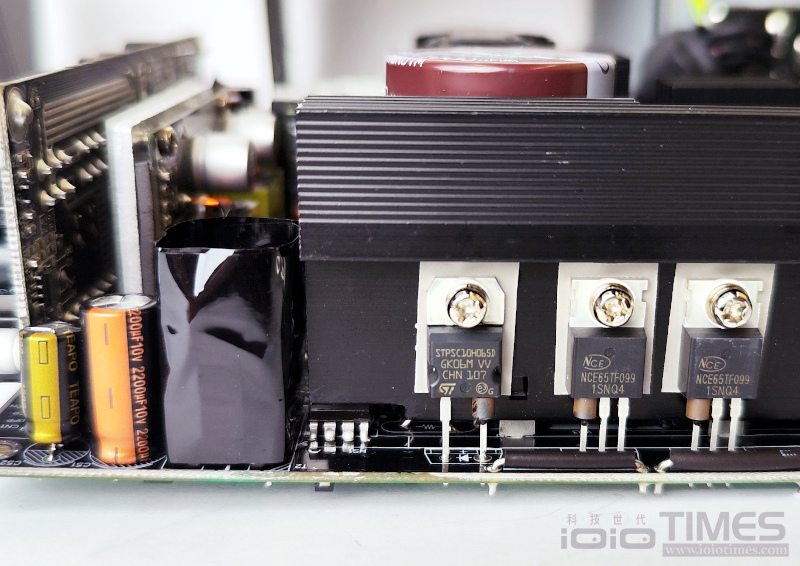

轉個彎的另一側,可以看到貼合在散熱片上的 2 顆 NCE NCE65TF099 Mosfet 與 1 顆 STMicroelectronic STPSC10H065 二極體,由 PCB 底部的 CM6500UNX 控制晶片控制,再往左則是 5VSB 待機變壓器 (黑色熱縮套包覆)。

往中間走,散熱片後有一顆負溫度係數電阻用來抑制開機電流湧浪 (另有伴隨繼電器設置),接著就是主電容日系 Nippon Chemi-Con KMW 系列 400V/1000uF 與 2 個共用散熱片的 NCE NCE65TF099 Mosfet 半橋開關。

在 +12V 同步整流設計上除了採用固態電容進行輸出濾波外,總共配置了 6 個 Nexperia PSMN1R4-40YLD Mosfet 開關,至於控制晶片也是透過 PCB 底部配置的 CM6901 控制,同樣 CM6901 也同時控制 LLC 電路,另外同步整流電路也有附上銀色小片的散熱片來輔助散熱,並具備隔離效果。

*抑制高頻干擾,算是官方的貼心設計

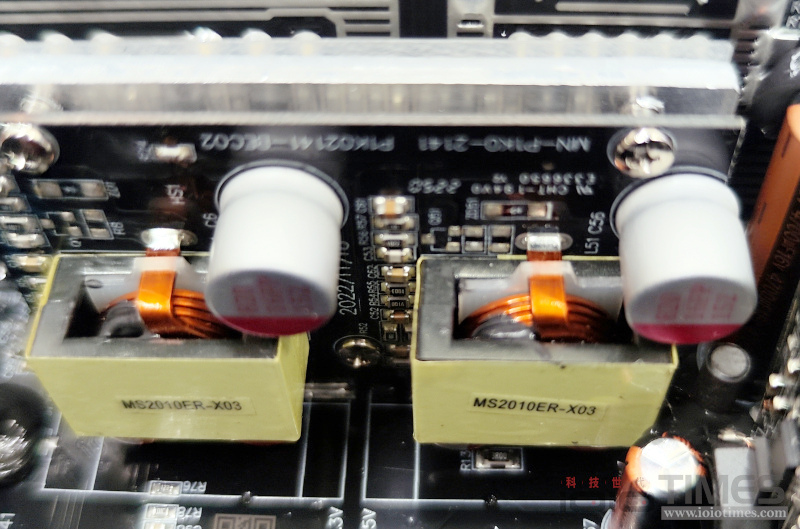

這款 UD1000GM PG5 有額外針對 +5V/+3.3V 作了獨立 PCB 設計,透過 DC-DC 方式降壓,從規格上可以看到一共拉了 125W 的供電,主機上的 5V/3.3V 輸出就是透過這片子板運作。

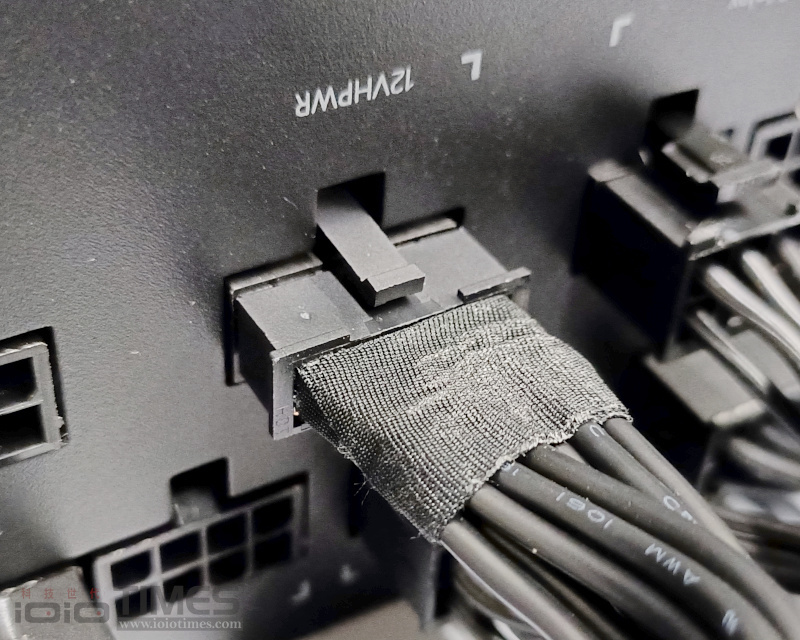

最後,來看一下全模組化設計的輸出埠,其中的重點當然就是支援 PCIe 5.0 以及 ATX 3.0 這兩項規範,也就是能夠提供針對顯卡需求的 12VHPWR 連接,除了可以看到佈滿日系固態電容與電解電容外,也能夠支援最大 600W 的電源供應,用料上可以看到中間那兩顆大大的 2200μF/16V 日系大電容來作穩壓濾波。

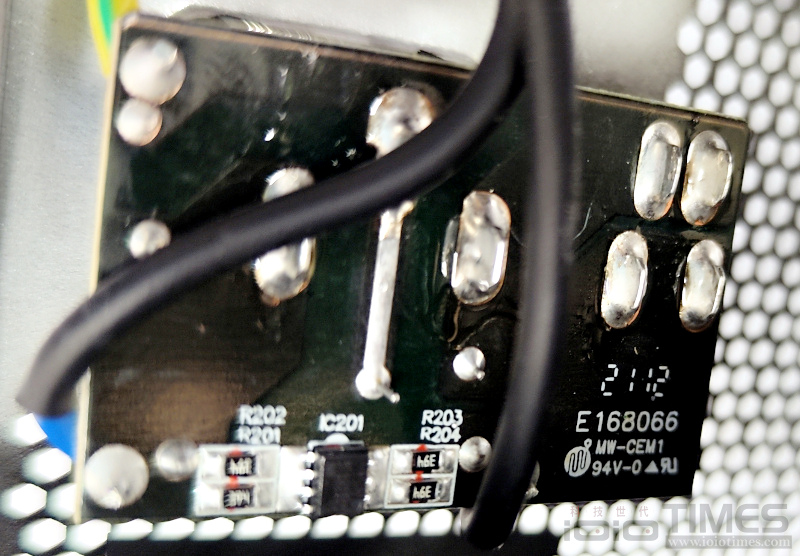

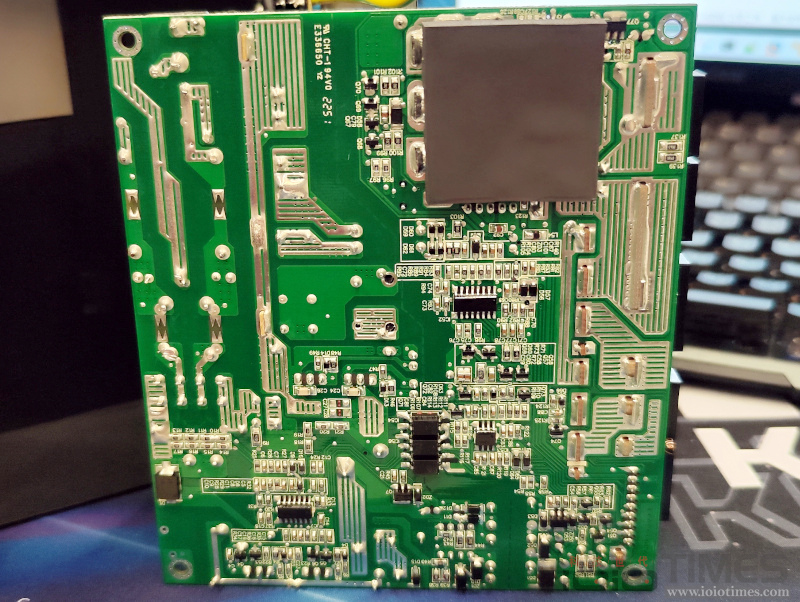

正面看過一輪之後,拆解下來看PCB底部設計,基本上從大圖來看可以發現整個的做工還算漂亮,PFC 與諧振主控晶片都在背面,採用的是 CM6500UNX+CM6901X 的標準組合,算是現階段常用的搭配方式。

上頭的黑色散熱墊,事實上上方的元件配置就是前面提到的同步整流 Mosfet 區塊,由於高速開關作動下會產生高溫,連同輔助散熱片導熱外,也可以連動到散熱墊與底部金屬外殼一同協助被動散熱。

實測

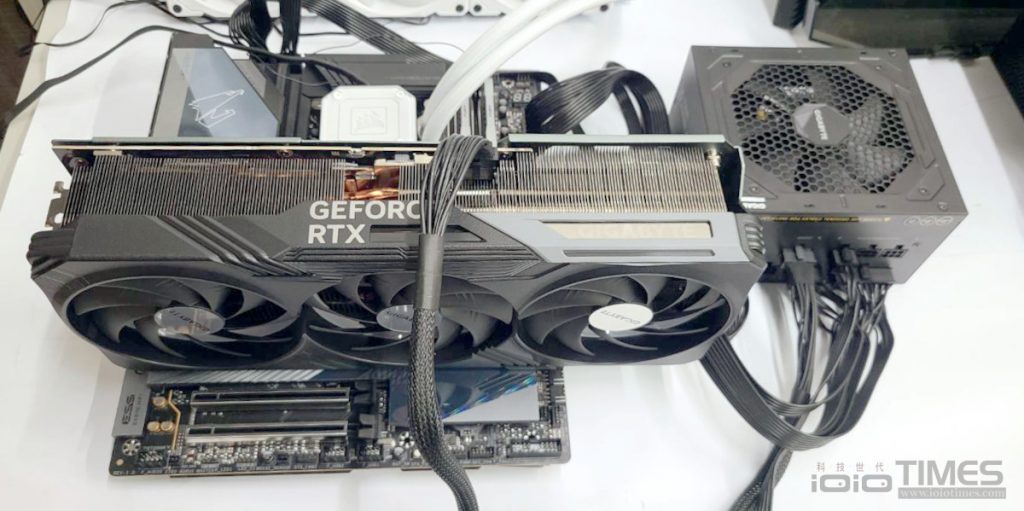

基本上這款 UD1000GM PG5 (v2.0) 電源供應器的瓦數為 1000W,小編簡單先透過平台來作一下軟體的負載檢測,然後也透過搭配較重 Loading 的遊戲、目前新的熱門款《霍格華茲的傳承》來試試看實際遊玩下的狀態,下面為本次的平台列表:

處理器:Intel Core i9-13900K

主機板:GIGABYTE AORUS Z790 MASTER

記憶體:TEAMGROUP T-FORCE VULCAN α DDR5-6000 16GBx2(共32GB)

顯示卡:GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G

SSD:Samsung 980 Pro 1TB

電源:GIGABYTE UD1000GM PG5 2.0 (1000W)

作業系統:Windows 11 Pro 22H2

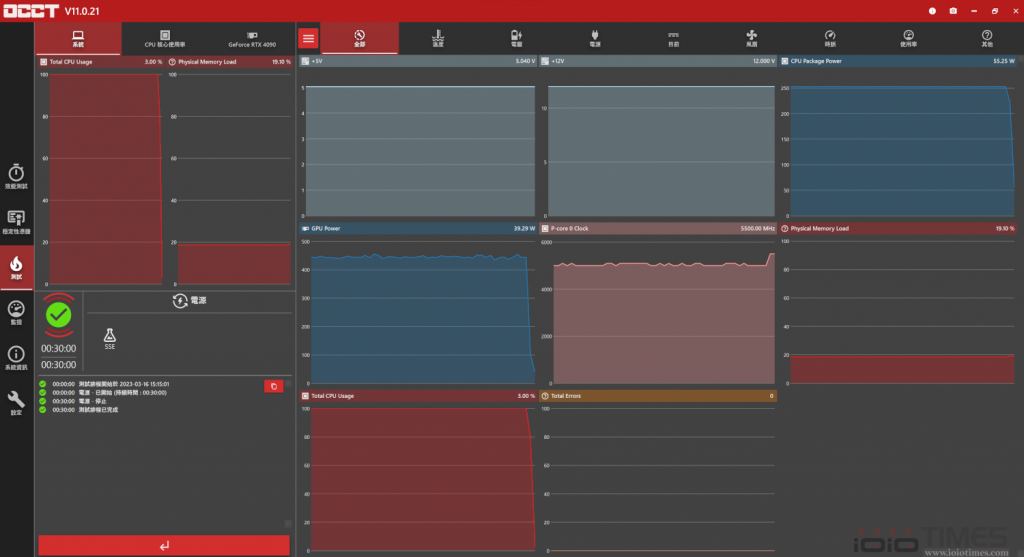

先看一下在 OCCT 的壓力測試,基本上整體的測試是 OK 的 (CPU+GPU),不過如果從細項來看的話,可以發現光是顯示卡 RTX 4090 的滿載與 CPU Core i9-13900K 兩者的雙重高 Loading 下,就要吃掉 450W+250W=700W 的電力了,如果玩家是選用高階顯示卡的話,選用到 1000W 是比較建議的做法。

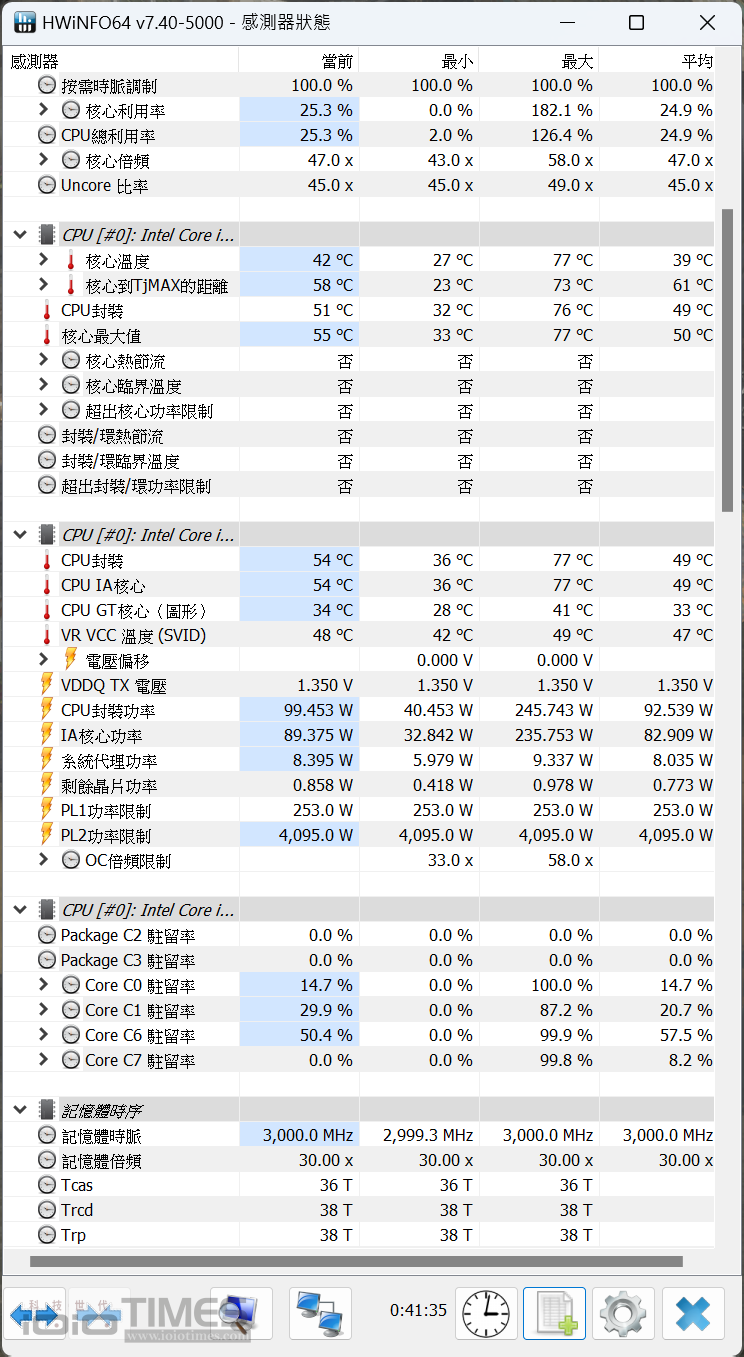

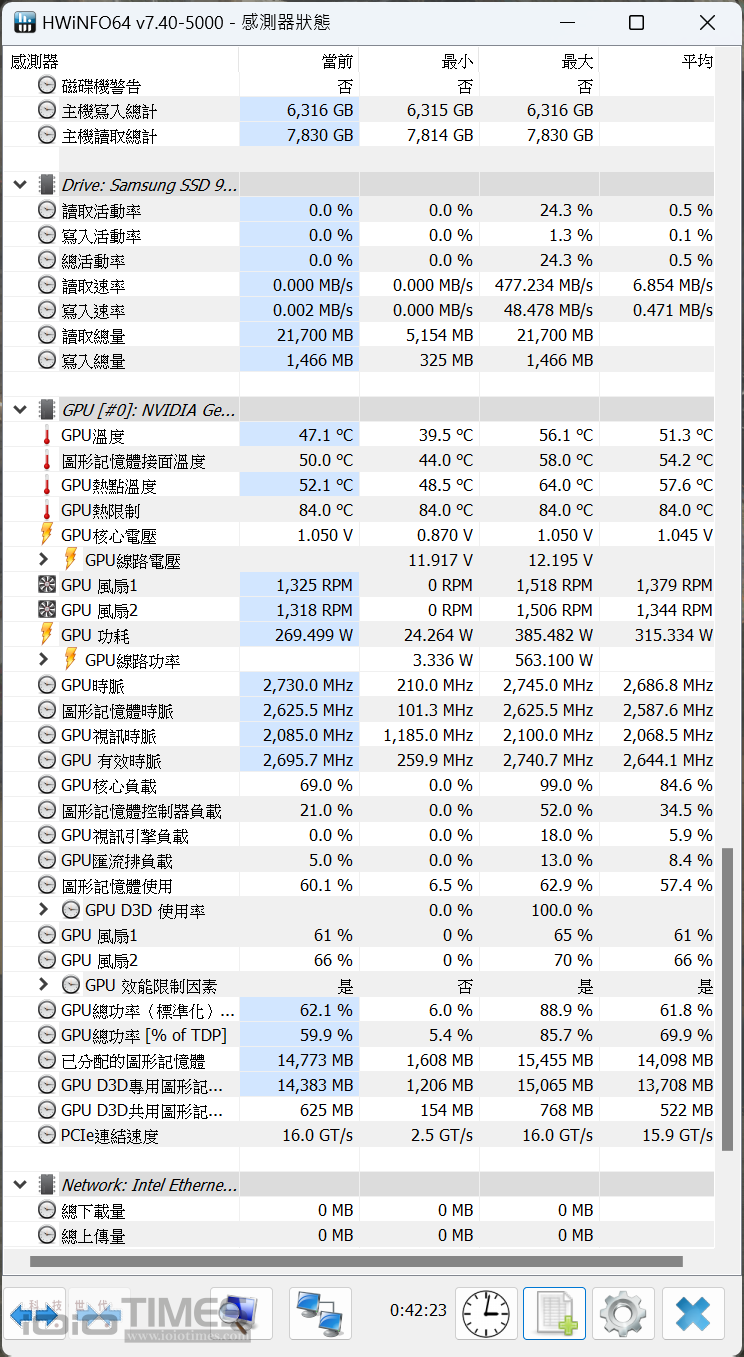

同步透過 HWiNFO64 來偵測狀態,基本上就算是吃重負載的《霍格華茲的傳承》也還在 UD1000GM PG5 的控制下,也就是說,以高階平台的使用搭配下,這款電源供應器是足以應付沒問題,而且可以看到採用直連的 12VHPWR、12V 電壓落在 11.917~12.195V 之間,算是相當穩定供電。

結語

以現階段顯示卡基本上都要吃上 200~300W 的電力狀況,如果玩家想要暢玩遊戲大作也非得提升硬體平台的配置不可,這時候的電源供應器選擇重要性並不亞於主機上的其他零組件,特別是如果選用的是 NVIDIA 顯示卡的 RTX 40 系列,那少不了就得具備 12VHPWR 的連接,甚至如果採用的又是如 Intel 13 代高階處理器或是 AMD Ryzen 7000 等新版版本的話,建議在電源供應器的選用上多增加一點餘裕會是比較好的做法。

GIGABYTE 借助強大工程師團隊,在硬體上縮小了體積達到小巧的 14 公分,除了提供玩家在對應各項機殼的安裝上有更多的選擇性外,也展示了其研發上的精準能力,搭配上內部的各項貼心考量設計與高品質的元件用料,如果玩家正想入手一顆可以用來支援高階如最新處理器+最新顯示卡的話,那這款既具備 80 Plus Gold 認證、又對應 PCIe 5.0 與 ATX 3.0 標準的新版本 UD1000GM PG5 (v2.0) 或許是蠻不錯的對象。