這兩年來的電競掌機市場可以說是戰況激烈,不論是大家熟悉的 Steam Deck 或是其他同樣有推出電競掌機的品牌版本,都吸引了許多玩家投入到掌機的領域中,而隨著硬體規格的不斷更新,掌機市場也有了一波更新潮,記得先前有開箱試用過第一代的 Claw A1M,這次則是接續推出的新一代 Claw 8 AI+、後綴型號為 A2VM,不論是尺寸、外觀設計和顏色上都與第一代有些差異,但同樣以玩家最適配的使用角度出發而設計,下面就來看看小編入手的這款來自 MSI 的新傾力之作、MSI Claw 8 AI+ 吧!

MSI Claw 8 AI+ A2VM開箱

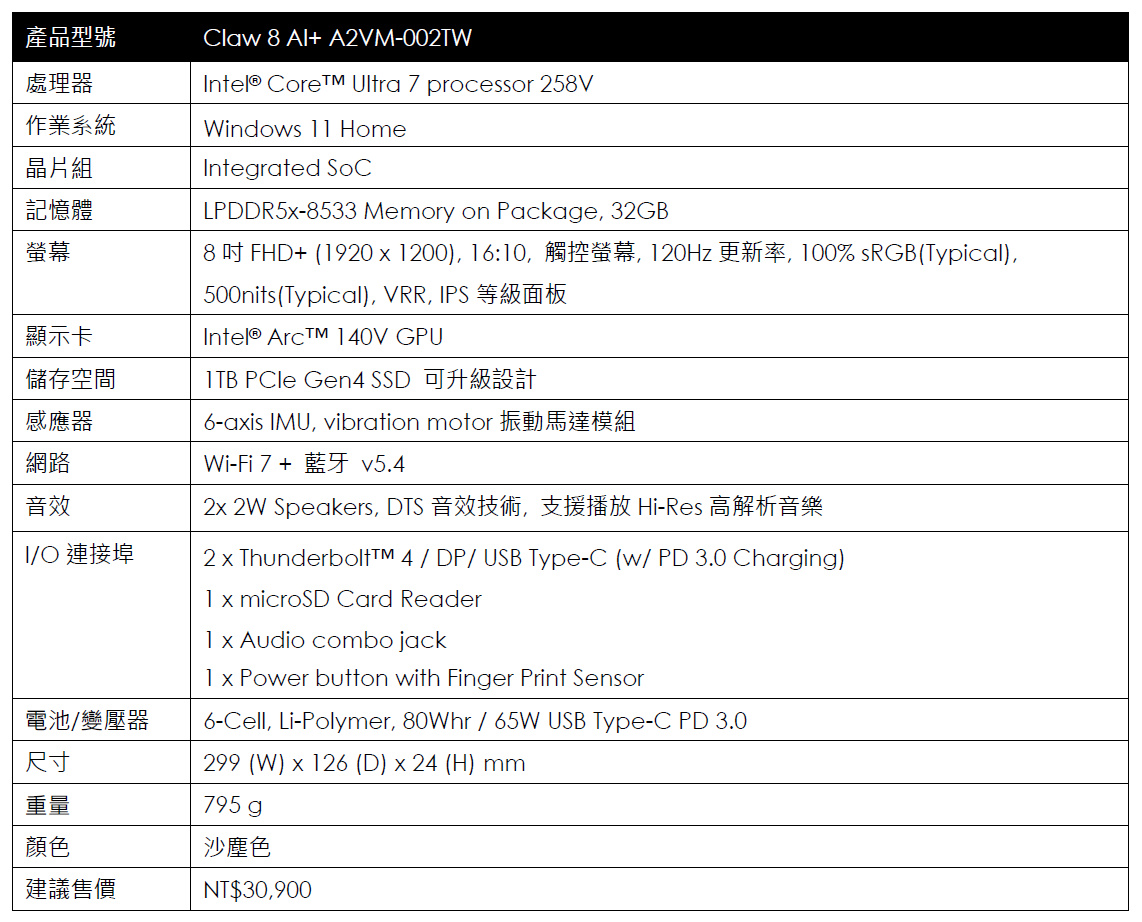

相較於第一代的 Claw A1M 採用的 Intel Core Ultra 155H 處理器,新版本 Claw 8 AI+ A2VM 則是改採全新一代的 Intel Core Ultra 7 258V 處理器,搭配 Intel Arc 140V 顯示晶片以及升級至 32GB LPDDR5x 8533MHz 記憶體規格讓整體的效能大幅提升,另外也提供了可 DIY 升級的 1TB PCIe 4.0 x4 SSD 還有 2 個 Thunderbolt 4 連接埠,讓儲存容量以及擴充性方面得到更多滿足。

螢幕方面也做了小升級,增大至 8 吋 FHD+ 設計、提供 1920×1200 解析度,至於無線網路方面則同樣採用 Wi-Fi 7/藍牙v5.4 規格,再配上達 6 Cell 80Whr 鋰電池設計、讓整體的續航力更加延長,另外在內建的散熱系統方面也採用了 Cooler Boost HyperFlow 內流式散熱設計,就算長時間把玩也不用擔心發熱問題,還有一點就是對 AI 的支援也大幅提升,可以從這次的命名看到對 AI 面向的提供,內建的 AI 智慧引擎也能依照使用情境自動調整系統設定,讓玩家享受 AI 帶來的便利,跟上最新潮流。

首先來看一下外包裝的彩盒設計,二代版本的科技感更加鮮明,不過 CLAW 字樣仍維持有龍爪特色、當然微星龍的圖騰也是一定要有的啦!

不過由於 Claw 8 AI+ 機身較大,整個外盒的尺寸相對的也增大了一些,一打開可以看到盒內附的紙材可以摺成簡單支架使用,也算是一種不浪費的應用,底下就是機身本體了,至於其他配件在底層還有啟用指南、快速使用指南以及 採用 Type-C 接頭的 65W 變壓器。

機身本體的設計可以看到左右握把的部分採用了沙塵色配色,正面的觸控螢幕則是採用 8 吋 1920×1200 FHD+的 IPS LCD 面板、16:10 黃金比例設計,具備 120Hz 更新率、100% sRGB 色域、500 nits 亮度、VRR 支援等,左右搖桿與操控按鍵採較靠上半部模式、方便握持時的左右拇指位置,大體上與一般家用遊樂器的搖桿配置差不多,玩家就算第一次接觸也能輕鬆快速上手。

另外,左右板機和搖桿都是採用霍爾效應的精密設計,不僅更耐用,也能避免操控時的飄移現象。

機身尺寸為 299 x 126 x 24 mm、重量 795g,算是略大一些、也略重一些,但整體的使用性上並沒有因此有太大差異,由於內部組件的比重配置有經過特別設計,因此實際握持感並不會感覺到增加的重量。

若要比差別性的話,Claw 8 AI+ 的螢幕顯示感受會來的更好一些,畢竟整個螢幕變大一些就有差。

左右側的十字鍵與 XYAB 按鍵還算是蠻好操控的,十字方向鍵還特別做了較大幅度的下凹設計、有助於操作時的手感提升,至於兩側的選單鍵、快速設定鍵、MSI Center M 功能快捷鍵、View 鍵等也都與第一代的 Claw A1M 配置差不多,至於左右側的下方位置則配置了 2 個 2W 的立體聲喇叭,正面音效的確更加凸顯。

兩側的蘑菇頭搖桿下方仍維持有一圈 RGB 燈效的設計,同樣 XYAB 按鍵也是有 RGB 燈效提供的,可以隨著遊戲開展時提供沉浸式電競氛圍,玩家也可以透過內建 UI 來切換不同光效模式或自定義燈光色彩。

機身上側 (頂端) 同樣是散熱孔以及擴充插孔設置的位置,除了 LB/RB 左右肩鍵之外,相鄰的 LT/RT 板機鍵也做了些微的處理,特殊的防滑顆粒設計能提供玩家操作時的手感辨識以及穩定度;頂端按鍵包括有電源鍵、電源指示燈、MicroSD 記憶卡插槽、Thunderbolt 4 連接埠 x2、3.5mm 音源孔、音量鍵等,正中央還有印上 CLAW Logo,而這次提供了共兩組 Thunderbolt 4 也方便使用者同時充電、連接外接式螢幕或是 eGPU 等擴充搭配。

底部同樣沒有其他配置,基本上可以看到產品型號標貼等資訊。

機身背面中央則是直接映入眼中的微星龍盾的徽章,左右側的 M1/M2 巨集鍵,另外就是左右區的進氣孔設計,整個背面的握持曲度則是 MSI 特別研究的 Ergonomics 人體工學設計,透過收集全球的資料數據而打造出來的獨家握感,連同 M1/M2 鍵的位置也是有經過精研後的定位,適合玩家握持下的中指或無名指方便按壓,握把的弧度也貼合手指擺放、還加了凹槽紋路設計,實際握持時能夠更穩定與舒適。

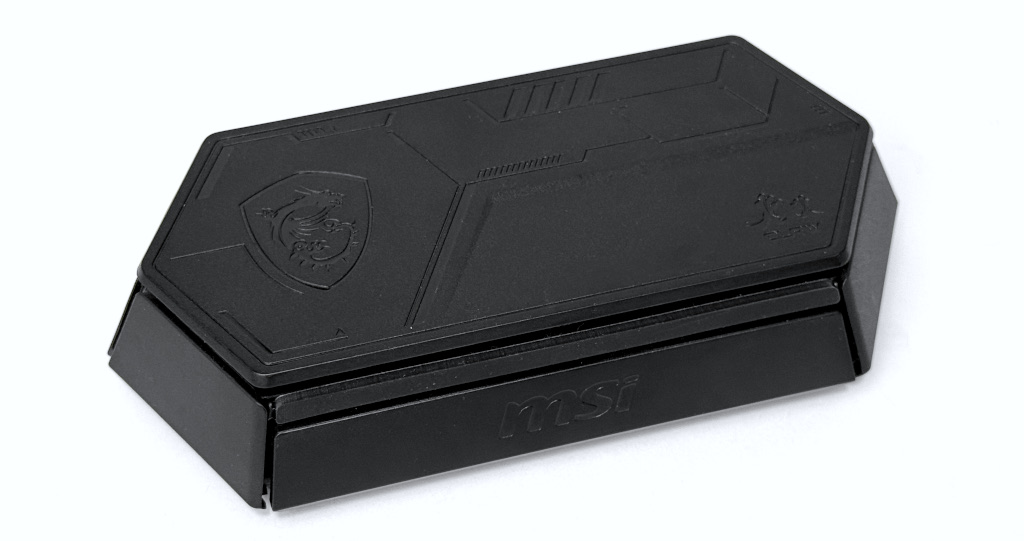

而除了本體之外,一同入手的還有 2 個額外附件:MSI Claw 旅行收納包 II 、MSI Nest Docking Station 擴充底座,收納包採用黑色親膚材質、同時印上了專屬的 Claw 龍爪圖騰,內部有具備支架功能的保護層以及固定用魔鬼氈黏貼,並提供內袋可收納小物,還有能上鎖的設計 (不含鎖)。

底座尺寸為 165 x 80 x 36.5 mm、重量為 206g,整體設計為長形六角外觀,正面有微星龍盾 Logo 以及 Claw 龍爪 Logo、搭配科技感飾紋,前壓則會彈出可固定掌機的拖盤架,左側提供有 2 組 USB-C 插槽 (3.2 Gen 1/PD 3.0)、後方則是提供有 Claw 主機連接埠 (Type-C)、HDMI 2.0、USB 3.2 Gen 1 x2 以及一組 RJ-45 網路插孔 (GigaLAN)。

下面也提供關於 Claw 8 AI+ 的官方詳細規格表讓大家參考:

專屬的MSI Center M軟體

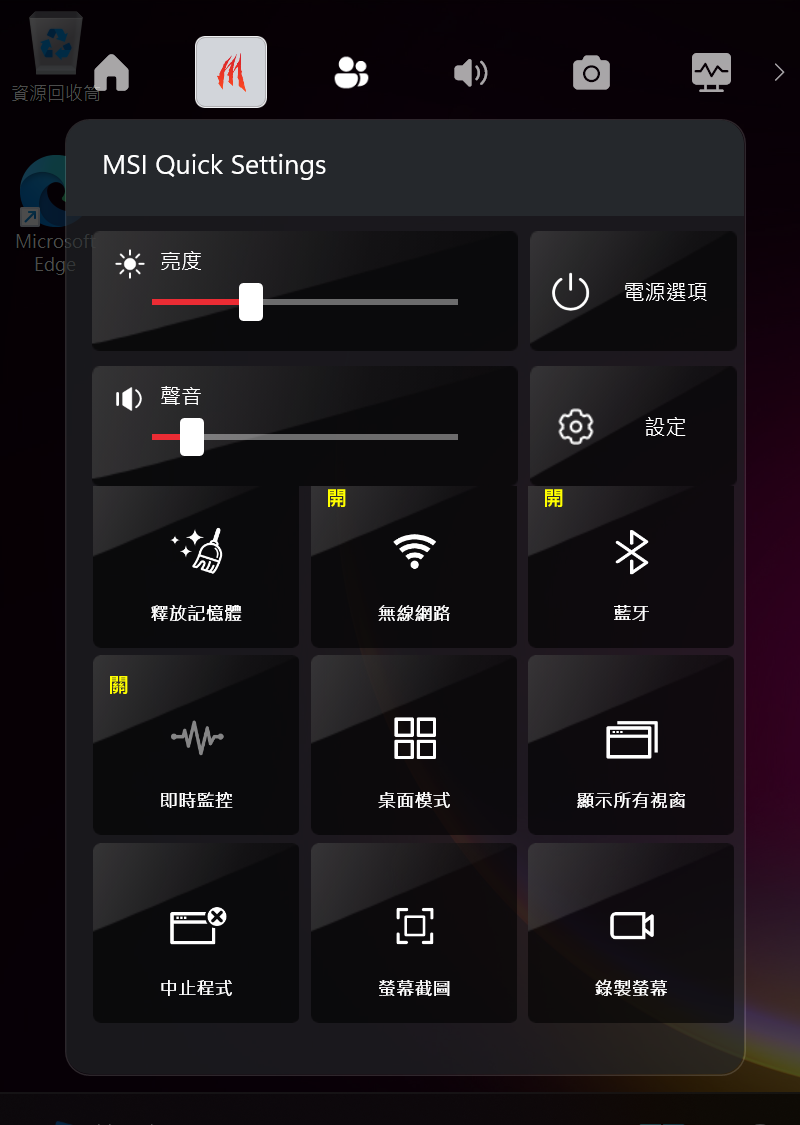

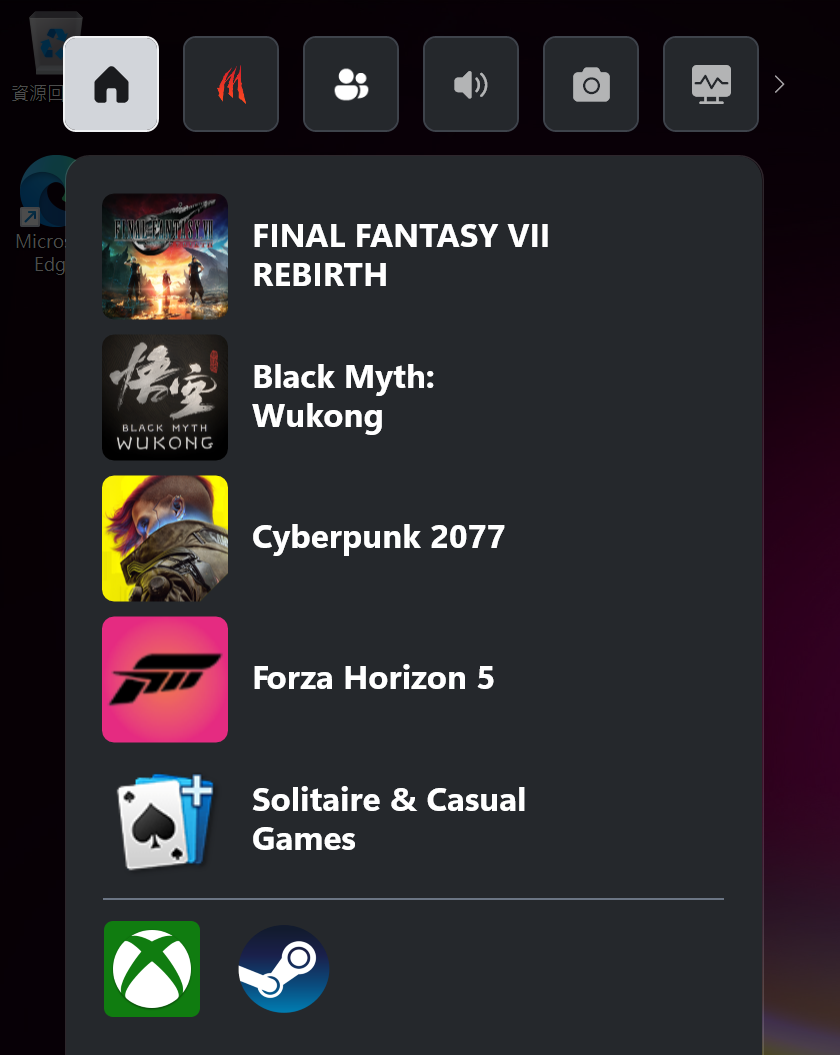

在功能面的部份,Claw 8 AI+ 同樣提供了 MSI Center M 來因應,與一代相同的配置,右側下的快捷鍵、左側下的 MSI Center M 按鈕 (有龍爪圖案),快捷鍵可以進行亮度、音量、店員選項、一般設定以及使用情境、控制模式設定、螢幕鍵盤、釋放記憶體、無線網路、藍牙、即時監控、桌面模式、顯示所有視窗、中止程式、螢幕截圖、錄製螢幕…等模式選擇,而龍爪按鈕則可以切換桌面模式或是直接進入到遊戲列選單中,方便快速進入遊戲。

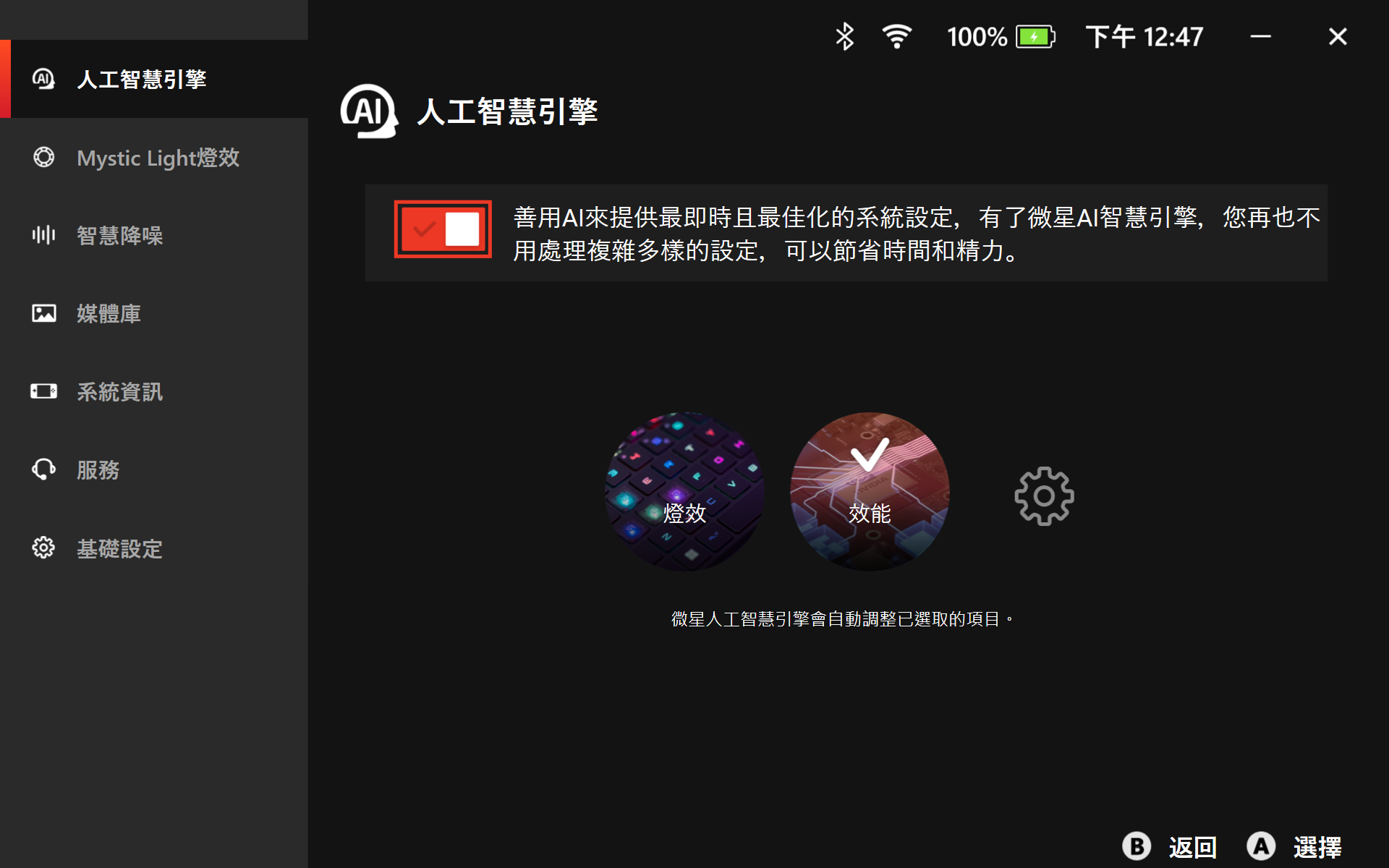

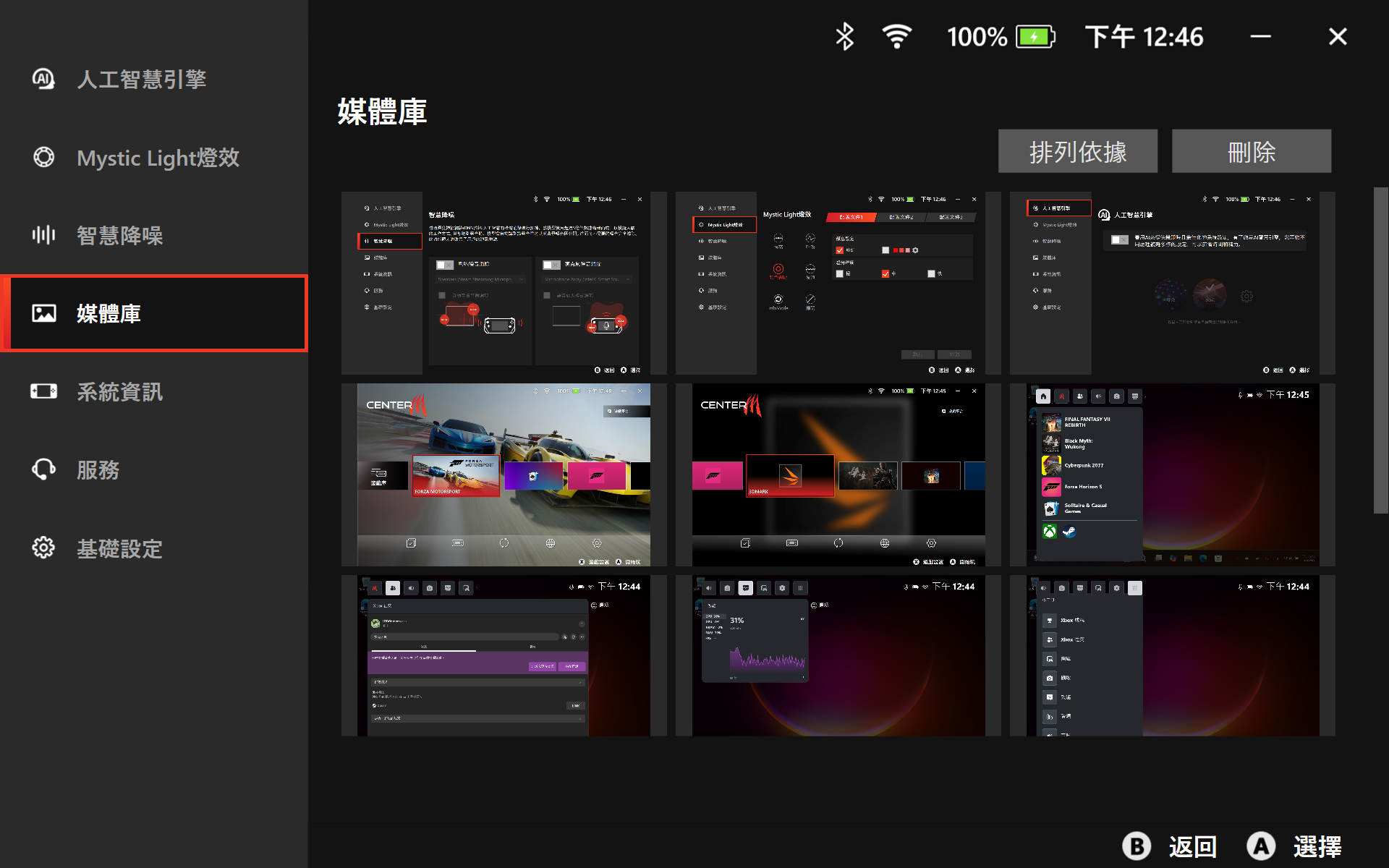

新版本的 MSI Center M 設定上就更加直覺式,在遊戲選單畫面的下方可以看到有五個小圖示,由左至右分別是 “使用情境”、”控制模式”、”更新與訊息”、”連接”、”其他設定”,其中常用的使用情境方面也提供了人工智慧引擎、手動模式以及續航模式等三種選項,在人工智慧引擎下方的進階設定選項則可點擊進入到細項調整頁面。

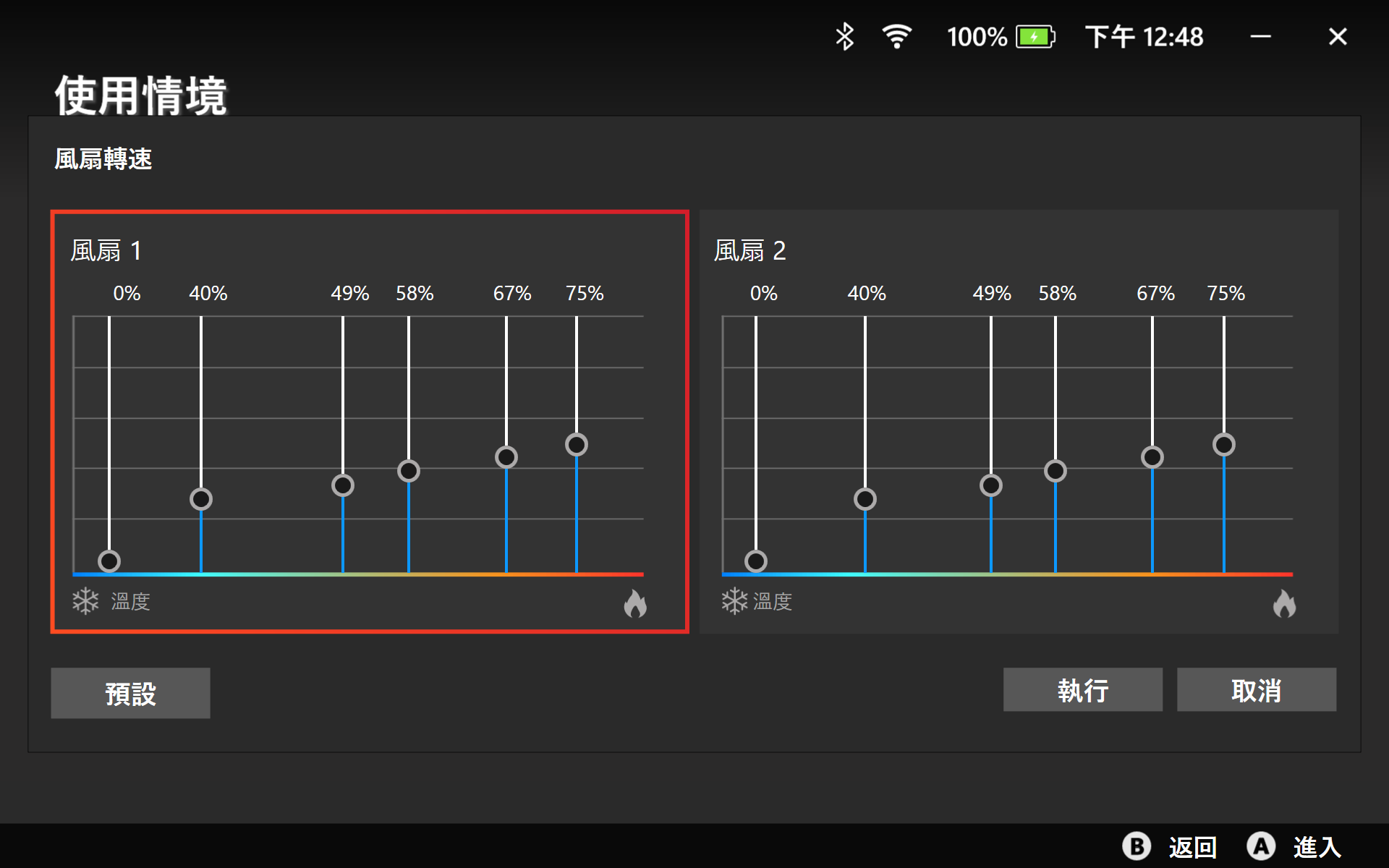

手動模式選項可以自行調節 TDP 的模式,提供有 8W、17W 以及 30W 三種,風扇轉速也能選擇自動或是進階選項的設定。

控制模式設定可以選擇 “手把模式” 或是 “桌面模式”,不過直接從快捷鍵切換可能比較快一些。

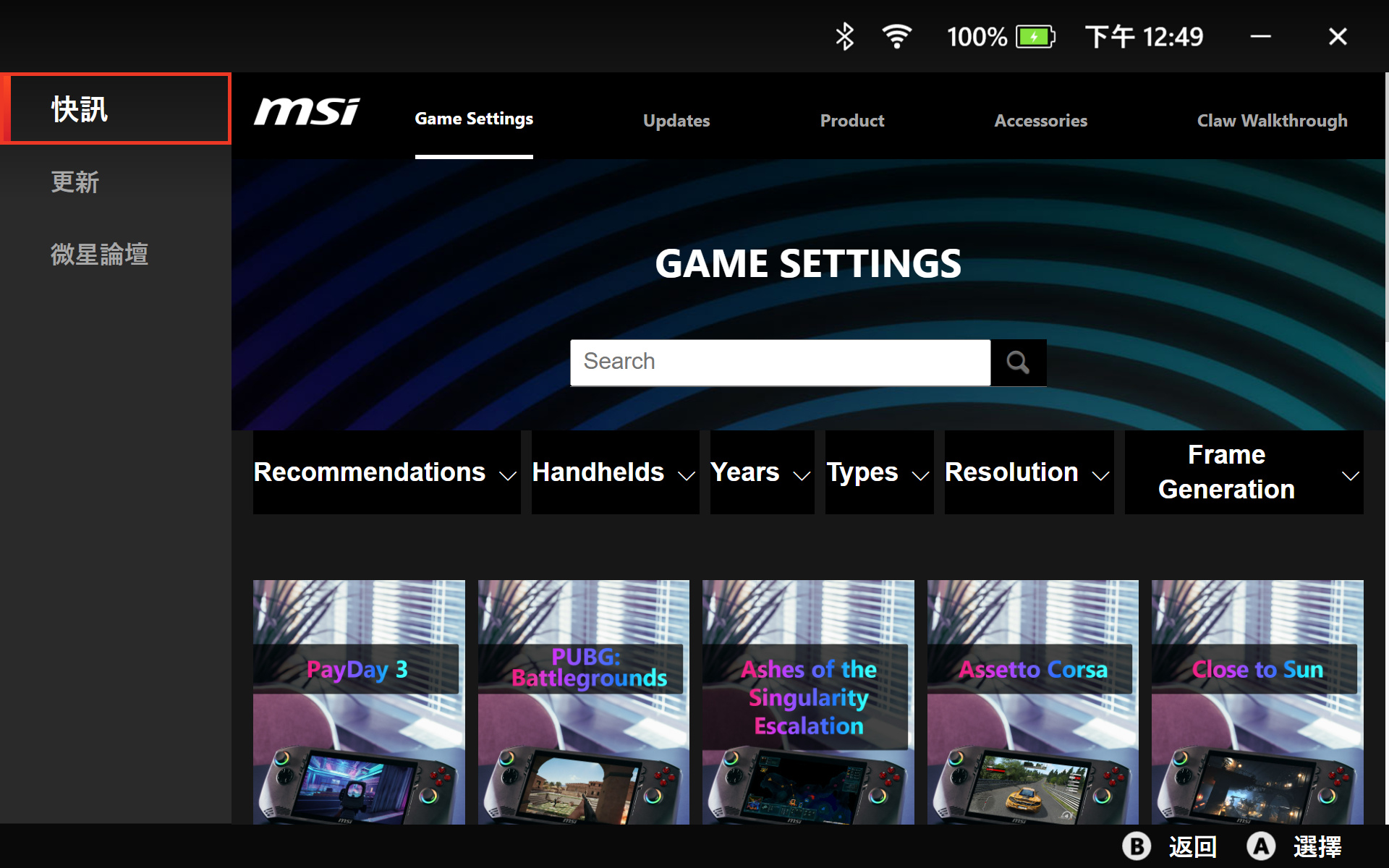

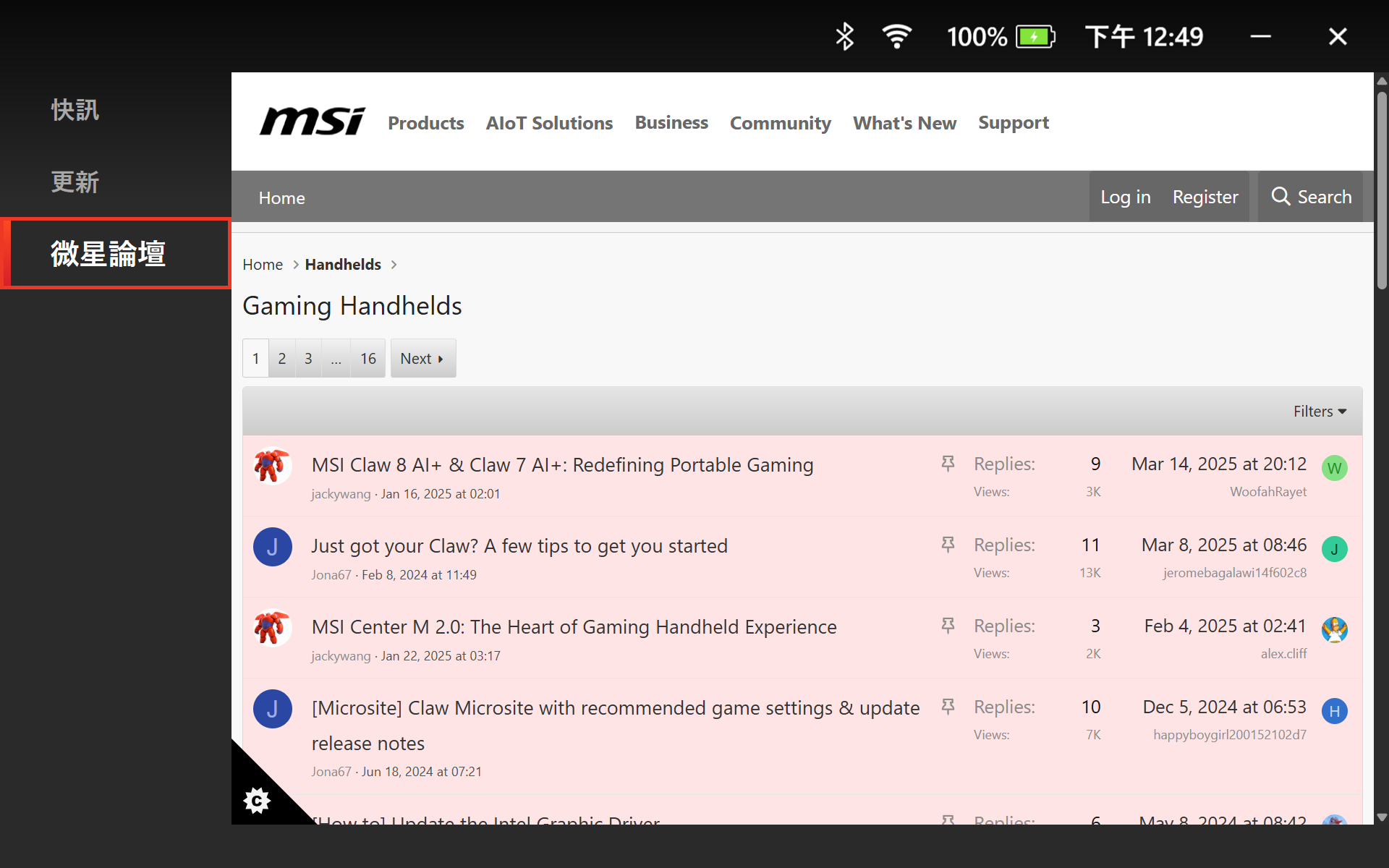

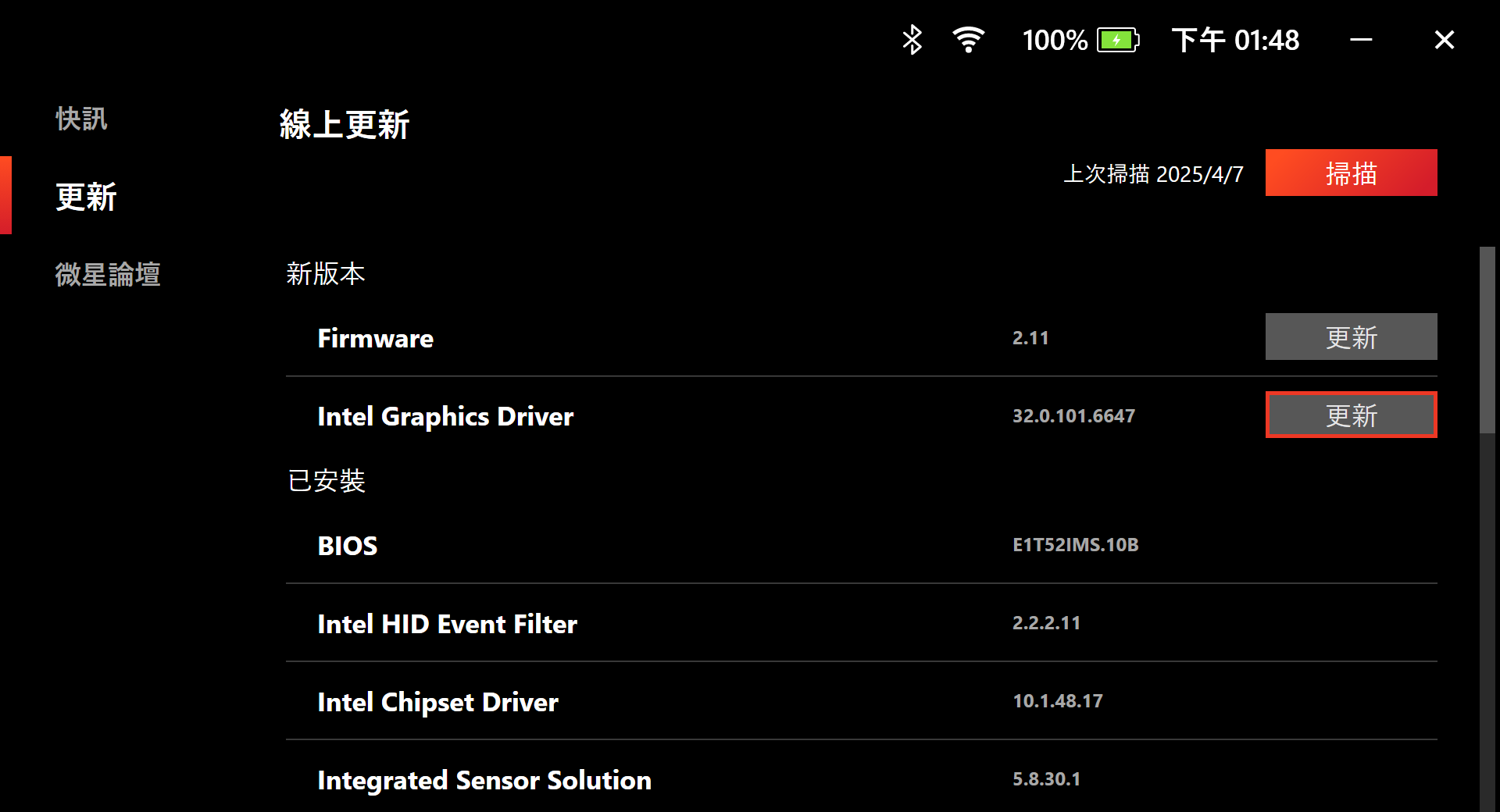

快訊與更新這一項則是提供了 MSI 各項快訊相關以及更新、論壇等資訊,玩家入手後記得先來更新頁面掃描一下看有沒有需要更新的韌體或是驅動程式等,可以直接更新。

連接頁面則是關於無線網路以及藍牙的設定,透過掃描可以快速查找網路以及藍牙外設裝置等連接。

至於其他設定這一項則是同樣指向到使用情境的進階設定,可以依據玩家需求來做各項調整,像是開啟人工智慧引擎設定、Mystic Light 燈效、降噪等等。

實機試玩

終於可以好好的來把玩一下囉!首先就是先檢查一下是否有需要韌體更新、驅動更新等等狀況,透過掃描就能發現有哪些需要更新,直接點擊更新即可,更新後的韌體版本為 2.11、Intel Graphics Driver 則是 32.0.101.6647,建議有更新的話就更新,Intel 驅動更新後的性能表現通常會略有增長。

測試前先來看一下系統內的相關資訊,從作業系統的設定選項中可以看到關於顯示器以及系統相關資訊,解析度方面支援最大 1920×1200 @120Hz 更新率,處理器則是 Intel Core Ultra 7 258V、32GB 記憶體容量與 Windows 11 家用版作業系統。

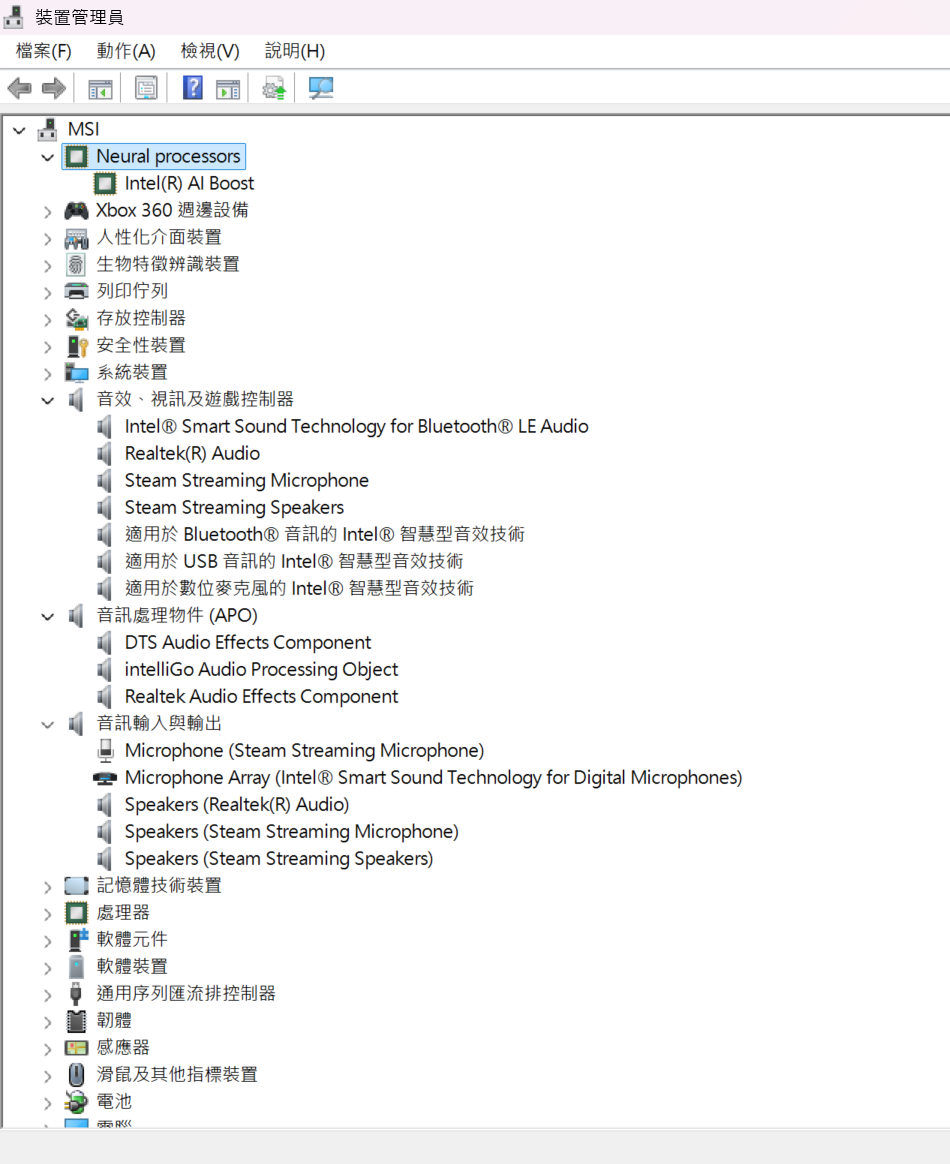

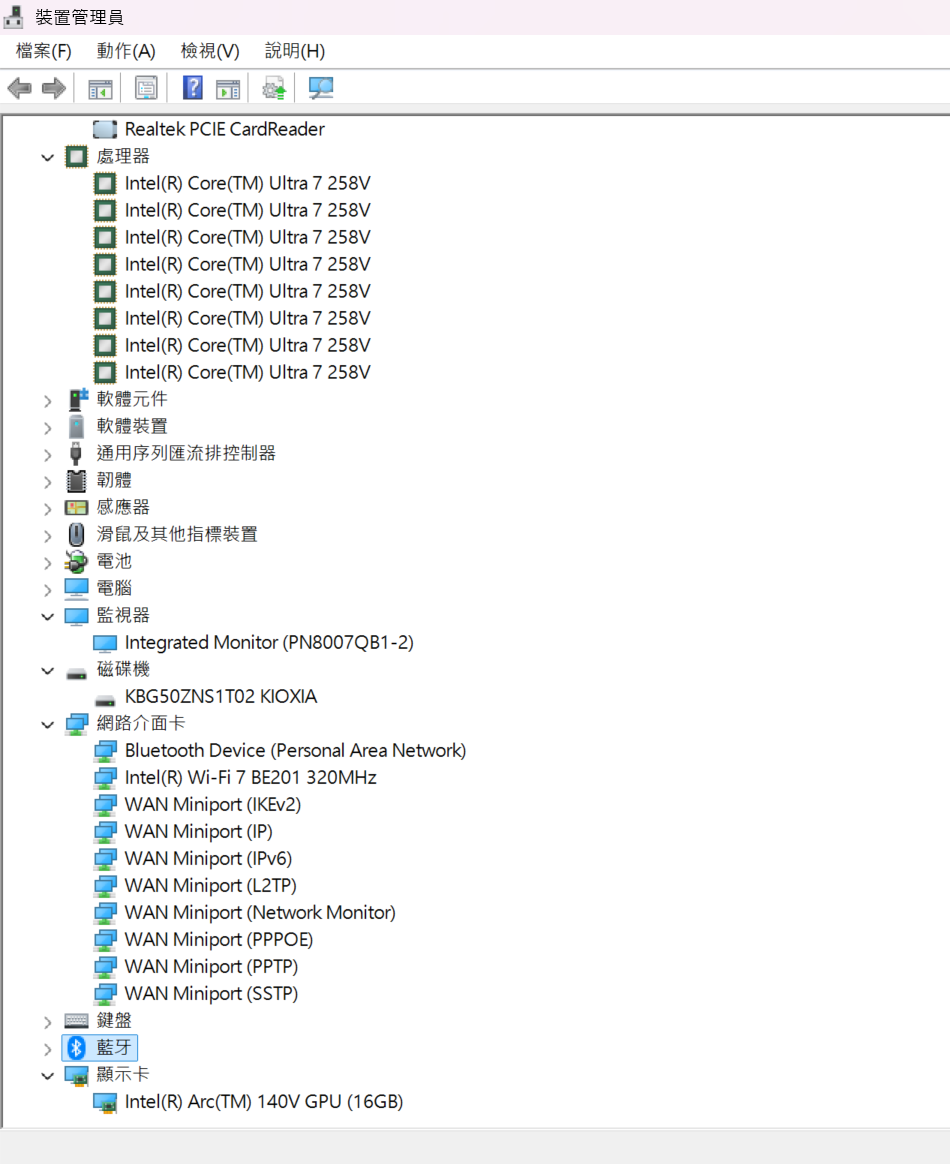

從裝置管理員中可以看到更多細部硬體元件配置,包括採用的是 KIOXIA SSD 以及 Intel Wi-Fi 7 BE201 等,顯示卡則是 Intel Arc 140V (iGPU)。

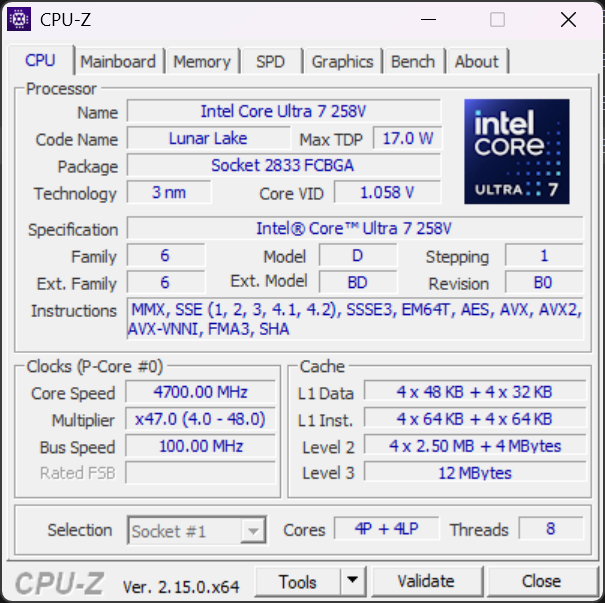

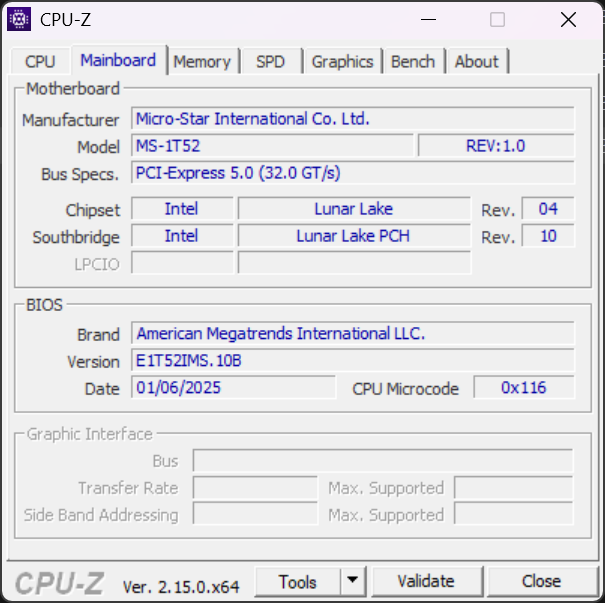

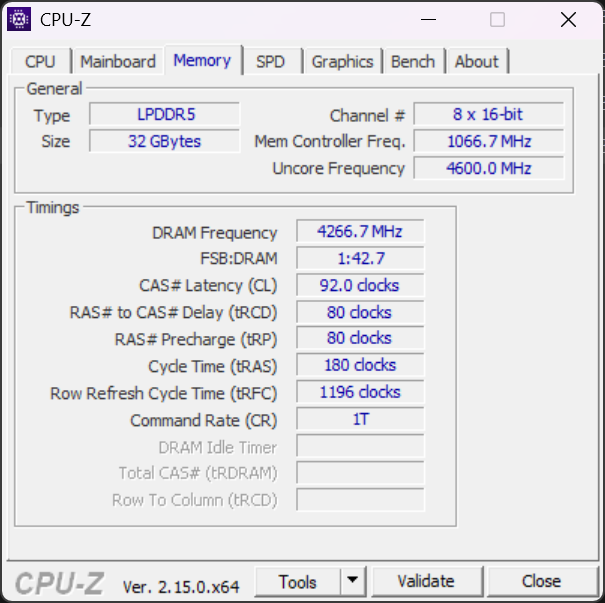

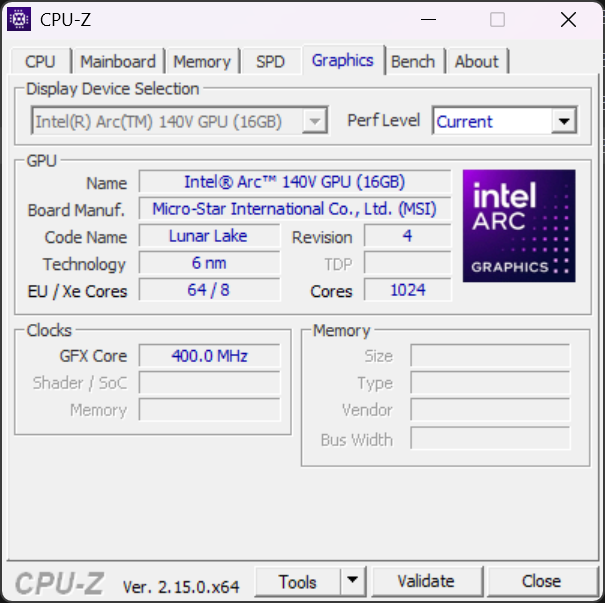

細部資訊則透過 CPU-Z 來檢視一下,除了確認採用的處理器型號版本為 Intel Core Ultra 7 258V 之外,核心代號為 Lunar Lake、3nm 製程工藝與 TDP 17W,L3 Cache 為 12MB、採 4P+4LP 架構的 8 核心設計,主機板則是 MSI MS-1T52,記憶體則是 LPDDR5x-8533 32GB 容量,顯示卡則是內顯的 Intel Arc 140V GPU,據說約有 NVIDIA GTX 1650 的水準。

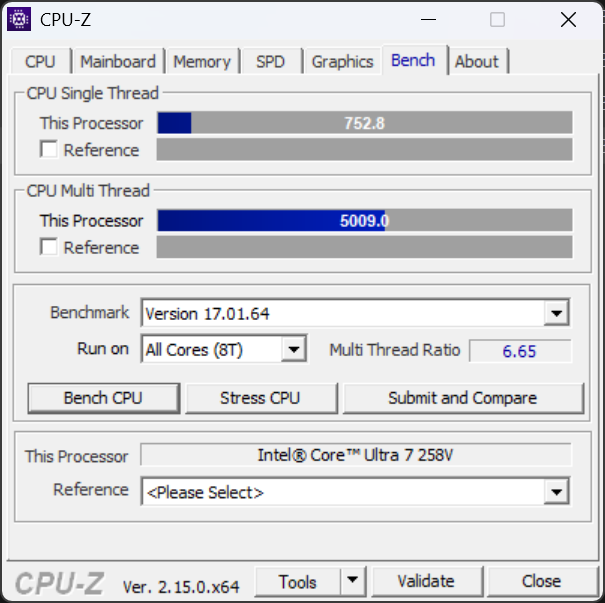

性能方面就先看一下在 CPU-Z 上的 Bench 部分,單、多核的成績分別為 752.8、5009,單核的表現還不錯,多核方面則受限於僅 8 核所以有 5000 分水準也算不錯了。

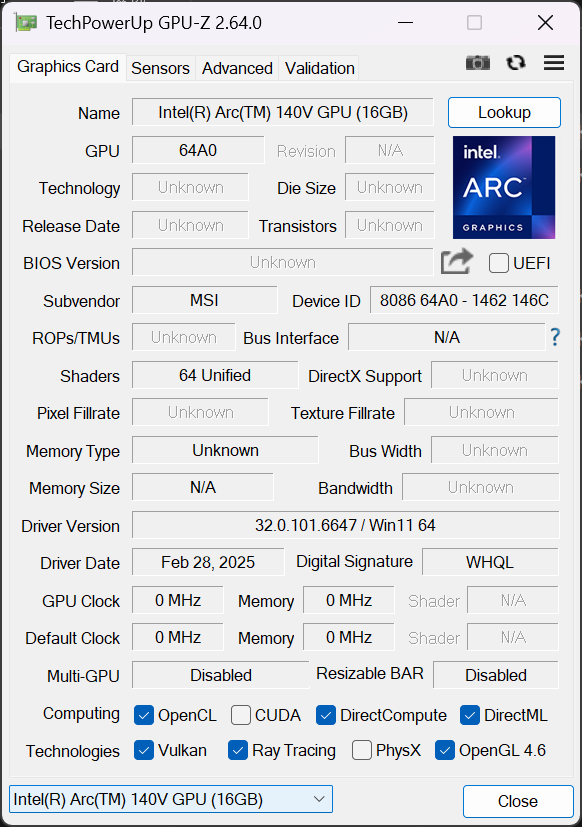

順便提供一下現有的 GPU-Z 2.64 檢視結果,如下圖。

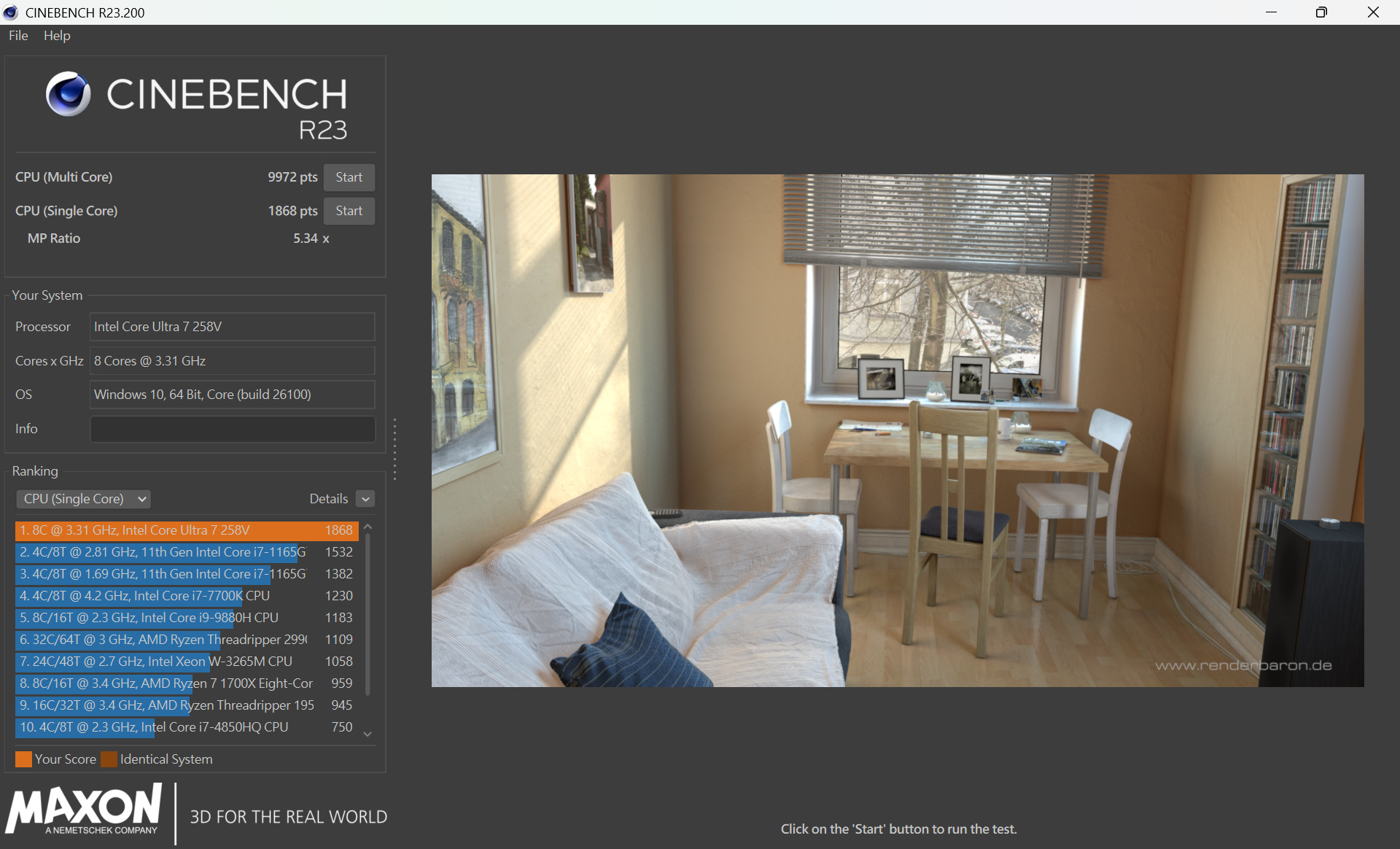

CPU 的性能表現先來看一下在 Cinebench R23 的部分,單核獲得 1868 pts、多核則是獲得 9972 pts。

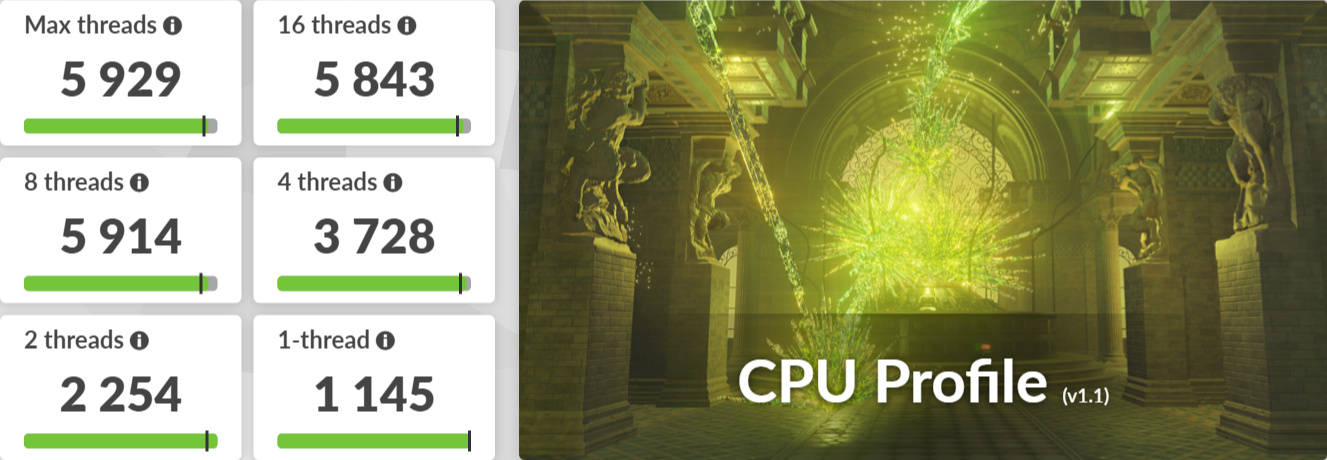

3DMark 中的 CPU Profile 項目則是單核獲得 1145 分、最大核心則是來到 5929 分,基本上以單核表現來說算是很OK的。

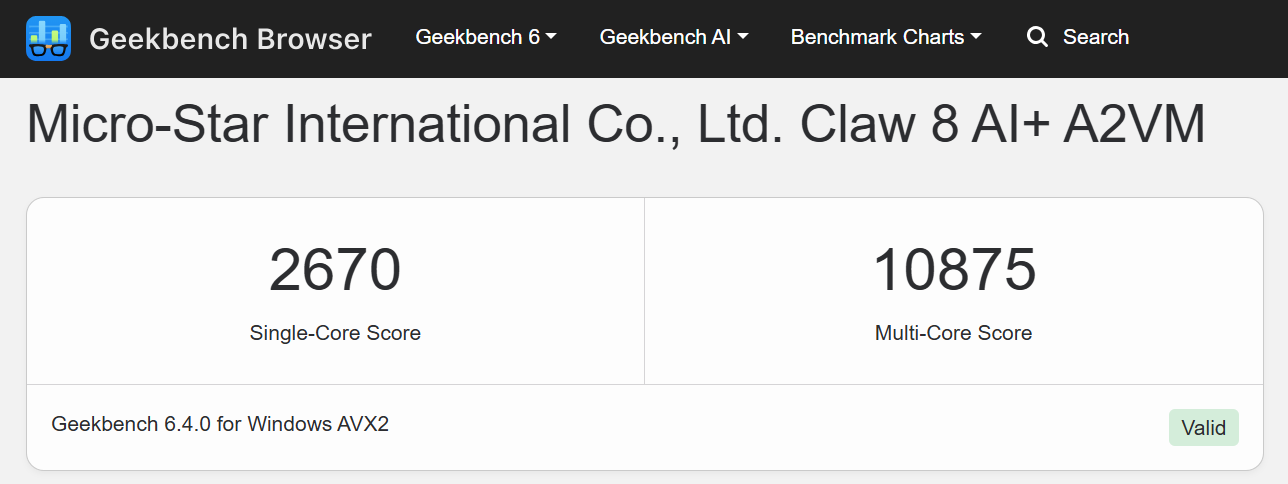

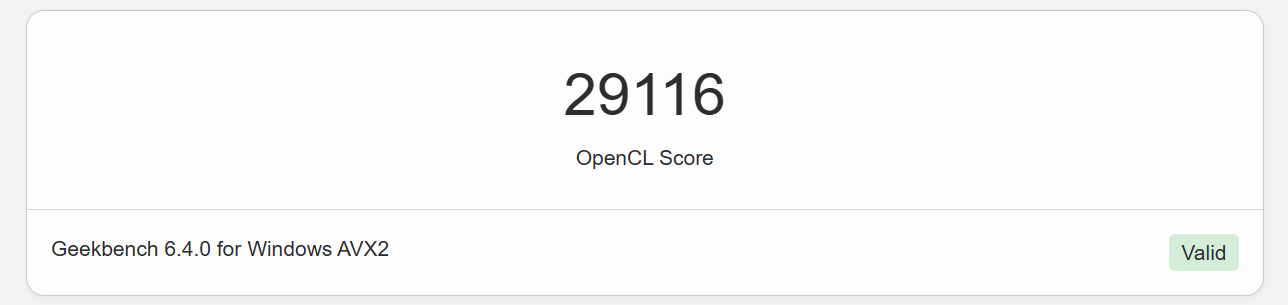

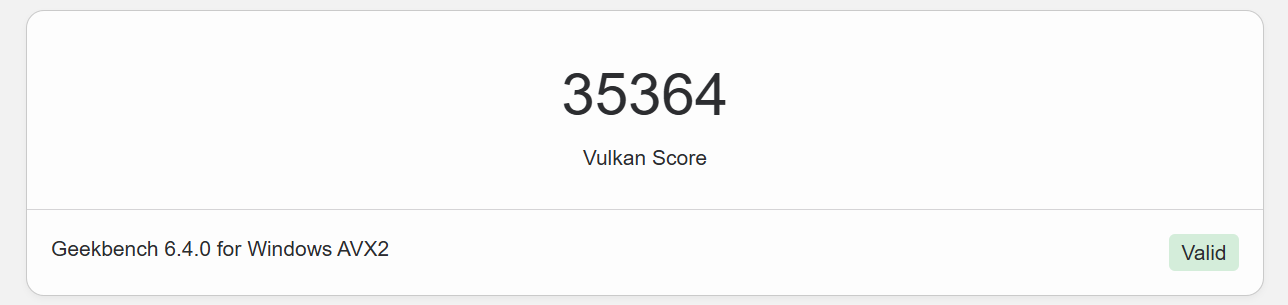

Geekbench 6.4.0 版本下的測試則是獲得單核 2670、多核 10875 分的成績,GPU 方面的 OpenCL 與 Vulkan 這兩項則分別獲得 29116 與 35364 的成績,算是蠻不錯的表現。

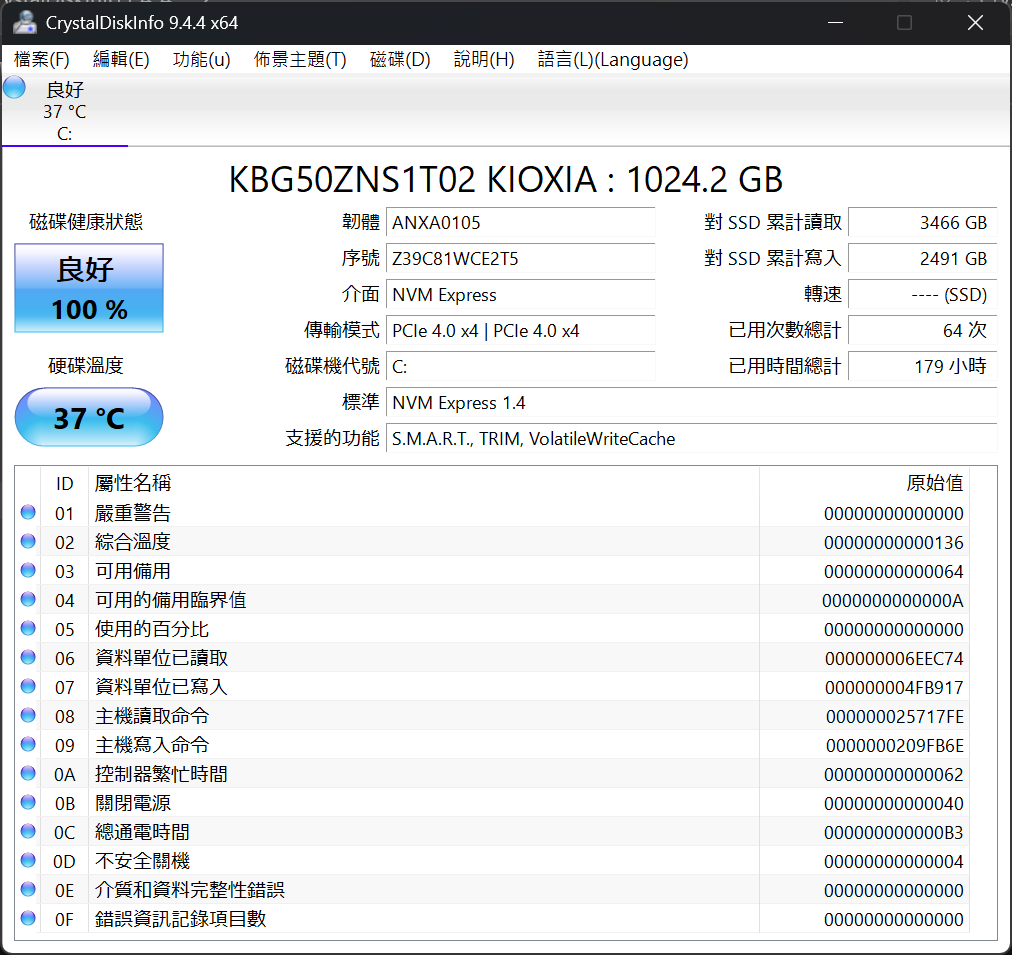

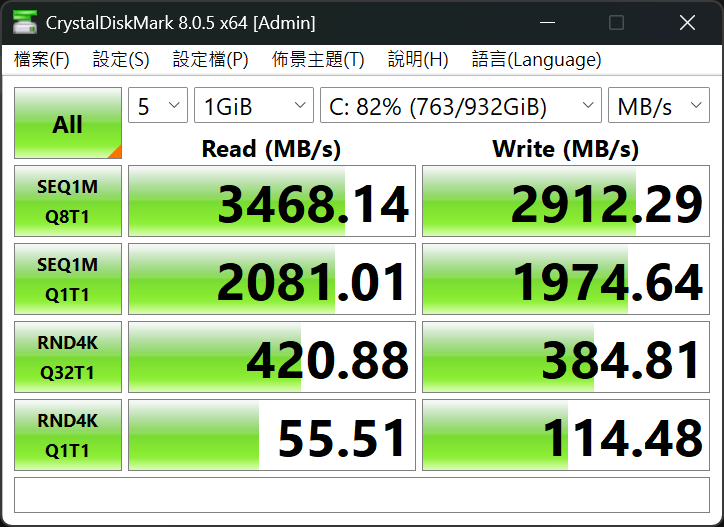

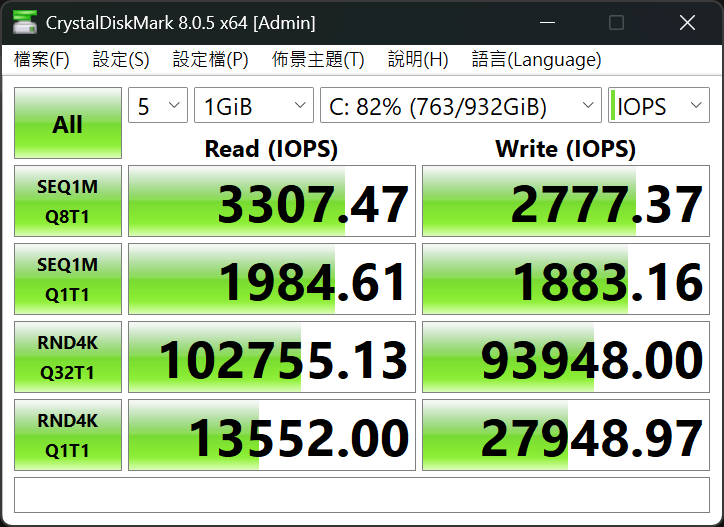

內建的 SSD 採用的是 KIOXIA 鎧俠的 KBG50ZNS1T02 這顆 M.2 2230 1TB 版本,屬於 BG5 系列、PCIe 4.0 x4 規格,讀寫速度最高達 3,500/2,900 MB/s,一般狀態下的溫度落在 35~48 度C 左右。

透過 CrystalDiskMark 測試的結果基本上是符合官方標示的讀寫速度,測試成績獲得 3,468/2,912 MB/s,如果玩家入手後覺得容量不太夠,可以再自行 DIY 更換/升級至更大容量、或是更高速的版本。

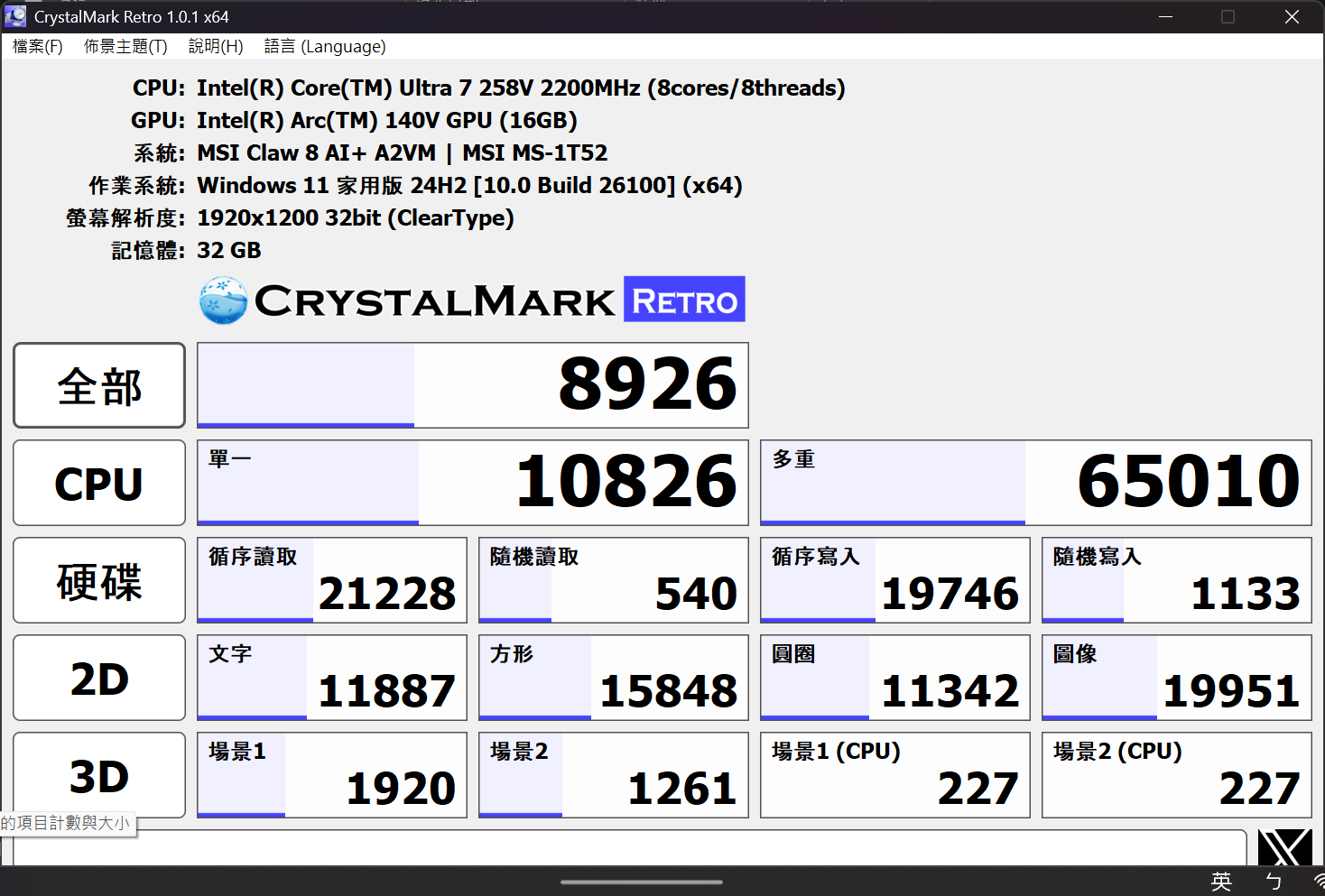

綜合元件測試方面,CrystalMark Retro 可以做個基本檢視,測試後獲得總分 8926,CPU 單核成績為 10826、多核為 65010。

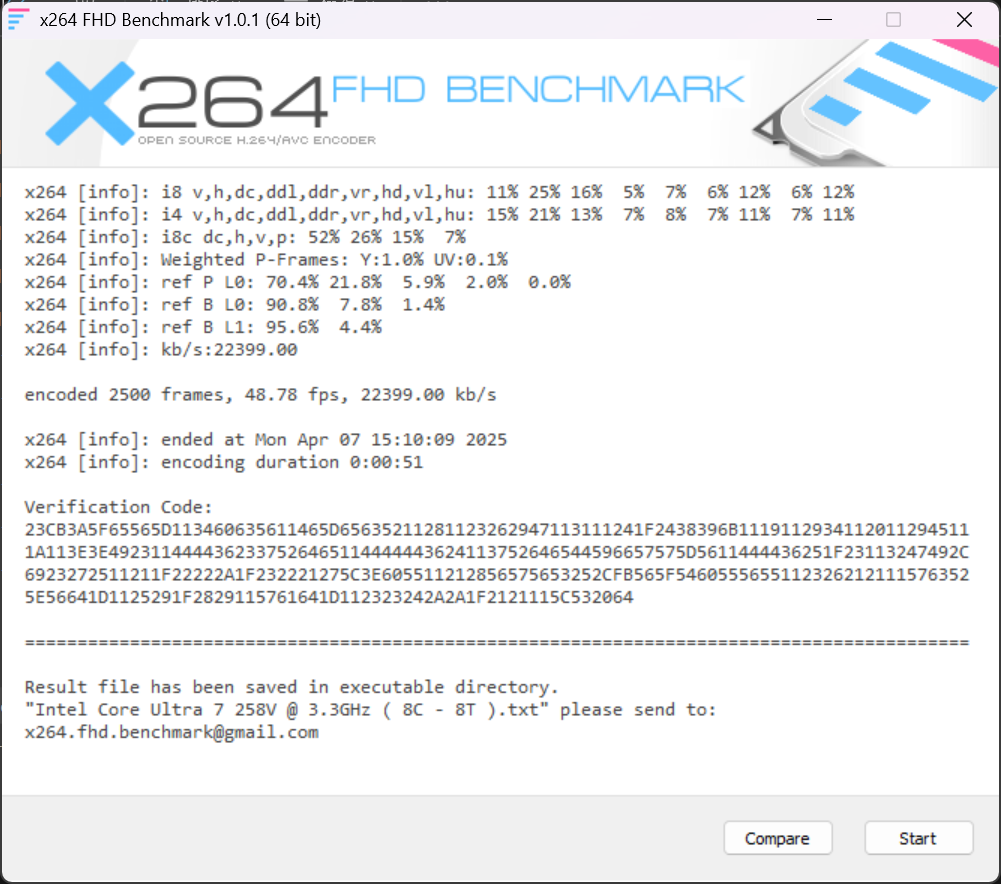

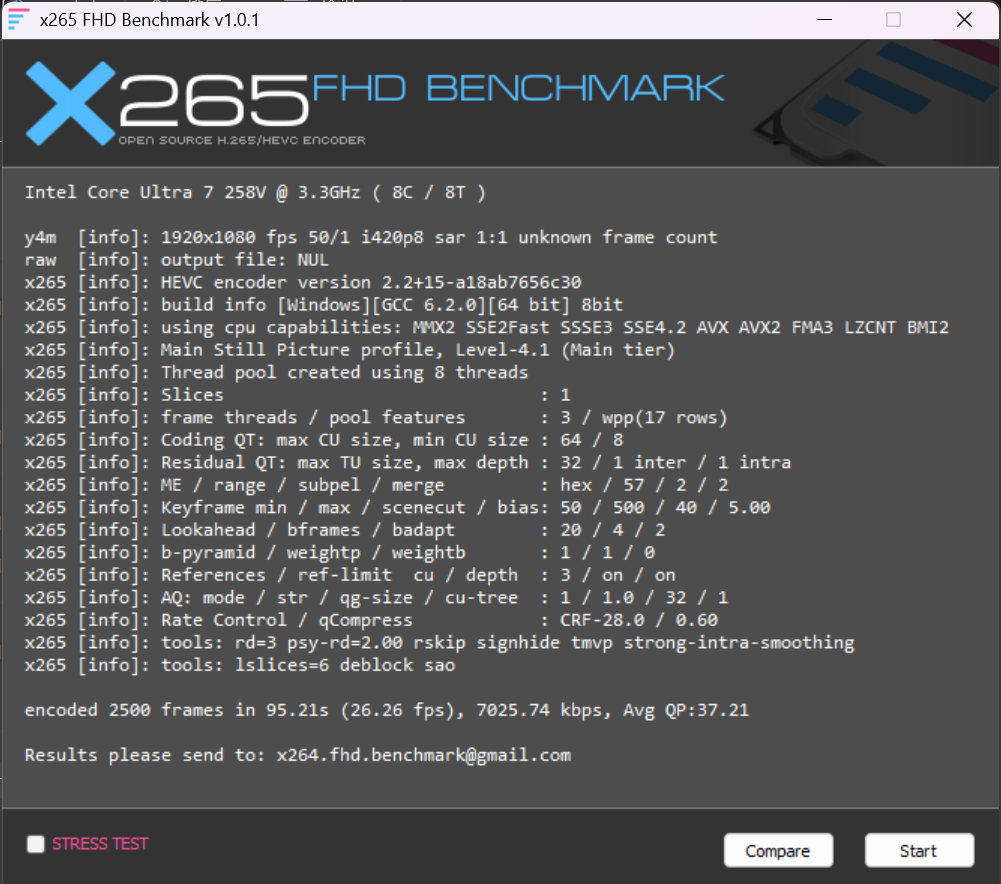

簡單看一下 X264 與 X265 FHD Benchmark 的表現,分別有 48.78 FPS 以及 26.26 FPS 的成績。

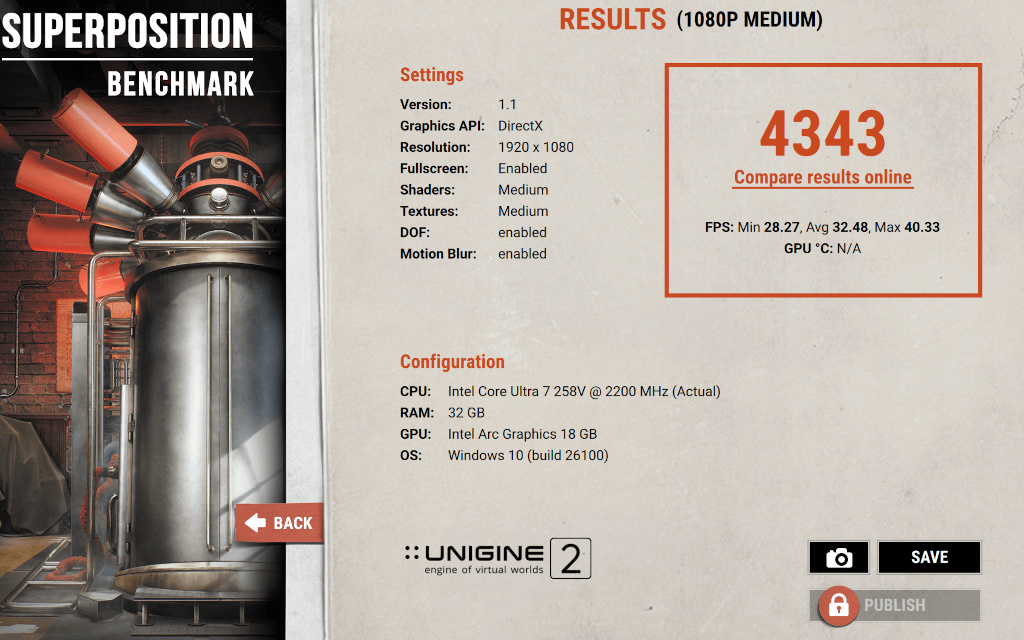

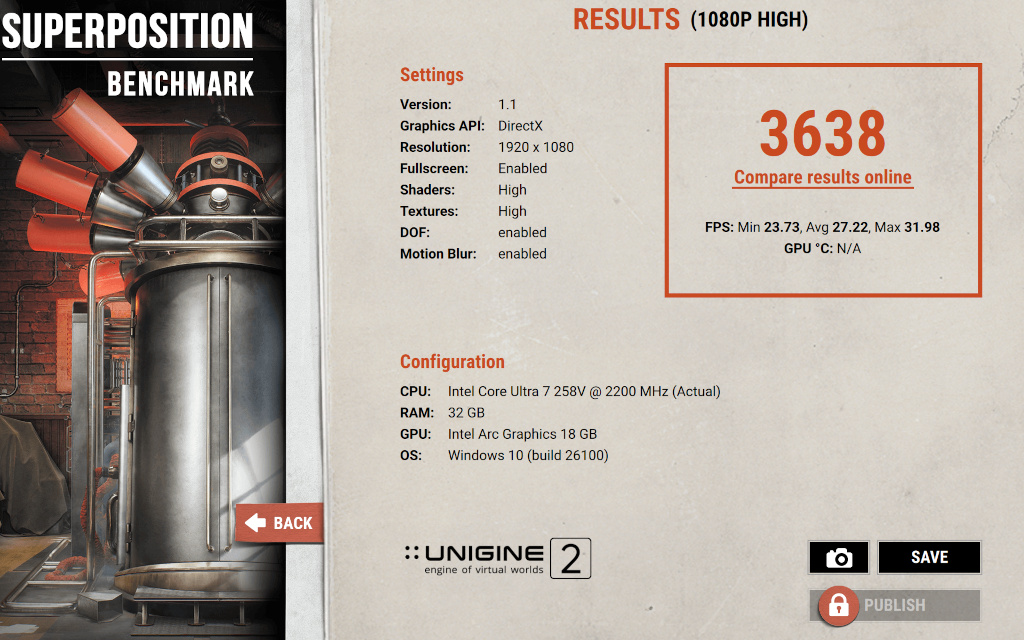

畢竟是電競掌機,當然重點也是遊戲方面的表現,基本款的 Superposition Benchmark 成績在 1080P Medium 與 1080P High 這兩項測試中分別獲得有 4343、3638 分,平均 FPS 則是落在 32.48 以及 27.22。

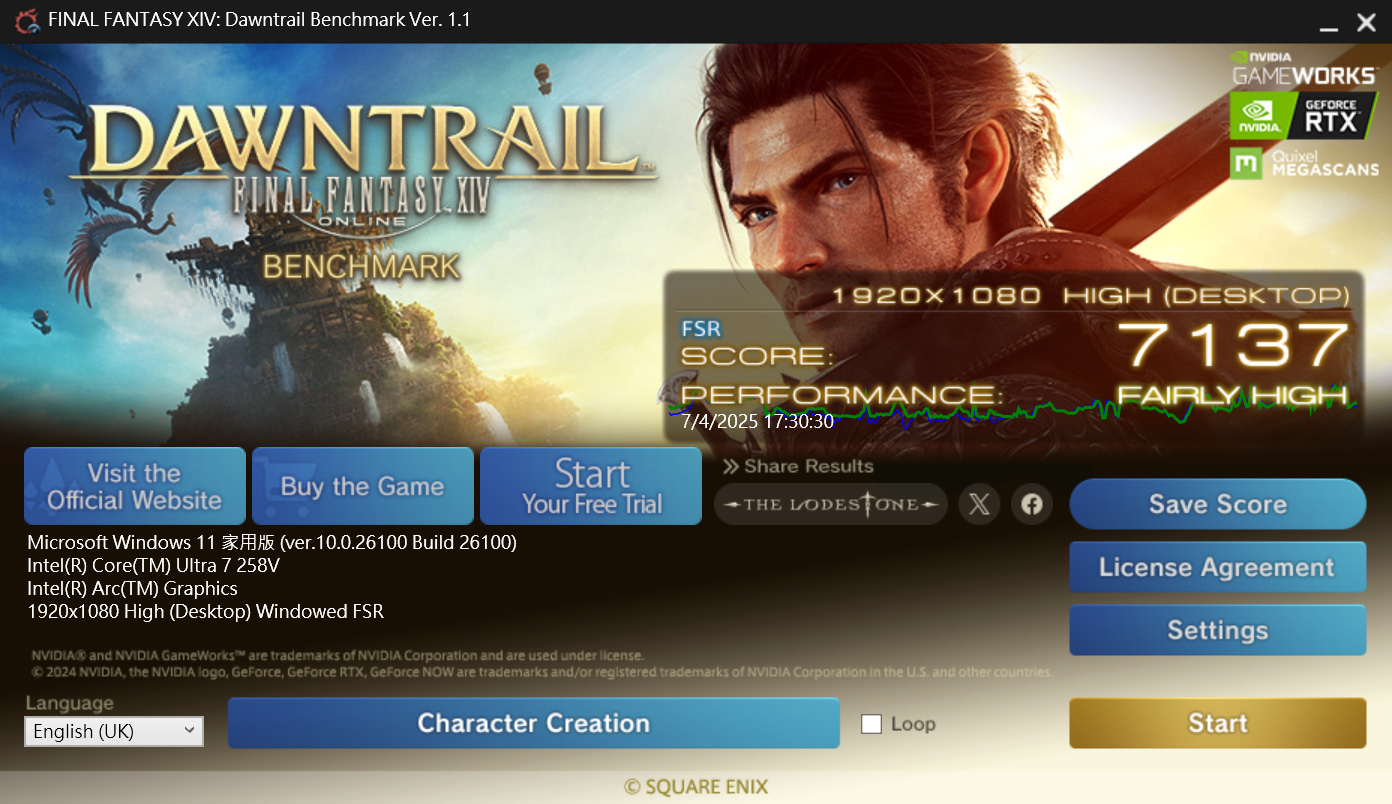

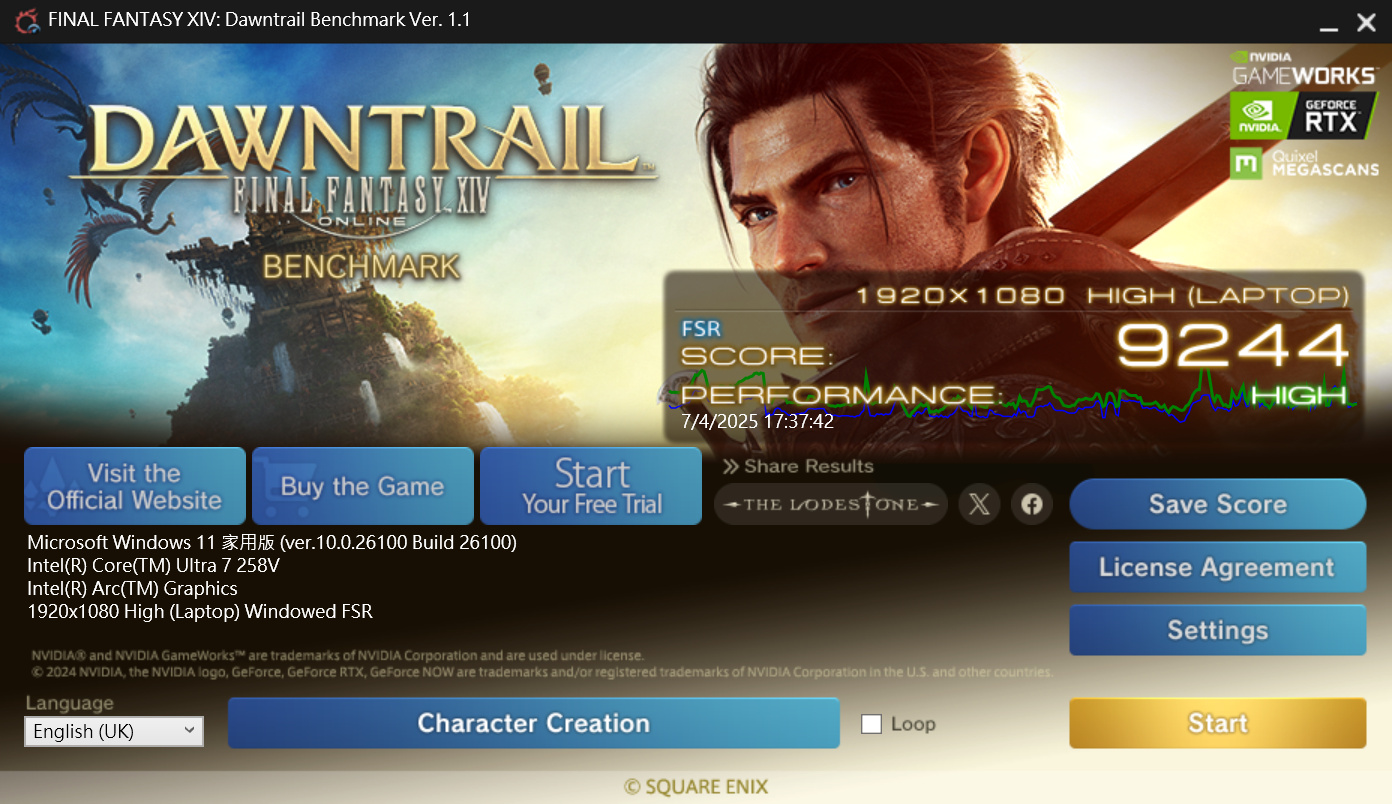

至於在 Final Fantasy XIV DawnTrail Benchmark 上的表現,解析度 1920 x 1080、High 模式下的 Desktop 與 Laptop 這兩項方別獲得 7137 與 9244 分,評語也分別獲得 Fairly High 以及 High,至於平均幀數則分別有 49.90 FPS、64.46 FPS。

進階一下來看最近正夯的《魔物獵人 荒野》跑起來的狀況如何,先講一下就是,畢竟是內顯所以要像桌機那樣直接開 “最高” 或是 “高” 的設定自然是不合適,先看一下設成 “中” 的測試表現,其中的設定方面則是採用 1920×1200、直接超解析度技術先採用 AMD FSR 模式並開啟畫格生成以及效能優先。

從數據截圖中可以看到得分落在 6291、平均幀率則是獲得 37.34 FPS,算是有過基本線,評語雖然標示需要降低畫質設定,但其實實際進去玩的話還是蠻OK的。

同樣解析度下,將畫質的預設組合從剛才的 “中” 再調到 “低” 來試試表現是否有增進?

從數據截圖可以看到總分略有提升至 7823、平均幀率則是上升至 45.74 FPS,相比剛剛的 “中” 模式來的高約 22% 左右。

如果調到 “最低” 組合,測試成績也再略有提升至 8709 分,此時的平均幀率也來到 50.88 FPS,相比一開始的 “中” 組合設定等於提升了約 36%,實際遊玩的順暢度也提升不少。

如果不選用 AMD FSR 設定而採用 Intel Xess 呢?

少了畫格生成助力,總分雖然有進一步提升至 9720 分,但平均幀率則僅有 28.50 FPS,建議還是選 AMD FSR 會比較OK。

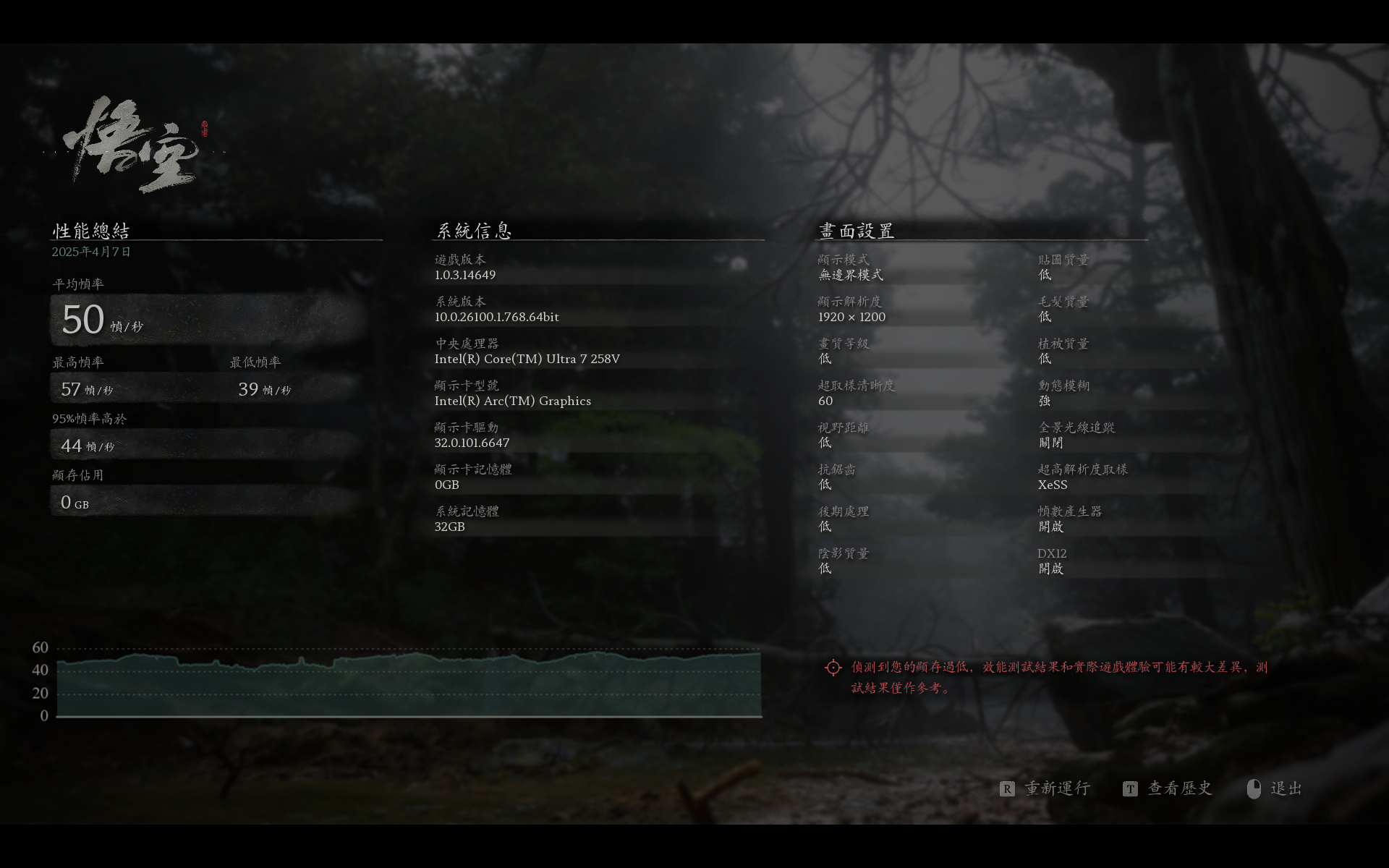

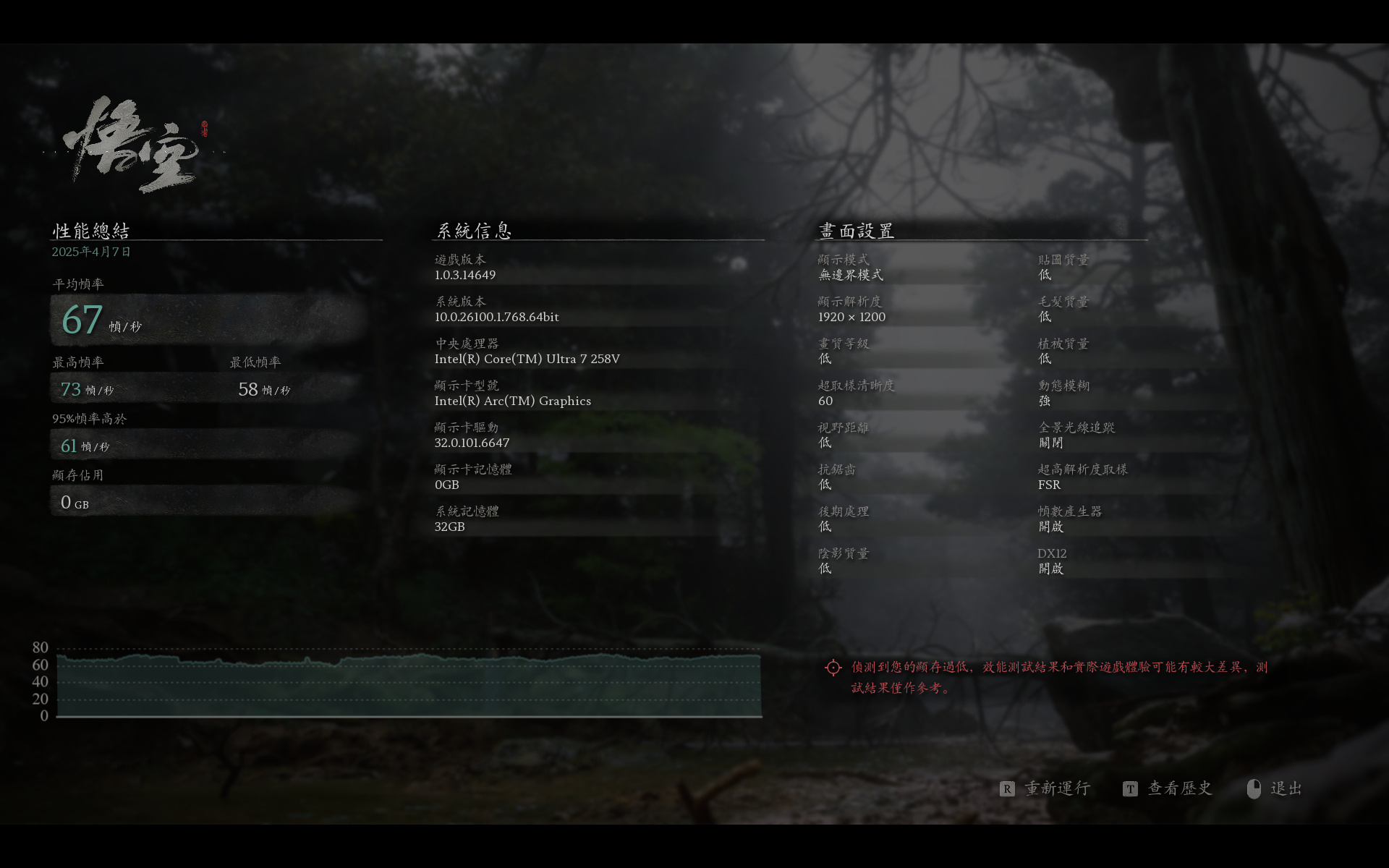

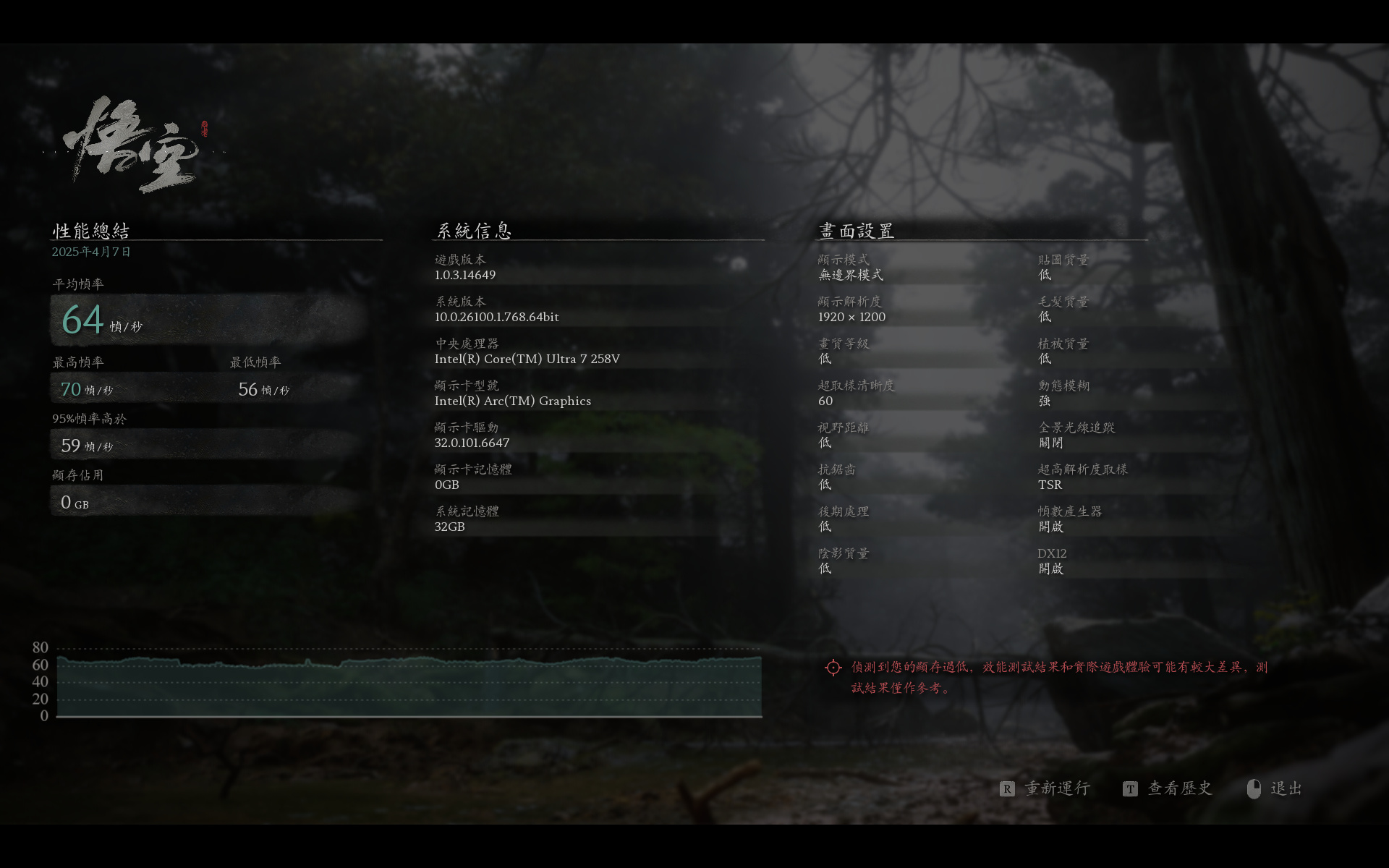

至於另一款大作《黑神話:悟空》的表現某部分基本上與《魔物獵人 荒野》算是類似,如果是以 Intel Xess 來做超高解析度取樣模式,在超取樣清晰度設定 60、關閉全景光線追蹤、1920×1200解析度下,畫質設定為 “低” 的成績則是落在 50 FPS,算是接近基本線。

如果改成 FSR 模式,性能表現則是提升至 67 FPS,此時遊玩起來的順暢感就好多了,另外如果選擇 TSR 模式的話,測得的成績則是落在 64 FPS,基本上也是能順暢跑的。

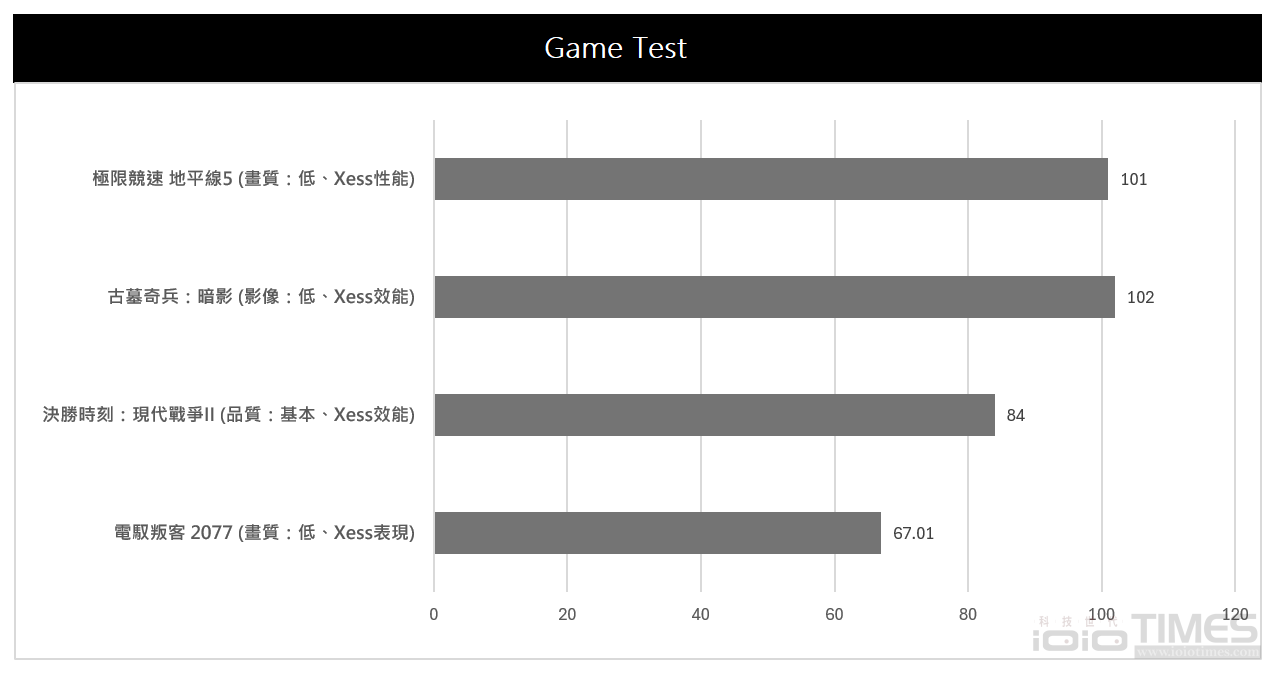

另外在幾款遊戲的表現方面,同樣採用 1080p 解析度設定,另外皆選用 Xess 取樣模式,基本上品質/畫質設定採用基本或是低模式,測試成績如下列長條圖所示,以實際的遊玩表現來看,這幾款遊戲的遊玩順暢度都還不錯,至少都有 60~ 100 FPS 左右的幀數。

不過在測試部分由於是採用最大效能的 30W 模式,順暢度是夠、但若持續遊玩可能會影響到整體的續航表現 (可能 2 小時就電力見底…),一般使用時可以改採 “人工智慧引擎” (AI) 模式或是手動模式選擇 17W 設定就好,這樣可以多玩個接近一倍的時間 (約 4 小時),解析度上也可以降成 720p,小遊戲的話可以選用手動模式的 8W 即可,如此的整體使用時間可以再延長一些。

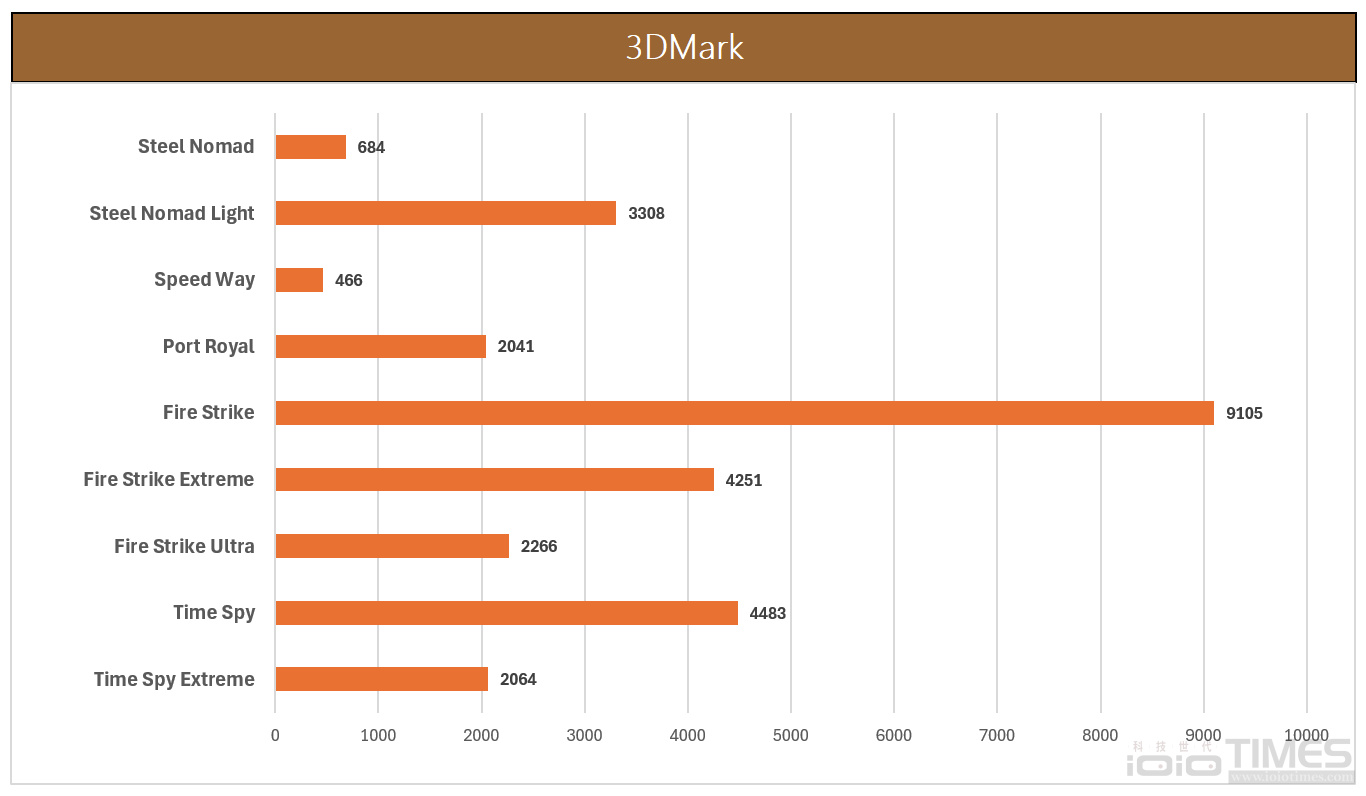

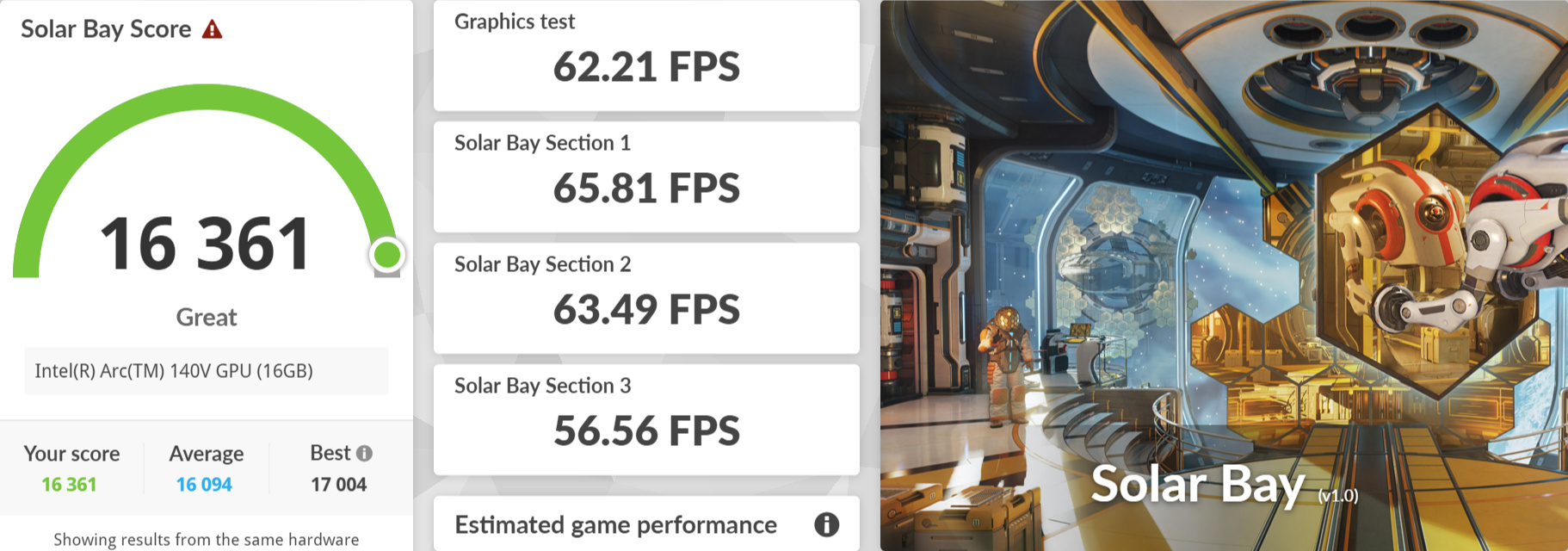

簡單來看一下常規的 3DMark 測試項目成績,基本上 Time Spy 與 Fire Strike 這兩大類的表現分別有 4483、9105 分,還算OK,另外在 Solar Bay 這一項則是除了總分 16361 之外,Graphics test 獲得 62.21 FPS,三區的表現也分別有 65.81、63.49、56.56 FPS,基本上算是有達到及格線。

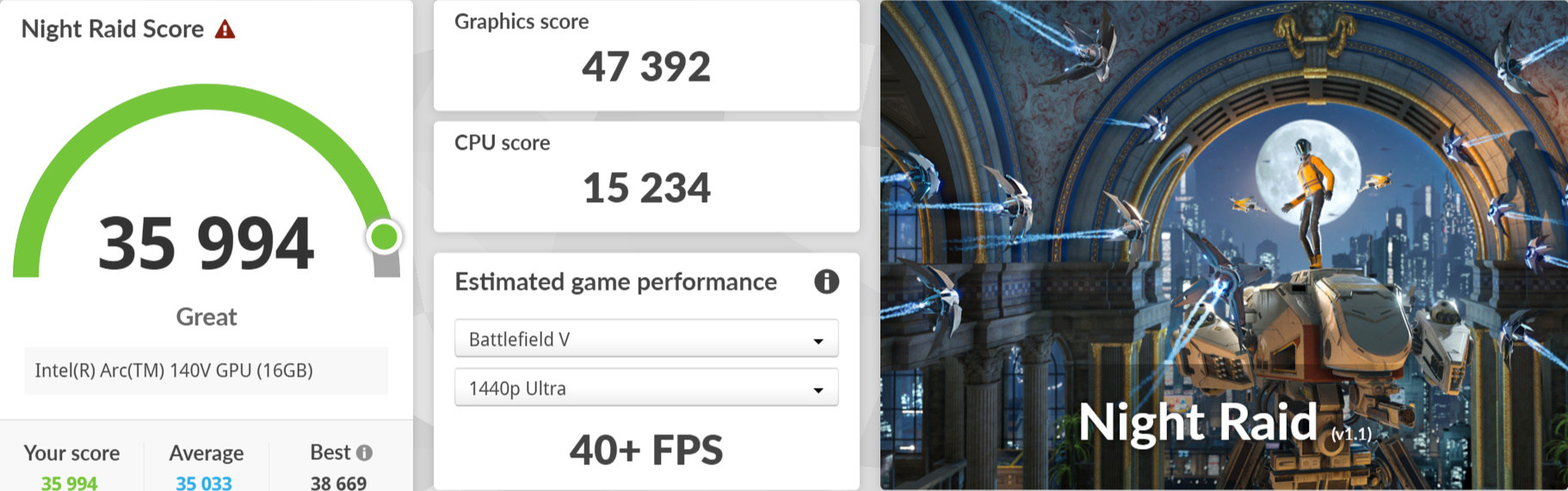

Night Raid 內顯這一項則是獲得 35994 分,基本上對照預設資料遊戲在 1440p 下也有 40+ FPS 成績,算是在標準範圍內。

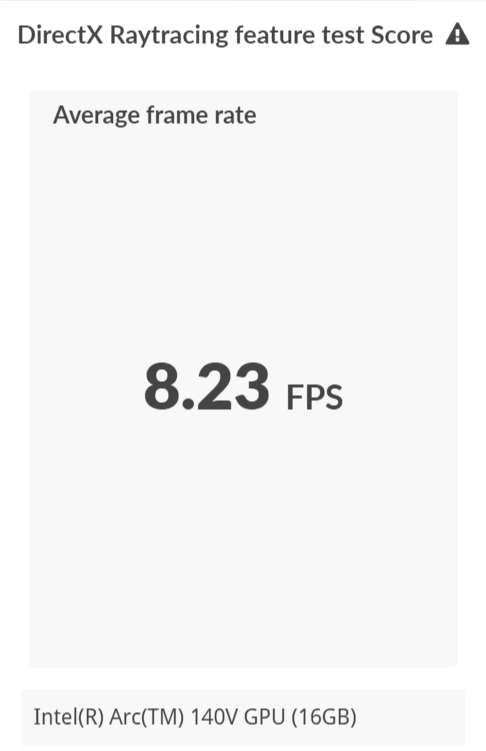

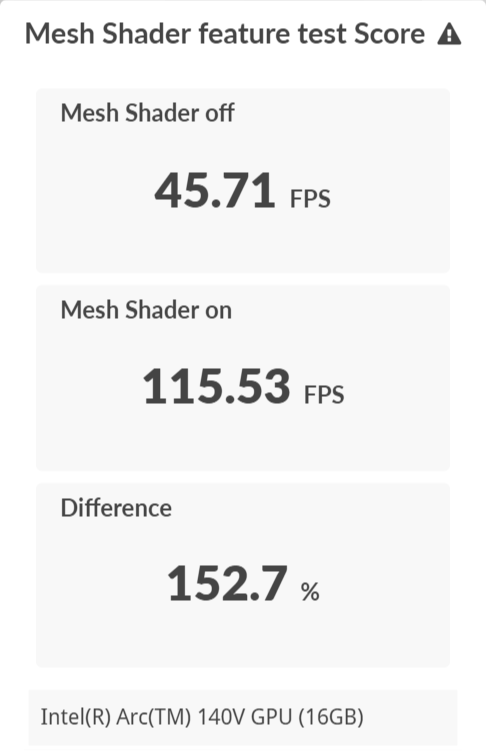

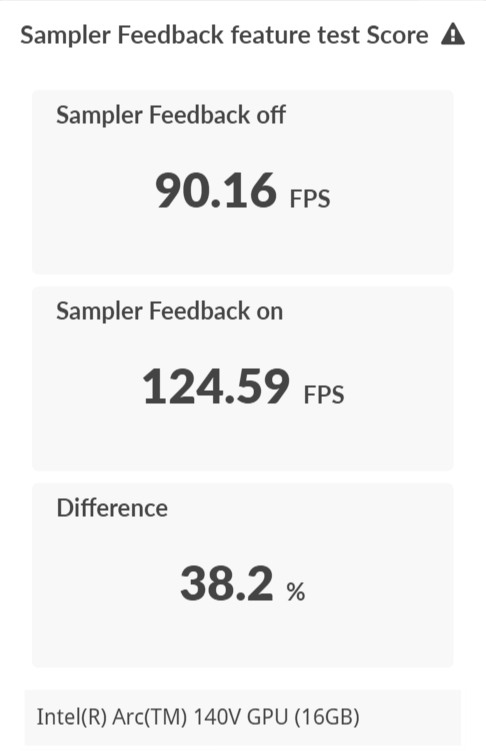

3DMark 中的三項 feature test 表現則如下方截圖成績,Mesh Shader 與 Sampler Feedback 這兩項在開啟後的幀樹也提升不少。

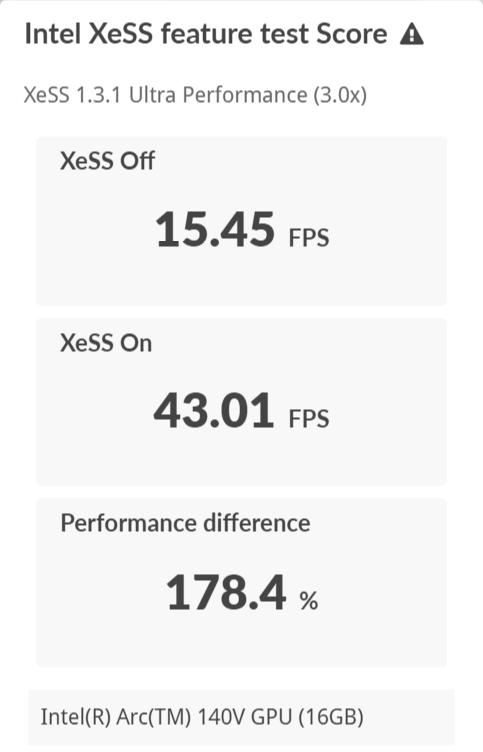

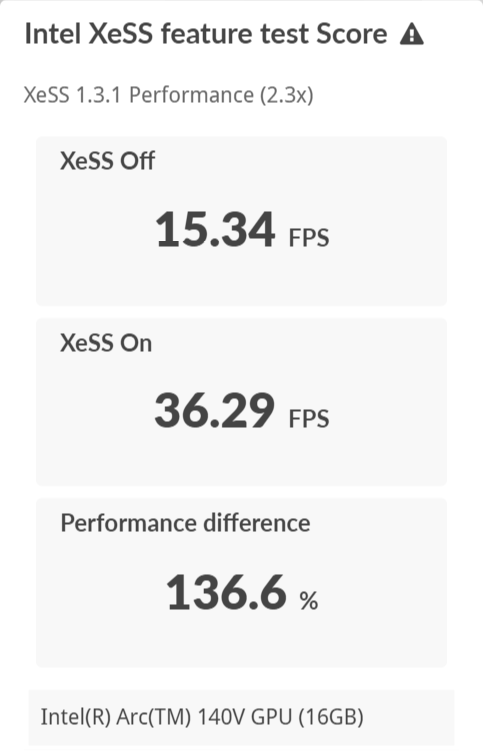

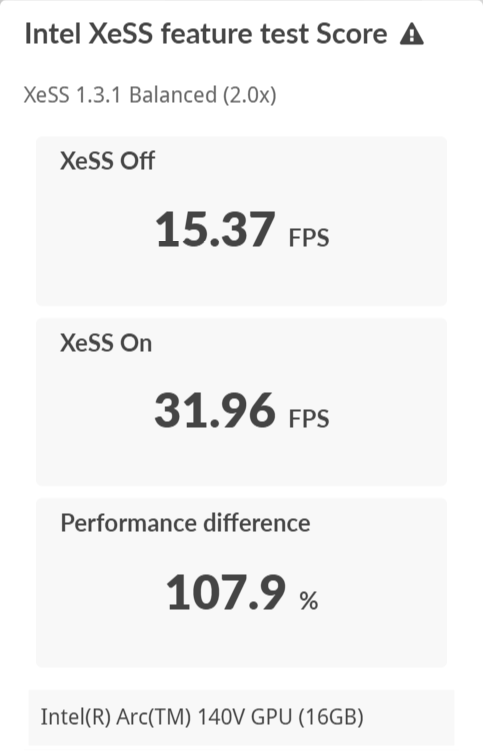

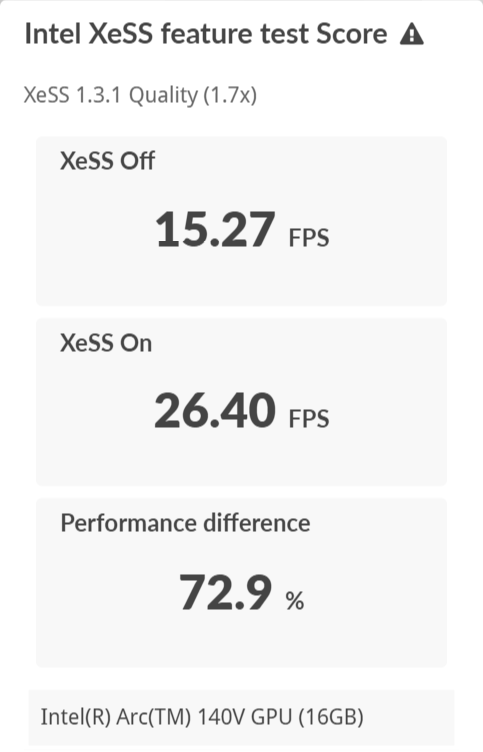

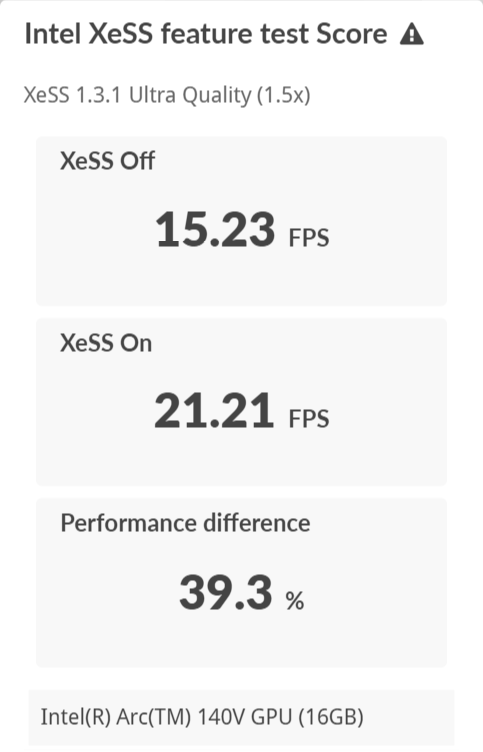

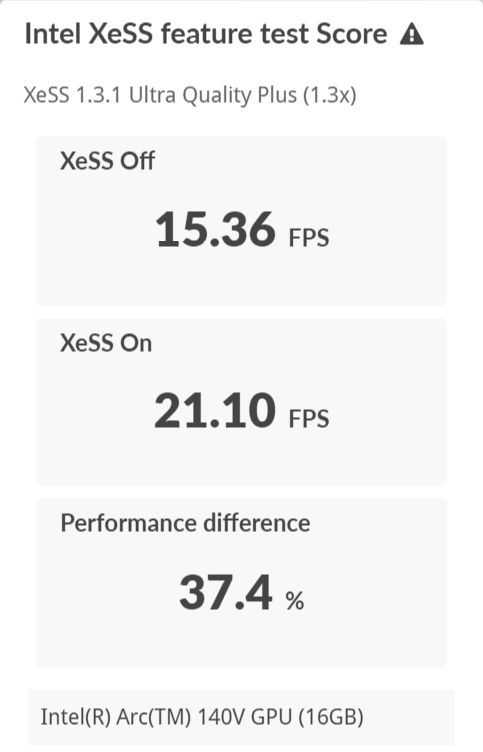

至於 3DMark 中的 Intel Xess feature test 項目,未開啟 Xess 時、1080p 解析度下的表現大約落在 15.3 FPS左右,開啟後在不同模式下的效能提升也有差異,最高的 Ultra Performance (3.0x) 則是來到 43.01 FPS、最低的 Ultra Quality Plus (1.3x) 也有些微提升至 21.1 FPS,不過如果玩家在實際遊玩時,可以選擇 FSR 模式,在許多遊戲上可能都比選擇 Xess 的表現要略優一些。

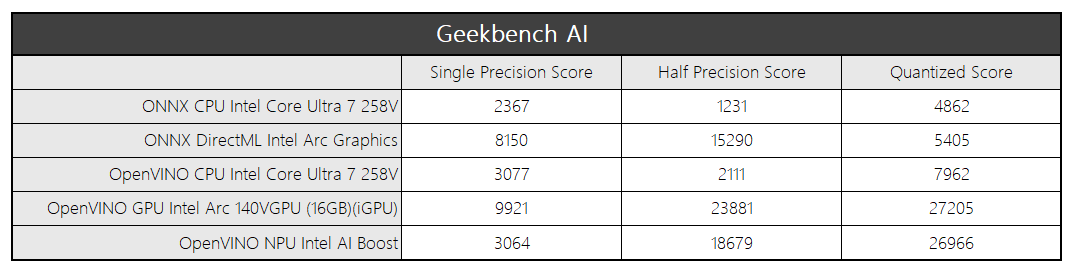

至於 AI 的部分,透過 Geekbench AI 1.3 來檢視一下,從表列數據可以看到 Claw 8 AI+ 在 ONNX、OpenVINO 的測試表現,除了處理器的部分外,Intel Arc 140V 顯示卡的成績也還不錯。

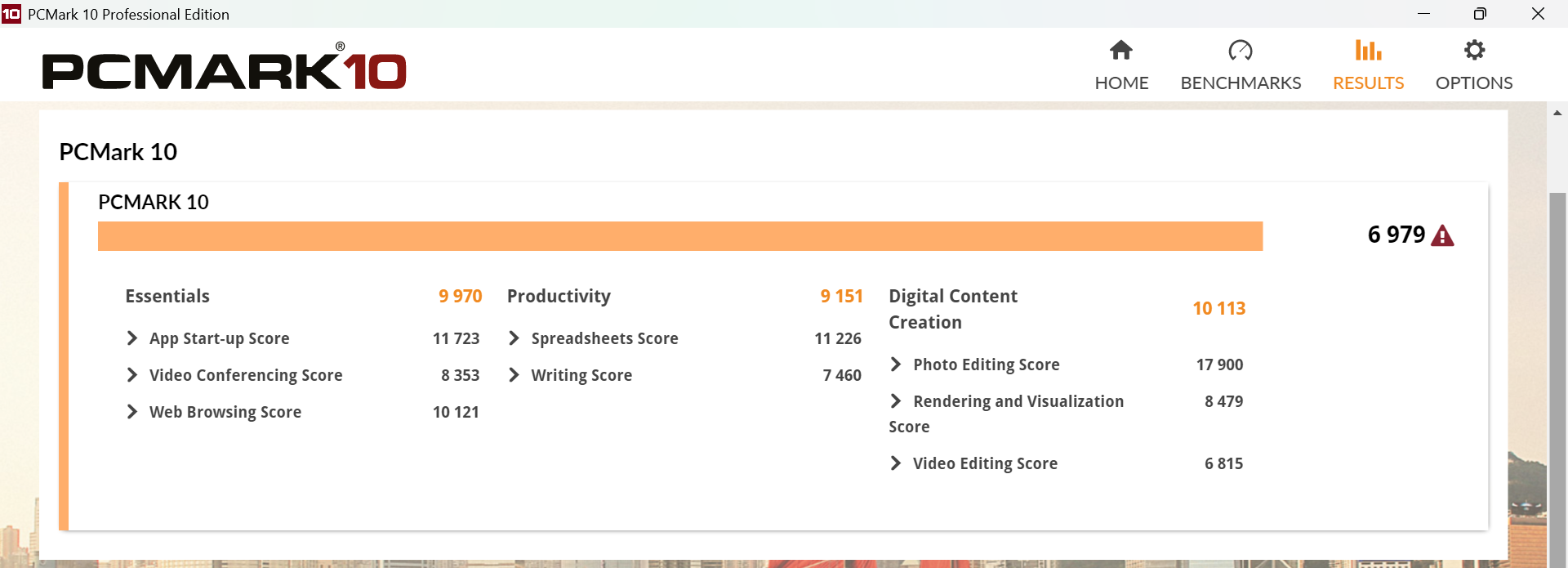

最後來看一下綜合測試的 PCMark 10 測試成績,基本上總分落在約 7,000 分,三項主測試項目的成績也分別為 9970、9151、10113,基本上用來對應一般使用是很OK的,這效能表現與一般筆電的性能也是差不多了。

實玩心得與結語

認真說,全新的 Claw 8 AI+ 比起一代真的有差,首先是視覺上的差別、8 吋螢幕的確更大,1920 x 1200 的設計也讓整體的畫面感更加擴張,二來是效能上的提升也是有感,相較於一代的 Intel Core Ultra 7 155H 來說,Lunar Lake 核心的 Intel Core Ultra 7 258V 自然有著更強大的性能表現,就算玩目前正夯的 3A 大作還是可以基本順跑,一般遊戲的部分自然也是順暢遊玩,不太會有卡頓狀態,即便是與 Windows 11 作業系統的切換上也很OK,這部分比一代來說真的是提升很多。

手把握感方面則是更好握持,背面的弧形設計與人體工學曲度,在雙手握持下可以提供穩定與舒適的握感,肩鍵與板機的防滑設計也能輕鬆讓雙手一握就可以立即手指定位 (笑,特別是左側的十字方向鍵盤的設計做了下凹,這部分的確讓操作變得更有感,對於需要有按鍵回饋感的玩家來說應該是會很喜歡的改進,至於蘑菇頭的靈敏操控性當然就不在話下啦。

官方是說最多可以看影片使用下長達 20 多小時,不過基本上應該是不會只拿來看影片,大部分情況下還是做為電競掌機該有的任務:玩遊戲較多,所以基本上能維持約 3~4 小時的連續使用就已經算很厲害了,適當的調降運作模式 (手動選擇 8W 模式) 能享有更長的續航時間,外出比較需要擔心充電問題,不想帶著變壓器可以透過隨身的 65W 氮化鎵充電頭來充電即可。

另外,由於整體效能其實已經與一般筆電差不多了,所以基本上直接當成筆電來用也是可以的,特別一提 Claw 8 AI+ 是目前市面上唯一一台 Copilot+ PC 認證的電競掌機,而 Claw 8 AI+ 也提供有 2 組的 Thunderbolt 4 可以連接,玩家拿來搭配隨身螢幕使用也是OK的,小編直接拿來當作筆電帶出門使用,還可以透過隨身螢幕擴大視野與用途,連接藍牙鍵盤與滑鼠就是一整套電腦了,可以打 Game、又能當工作機使用,多媒體播放、追劇當然沒問題,擔心內建 1TB 容量不夠用的話還可以自行 DIY 擴充 (遊戲想多裝幾款的話,建議至少升級至 2TB),再者,還有擴充底座跟隨行收納包可以搭配使用,算得上是目前電競掌機的推薦機種了。