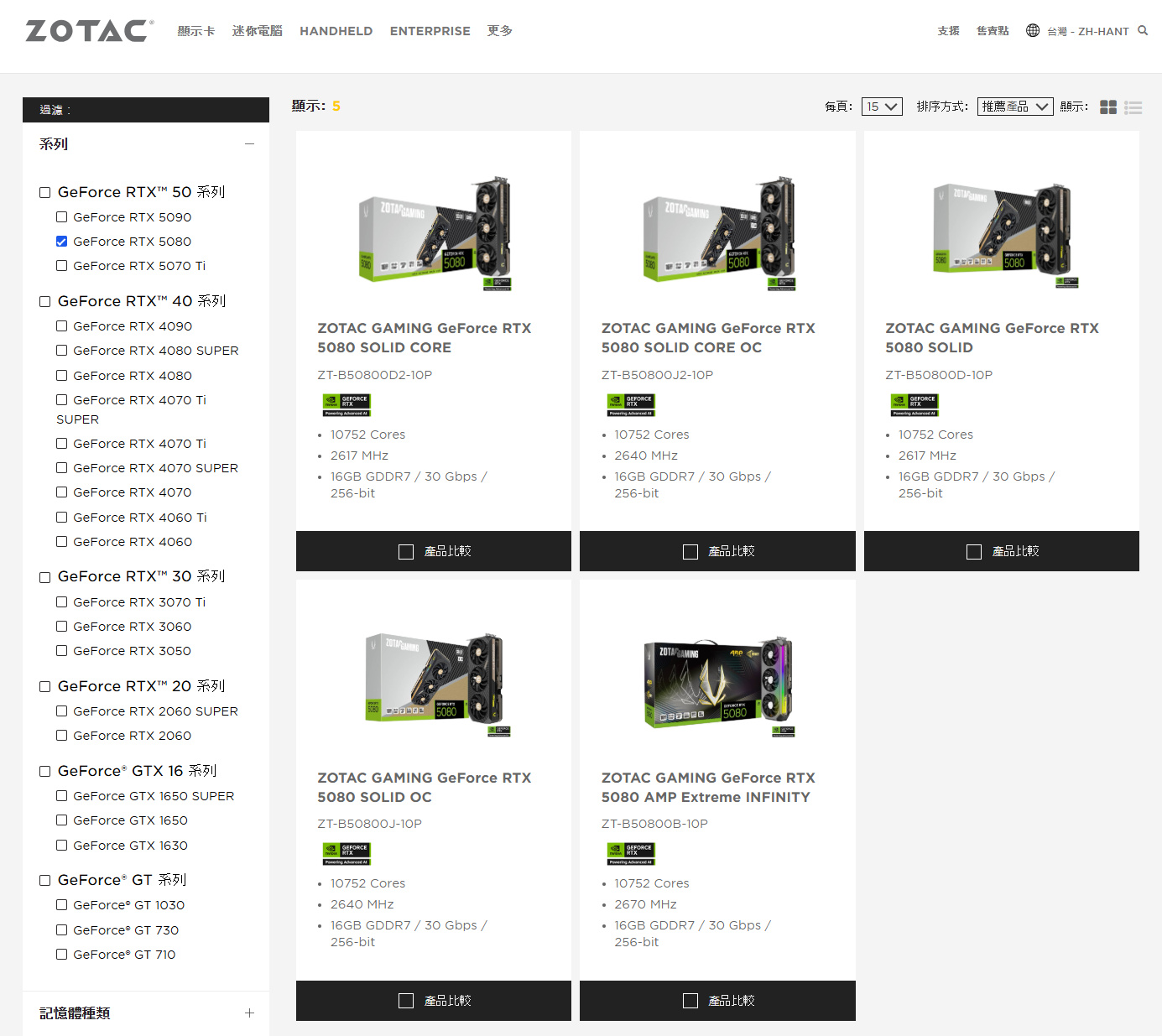

身為 NVIDIA 重要合作夥伴之一的 ZOTAC,在首波 GeForce RTX 50 系列中也沒有缺席,除了推出三款對應 GeForce RTX 5090 的版本:GeForce RTX 5090 SOLID OC、GeForce RTX 5090 SOLID、GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY 之外,在 GeForce RTX 5080 系列中則是推出多達 5 款版本供玩家選用,甚至在後續的主流定位系列 GeForce RTX 5070 Ti 中也同樣推出有 5 款版本,如同先前對應 GeForce RTX 40 系列一樣的有相當多的選擇性,玩家可以依照自身預算與需求來挑選合適的版本入手。

這次小編入手的是其中 GeForce RTX 5080 系列的 SOLID 版本,同樣是基於最新的 Blackwell 架構、支援第五代 Tensor Core 與 DLSS 4 技術,能提供玩家絕佳的運算效能表現以及針對 AI 方面的高效計算與 3A 遊戲大作的高畫質表現,接下來就從開箱看起吧!

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID開箱

ZOTAC 在 GeForce RTX 5080 系列目前一共推出了 5 款版本:SOLID CORE、SOLID CORE OC、SOLID、SOLID OC、AMP Extreme INFINITY,本次開箱的是其中的 GeForce RTX 5080 SOLID 這一款,其他版本就看後續有沒有機會入手再來介紹囉。

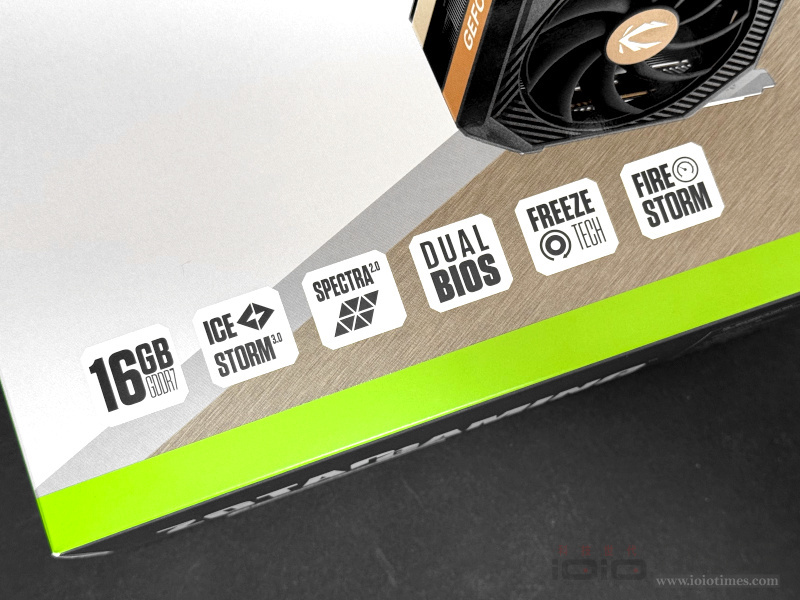

先從包裝的外觀看起,第一眼印象應該不難發現:顯示卡的造型與 GeForce RTX 40 系列不一樣喔,對啦!回歸標準方型風格,除了仍提供有 3 風扇散熱之外,斜紋風格與灰黑色搭配金色金屬中框的造型設計,帶有低調中隱藏的鋒芒感,SOLID 系列也宣告了其具備的堅固耐用特性,配上獨具的 ICE Storm 3.0、Spectra 2.0、Dual BIOS、Freeze Tech、Fire Storm 軟體等特點,確保玩家可以暢享遊戲大作的虛擬世界。

外盒背面可以看到官方標示的重點特色以及主打的斜紋設計視覺。

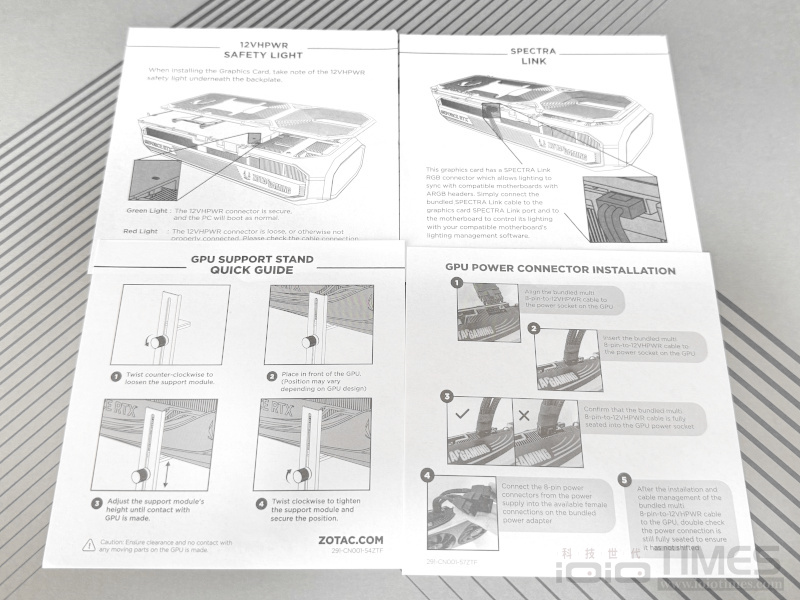

拆開外層的包裝彩盒之後,還有灰色的內盒設計,同樣呈現交錯式的斜紋風格,打開後的第一面除了維持斜紋設計外還有慣用的亮面小袋,裡面放的當然就是專屬閃卡 (可折成桌上立牌) 以及各式說明書等,官方貼心的將各功能設計一一標示,記得入手後要稍微看一下。

再掀開之後就可以看到妥善包裝的顯卡本體以及基本配件,包括了 3 x 8-pin PCIe 轉 12V-2×6 連接線、顯卡支撐架與 Spectra Link 燈效控制連接線等。

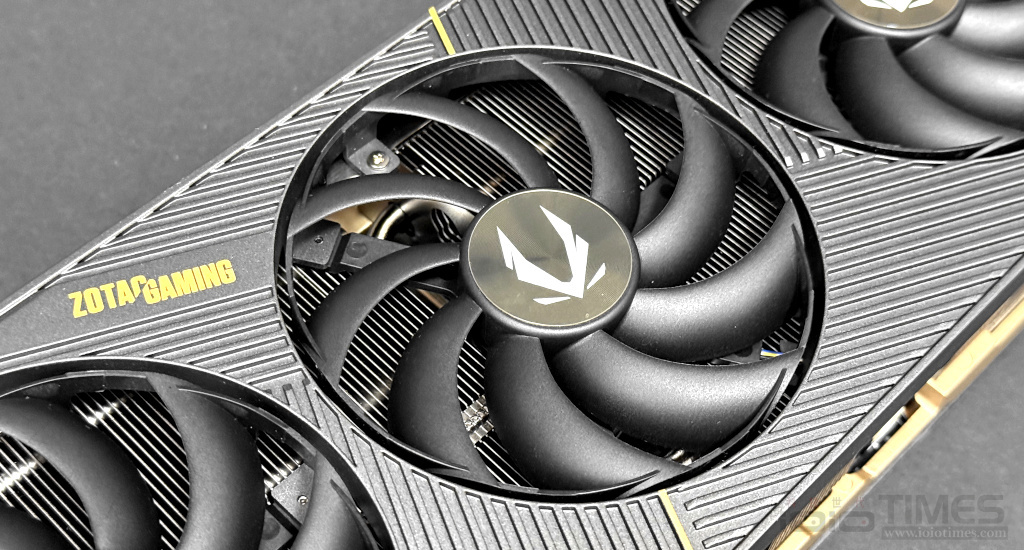

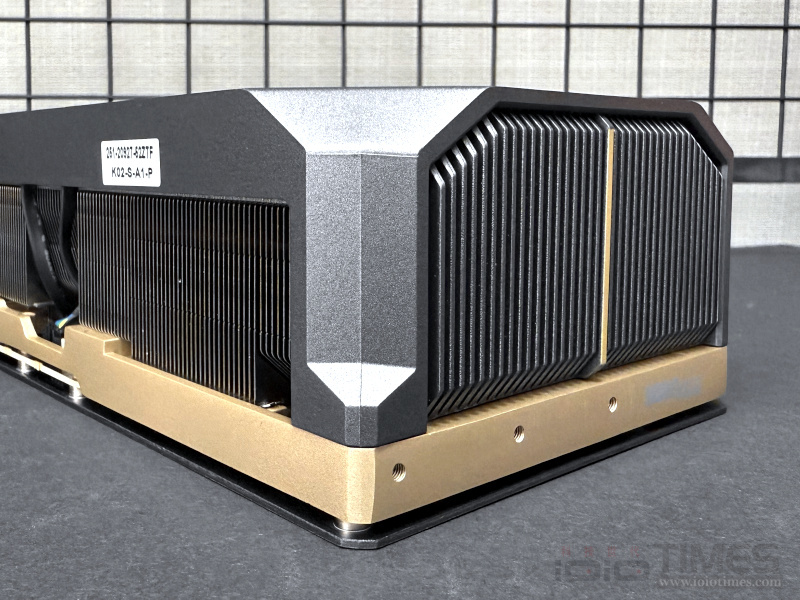

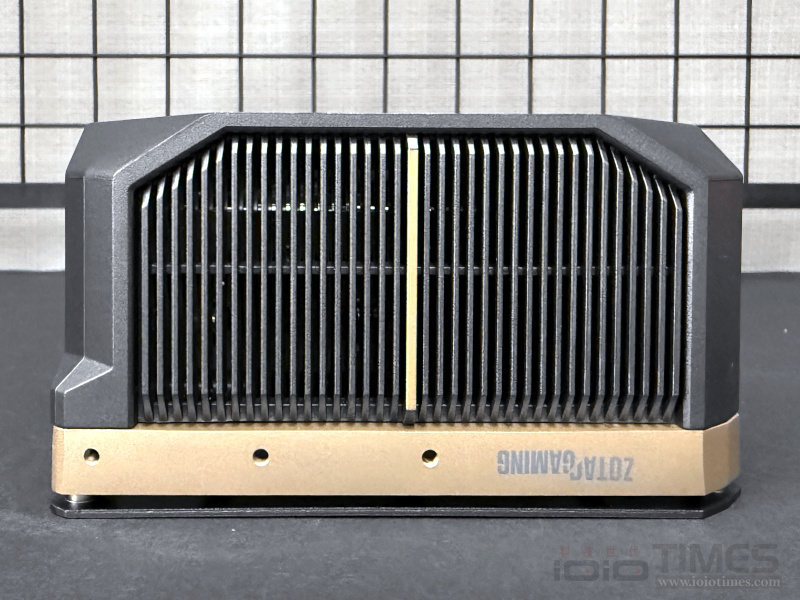

終於看到新一代的顯卡本體了,其實從外盒的實體照片就已經可以發現在整體的設計上與前代是有明顯不同風格,從船型外觀改回標準方型視覺,除了跟 SOLID 系列定位的堅固耐用特色相符之外,主視覺採用交錯的斜紋設計也是凸顯線條美感,仔細看的話就會發現,不是印刷的線條圖案、而是立體造型的設計,三風扇散熱與搭配香檳金的金屬中框,套上灰黑色帶點金系的整體質感,前後的簍空格柵設計,提供絕佳的視覺美型。

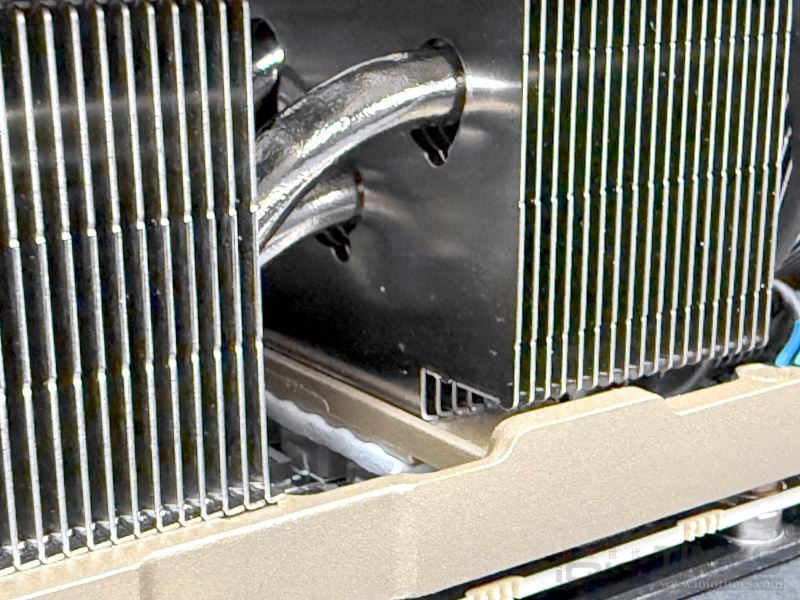

正面三風扇採用的 BladeLink 增加了外環、提供集中風流與強化結構特色,底下則是透過覆蓋全卡長度的散熱鰭片與 9 根複合式熱導管設計、搭配比上一代增加 34% 的 Vapor Chamber 均熱板偕同散熱,連同背面也採用全方位散熱通道設計,氣流散熱更加流暢達到風流無阻的情況。

另外,Freeze 風扇自動停轉功能與 Active Fan Control 智能風扇系統這兩項也內建在這款版本中,這也讓基本開機運作時的噪音可以維持在相當安靜的狀態。

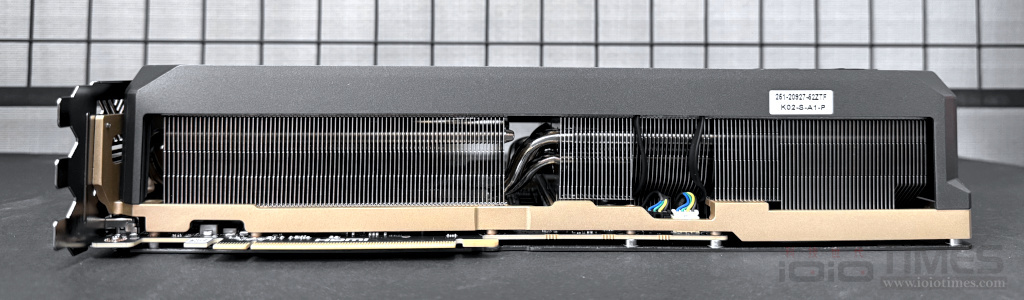

上方前端有印上 GeForce RTX 的金屬銘板、靠後位置則是 ZOTAC GAMING Logo RGB 燈效區,下方除了同樣也有金屬中框的設計外,同樣能看到中間的熱管樣貌以及整體採用開放氣流設計的部分。

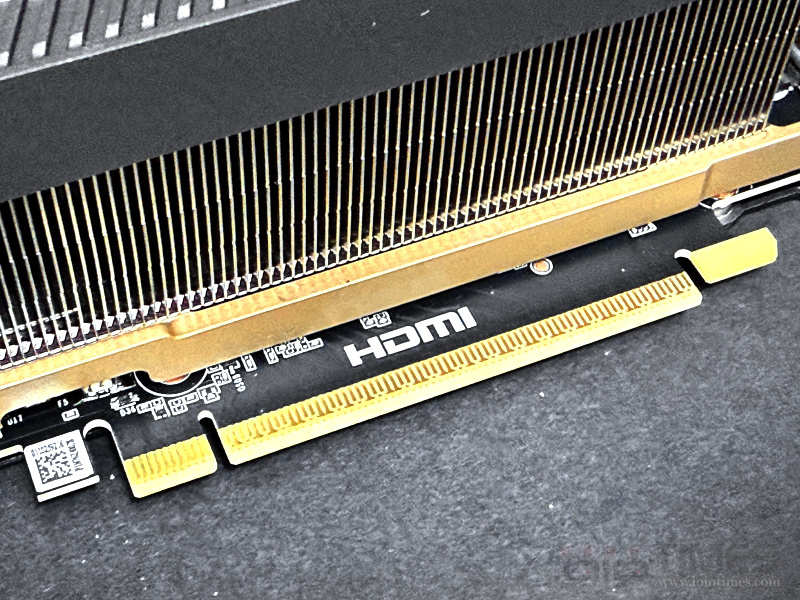

尾端的格柵設計讓氣流的流暢性更高、一角還能看到 Logo 印刷,中間位置輕鬆一探就能看到熱管、鰭片與金屬中框的貼合狀態,底下 PCIe 金手指區域除了支援 PCIe 5.0 x16 之外也有採用保護套防護。

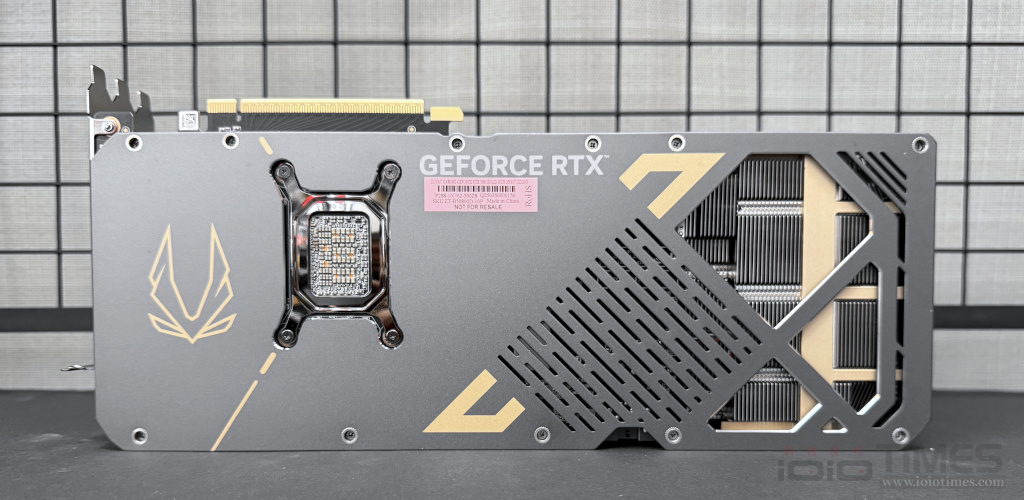

顯卡背面除了提供有一整片全金屬背板協助內層的金色全壓鑄金屬中框結構來強化堅固性之外,靠前的金色 Logo 以及後段的氣流區設計也是隱含有 “Z”OTAC 的設計感在內。

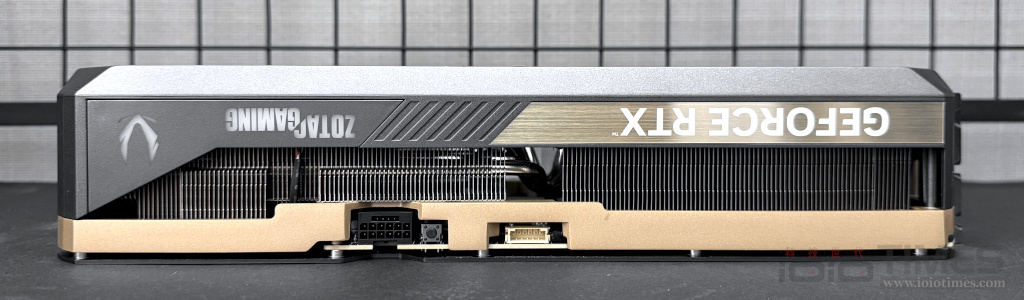

上方位置留有 12V-2×6 電源輸入接頭,特別採反向配置讓玩家在插拔上更加容易,輕鬆就能連接、拆卸,一旁的按鈕則是 Dual BIOS 設計,提供性能優先或是靜音優先的選擇;更一旁的則是連接配件中的 Spectra Link 燈效控制線,插入後另一端可以連接主機板上的 5V ARGB 接頭。

I/O 方面提供了 3 組 DisplayPort 2.1b (可支援最大達4K@480Hz/8K@165Hz) 與 1 組 HDMI 2.1b (支援4K@120Hz HDR/8K@60Hz HDR、VRR) 輸出,可同時輸出 4 螢幕;這裡也能看到整體的卡身厚度約 3.5 Slot,檔板位置同樣也採用簍空斜紋設計,有利於氣流運作。

最後來看一下燈效部分,上機後位於上方靠後端的燈效區塊呈現 ZOTAC GAMING 與 Logo 的 RGB 展示,可透過專屬軟體切換控制 (ZOTAC軟體或是主機板RGB燈效軟體) 或是直接長按 Dual BIOS 按鈕切換 (長按約4秒),但若要詳細設定建議仍是透過軟體來調整會較為精確。

如果有看一下附件亮面小袋中的說明書之一,就會發現位於顯卡背面的隱藏小燈代表意義,未正確連接電源的話 (或異常) 時就會亮起紅燈,一般正常連接就會是綠燈狀態,對於安裝在機殼內時會比較好快速辨識。

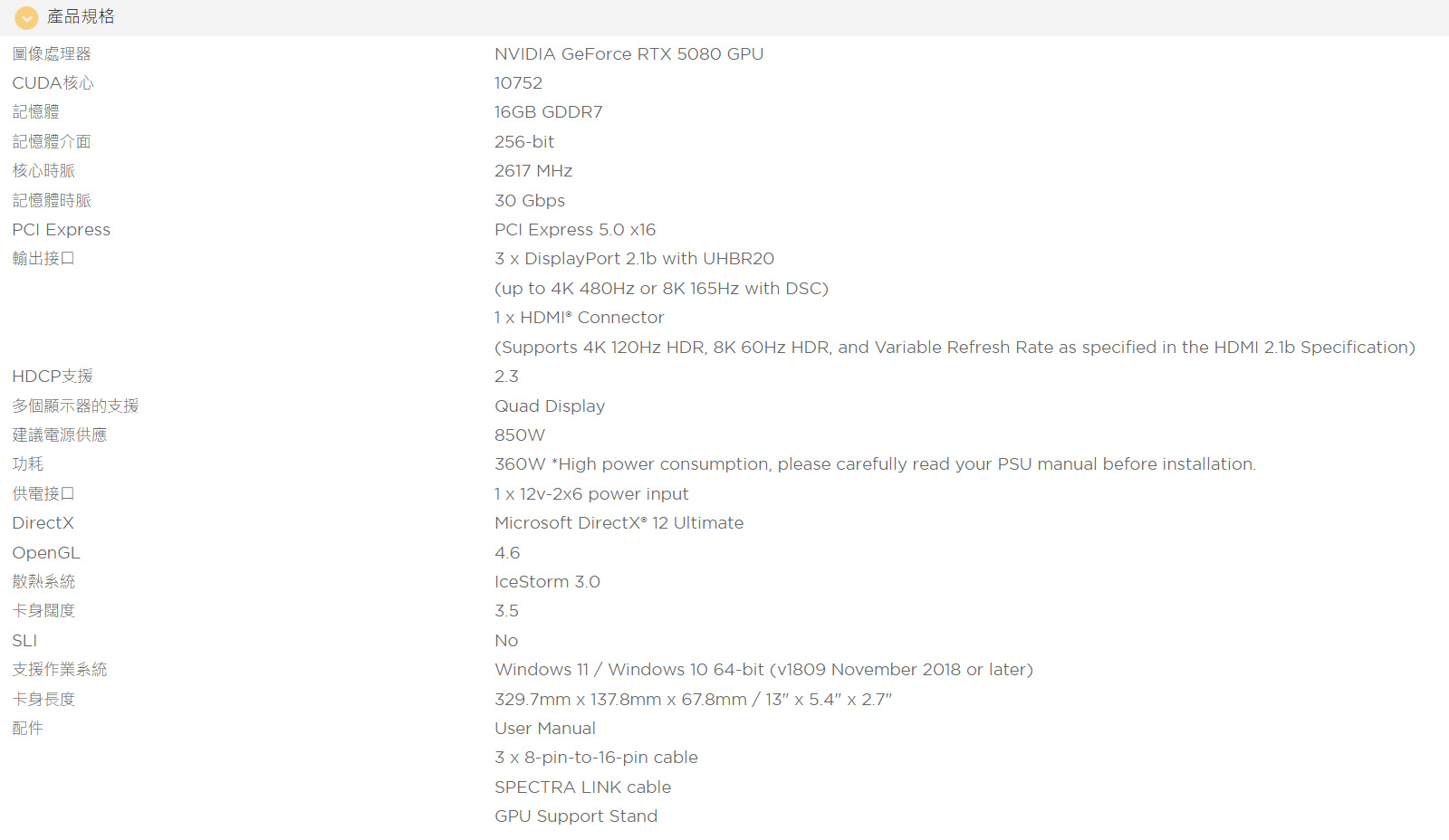

以下也提供基本規格供參!

效能檢視

除了外觀的獨特設計風格外,具備 Blackwell 架構的 GeForce RTX 5080 GPU 核心當然也將提供玩家強大的性能表現,實際上機測試就能知道表現如何,先看一下本次採用的平台設備:

處理器:Intel Core Ultra 9 285K

主機板:GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE

SSD:ADATA Legend 970 Pro Gen 5 M.2 SSD 2TB

DRAM:XPG Lancer RGB DDR5-8400 CUDIMM 16GBx2

Cooler:be quiet! Dark Rock 5 Pro 塔扇

電源供應器:Seasonic Focus ATX3 GX-1000 1000W

作業系統:Winodws 11 Pro 24H2

VGA Driver:NVIDIA GeForce GameReady v572.16

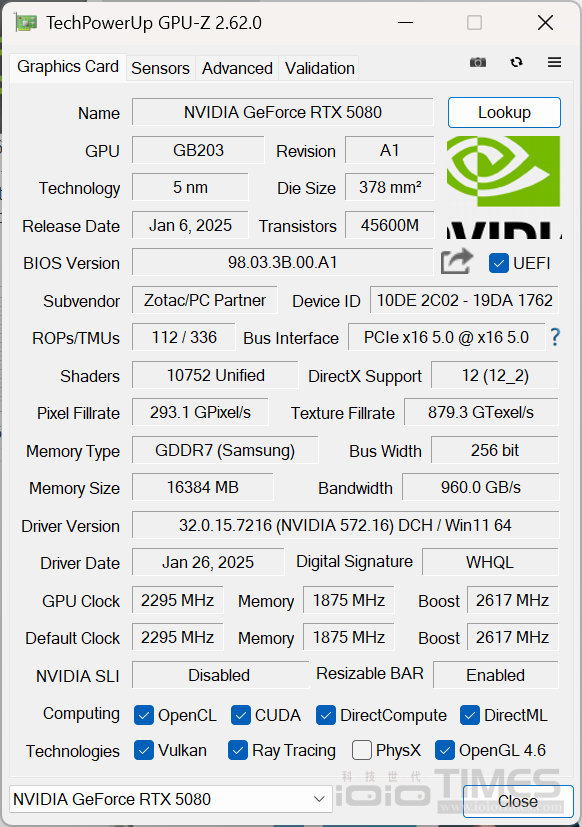

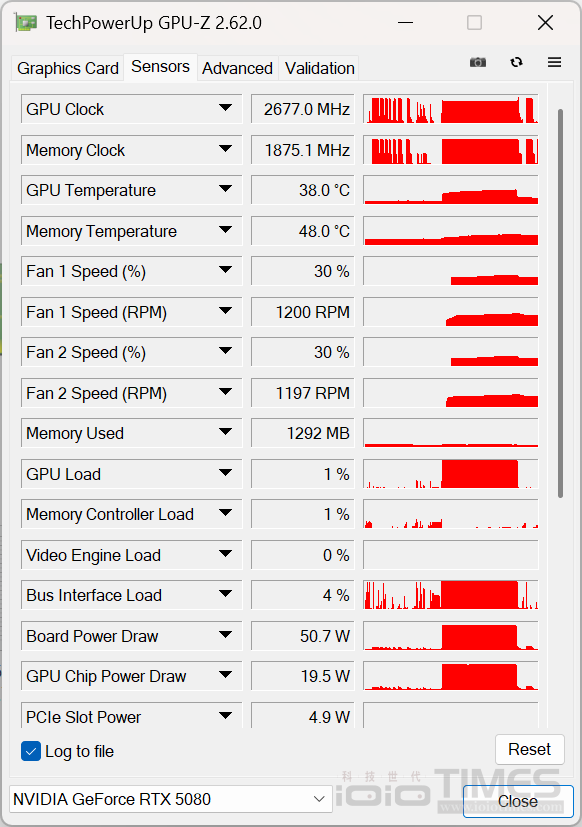

先透過 GPU-Z 來看一下關於這片顯卡的基本資訊,除了 Subvendor 可以看到是 Zotac 之外,型號是GeForce RTX 5080、GPU 核心為 GB203,5nm 製程、高達 10752 個 CUDA 核心,記憶體則是 16GB GDDR7 (Samsung),時脈方面 GPU 預設為 2295MHz、Boost 2617MHz。

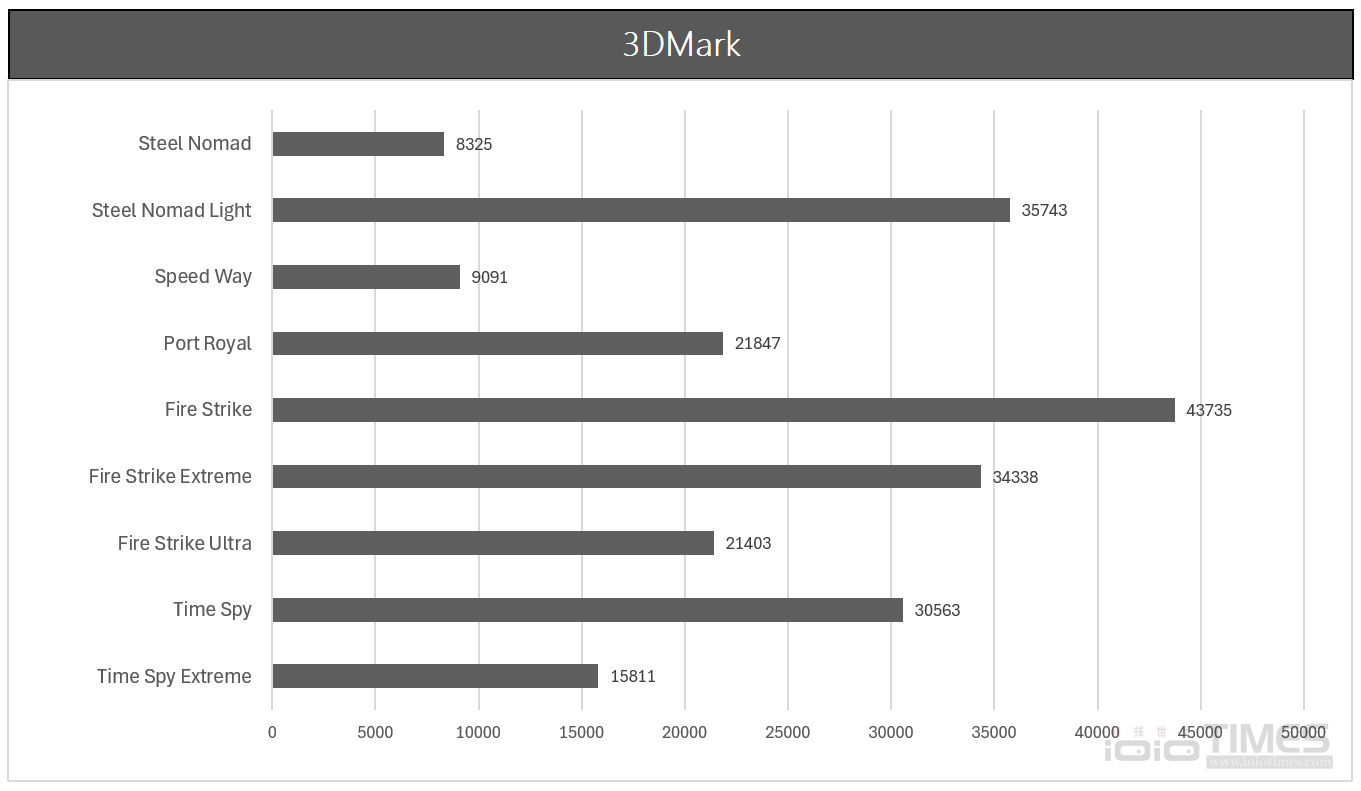

照慣例就先來看在 3DMark 上的表現,常規項目部分則是有不錯的成績,像是 Fire Strike 達到 43735 分、Time Spy 也有 30563 分,光追的 Port Royal 也有 21847 分、DX12 總和測試 Speed Way 也有上到 9091 分,雖比不上自家大哥 GeForce RTX 5090 那麼高分,但也算緊貼在上代旗艦 GeForce RTX 4090 之後了。

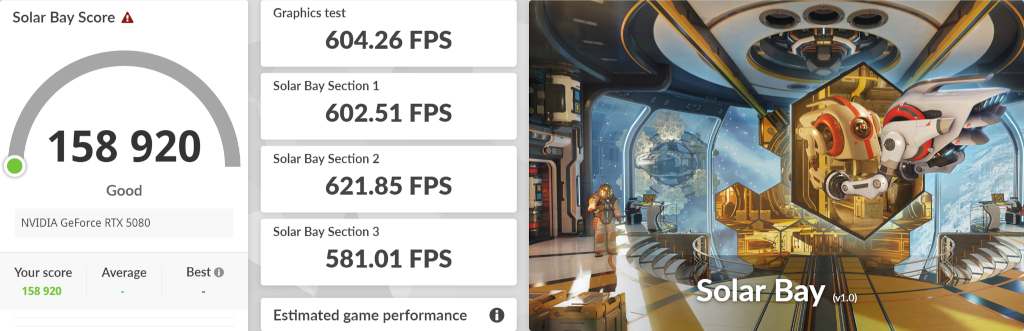

另外在 Solar Bay 的表現則是達到 158920 分,Graphics test 成績為 604.26 FPS,3 個 Section 表現分別為 602.51、621.85、581.01 FPS,總評語為 Good 等級。

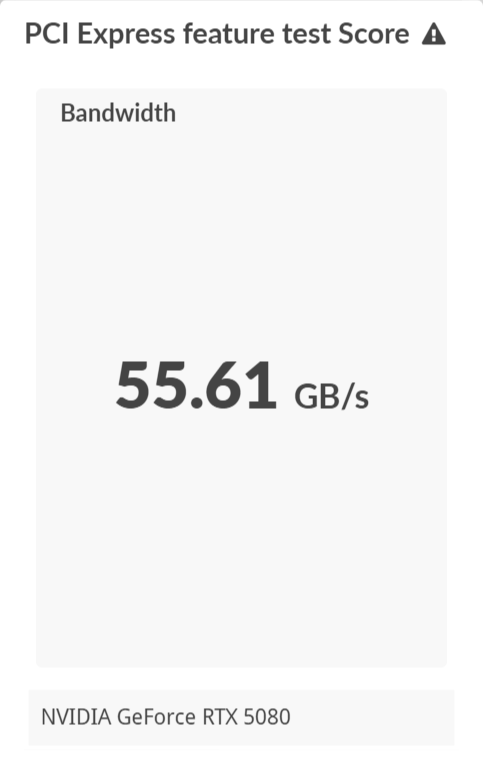

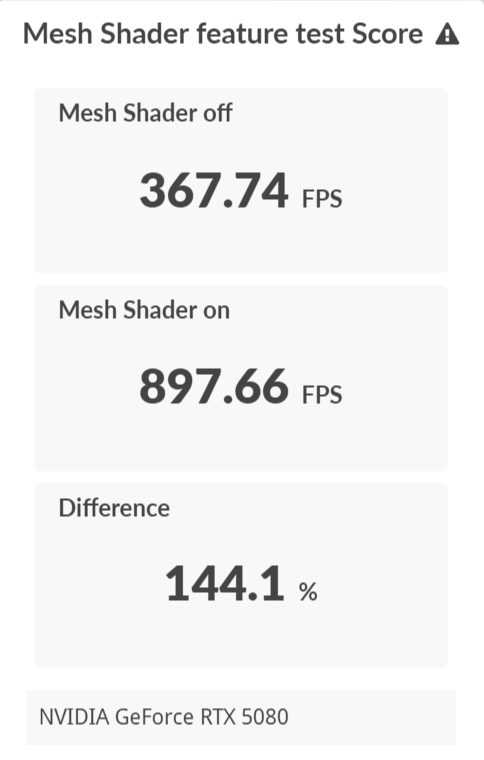

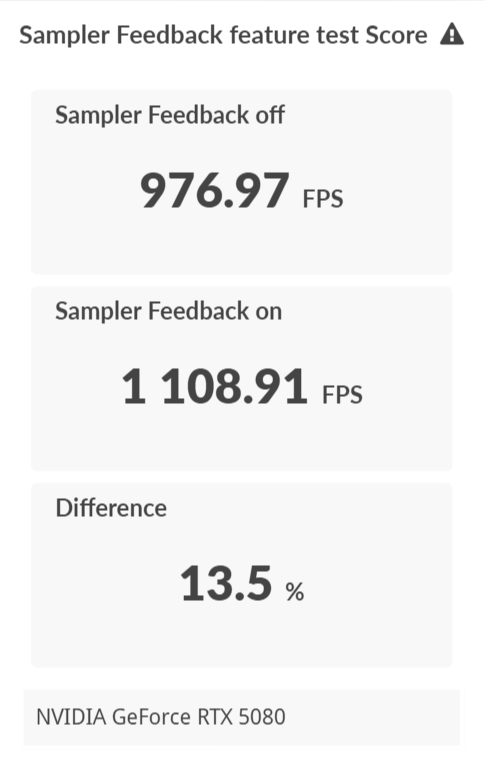

feature test 方面則是分別有 55.61 GB/s 的頻寬,Mesh Shader 達到 897.66 FPS、提升 144.1%,Sampler Feedback 則是達到 1108.91 FPS、提升 13.5%。

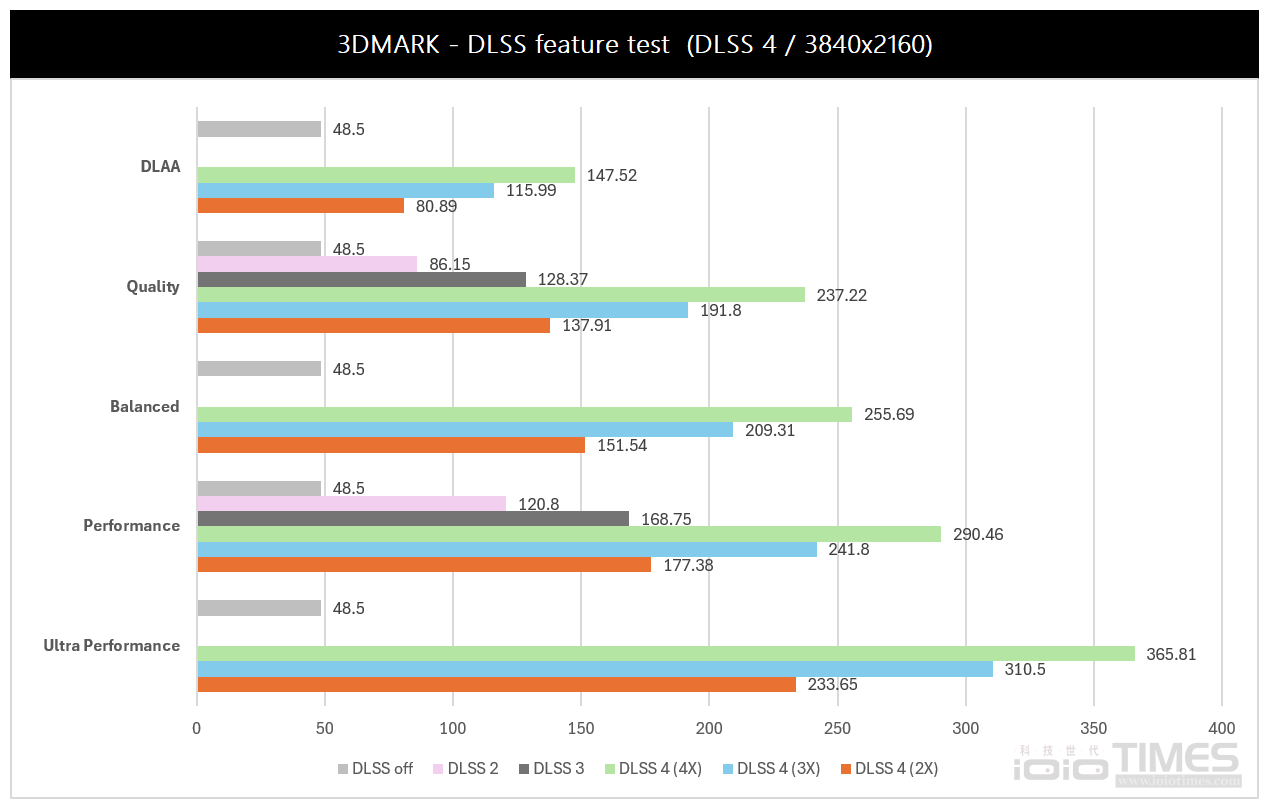

至於在 DLSS 的部分,以 3840×2160 解析度來做不同模式的比較,5 種模式的表現各有差異,基本上都比標準 (DLSS off) 的成績好上超多,在開啟 Ultra Performance、DLSS 4、4X 下的成績就高達 365.81 FPS,比起標準 (DLSS off) 的基本線 48.5 FPS 提升多達 7.5 倍以上,即便選擇 Quality 模式,DLSS 4/4X 下仍可達 237.22 FPS,同樣有約 4.9 倍的幀數提升。

當然對比 DLSS 3 與 DLSS 2 的部分 (僅Performance、Quality兩種模式) 也是提升不少,對於玩家來說,換成 GeForce RTX 50 系列有支援 DLSS 4 就會非常有感。

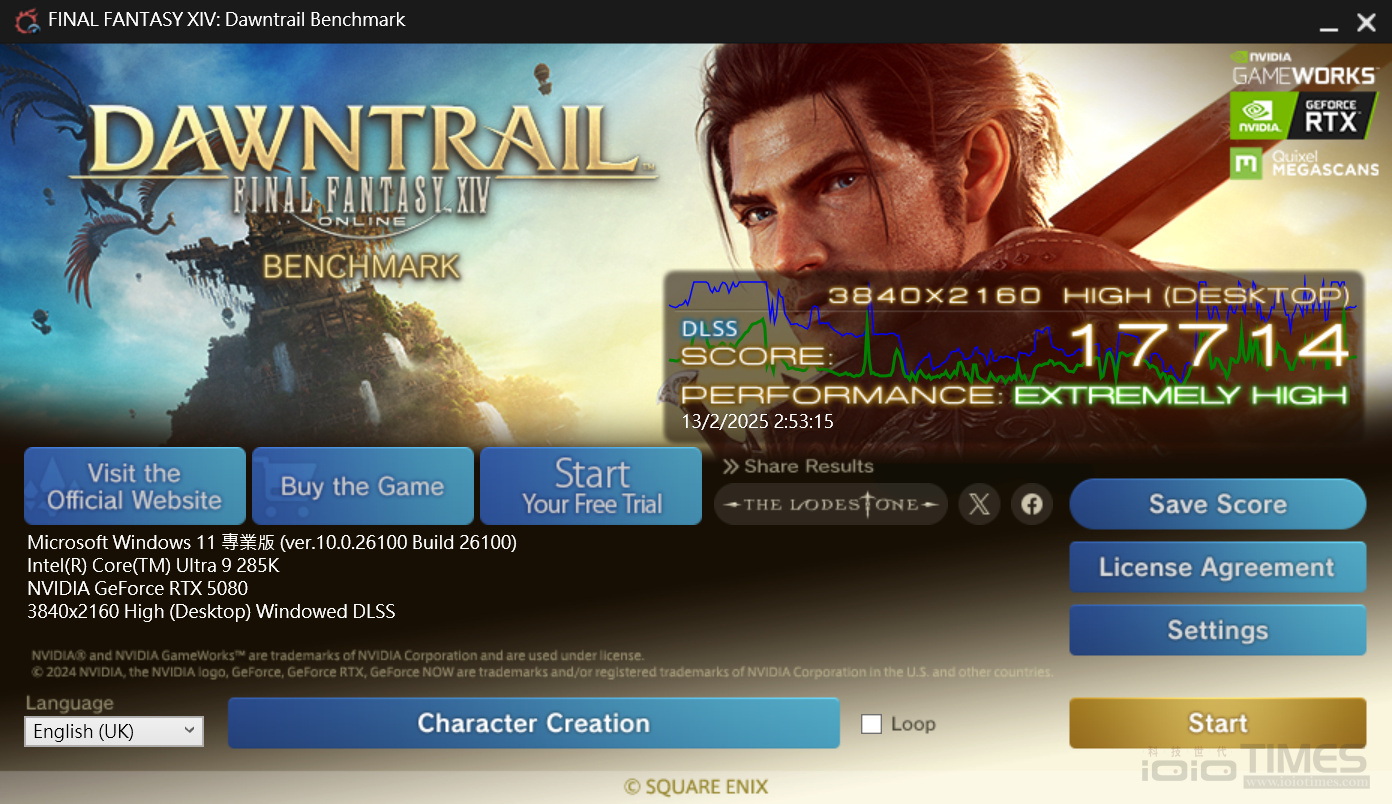

遊戲方面,常用的 Final Fantasy XIV Downtrail Benchmark 在解析度 4K 模式下獲得 17714 分的表現,平均幀數落在 120 FPS 左右,性能評語則是 Extremely High,超順暢。

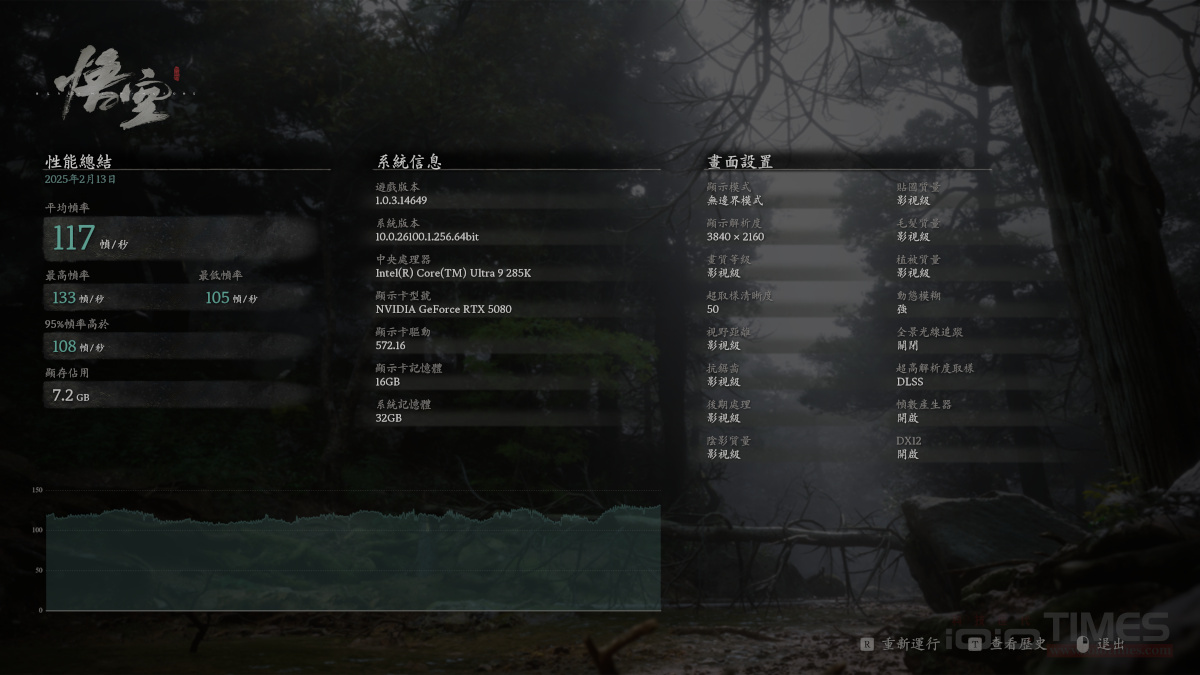

至於先前的夯 Game《黑神話:悟空》在偵測建議的部分則是 4K 解析度、DLSS 開啟、設定為最高的影視級下獲得平均 117 FPS 的表現,在畫質表現細膩下也能擁有順暢的遊戲體驗。

而在目前當紅的《魔物獵人 荒野》中,以 4K 解析度、畫格生成開啟、光線追蹤關閉、材質設定最高下,選擇高效能模式可以獲得 24040 分以及 140.99 FPS 的平均幀數,如果改成 FHD 的 1080P 解析度則可以達到 28800 分以上以及 170 FPS 的成績。

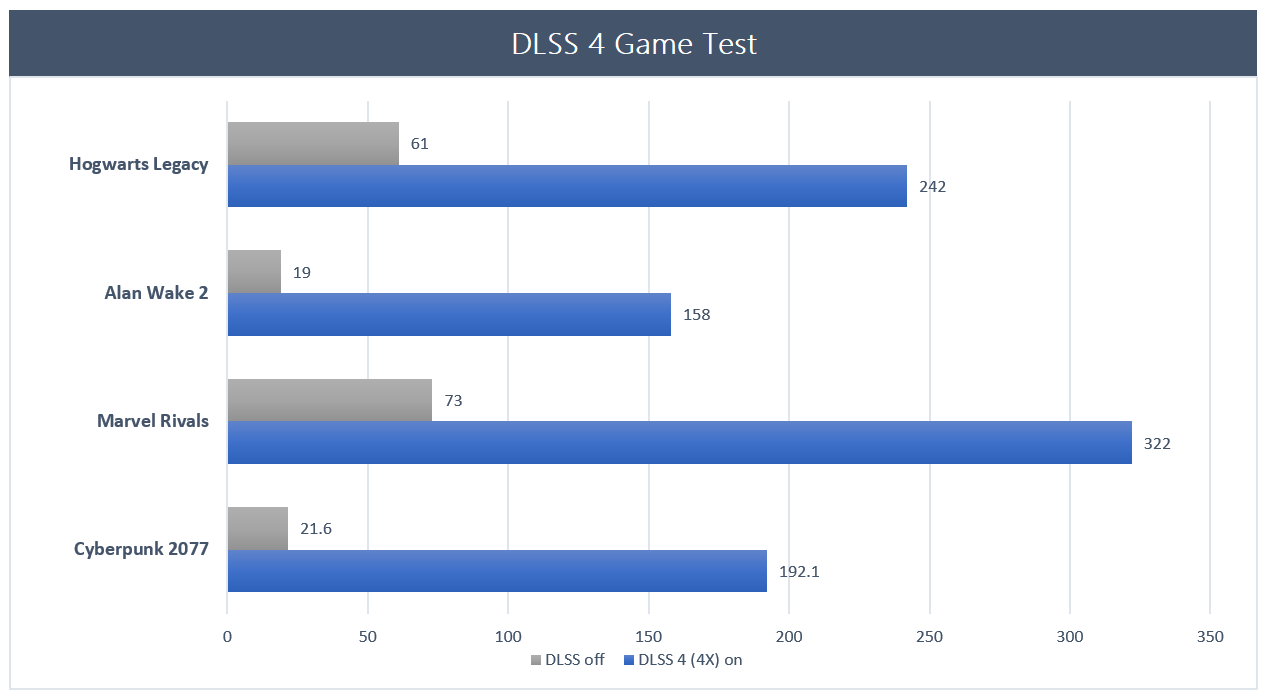

至於 DLSS 4 的遊戲測試上,解析度設定 4K、特效最高、光追全開下 DLSS 4 4X 模式的表現,在《Cyberpunk 2077》、《Marvel Rivals》、《Alan Wake 2》、《Hogwards Legacy》下的表現也相當出色,原生模式的性能比起開了 DLSS 4 加速後的數據至少都是數倍起跳,這也看出有沒有支援 DLSS 4 的差異,真的以後玩遊戲少不了必須得來一片 GeForce RTX 50 的卡了。

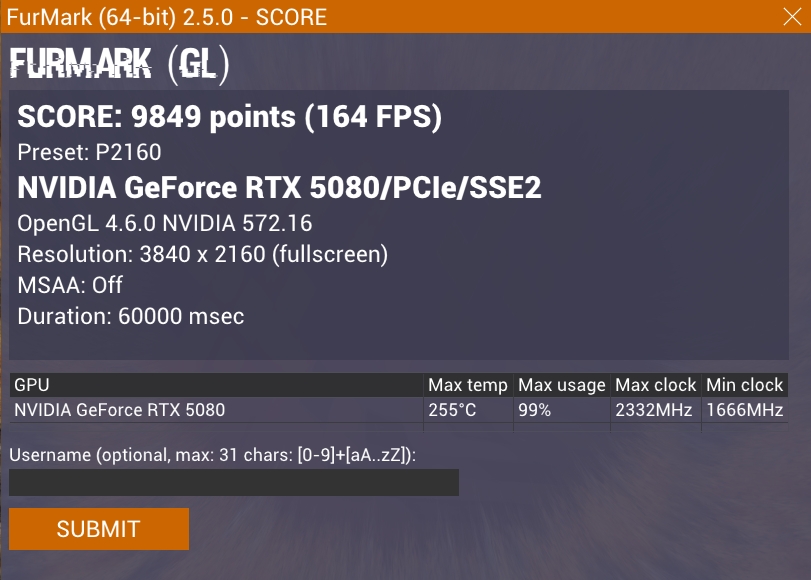

FurMark 2.5.0 的測試則是以 3840×2160 解析度下,在 4 項模式中 (FurMark GL/VK、FurMark KNOT GL/VK) 分別獲得平均 164、164、44、42 FPS 的成績,另外也放著燒甜甜圈一小時,基本上也是都 Pass 無異常。

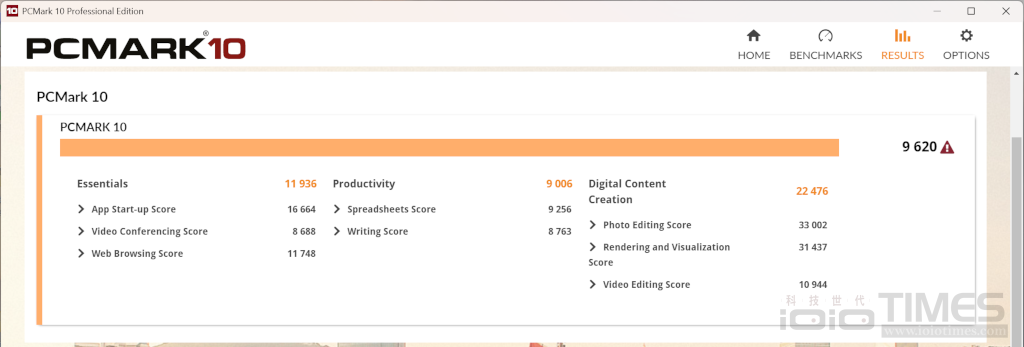

總合性的整體表現從 PCMark 10 的成績來到 9620 分可以看到其中的數位內容創作成績表現不凡,細項中的照片與影片編輯成績都相當高,以搭載這片顯卡的效能來看,足以應付各項使用需求。

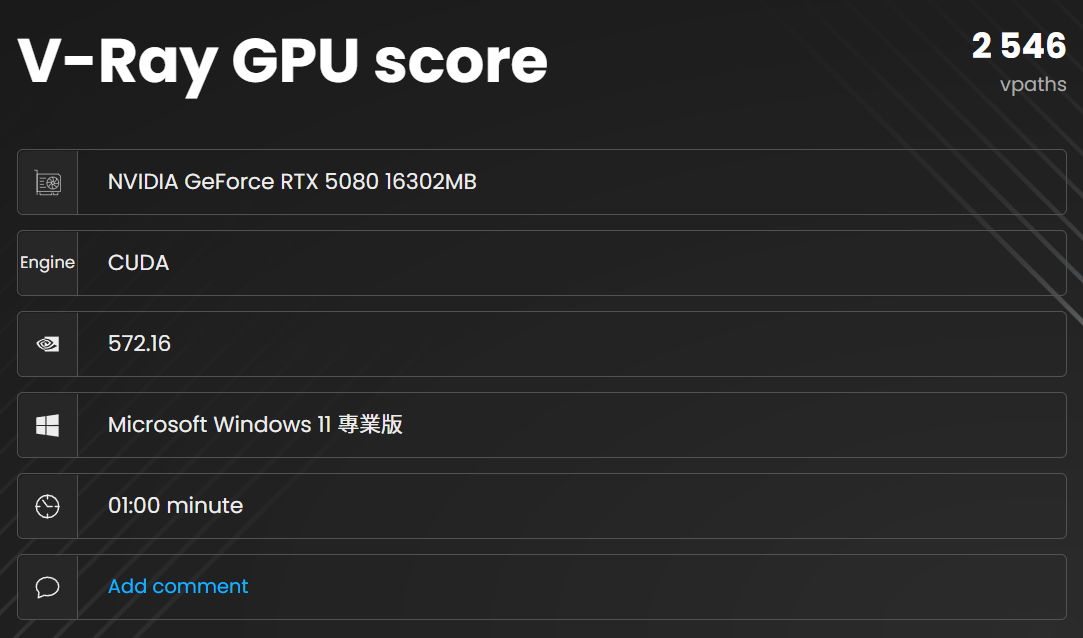

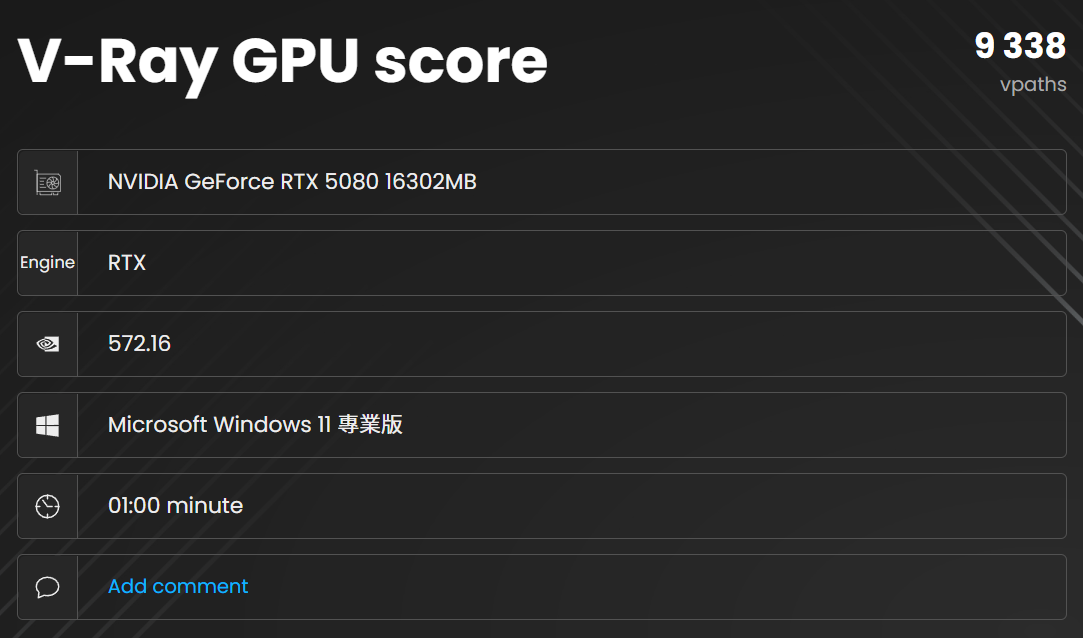

至於在 V-Ray 的 GPU 成績中,CUDA 與 RTX 表現分別獲得 2546、9338 分,相較於前代來說,基本上也有 20% 以上的提升幅度 (對比 RTX 4080)。

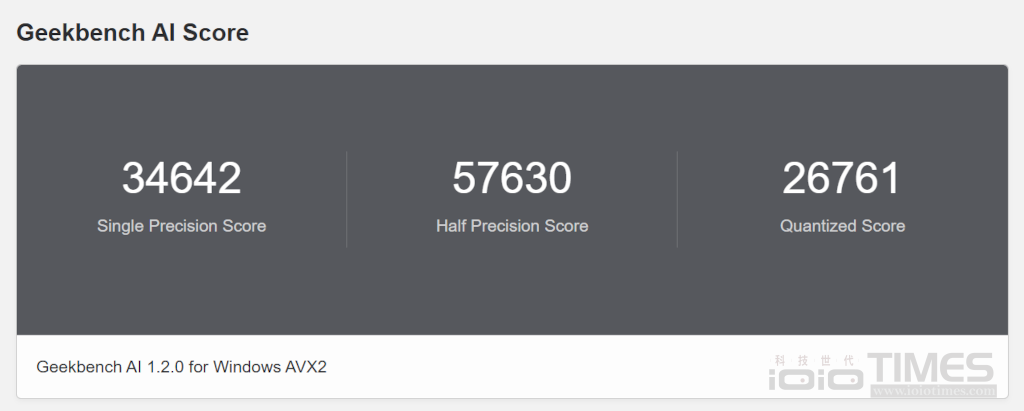

Geekbench AI 中的測試,在 ONNX、DirectML 模式下的三項表現則分別獲得 34642、57630 與 26761 分,基本上與 GeForce RTX 4090 的表現也在伯仲之間。

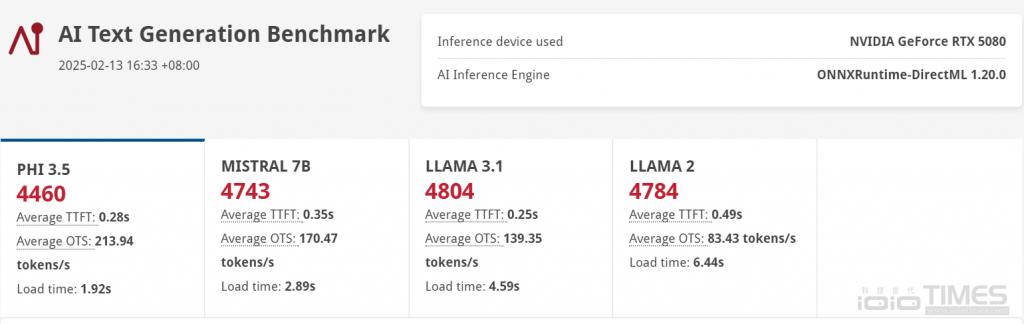

另外透過 Procyon AI Text Generation Benchmark 來看一下在 ONNX 模型下的 4 組測試表現,PHI 3.5 mini、Mistral 7B、LLAMA 3.1、LLAMA 2 的成績落在 4460、4743、4804、4784 分 (加權後總分),平均 TTGT (Time To First Token) 與 OTS (Output Token Speed) 數據也從下方截圖可以查知,像是 LLAMA 2 的平均 OTS 也有達到 83.43 tokens/s,這對於專業使用者在面對 AI 推論上的效能表現來說當然是目前除了旗艦 GeForce RTX 5090 之外的首選囉!(畢竟價格也有落差)

專屬的FireStorm軟體

各家顯卡廠商基本上都有自己專屬的應用程式以便對各項設定做最佳化的調校,ZOTAC 專屬的 Fire Storm 應用軟體除了提供顯卡當前狀態顯示之外,也針對風扇、效能、燈效等方面提供便利的調控設定,UI 介面也是容易一眼清楚的查知,操控上也十分的直覺式。

從官方網站上下載軟體後,安裝完畢即可使用,主頁面的 STATUS 狀態頁可以看到顯卡當前的運作狀態,包括 GPU 頻率、記憶體頻率、電壓等,另外也有溫度顯示以及一旁的圖形表框可以查知。

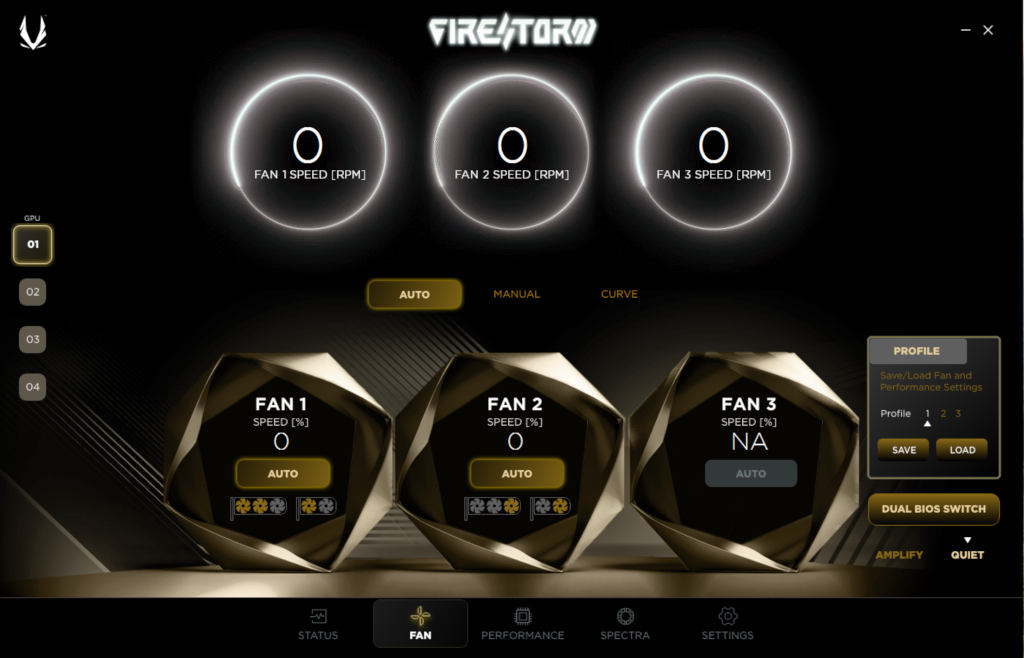

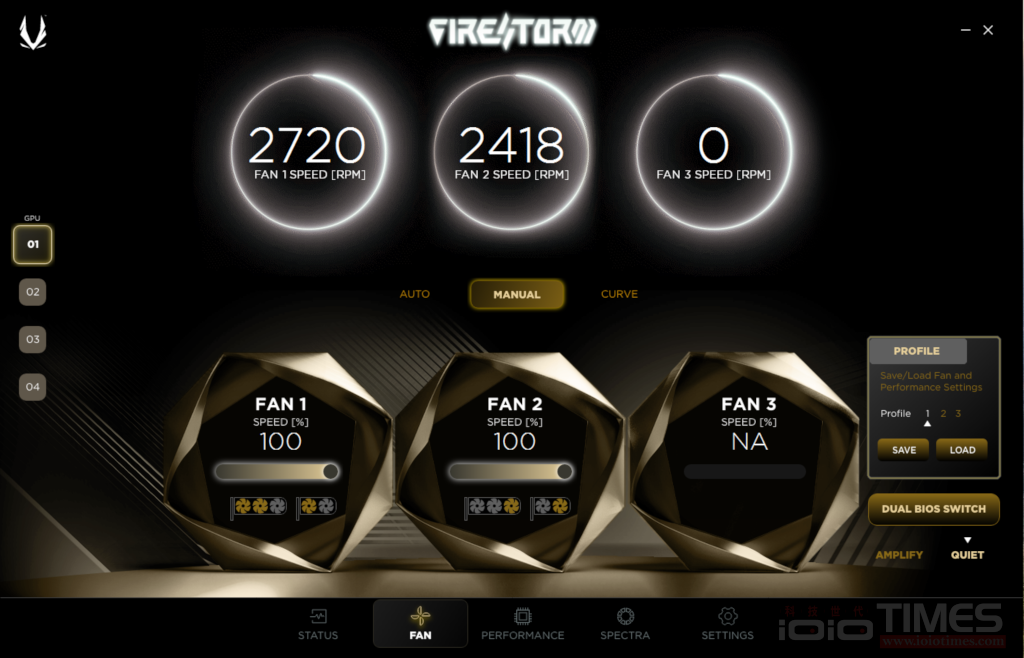

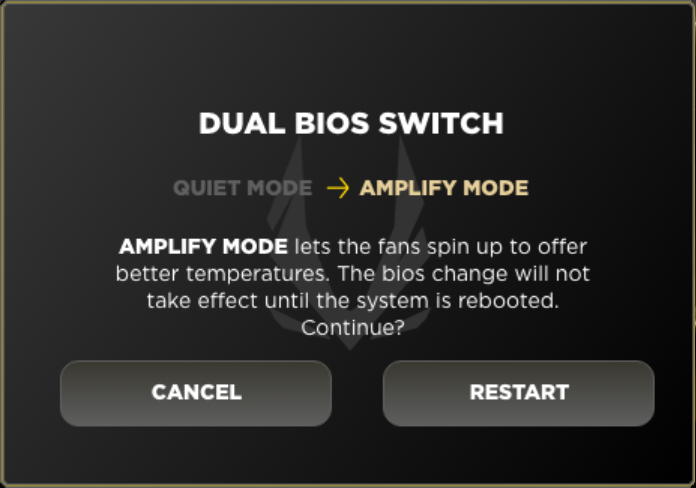

FAN 風扇選單則是提供了 3 種模式:Auto、Manual、Curve,預設自動模式下 Idle 會呈現 0 rpm 狀態 (風扇停轉),切換手動則是預設 30%,使用者可以手動提升到滿載 100% 的全速模式,可以看到轉速就會拉升至 2000 多 rpm,此頁面也提供 Dual BIOS 切換,右下角位置可以選擇 Quiet 或是 Amplify,一旦切換則需重新開機,要靜音或是效能就看使用需求囉!

Performance 性能選單則直接提供了 4 環顯示,相當直覺就能查知當前的運作情況,可調整頻率、電壓以及供電/溫度等項目,有 3 檔 Profile 可以儲存,想省麻煩的朋友就算要超頻也不用擔心,直接 OC Scanner 一鍵超頻就搞定。

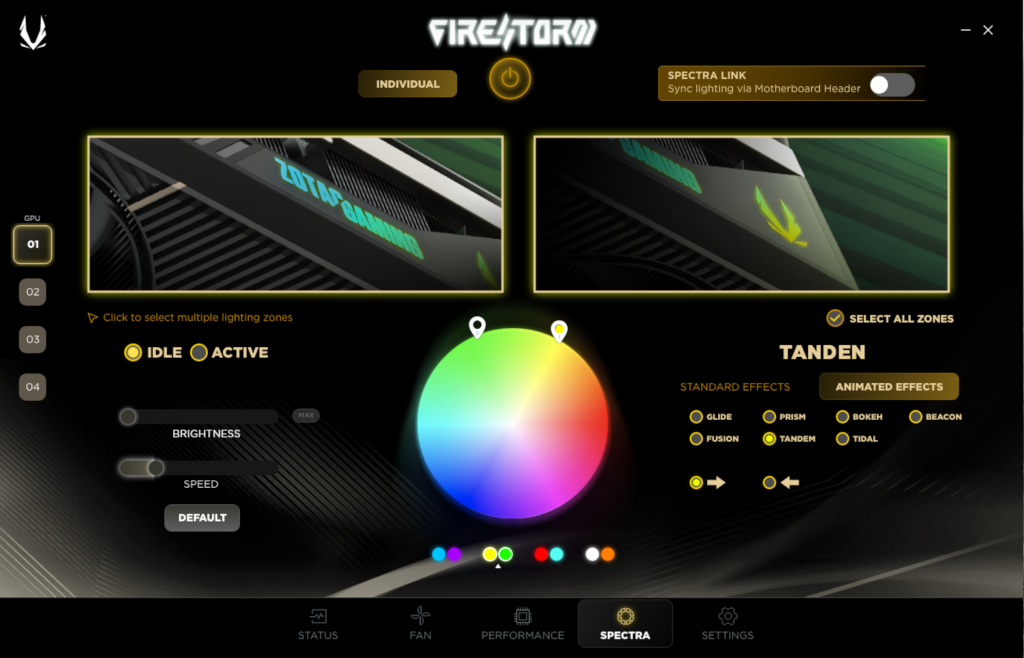

Spectra 選單則是關於燈效設定,想要無光害的話可以直接按下上方的電源標示就關閉 RGB 燈效,或是啟用主機板燈效同步 (右上),或是玩家直接自定義設定偏好都可以,基本上分為 2 區燈效顯示,透過光譜可以自行調整。

結語

總體來說,這次 NVIDIA 推出的 GeForce RTX 50 系列透過搭載新一代 Blackwell GPU 架構的突出性能表現在各方面上都較前代有顯著提升,面對越來越多的新遊戲大作登場,透過超強的 DLSS 4 支援就能體驗流暢的視覺與操作快感,面對高價的旗艦版本 GeForce RTX 5090 來說,或許價格落在次一階的 GeForce RTX 5080 會相對比較下的了手(哈)!

以這次入手的這款 ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID 版本來看,在兼具內斂的灰黑搭配金色系風格外貌下則是隱藏了強大的效能核心,提供使用者絕佳的遊戲性能以及各項 AI 運算的優異能力,再配上獨特的高效散熱設計,一卡就能滿足幾乎絕大多數的使用需求,算是美型、效能、散熱三者合一的絕佳選擇。