提到 be quiet! 大概就是源自德國血統的機殼與散熱器/水冷、電源供應器、風扇這幾大項,事實上從 2001年至今 20 多年來也已經推出相當多款高品質的產品供玩家選用,尤其是在靜音方面,誠如玩家常暱稱的 “閉嘴牌” 那樣,be quiet! 稱得上是玩家對選擇零組件時的靜音需求優先選擇,相信是無庸置疑的。

上次小編開箱了 Dark Base 701 White 白色款機殼,大家應該有看到裡面搭配的空冷散熱器吧!雖然萬 “白” 叢中一點 “黑” 讓各位不小心聚了焦 (笑),但基本上散熱效果可是一點都不打馬虎的強,這次就來試試入手的這款「Dark Rock Pro 5」吧。

be quiet! Dark Rock Pro 5開箱

在空冷散熱器這一塊領域,be quiet! 其實已經推出相當多款極受玩家青睞的版本,而面對處理器的兩大陣營紛紛推出新一代版本的情況下,更具強勁散熱性能的 Dark Rock Pro 5 也因此誕生,對於過往已經是 be quiet! 系列產品的玩家可以再升級新機或新組裝主機時考慮入手,至於其他尚未成為 be quiet! 粉絲的朋友,如果打算讓主機的處理器也能涼爽一下、那選用 Dark Rock Pro 5 相信應該也會很有感的。

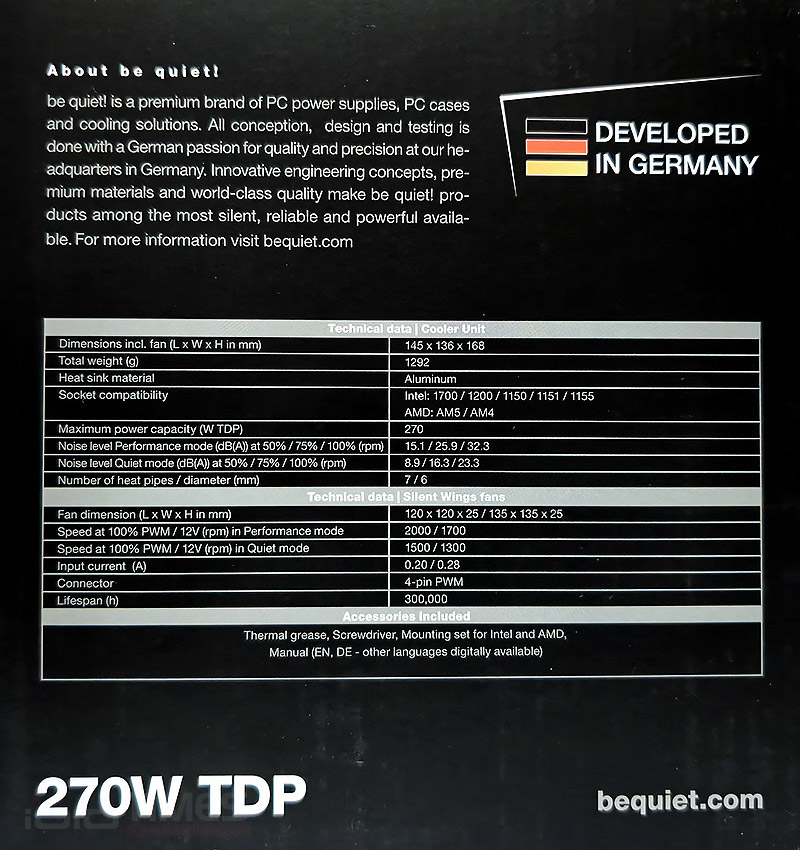

照舊,Dark Rock Pro 5 在包裝設計上採用的是一貫的黑色調風格,正面就是 Dark Rock Pro 5 的實體照,外盒背面有特別標示關於採用 7 根高效熱導管設計的特色以及具備 2 個超靜音的 Silent Wings PWM 風扇可提供完美散熱氣流等介紹,側面部分則是直接將細部規格列上供玩家直接查核對照,包括尺寸、重量、材質等,不過比較值得注意的是右上角的德國研發設計、左下角的 270W TDP 解熱能力。

一拆開包裝可以看到採用泡棉妥善固定下的散熱器本體,第一眼映入的就是 be quiet! Logo 啦!

取下旁邊的小附件盒後,就可以將整個 Dark Rock Pro 5 拿起來了,整個的體積尺寸不小,在開始正式安裝使用前請先將固定用的泡棉等填充物取下,這裡也可以看到大體上就是分成上蓋、中間的散熱風扇組與大本體這三大塊。

至於附件盒中則是提供了關於 Intel 與 AMD 陣營的各腳位固定支架與螺絲等,也有分成 2 袋避免弄錯搞混的情況,另外除了標配的使用手冊與散熱膏之外,額外的還提供了 1 支印有 be quiet! Logo 的信仰螺絲起子,省去玩家找起子的麻煩,當然也有信念的加持力!(笑

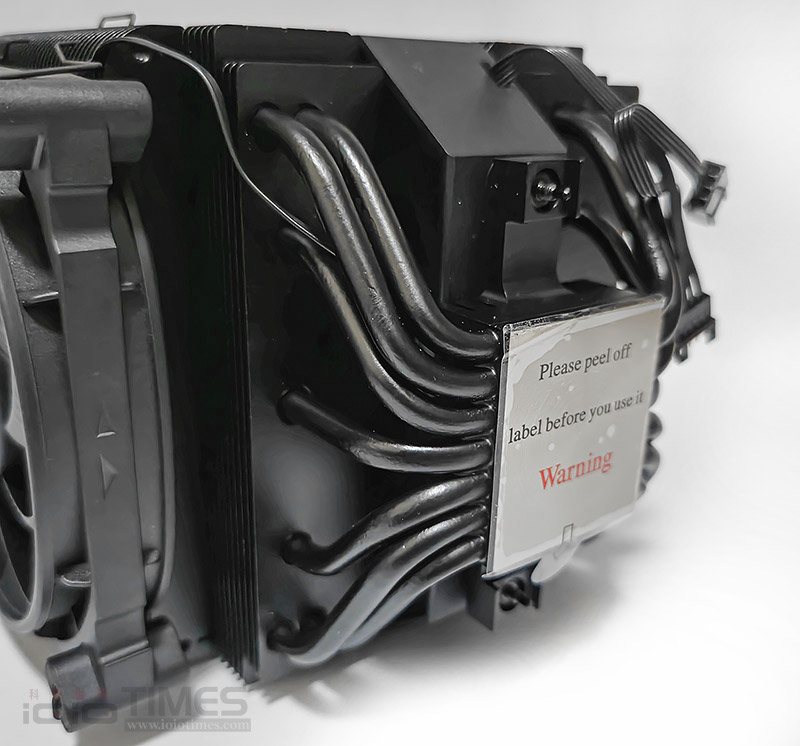

拿掉泡棉之後、將三區塊組合起來就是一個完整的 Dark Rock Pro 5 空冷散熱器了,由於設計了多達 7 根的高效熱導管與密集式的鋁質散熱鰭片、搭配雙風扇設計,所以尺寸上也來到了 145 x 136 x 168 mm,玩家如果要安裝在小機殼中、建議最好先確認一下空間高度是否可以容納,以一般中塔式機殼來說應該都是可以對應的。

風流走向則是透過外掛的 120 mm 風扇與中間的 135 mm 風扇來帶,如果受限空間或是無須解熱達最高、甚至想要具備 RGB 燈效,也可以自行卸下外背的 120 x 120 x 25 mm 這組 Silent Wings 散熱風扇、僅保留中間的 135 x 135 x 25 mm 這組即可,而整體黑化的十分到位,如果是對應在黑色主機中則是相當搭配,畢竟外觀上也有採用帶有陶瓷顆力的特殊塗層,除了有提升導熱性能外,也讓整體的質感顯得更加低調細膩。

從底部就可以更直接的數數看是不是有 7 根 6Φ 的熱導管啦,底部接觸面位置當然也有做保護,記得安裝前要撕下來啊!

看看鍍鎳底座的這個拋光,真的閃亮亮到直接鏡面了,相信在塗上散熱膏之後的貼合性會相當不錯,另外,官方有特別提及可相容液態金屬散熱膏 (液金),想要追求更高散熱性能的朋友如果手上剛好有、也可以拿來與這款 Dark Rock Pro 5 搭搭看。

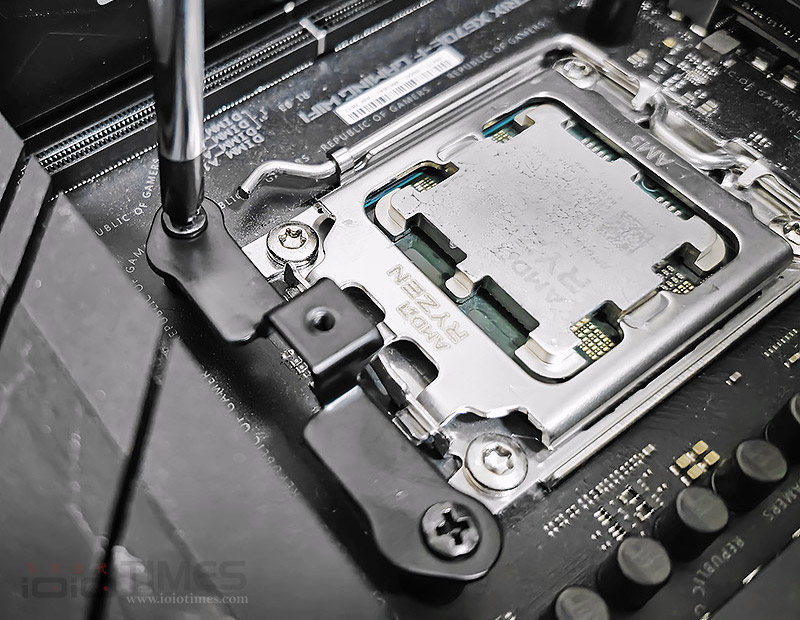

安裝方面其實以氣冷散熱器來說,這款 Drak Rock Pro 5 算是頗好安裝的一款了,基本上不論是 AMD 陣營或是 Intel 陣營,專屬支架是難免,畢竟各家的扣具都稍有差異,原則上在附件中的各規格扣具都有標示分類,其中常用的 Intel LGA1700 有特別打上應該是不會弄錯,將扣具先安裝好之後就可以把散熱器本體安裝上去了,當然要記得塗上散熱膏啊~

散熱器本體安裝基本上也只要幾個步驟就能搞定,安裝前記得先把中間的散熱風扇組取下 (整個上方位置往上提就可以),然後就可以看到藏在中間下方的 2 顆固定螺絲,對準 CPU 位置並與扣具連接鎖緊,然後將散熱風扇組裝回去、蓋上磁吸上蓋,完成。

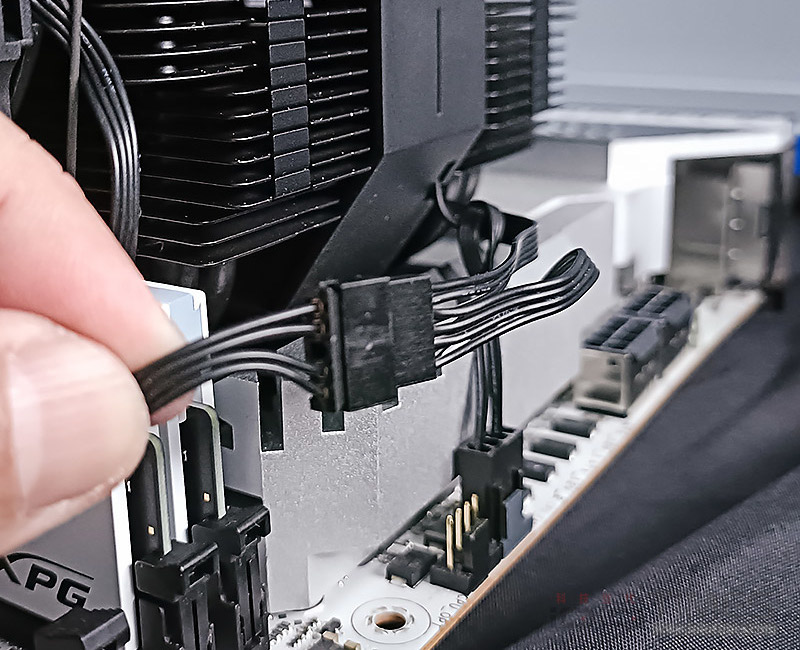

電源連接插座有額外一個與外掛散熱風扇連接的插槽,原則上可以將風扇串成一組 4-pin 插座直接插在主機板上的 CPU FAN 插槽上。

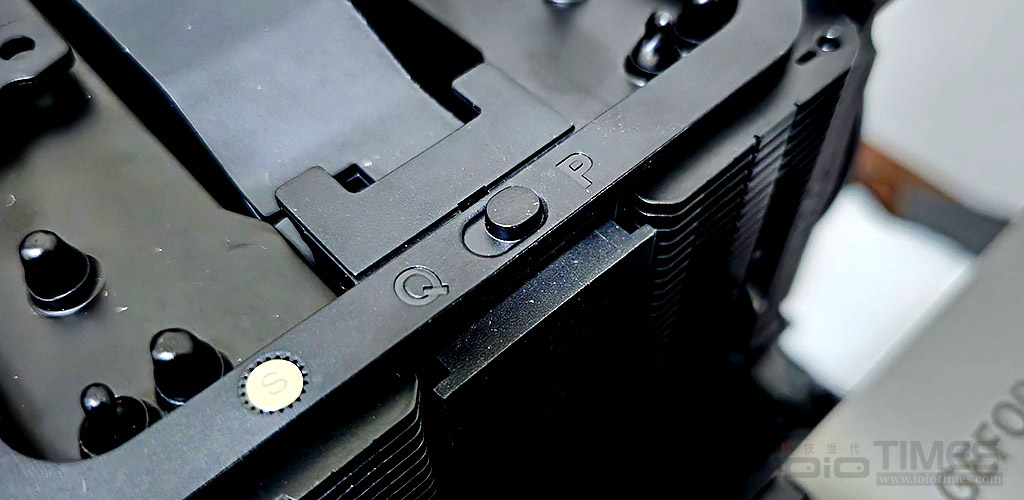

Dark Rock Pro 5 還有額外提供了 2 段式轉速控制的切換開關,畢竟「靜音」是 be quiet! 的設計理念,玩家如果需要性能較高可將開關切至 P (Performance) 模式、此時 2 顆風扇轉速會達到 2000/1500 rpm,如果設定成 Q (Quiet) 模式、轉速會降成 1700/1300 rpm,以小編實際測試的結果,就算採 P 模式也是算安靜,原則上也不輸裝水冷的情況。(通常水冷 3 顆風扇一轉、全速下也是蠻有感XD~)

至於一旁的銀色圓圈則是磁鐵,用來與上蓋貼合。(也順便把開關遮起來了,要切換的話就要把上蓋取下)

最後,提供一下官方規格資料做為參考:

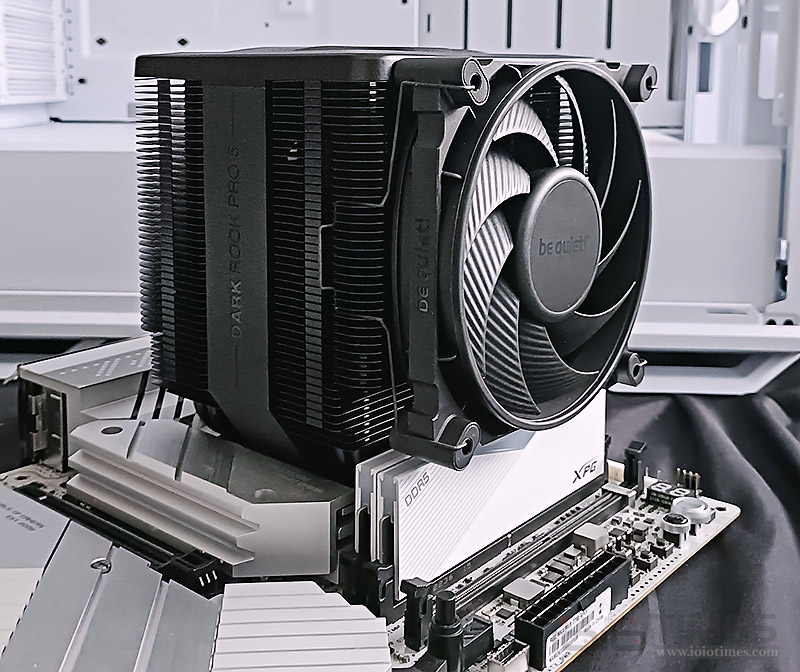

實際安裝的樣子,基本上差不多會把 CPU 插槽區域佔滿,但有做了機構上的規避,所以不用擔心記憶體安裝干涉或是與主機板上 Mosfet 散熱片衝突的情況,那就先來看一下 AMD 陣營的 AM5 平台實裝樣貌,搭配黑色主機板顯得氣勢十足。

Intel 平台也是OK,先前在搭配 Dark Base 701 White 時就有實裝過,解熱 Intel 第 14 代 Core i7-14700K 也是輕輕鬆鬆,就算下方採用的是尺寸較高的 RGB DDR5 記憶體也一樣不會干涉,再者,外掛的 120 mm 這顆風扇可以透過兩側的扣具輕鬆拆卸,就算機殼空間不太充裕的情況也不會難以插拔或安裝記憶體。

性能檢視

既然是空冷散熱器,通常會比較擔心能不能解的了高階處理器的熱,畢竟實際全速運作下動輒 200W 以上的 TDP,就算用上 360 mm 的 AIO 水冷都不一定壓得住,那空冷呢?可能連安靜度都先丟一邊了!

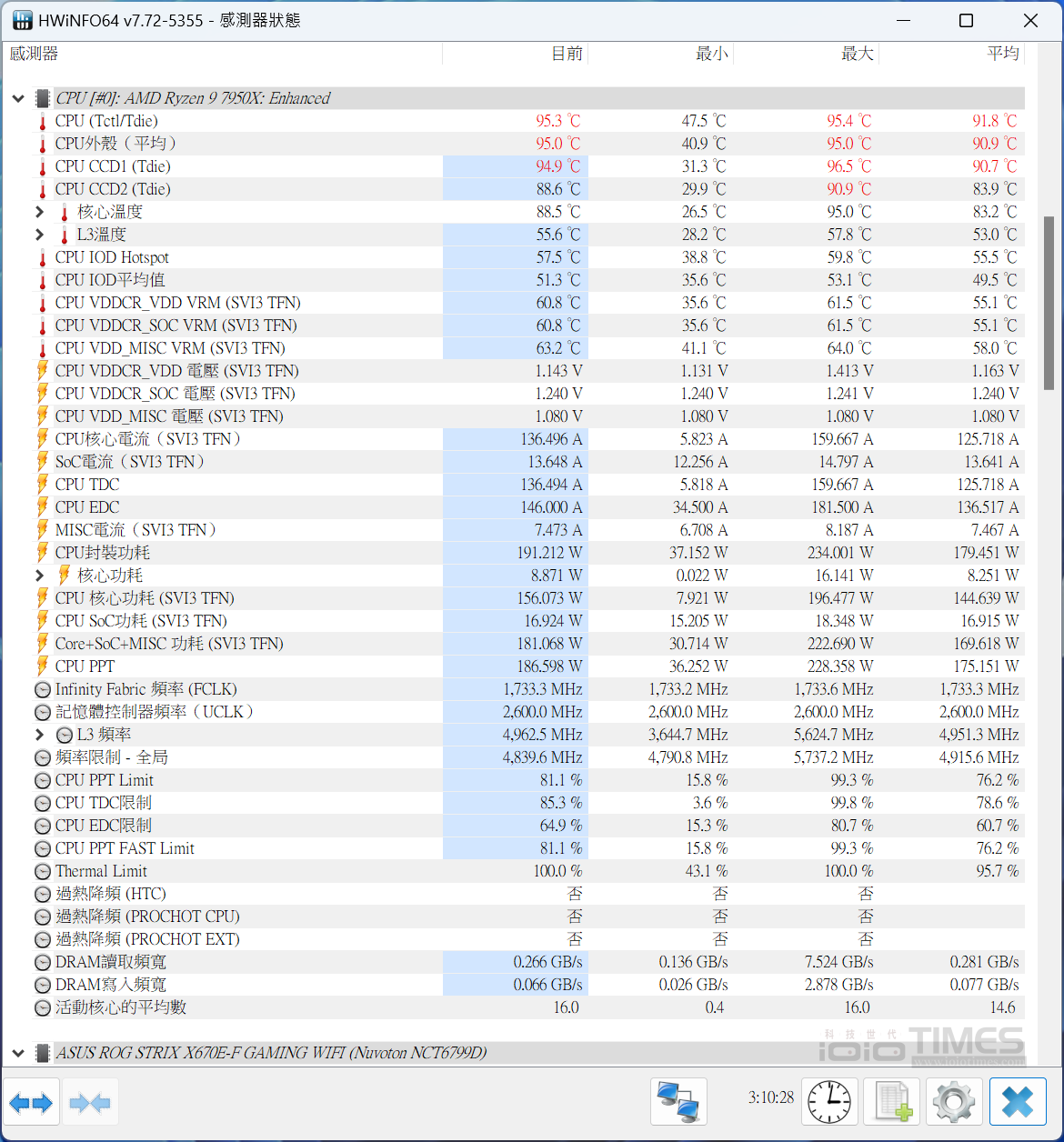

這一點在 be quiet! 的 Dark Rock Pro 5 上面倒是不用擔心,空冷表現的溫度壓制一點也不含糊,上次安裝機殼時就已經用上 Intel Core i7-14700K了,算是蠻涼爽的,這次就透過大火爐的 AMD Ryzen 9 7950X 來體現一下 Dark Rock Pro 5 的超強散熱能力,那就先透過 HWiNFO 來驗證一下使用的平台資訊。

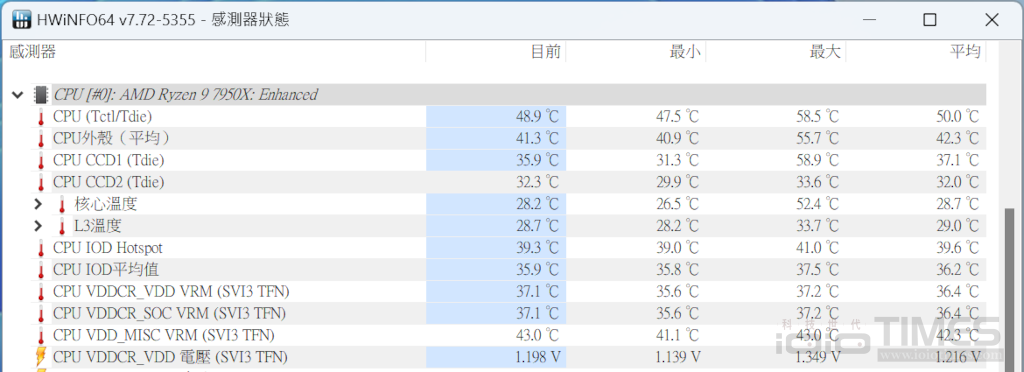

一開機就先從 HWiNFO 的溫度感測可以看到大致上是落在平均 50℃ 左右,基本上算是處於不燙的正常狀態,不過如果開始執行程式或其他工作上的操作,溫度就會往上拉至 60~65℃ 之間,全速時則會一舉衝上 90~95℃,但會維持在這個狀態,原則上水冷大概也是控制在這個區間,超過就算是壓不住了。

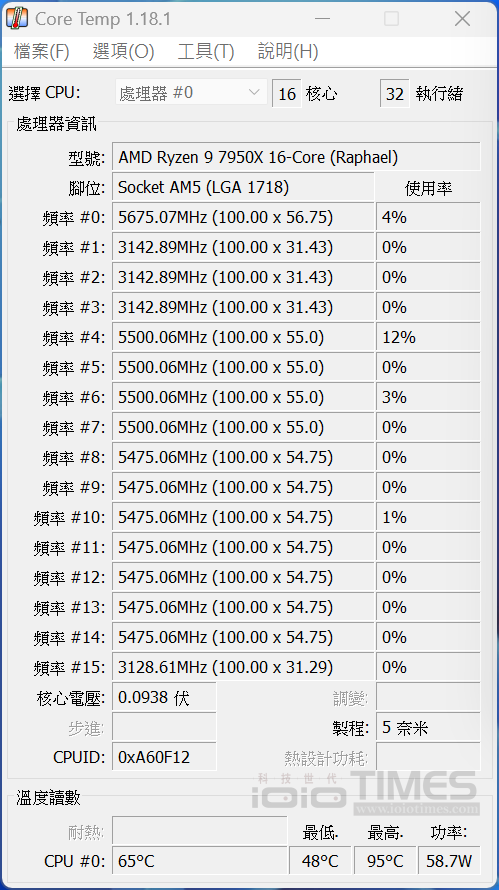

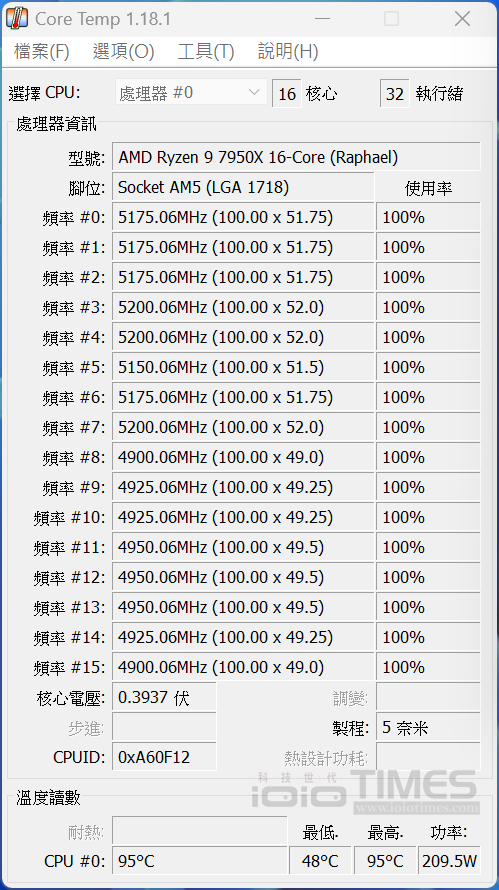

開啟 Core Temp 來監控一下狀態也可以看到一般工作模式大概會維持在 65℃ 左右,但若是開全速狀態,溫度則是會拉到 95℃,但也就維持在這個上限。

簡單透過開啟 Cinebench R23 來看一下單、多核心下的啟用後溫度變化,純粹只有開啟單核心的測試時,溫度基本上會維持在 60℃ 左右,但如果是執行多核心測試,溫度會快速的拉高至 93℃ 左右。

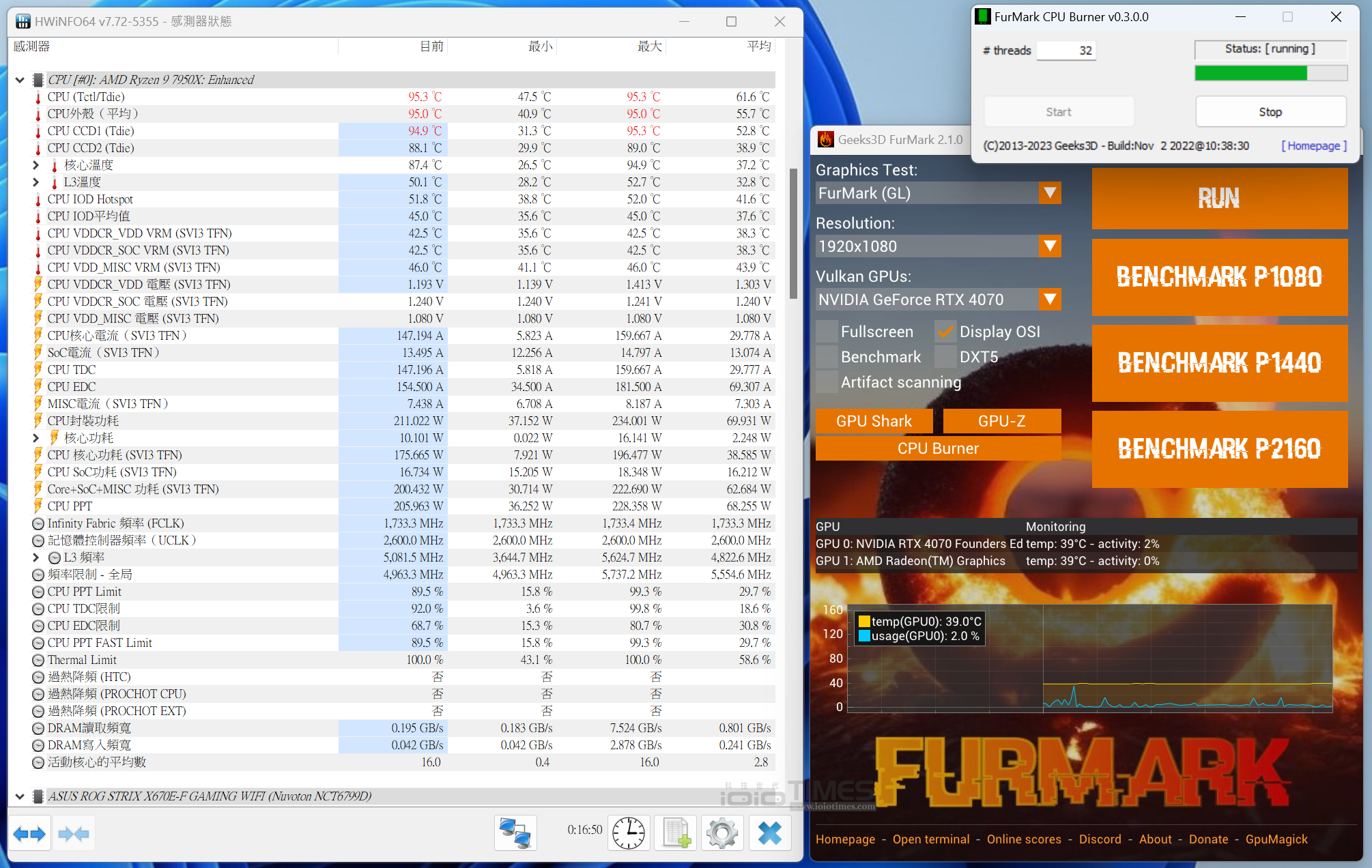

那就來長時間的壓力賽吧!開啟 FurMark 2 燒機試試,CPU Burner 啟動、Ryzen 9 7950X 的 32 核心也全速啟動運作,溫度直接就從一般模式的 65℃ 左右跳至 95℃ 了,不過主機仍是正常運作OK,先跑個 3 小時看看~

截圖的最下面可以看到跑了 3 小時 10 分鐘的溫度,基本上 Dark Rock Pro 5 是可以壓得住 Ryzen 9 7950X,全速 3 小時仍能穩穩地壓在 95℃ 左右算是相當不錯的表現,最主要的是,一點都不吵,超安靜地讓小編一度以為是否當機了(X),並沒有喔(O)!

穩穩工作沒問題,真的是俗話說的:惦惦吃三碗公,這種類型的,對於不喜歡安裝 AIO 水冷或是空間限制無法安裝水冷 (這種情況不少) 的朋友來說,真的是一種可以完美解決散熱的方式,尤其是喜歡安靜的創作者們,相信 Dark Rock Pro 5 會提供相當大的幫助。

結語

對於有內附散熱器的處理器版本來說,通常玩家也都懶得再自行購買單獨的散熱器,不過,這會面臨到可能 CPU 其實有降頻在跑而不曉得,但若是想追求高性能那肯定是入手高階處理器,通常建議選擇大概都會是水冷,尤其是目前的 AIO 水冷選擇也相當多,要輕鬆入手一款也不是難事,但要能完美對應、壓制得住高頻全速運作就…不一定囉!重點是,價格也不便宜,高階 AIO 水冷也是動輒好幾千新台幣起跳,機殼空間也得能放得進去才行,如果改成換上 Dark Rock Pro 5 的話就通通解決了,要價也沒有水冷高,安裝方便且靜音性超強,獨特的雙模式轉速控制可依據需求調整,7 根熱導管與鍍鎳底座的完美協調,就算不裝水冷也能有絕佳的散熱性能展現。