從農曆過年前開始的這一連串 GeForce RTX 50 系列終於也走到眾多玩家十分期待的 GeForce RTX 5070 正式發布,特別是定價落在主流中階的 549 美元對於許多玩家來說是比較能負擔的價位,相比 GeForce RTX 5070 Ti 來說有著 200 美元的價差,以國內售價來看,前者落在最低價 26,990 元起、後者則是 19,990 元起,總是比兩位大哥 GeForce RTX 5090/5080 要便宜很多很多…,而且按照老黃之前在發布會上說的,透過 DLSS 4 的啟動,在遊戲面的表現上可以達到媲美前代 GeForce RTX 4090 的等級,這就十分令人感到心動!

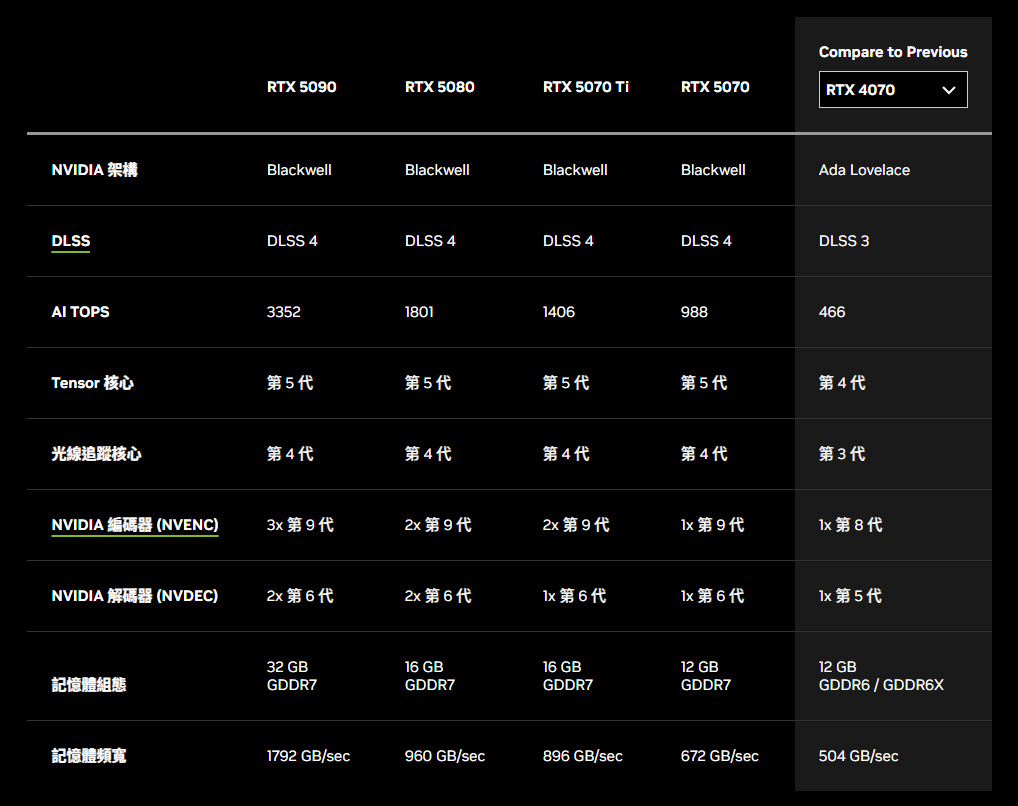

新登場的 GeForce RTX 5070 同樣隸屬於 GeForce RTX 50 系列中的一員,當然也是採用最新一代 Blackwell 核心架構設計,透過第五代 Tensor 核心以及第四代光線追蹤核心及新型串流多處理器等特色,建立遊戲玩家與創作者的超強平台,相比前代的 GeForce RTX 4070 來說,GeForce RTX 5070 除了具備最新的 DLSS 4 技術外,在核心 CUDA 數從 5888 增加至 6144、ROPs 也從 64 增加至 80、在 AI TOPS 上面也提供了超過 1 倍以上的增進 (從 466 提升至 988),NVIDIA Encoder (NVENC) 也進化至第 9 代、Decoder (NVDEC) 也進化至第 6 代,不過記憶體容量仍維持一貫的 12GB,細項規格從下表就可以清楚得知各版本差異。

官方也針對效能方面的對比有做了簡單對照圖表可供參考,對比前代 RTX 4070 可以看到直接就是大幅度的提升 (透過開啟 DLSS 4 的支援以及 1440p 解析度的極致設定),相信對玩家在體驗遊戲上會相當有感。

現在,549 美元的新一代中階主流版本 GeForce RTX 5070 正式登場了~

NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition開箱

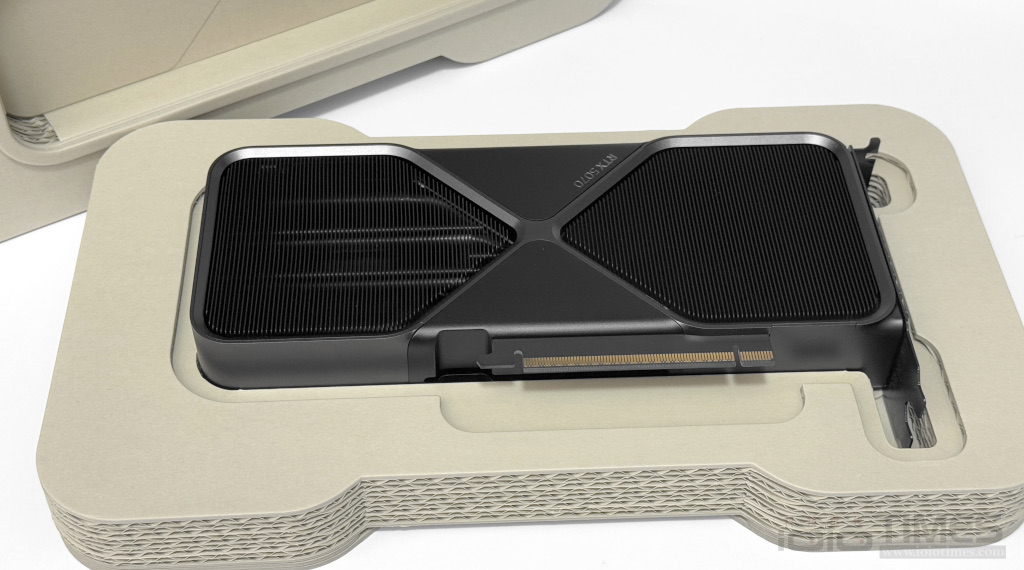

Founders Edition (FE) 版本基本上大都採用環保材質的包裝設計外箱,不同於 GeForce RTX 5070 Ti 沒有 FE 版本,GeForce RTX 5070 則是維持有 FE 版本,外觀上與之前開箱的 GeForce RTX 5090 FE 類似,不過重量上輕了一些,尺寸也略小了一些。

儀式感很重要,撕開側邊的封條後可以看到同樣的這一行字 “Inspired by Gamers. Enhanced by AI. Built by NVIDIA.”,接著一樣是向上掀開外箱。

映入眼中的是與前 2 款 FE 相同的內盒設計,直接看到內盒上凹印的 GEFORCE RTX 5070 字樣,外箱內底下一樣有附件小盒,裡面除了快速啟動指南外,就是 12V-2×6 轉 2x 8-pin 的連接線材。

這次在 GeForce RTX 50 系列的 Founders Edition 上採用的包裝都是同一模式的設計概念,與顯示卡的雙風扇設計元素有相符的風格,一樣將 2 個 〈〉的固定紙板拉開後,就能打開包裝上蓋看到底下的顯示卡本體。

躺好躺滿的 GeForce RTX 5070 Founders Edition 本體。(背面)

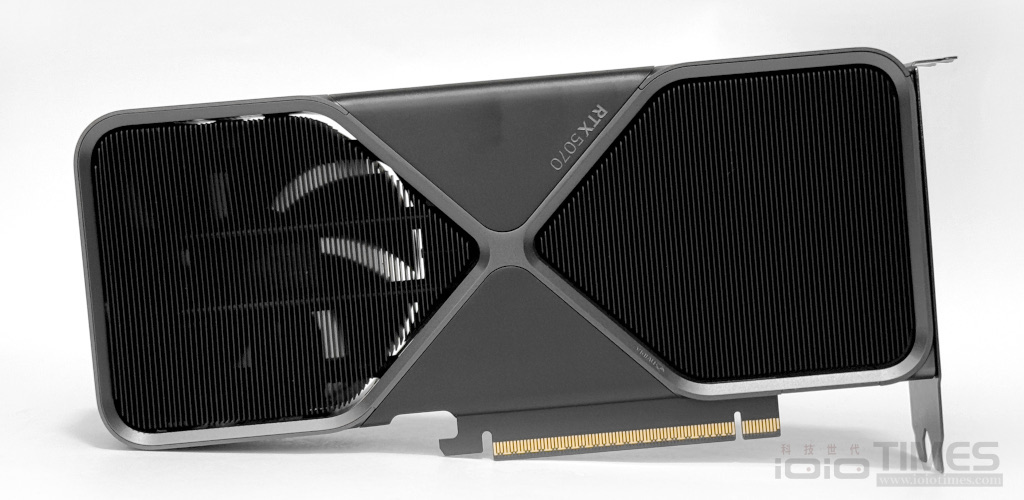

同樣採用雙風扇設計的風格、Double Flow Through 雙風流散熱模式,中間則是同樣的 X 交叉設計,至於 RTX 5070 的型號標示則同樣是位於正面 X Line 的左下位置以及背面的右上位置 (對稱感?),整體感覺就是比大哥大 RTX 5090 Foundes Edition 小一圈的樣貌。

背面一樣是格柵式的散熱片設計。

底部設計一覽。

頂端設計一覽。

斜角風貌一覽,基本上也是維持 2 Slots 厚度,配上 242 x 112 mm 的卡身長度,對於安裝在較小機殼中應該是都很OK。

後端設計採封閉式,同樣也是具備 PCIe 5.0 介面。

12V-2×6 電源接頭的設計模式與 GeForce RTX 5090/5080 FE 創始版的模式相同,斜插進去即可,插拔上也還OK!

輸出的 I/O 埠也是提供了 3 組 DisplayPort 2.1b 以及 1 組的 HDMI 2.1b 插孔供玩家使用,最大可支援至 8K@165Hz 以及 4 組螢幕。

性能實測

至於效能方面,當然就是透過實測來驗證一下,本次搭配的平台列表如下:

處理器:Intel Core Ultra 9 285K

主機板:ASUS ROG Strix Z890-F Gaming WiFi

SSD:Samsung 980 Pro Gen 4×4 M.2 1TB

DRAM:XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 16GBx2 CL28

Cooler:be quiet! Dark Rock 5 Pro 塔扇

電源供應器:Seasonic Focus ATX3 GX-1000 1000W

作業系統:Winodws 11 Pro 24H2

VGA Driver:NVIDIA GeForce GameReady v572.50

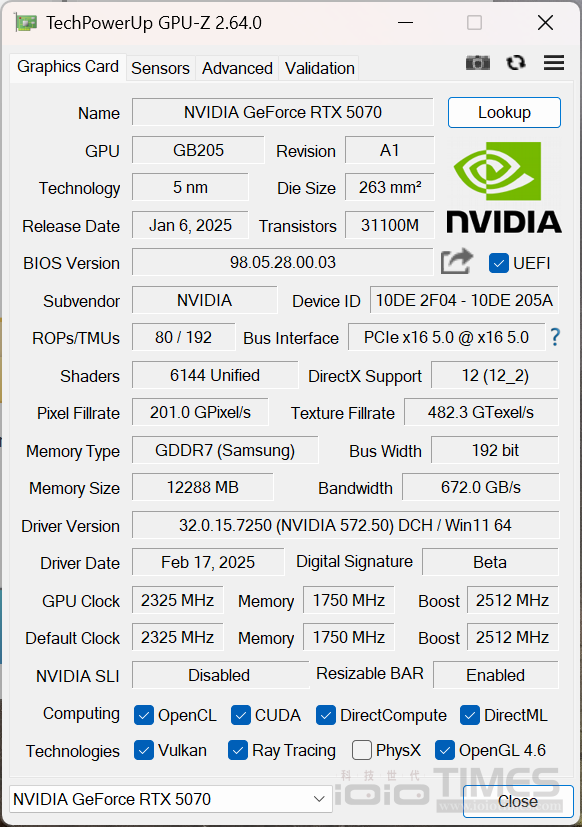

Driver 採用的是官方提供的 v572.50,後續正式發布後會有更新的版本,玩家入手後建議上官網下載最新版本使用,GPU-Z 的偵測在 v2.64 上面已經可以正確辨識,基本資訊如下,具備 80 ROPs、6144 Shaders,採用 GDDR7 記憶體與 12GB 容量,GPU 頻率為 2325MHz、Boost 則是 2512MHz。

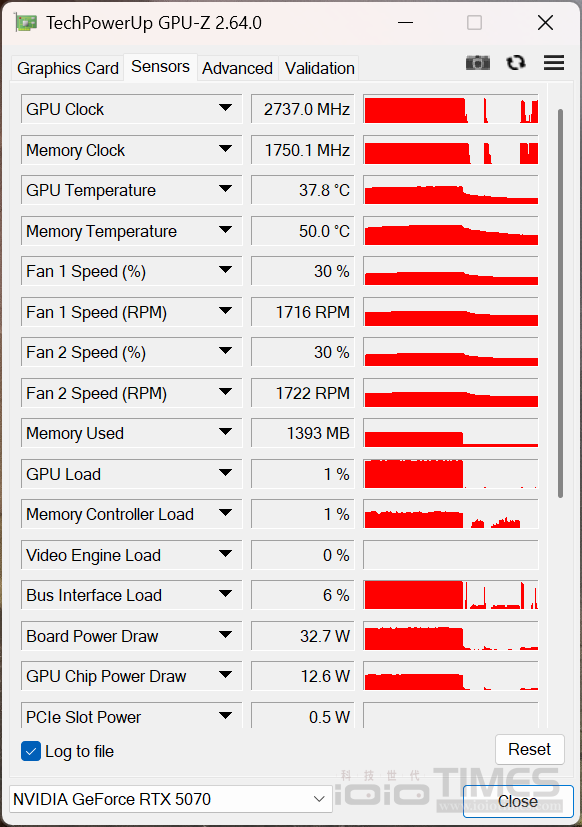

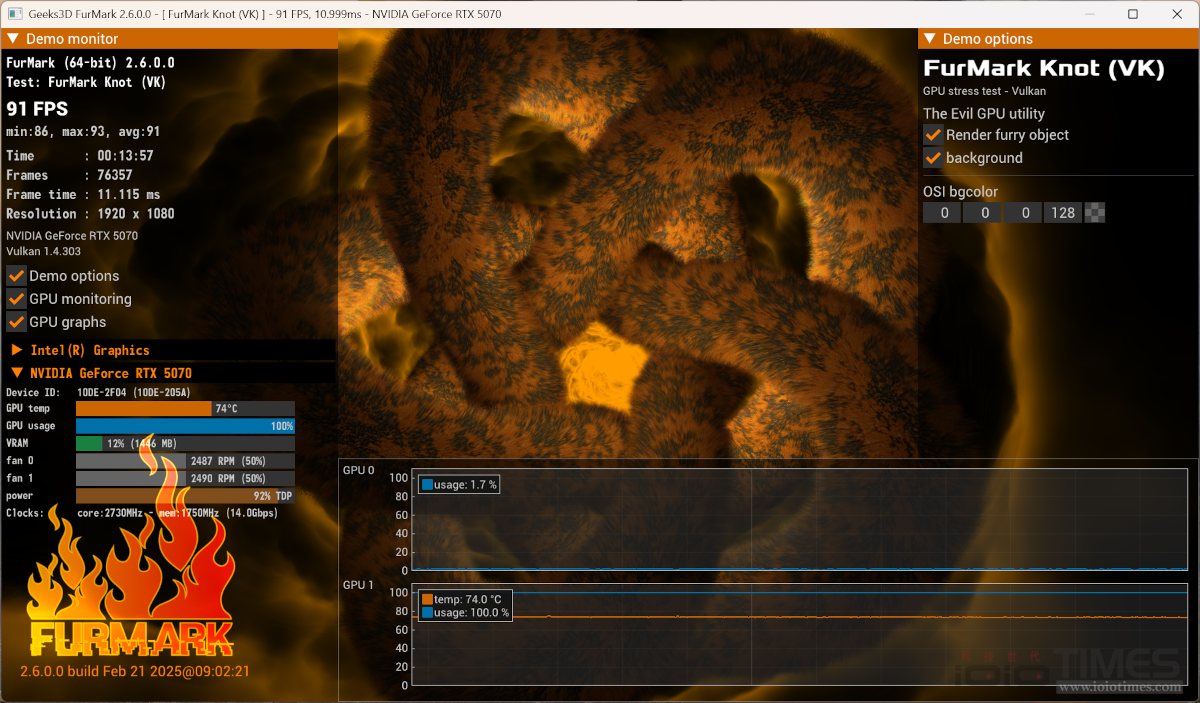

溫度方面,高低大概落在一班模式下 40 度 C 左右,測試狀態會拉高至 50 多度 C,如果從 FurMark 中開全速來跑的話,大概會拉高至 70 度 C 左右,基本上應該都還算OK!

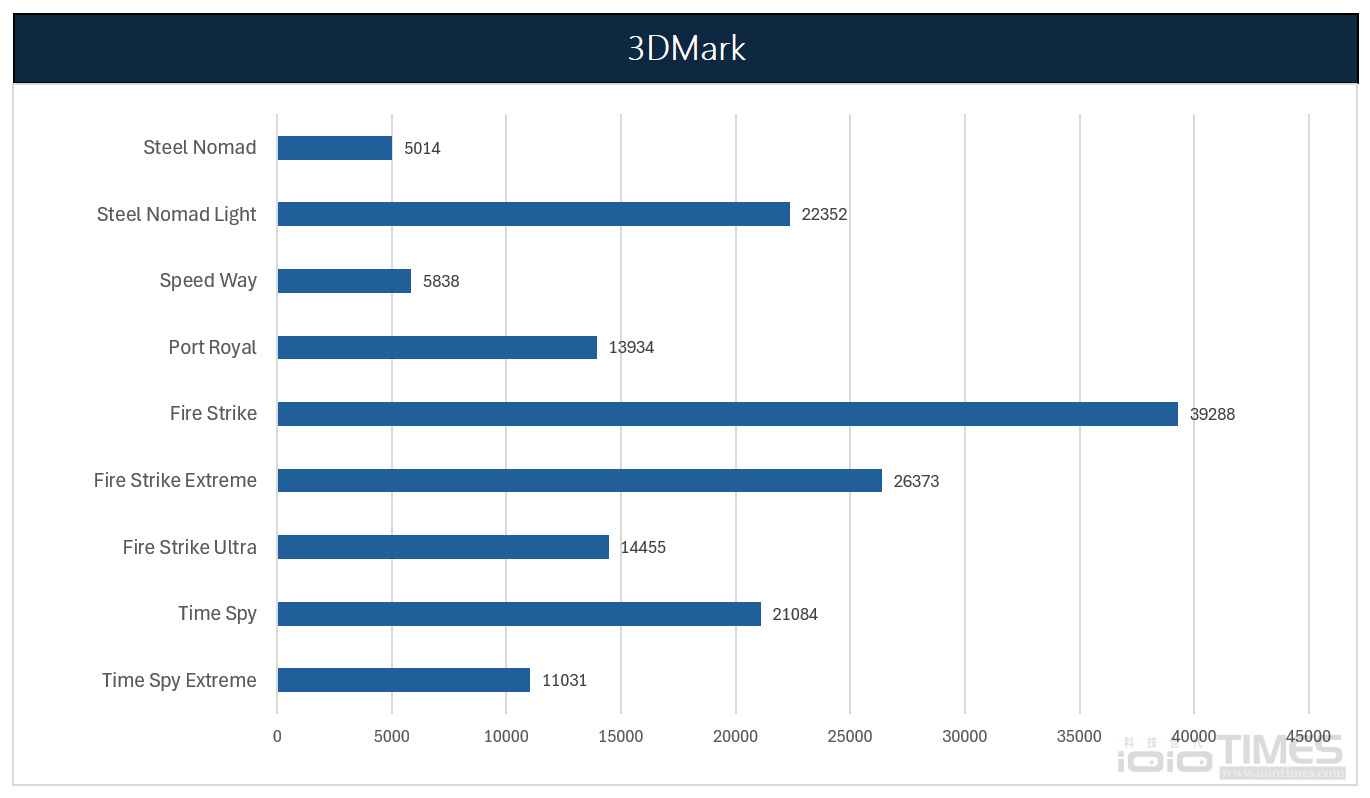

先來看常規的 3DMark 項目,Speed Way 獲得 5838 分、Steel Nomad 獲得 5014 分,光追的 Port Royal 獲得 13934 分,Time Spy 與 Fire Strike 則是分別獲得 21084、39288 分,相比前代同階的 RTX 4070 FE 來說算是小有增長,也仍高過 RTX 4070 Super/Ti 這兩款一樣是 4070 這系列的效能,不過,比起貴 200 美元的小哥 RTX 5070 Ti 來說就略為遜色些,大致有 20% 左右的效能差異。

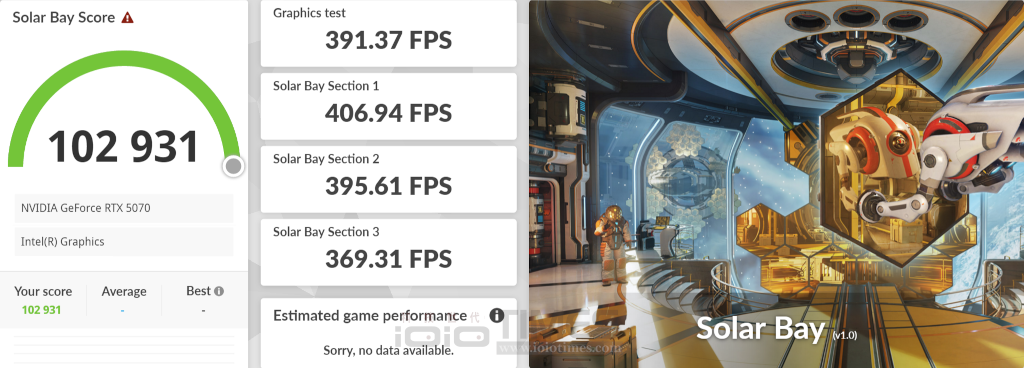

Solar Bay 的項目中則是獲得 102931 的總分,Graphics test 獲得 391.37 FPS,其他 3 個 Section 則是分別有 406.94、395.61 以及 369.31 FPS 的成績,相比 RTX 5070 Ti 的表現大概落差在 100 FPS 左右,大體也是 20% 的差距。

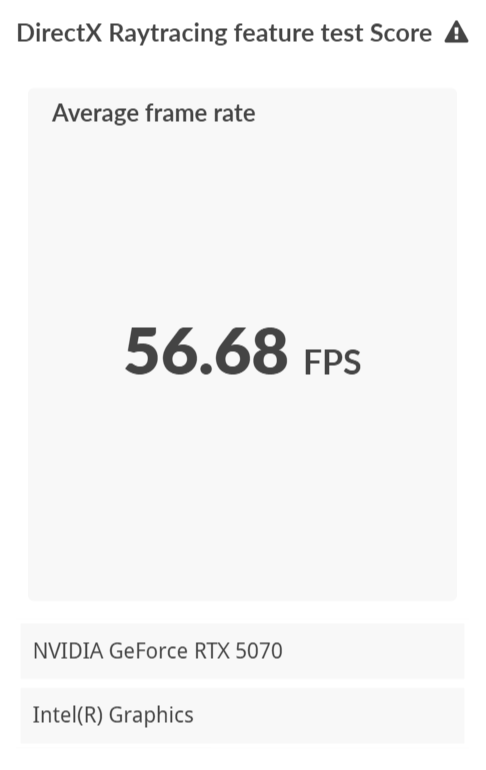

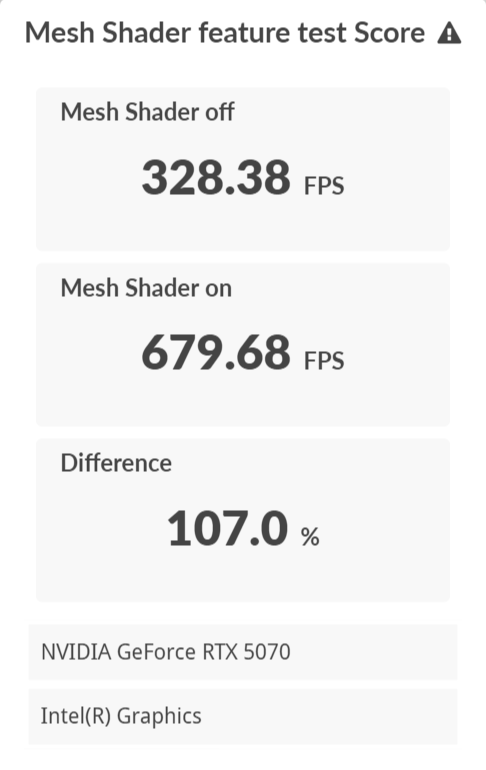

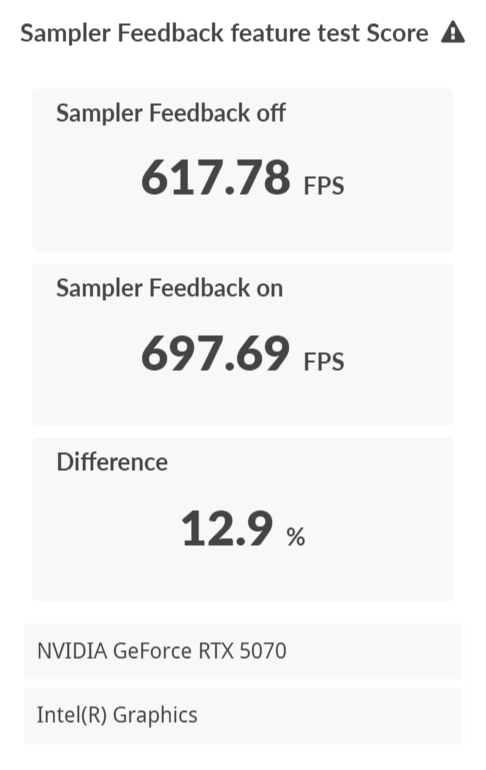

3 項 feature test 的得分狀況,DirectX Raytracing 獲得平均 56.68 FPS,Mesh Shader 獲得開啟後 679.68 FPS,至於 Sampler Feedback 則是開啟後獲得 697.69 FPS。

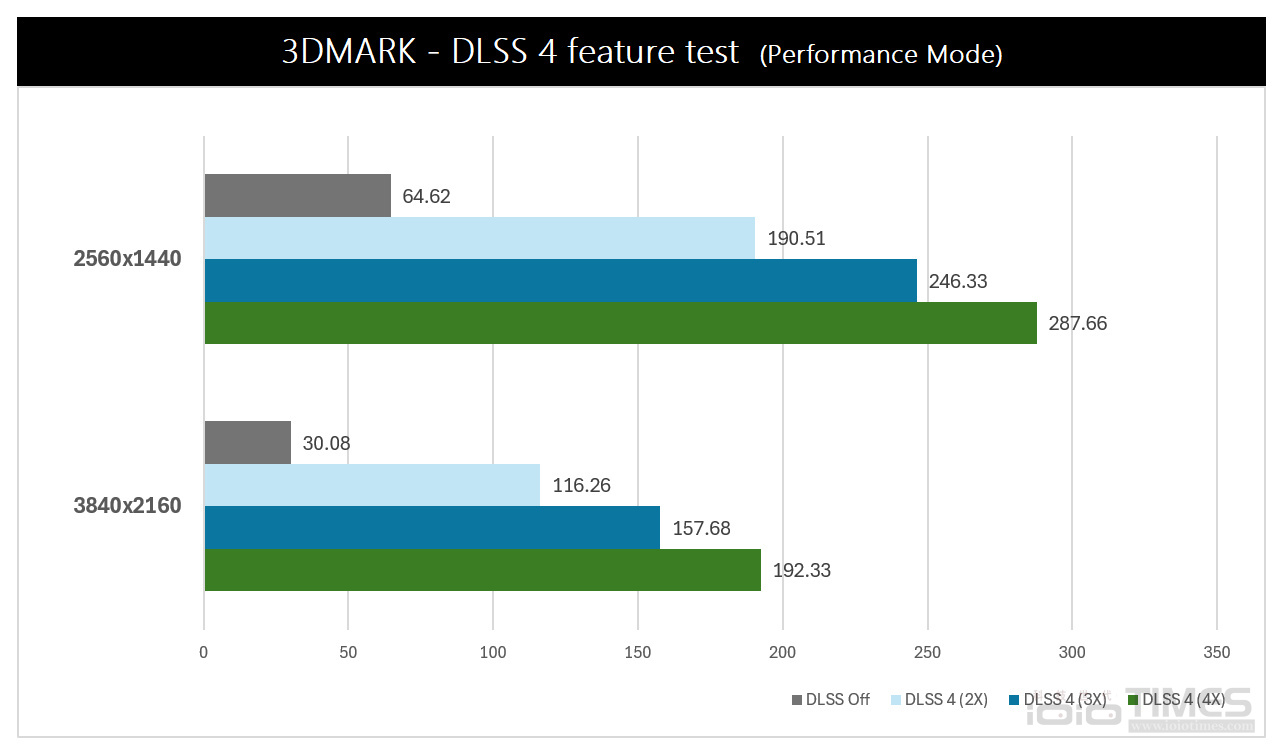

在 3DMark DLSS 4 的測試項目上,預設 Performance 模式下的 2560 x1440 與 3840×2160 解析度測試成績分別從下表可以得知,原生模式恐怕都不是相當OK,一旦開啟 DLSS 4 就能提升相當大的差異,4K 下開啟 4X 可以達到 192.33 FPS、2K 下的 4X 則是可以達到 287.66 FPS,在遊戲上的流暢度大幅提升。

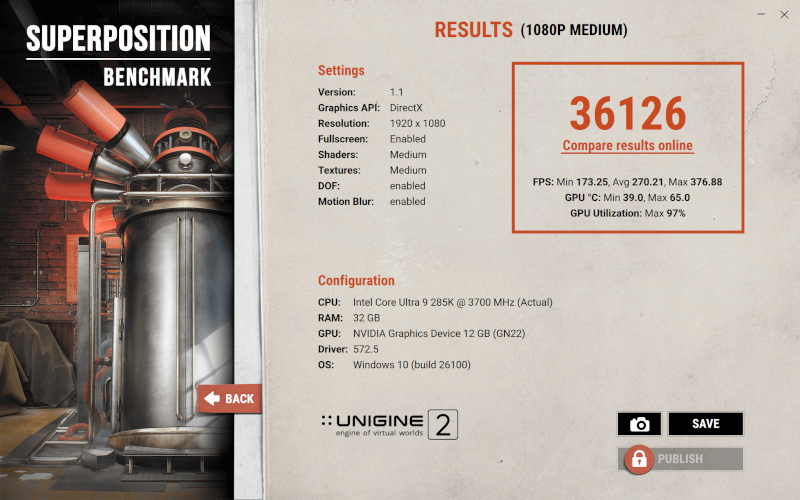

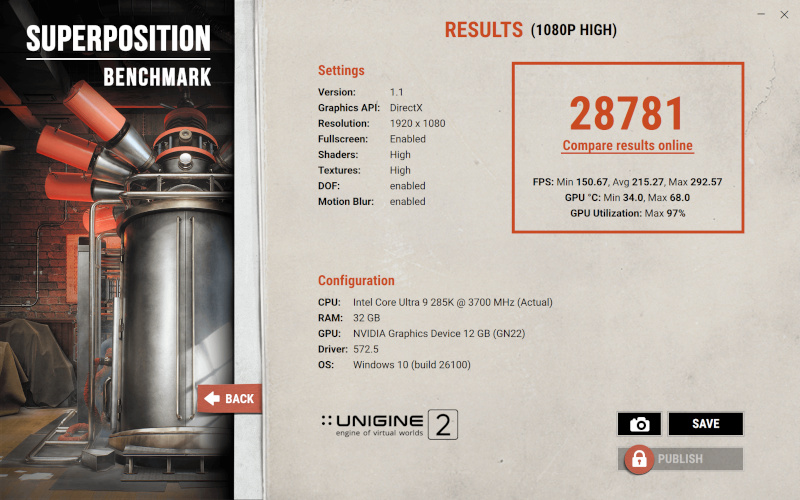

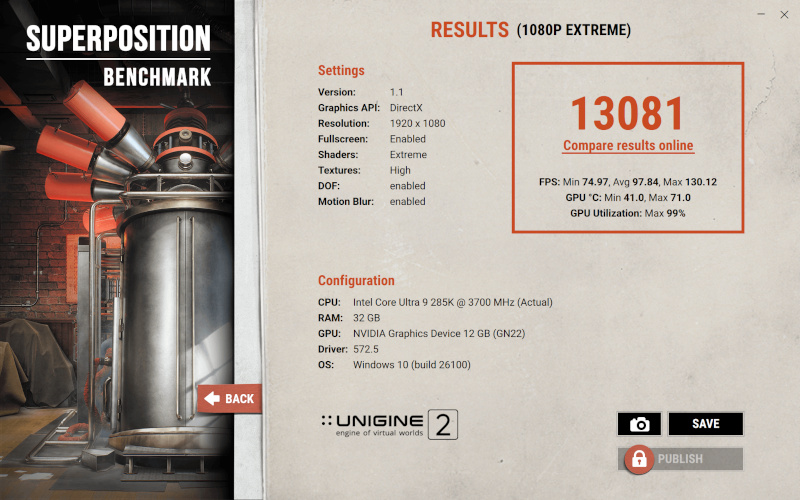

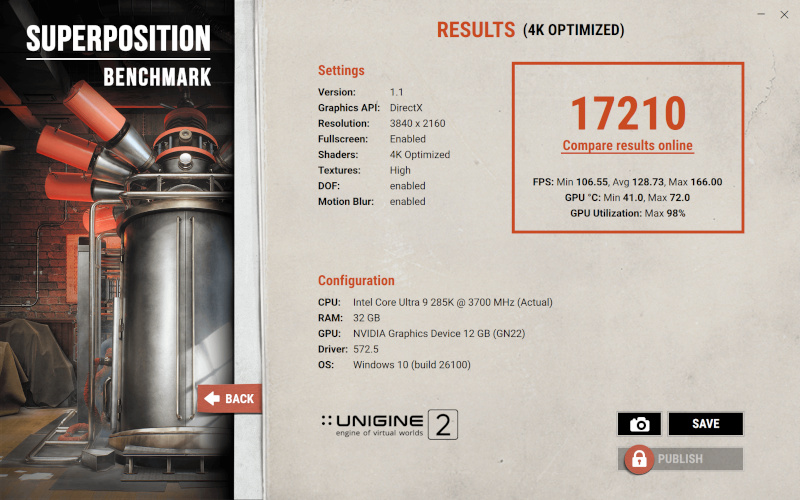

基礎版的 Superposition Benchmark 測試則同樣維持高效能表現,1080p Medium 獲得 36126 分以及平均 270.21 FPS 的表現,4K Optimized 模式下也能有 17210 分與平均 128.73 FPS 的流暢表現,基本上一般遊戲對於 RTX 5070 來說沒有難度。

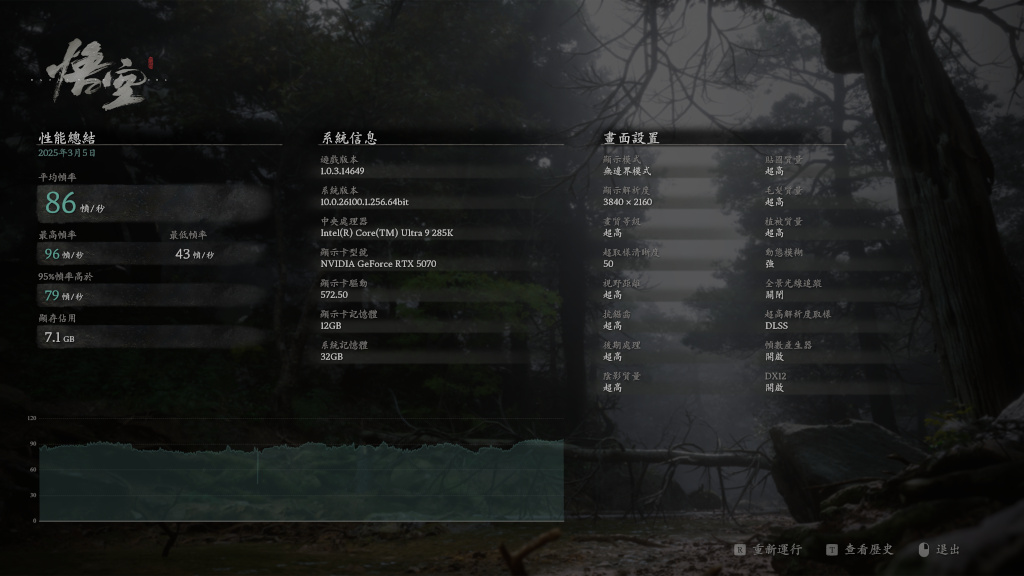

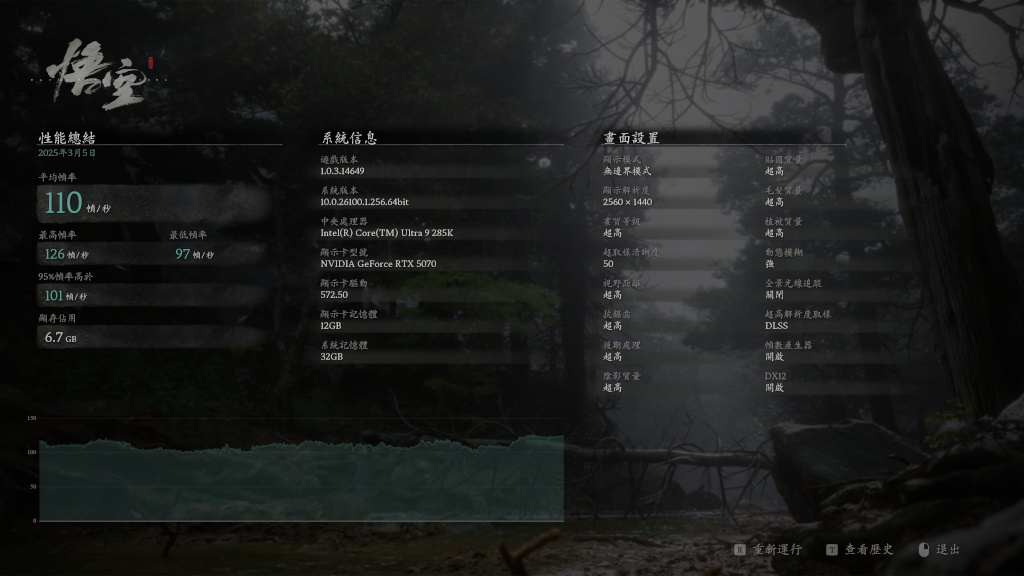

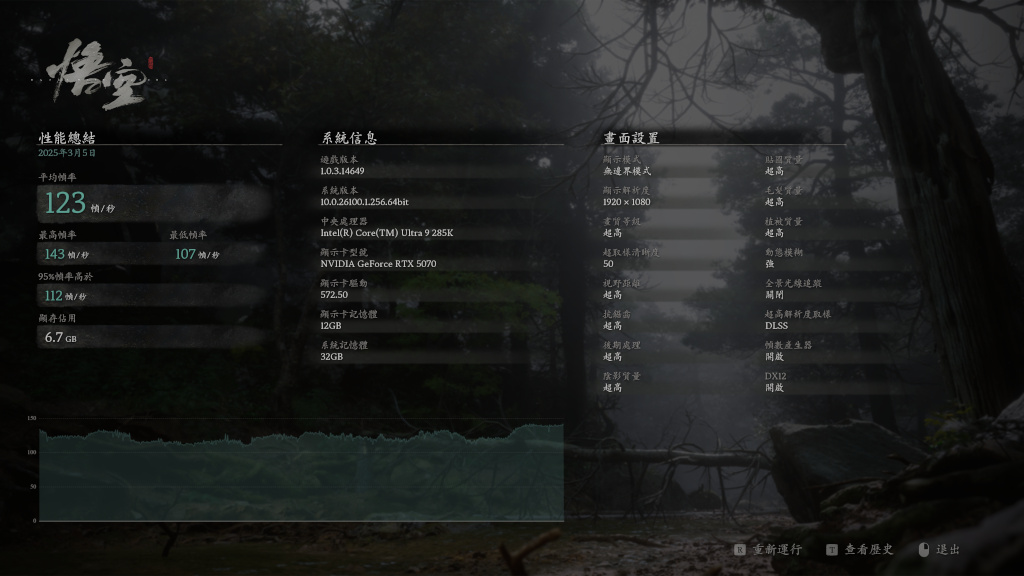

至於《黑神話:悟空》這類的遊戲,在 “超高” 畫質設定下、關閉光追以及超取樣一律設定為 50 的情況下,3 種解析度的平均幀率也各自為 86 (4K)、110 (1440p)、123 (1080p),4K 下算是還好,1440p 與 1080p 的表現就比較流暢些,不過如果想要畫質更佳、超取樣向上調升的話,FPS 會略微往下降,RTX 5070 算是堪用而已,不過畢竟定位在主流中階,對於 1440p 的解析度下表現流暢就算已經有達到標準了。

《魔物獵人 荒野》的表現在關閉光追模式/開啟畫格生成模式下,3 種解析度的測試成績分別為 16673分/97.29 FPS (4K)、22269分/130.31 FPS (1440p)、25238分/147.87 FPS (1080p),相比 RTX 5070 Ti 算是略低一些些,但差異不大,基本在 10 FPS 內,都還算流暢運作。

如果開啟光追 (設定為”高”),整體的成績有略降一些些,但其實也是落差在幾張 FPS 而已,以 1440p 的對比也在 7 FPS 內、同樣有達到 123.41 FPS,仍是十分流暢的體驗。

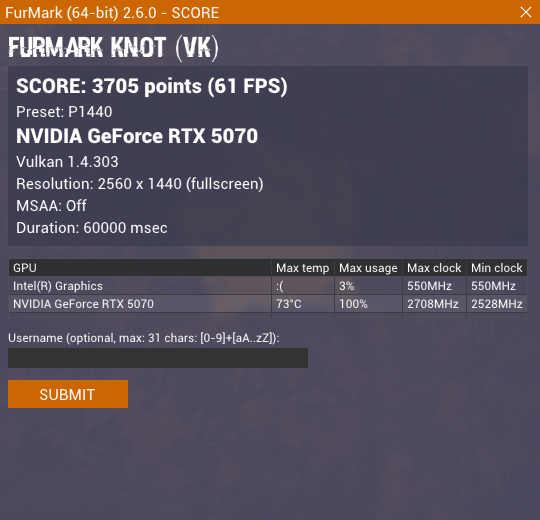

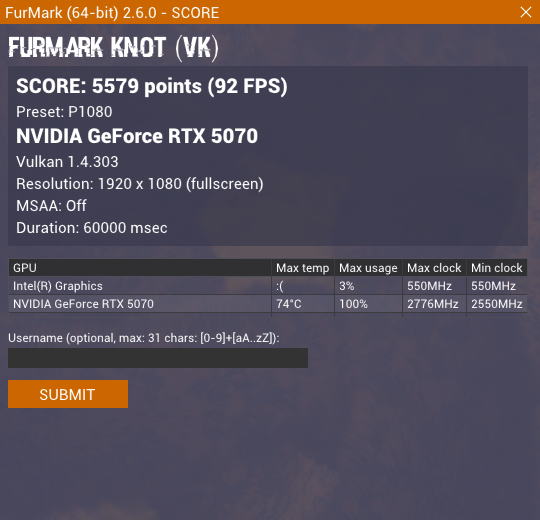

至於在 FurMark 2 的測試上,除了燒機看看全速下的 GPU 溫度狀況外,也順便看一下在 Knot (VK) 項目的 Benchmark 下有怎樣的幀數表現。

3 種解析度下的成績分別為 27、61、92 FPS,看來以 RTX 5070 的實力在 1440p 下的狀況也僅是達到 61 FPS 的及格線,1080p下的 92 FPS 就算是有達標,另外在全速約 14 分鐘的持續狀態下,GPU 溫度維持在最高約 74 度 C 左右,也算OK啦!

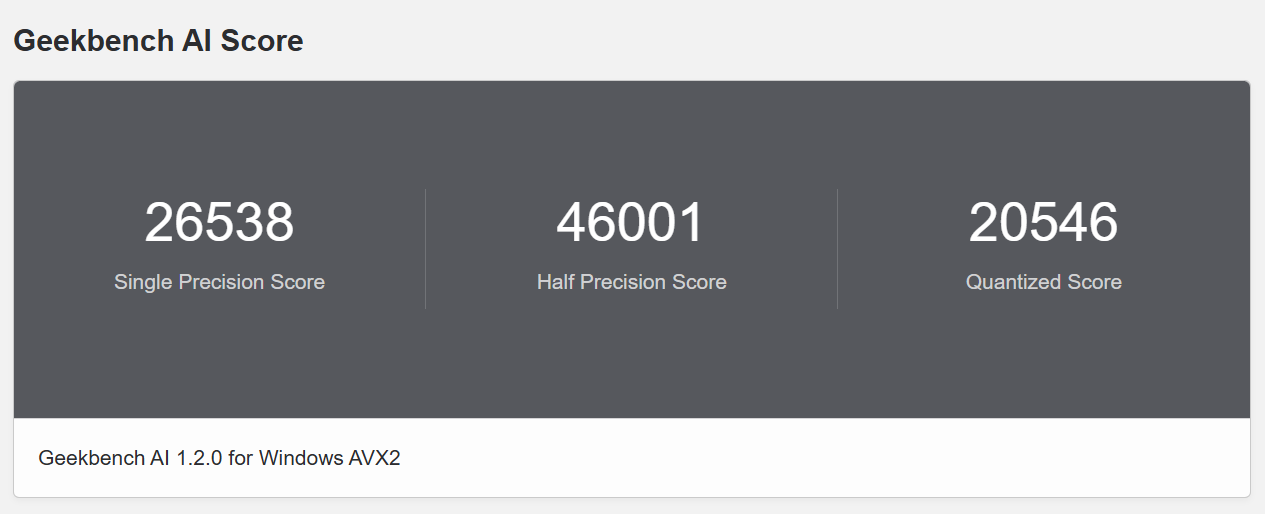

最後來看一下在 AI 方面的表現,GeForce RTX 5070 FE 在 Geekbench AI 的 ONNX DirectML 項目中獲得 26538 (Single Precision)、46001 (Half Precision)、20546 (Quantized) 的成績,大體上對照之前測試過的 RTX 5070 Ti 來看,數據落差約在 10% 上下。

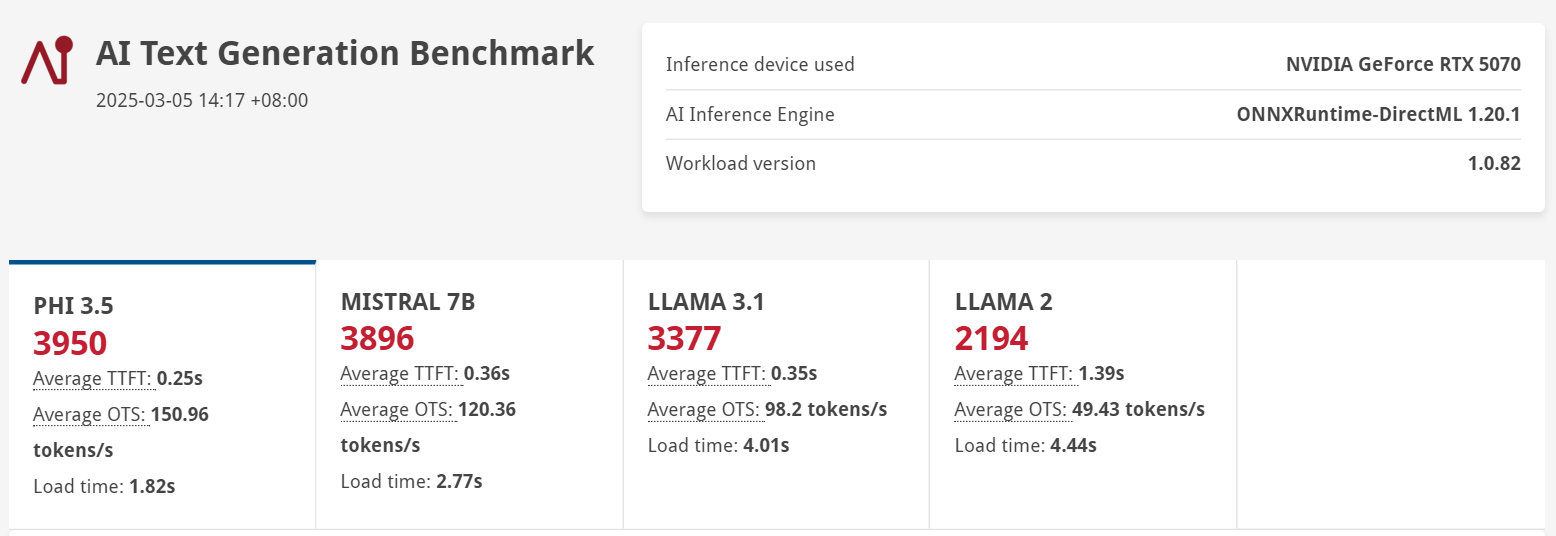

另一項 Procyon AI Text Generation Benchmark 的部分,ONNX 模型下的 4 組測試表現分別為 3950 (PHI 3.5)、3896 (MISTRAL 7B)、3377 (LLAMA 3.1)、2194 (LLAMA 2)。

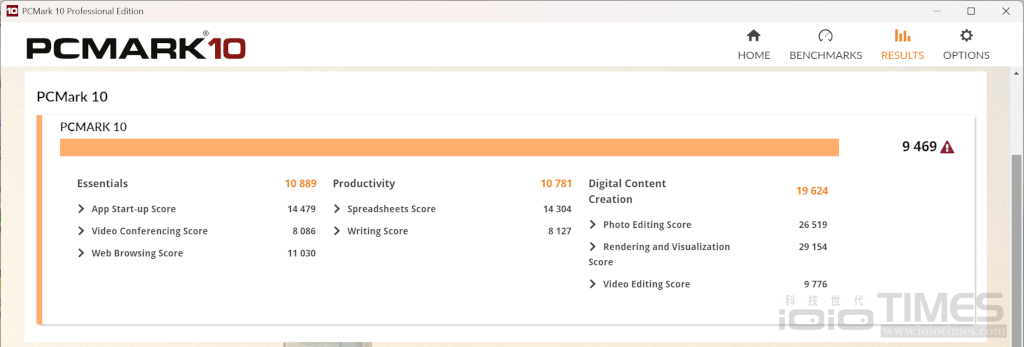

當然,整體的效能表現在 PCMark 10 上來驗證一下,總分落在 9469 分,Essentials 與 Productivity 這兩項都維持有破萬的表現,Digital Content Creation 數位內容創作這項則是獲得 19624 分,照片編輯與 Rendering 方面的成績都有 2 萬多分以上,影片編輯也有近萬的 9776 分,對於玩家來說,原本如果是使用 GeForce RTX 20、30 系列的朋友就很適合升級至 RTX 5070 這一階,當然預算更充裕的話,直接上 RTX 5070 Ti 以上等級自然是更好的選擇。

結語

如果以價格定位來看,售價落在 549 美元的 GeForce RTX 5070 當然是相當不錯的選擇,畢竟是 NVIDIA 新一代 Blackwell 架構、且支援最新的 DLSS 4 技術,但同樣的此價位還有對手同時間推出的 Radeon RX 9070 系列作為對比,玩家的可選擇性自然變多,怎麼挑才是最佳選擇?應該玩家們心中自有評斷,更何況按照以往慣例,老黃的刀法可不只開始的這幾刀,略為後延推出的 GeForce RTX 5060 在價格上應該會更加犀利,再者,與 GeForce RTX 5070 Ti 的 200 美元價差應該也足以再砍出 Super 之類的版本,加上 12GB 記憶體容量也是稍嫌不足的考量點,建議看手上的預算來選擇會比較合適!