作為 NVIDIA 陣營的重要夥伴之一,Zotac 在對應 RTX 40 系列的各版本中也沒有缺席,第一時間就推出了新一代 RTX 4070 系列的多款版本,包括 Twin Edge、Trinity 以及 AMP AIRO 等系列,其中扣除定位在體積小巧與雙風扇版本的 Twin Edge 外,Trinity 與 AMP AIRO 這兩款則沿襲 RTX 40 採用的流線船型外觀,配上三風扇與 IceStorm 2.0 散熱特色,提供玩家強勁冷卻性能以及絕佳的效能穩定表現。

這次入手開箱的是其中的 Trinity 版本,相較於另外兩款版本,Trinity 定位在性能、散熱與內容性三者之間達到完美平衡,配上流線型設計的美感,提供使用者可以暢享高性能的極致流暢遊戲體驗,下面就來開箱與實測吧!

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Trinity開箱

相比RTX 40系列的前三款晶片組:RTX 4090、RTX 4080 、RTX 4070 Ti 來說,Zotac 在 RTX 4070 這個位階上加入了 Twin Edge 這個系列,至於先前就已經主推的 AMP AIRO 與 Trinity 系列當然也是承襲前面三款晶片組的設計概念,採用了流線船型的風格外觀,並搭配三風扇散熱冷卻系統來維持高性與靜冷的雙重特性。

至於三款版本的差別並不大,一樣都是 RTX 4070 核心架構、具備 5888 個 CUDA 核心以及 192-bit 記憶體介面,除了外觀採用的散熱模組差異外,就是核心運作頻率 Boost 的部分有些許不同,標準的 Boost 2475MHz (Twin Edge/Trinity)、2490MHz (Twin Edge OC) 以及 2535MHz (AMP AIRO),另外,12V 供電設計上在 Twin Edge 版本是以 1 組 8-Pin PCIe 為主、AMP AIRO 與 Trinity 則是沿用原本的 12VHPWR 的模組。

應對 RTX 4070 這一階在功耗上較前三位大哥低上一些的特性,Twin Edge 系列的較短卡身尺寸以及厚度略為減低 (2.2 Slot) 的情況下,比較適合可以使用在較小機殼內,至於 AMP AIRO 與 Trinity 尺寸則差不多,原則上一些中塔型的機殼也都裝的下。(AMP AIRO 為 307.7×125.2×58.5 mm、Trinity 為 306.8×119.4×58.5 mm)

這次入手試用的是其中的 Trinity 系列,外盒的設計風格與前幾款RTX 40基本上是維持一致的,除了右上可以看到 Trinity 系列標示外,左下方也是標註了 12GB 容量、IceStorm 2.0 散熱、Spectra 2.0 燈效、Freeze Tech 自動停轉以及 Fire Storm 軟體等,倍面則是有產品的實品圖以及 4 大特點的簡單介紹。

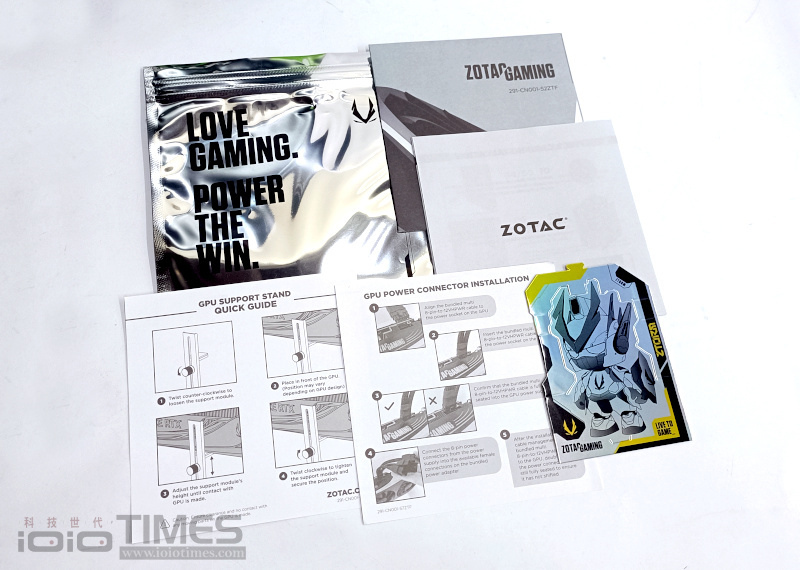

內盒一樣是採灰色系的高質感紙盒包材,內部提供除了 12VHPWR 轉接線外,還包括有使用說明書、安裝說明、接頭連接提醒與彩色小卡等,另外也附上了專用的顯示卡支撐架等。

採用流線船型外觀設計,讓 Zotac 在 RTX 40 系列的各家顯示卡當中相當搶眼,識別性極強,而這整個 IceStorm 2.0 冷卻散熱設計也提供了玩家在使用上的穩定性,三風扇設計搭配底下全尺寸的散熱鰭片以及 6 根複合式銅質熱導管相互輔助下能達到極佳的散熱效果,而流線型設計外觀也可以讓顯示卡運作時的導流透過全方位 360° 通道散熱,達成廢熱不囤積的狀態。

頂部則是設置有 Logo 與弧形紋飾,這區塊也同樣是 ARGB 燈效的展示區,開機後的亮眼燈效也是強烈電競風格的主軸。

從兩側視角就更可以了解前面提到的流線船型外觀以及 360° 全方位散熱導流的設計,而且由於整體採用的散熱鰭片與熱導管的散熱配置達成極佳的散熱性,搭配自動停轉的 Freeze Tech,在靜音性上也有一定程度的幫助。

從背面可以看到左側的七彩 Logo 以及右側區塊的導流通風設計,另外也配置有金屬背板,可強化整體的堅固度與結構穩定性。

Trinity 版本提供的是 12VHPWR 連接,玩家在安裝時要特別注意是否有插好,由於功耗落在 200W,所以對升級玩家來說,原本採用 600W 左右的電源供應器就可以應付 (Zotac 官方標示),相較於大哥們建議用到 750W、850W 以上的需求來說,入手 RTX 4070 算是可以減輕一些預算上的負擔。

前端 I/O 輸出的部分提供了 3 組 DisplayPort 1.4a、1 組 HDMI 2.1,解析度最大支援 7680×4320@60Hz、最大支援 4 顯示輸出,顯示卡的厚度則是落在 2.5 Slot,尾端則是開放式設計,可以看到延伸到最後面的熱導管與散熱鰭片。

燈效示範

Trinity 系列的燈效設計在頂端位置,打上 Zotac Gaming Logo 與弧形紋飾,配上內建的 SPECTRA 2.0 ARGB 燈效,提供玩家相當亮眼的電競風格,玩家可以透過下載 FireStorm 軟體來做微調與個性化設置。

效能測試

測試部分這次選擇採用同樣是中階定位的 Intel Core i5-13600K 來做為平台基準,下面是本次採用的相關設備:

處理器:Intel Core i5-13600K

主機板:ROG MAXIMUS Z790 APEX

記憶體:Kingston Fury Beast DDR5-6000 16GBx2(共計32GB)

SSD:Samsung 980 Pro 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD

電源:ROG Strix 850W Aura Edition

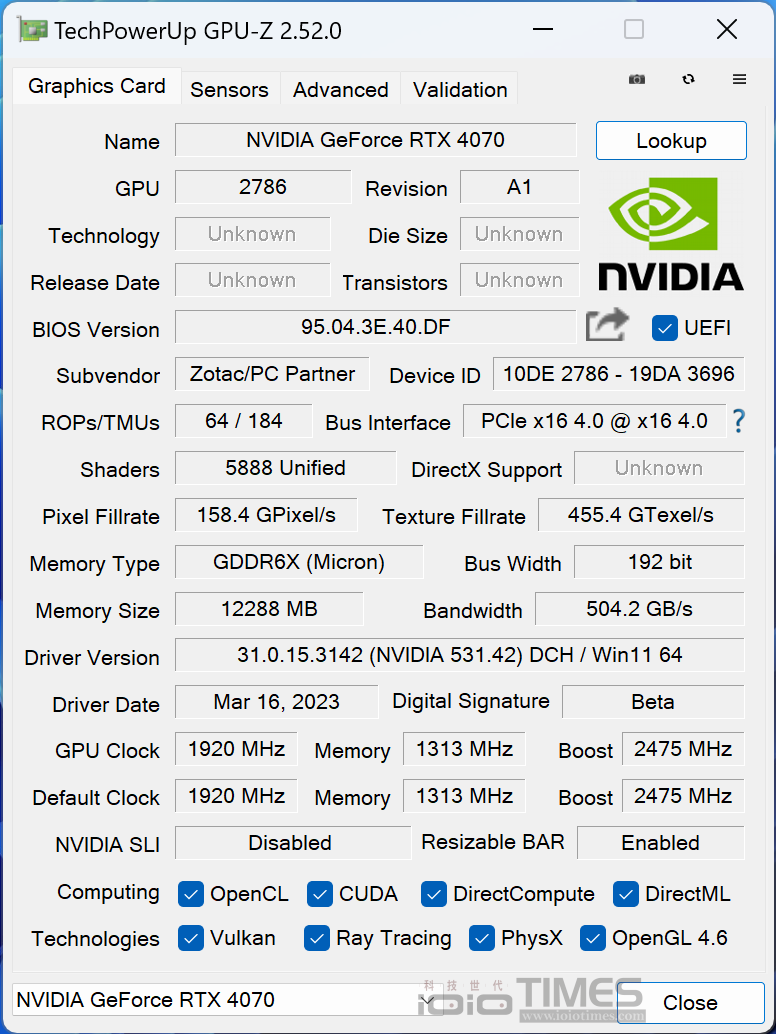

先透過 GPU-Z 來看一下這片 RTX 4070 的相關資訊,除了可以在 Vendor 那邊看到是 Zotac 版本之外,頻率部分則是預設基礎頻率為 1920 MHz、Boost 頻率為 2475 MHz。

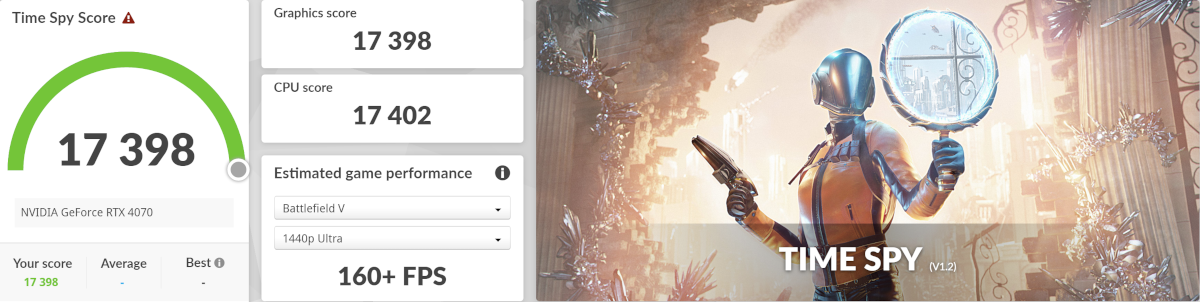

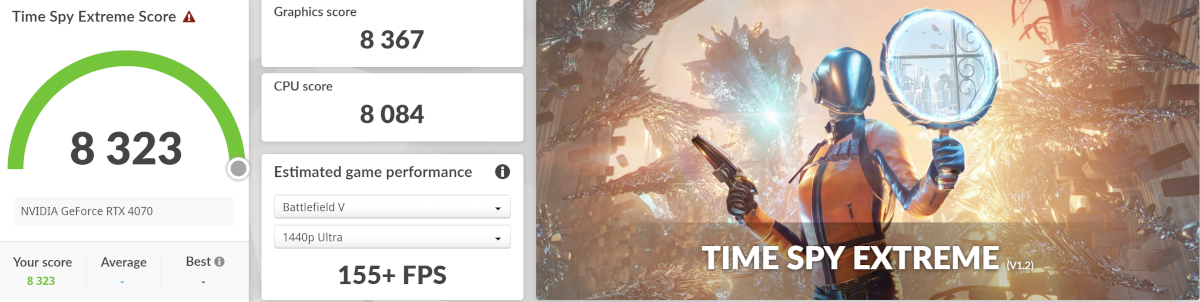

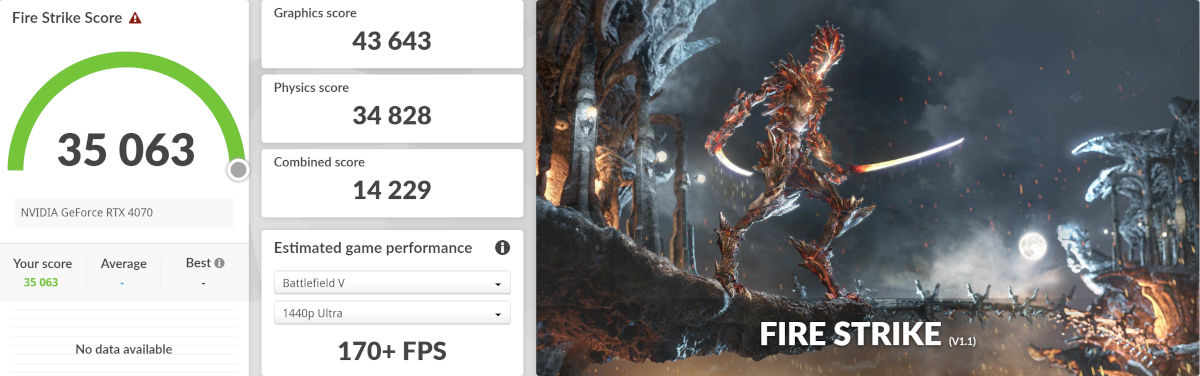

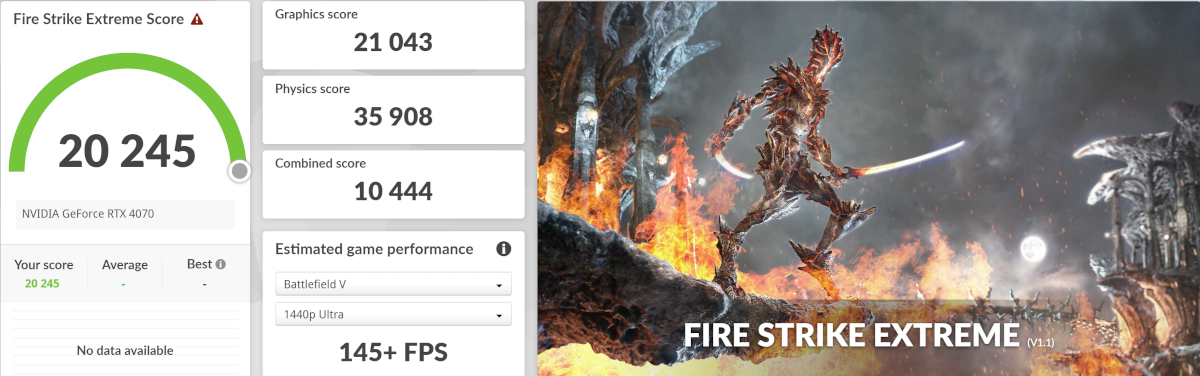

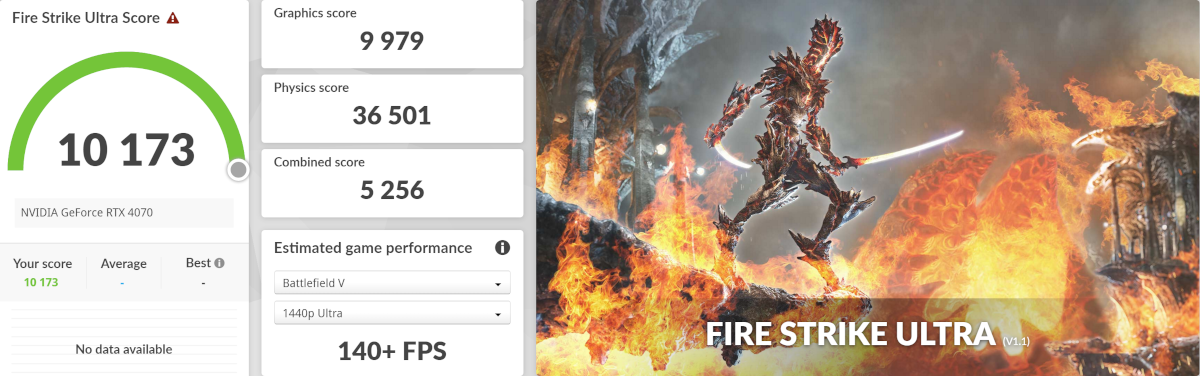

3DMark 的實測數據上,在 Time Spy 系列的兩項測試分別獲得 17398 分 (Time Spy) 與 8323 分 (Time Spy Extreme),而Fire Strike 系列的三項測試則是分別獲得 35063 (Fire Strike)、20245 (Fire Strike Extreme)、10173 (Fire Strike Ultra) 分,基本上對於玩家來說,足以應付絕大多數的使用環境需求。

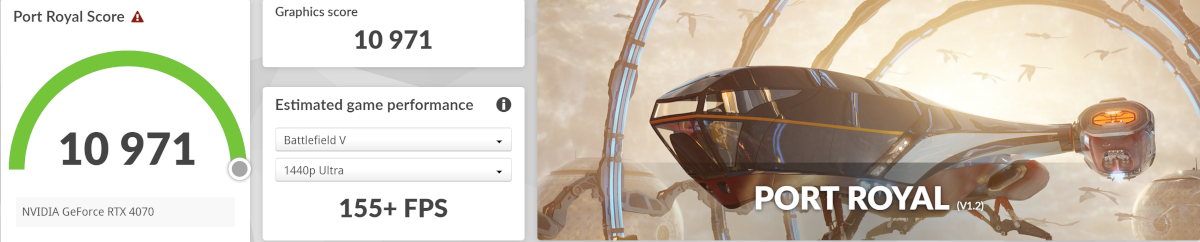

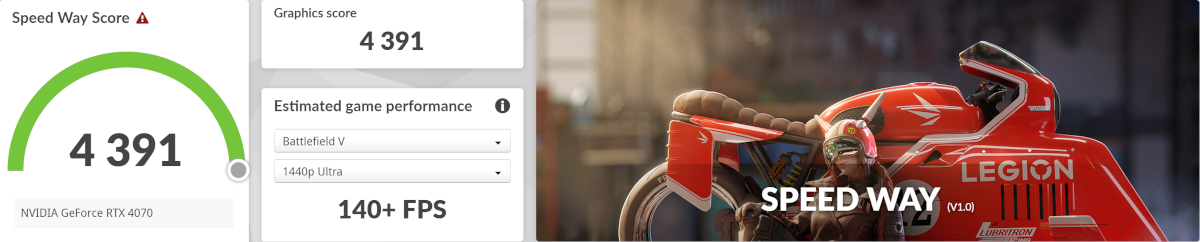

光追方面的得分在 Port Royal 項目獲得了 10971 分、而綜合評分的 Speed Way 項目則是獲得 4391 分,基本上也是具備了一定的水準。

接著也來試試在遊戲方面的表現,下面就透過幾款較新的遊戲來驗證 Zotac RTX 4070 Trinity 的效能,包括《電馭叛客2077》、《臥龍:蒼天殞落》、《決勝時刻:現代戰爭2》等不同風格的遊戲。

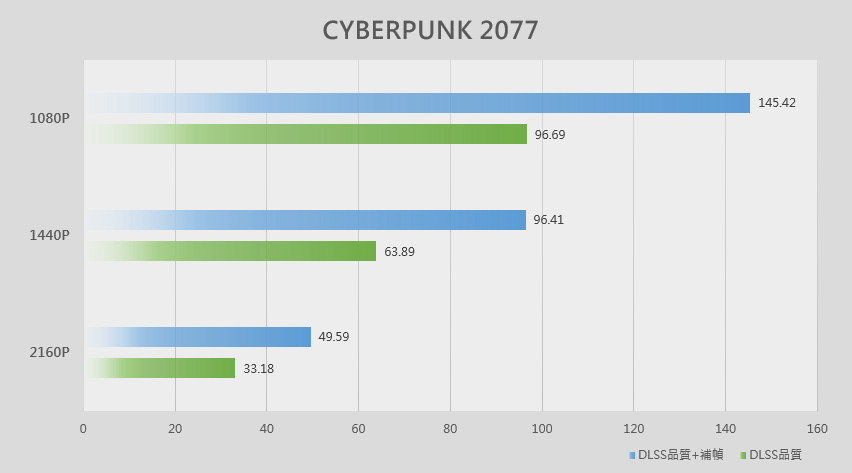

◆《電馭叛客2077》

遊戲部分先來看一下有支援 DLSS 3 的《電馭叛客2077》,三個解析度下的成績在開啟 DLSS 品質模式時的數據分別為 96.69 (1080P)、63.89 (1440P)、33.18 (2160P) FPS,如果加上補幀技術開啟下,則整體表現可以大幅提升至 145.42 (1080P)、96.41 (1440P)與 49.59 (2160P) FPS,除了在 1440P 下的流暢度一舉拉高外,就算是 2160P 的解析度也有一定程度的提升 (50%),以這片 RTX 4070 的表現來說,玩家可以在遊玩時達到一定程度的順暢感,特別是在開啟了補幀之後。

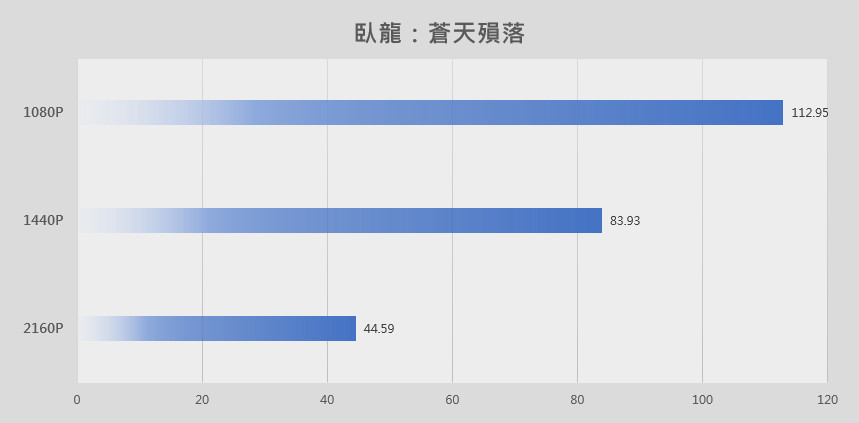

◆《臥龍:蒼天殞落》

面對實打實靠硬體功力的《臥龍:蒼天殞落》這款遊戲,RTX 4070 的表現基本上應對到 1440P 都還是相當OK的,雖然2160P 下的表現仍有達到約 45 FPS,但相較於 1440P 的約 84 張 FPS 來說幾乎差了快 1 倍的數值。

◆《決勝時刻:現代戰爭2》

更新不久的《決勝時刻:現代戰爭2》基本上對應到 RTX 4070 來說也都還在順暢遊玩的幅度內,三個解析度下的成績分別有 180、140 與 87 FPS,就算玩家開到 4K 模式也都能爽爽玩、不Lag,剩下的就是技術問題了。(哈

結語

在考量預算與實際效能兩方面需求之下,尋求一個平衡點絕對是十分重要的事,預算充足的朋友當然下手 RTX 4090 頂規不手軟,但通常做為預算有限的一方來說,可以入手滿足大部分使用需求、且控制在預算內的支出絕對是聰明選購的不二法門。

對於許多入手中階等級平台的朋友來說,Core i5 配上相對價位較親民的 RTX 4070 算是目前的適配組合,而且以 RTX 4070 的實際表現可以在 1440P 解析度下發揮相當高的遊戲性能品質,對於暢玩遊戲世界的這項主要使用目的相信是可以應付自如的,除此之外,透過 Zotac 的獨特設計下,玩家可以擁有高散熱性、高性能、低噪音這三大特色,還具備獨特流線外觀與炫彩 RGB 燈效等視覺亮眼優勢下,的確是可以納入選購上的候選名單。