每年一到 4/1 愚人節總會有各式各樣開玩笑訊息或梗圖來製造節日的氣氛,今年 ROG 也選了這天公告了將推出 ROG ALLY 這款新產品、也代表將跨足到掌機系統與市場中,只不過 4/1 大家普遍認為的玩笑話竟然「成真」了…

既然 ROG 沒在開玩笑,那相信這款掛在 ROG 旗下的新電競掌機系列也將成為版圖擴張的另一個山頭,以近來玩家有越來越傾向隨身帶著掌機出門遊玩的態勢來看,似乎 ROG Ally 電競掌機的到來好像也頗為順理成章一樣了!

ROG ALLY電競掌機開箱

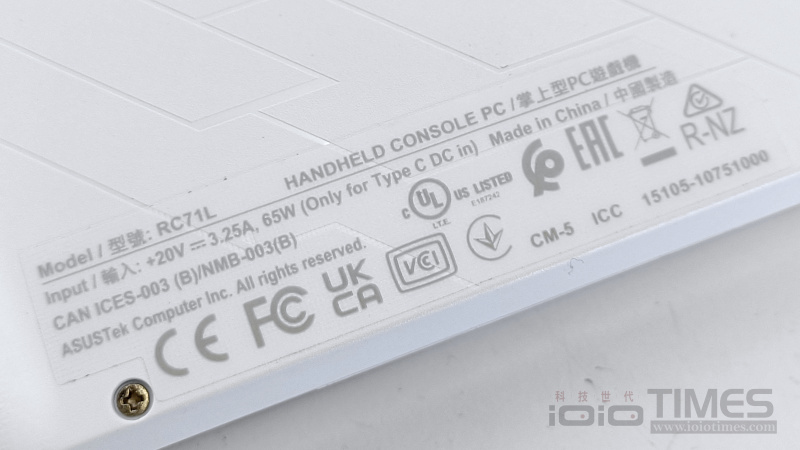

這次的電競掌機命名為 ROG ALLY,官方唸法為”A賴”大家可不要唸錯,從華碩官網可以看到在手機區塊多了「電競掌機」這個項目,點開就能看到目前的唯一一款版本,型號為 RC71L。

外包裝的部分則是採硬盒設計,頗像手機方式在開蓋後就能看到 ROG Ally 電競掌機本體,整體外觀以灰、黑、白做搭配,上蓋位置有設計了專屬紙塑支架,除了有 ROG 鮮明的凸版標示外,小體積也能方便隨身攜帶;主機本體的下層則是有專用的 65W 變壓器,採用的接頭也是一般的 USB-C,其他附件就是保固卡、說明書等。

那就來看 ROG Ally 電競掌機本體吧!整體採用 “月牙白” 顏色,外觀上可以看到整個機身的設計樣貌,除了正中位置的 7 吋 IPS 螢幕外,左右握把設計也是設計在中段靠上、方便玩家手掌貼合後的手指操控距離 (大拇指熱區的控制輻射大約 90%),機身尺寸為 28 x 11.1 x 2.12-3.24 cm、重量僅 608g 輕,單手握持時會稍覺有份量感、但並不會過於明顯,平放遊玩時則因握把握感極佳,可長時間遊玩不手痠。

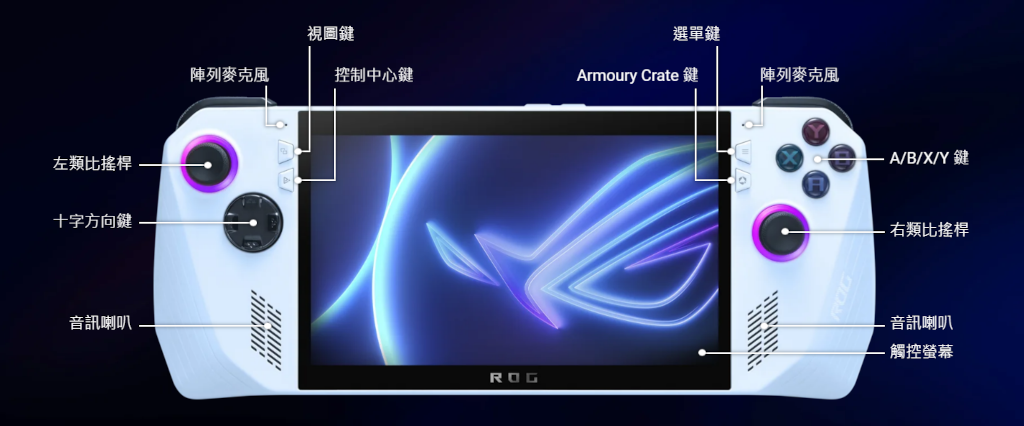

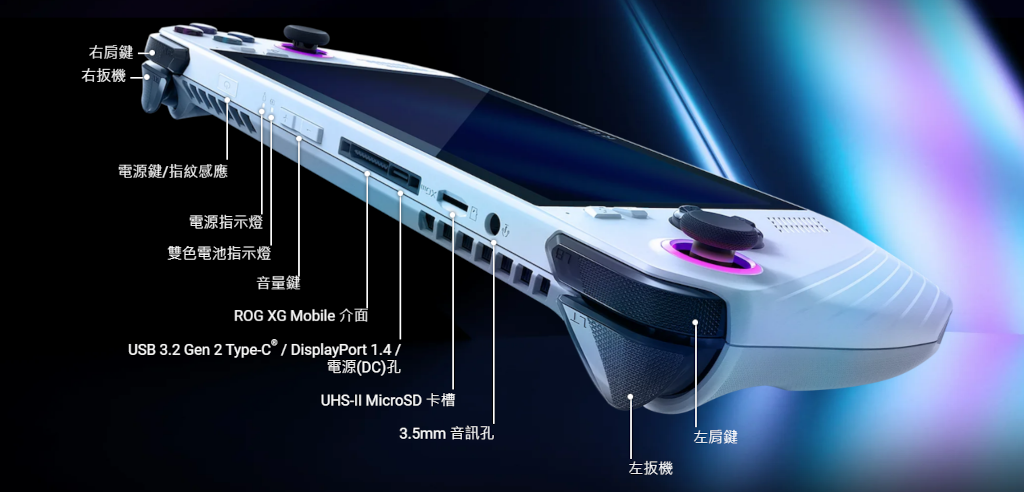

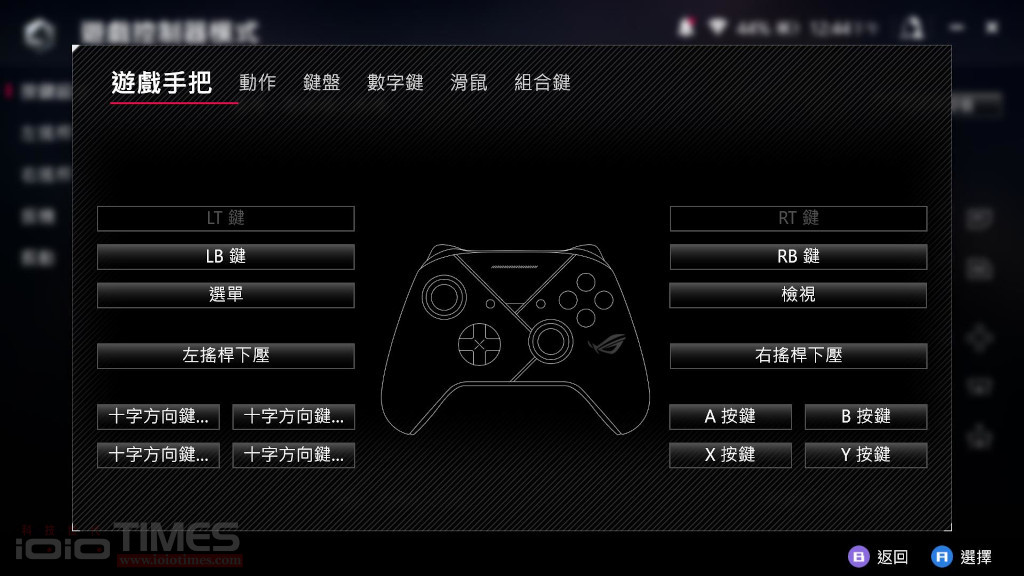

透過官網的說明圖可以清楚的看到各鍵的配置。

實際的外觀特寫可以在下面的細部照片中看到實體樣貌,包括左右類比搖桿、十字方向鍵、A/B/X/Y 鍵,以及左右側貼近螢幕的視圖鍵、控制中心鍵、選單鍵與 Armoury Crate 鍵等。

螢幕部分採用 7 吋 Full HD 1920x1080p 解析度 IPS 觸控電競螢幕,具備 120Hz 更新率與 7ms 反應時間,16:9 長寬比設計、500 尼特峰值亮度、1200:1 對比亮度、100% sRGB 色域、支援 FreeSync Premium 技術,提供玩家絕佳且流暢舒適的觀看體驗,即便在戶外也能擁有充足亮度來觀看清晰的螢幕展示的各項動作等視覺回饋。

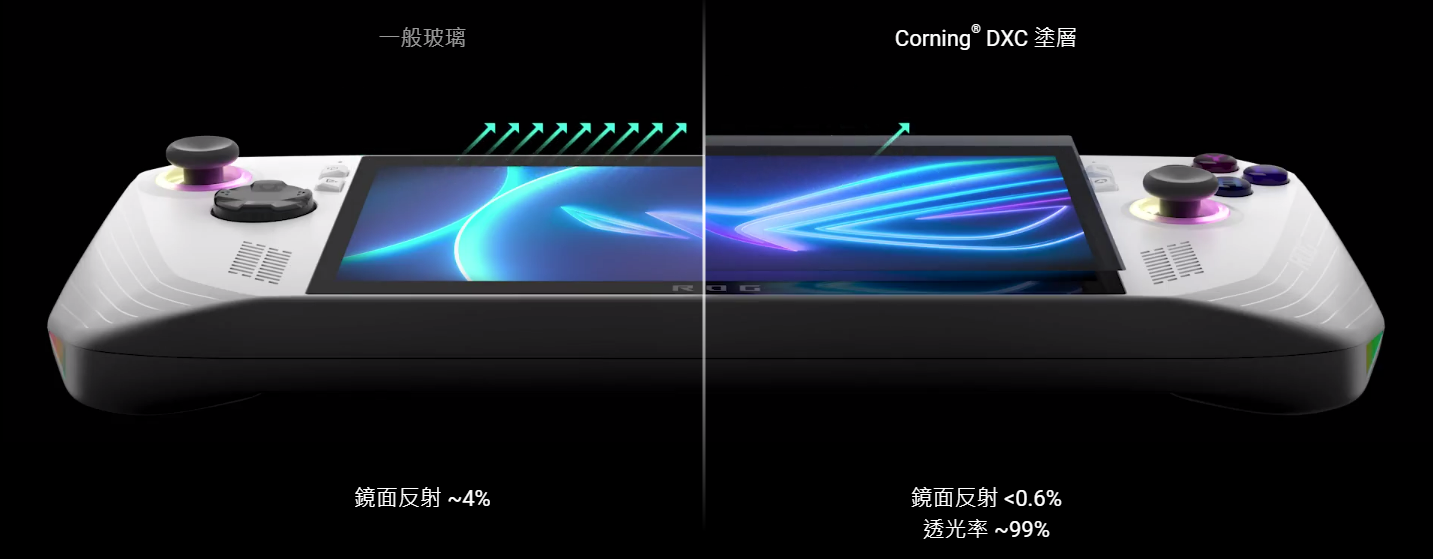

另外,為了避免一般螢幕上的玻璃反射,ROG Ally 電競掌機特別採用了 Gorilla Glass 強化玻璃 DXC 表面塗層,除了可減少表面反射之外,還可提高硬度達 40% 以上,也提升了耐刮性,顯示更清楚的畫面表現。

背面部分則設置有出風口 (左右兩區塊),右側還特別設計成敗家之眼的樣子,另外就是 M1、M2 的 Macro 按鍵,中間則有斜切的反光飾條來搭配整體的背面飾紋。

底下則是有型號、品名、安規標示等資訊,另一側還有貼上一張廠商資料與提醒遊玩 30 分鐘就要休息 10 分鐘的警示,大家別狂玩都不休息,這樣很傷視力的啊!

頂部位置也是 Ally 的一個主要重點,這裡包括了電源開關鍵 (具指紋感應)、指示燈、音量控制、電源輸入、ROG XG Mobile 外接顯卡介面、Micro SD 擴充卡槽與 3.5mm 音訊孔等,當然,左右肩鍵與左右扳機也在這裡,至於底部就是型號、序號、與其他資訊標示。

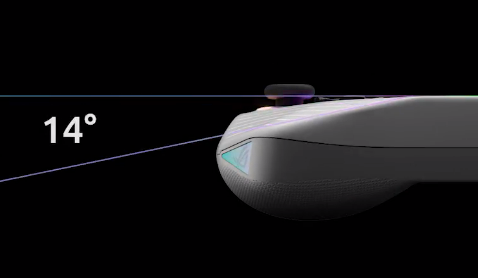

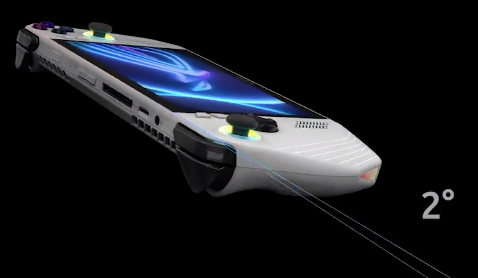

看似不起眼的小地方,其實 ROG Ally 電競掌機團隊花了相當多功夫來做設計,像是關於握把的合掌設計上,到底角度要切多少才是最佳狀態也是花個數個月以上、開了相當多的模具才確認出最終成品的 2° 表面切角與 14° 側面切角,ROG Ally 電競掌機推出不是開玩笑隨便玩玩,真的在之前就已經針對這個領域花了相當多時間去研究與設計最佳的各項配置。

為了貼合手掌與增加握感及防滑,握柄位置的底部則是採用了微三角紋理的細緻咬花設計,讓握把可以增加摩擦力不會容易滑動 (防手滑),正面則是有 ROG 斜切飾條,這也是增加手掌的抓握感。

小提醒,這兩側位置因為經常握持,建議使用後盡量保持乾淨會比較好,清潔方式也很簡單,使用後可透過擦拭布或濕紙巾等清理,如果是手汗較多者,真的要經常清理才會保持整體的乾淨喔!

既然是電競系列,當然 RGB 燈效不可少,獨特的 RGB Lighting 就位於左右兩組操縱桿的周圍,一整圈精心打造的 RGB 光環讓 ROG Ally 電競掌機增加了電競元素,玩家可以透過內建的燈效控制來做調整與變化,讓打 Game 之餘也多了不同的遊玩樂趣。

由於有附專屬支架,那就來瞧瞧搭配上支架的實體感,正面與俯視圖可以看到不同的角度樣貌,正面剛好卡在凹槽內,前端一小部分並不妨礙觀看螢幕顯示,支架的支撐度相當不錯,平常追劇或搭配滑鼠等周邊使用時可以方便長時間觀看 (擺在桌上就行),或是透過 Xbox 控制器搖桿使用時,就可以使用支架,方便操作。

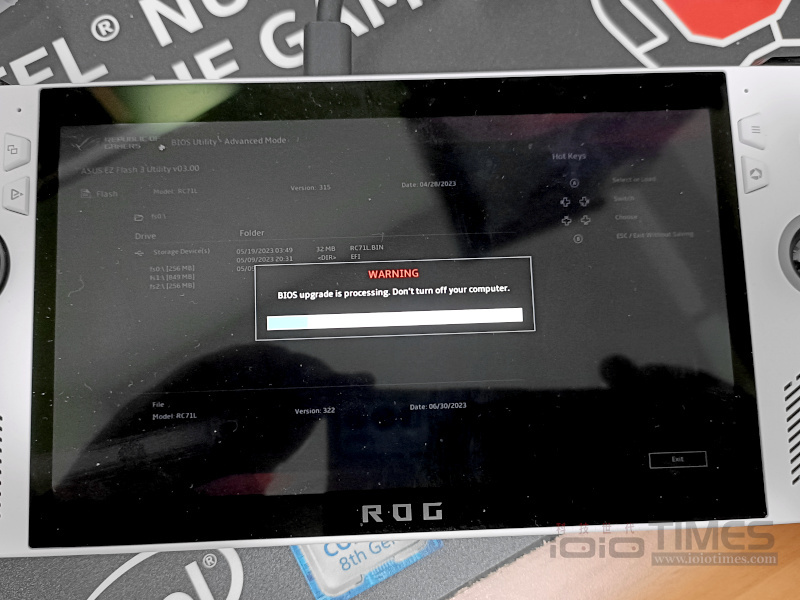

充電可以透過頂端的 USB-C 插孔連接,一旁的指示燈也能看出目前是否為充電中 (充電完成為白燈),另外,BIOS 更新也需要插上電源。

基本上一開機時就可以看到跳出如安裝電腦或筆電時的設定畫面,只要一步步按指示設定完成後就已經是 Windows 11 作業系統的介面了,當然也提供有指紋辨識的功能,只要在頂端列的電源開關按鍵上依指示將指紋設定完成後,就不用再輸入密碼就能快速開機進入系統主畫面;另外,支援觸控電競螢幕,所以就算沒有滑鼠也可以直接透過手指來操作,包括上網瀏覽、搜尋等功能。

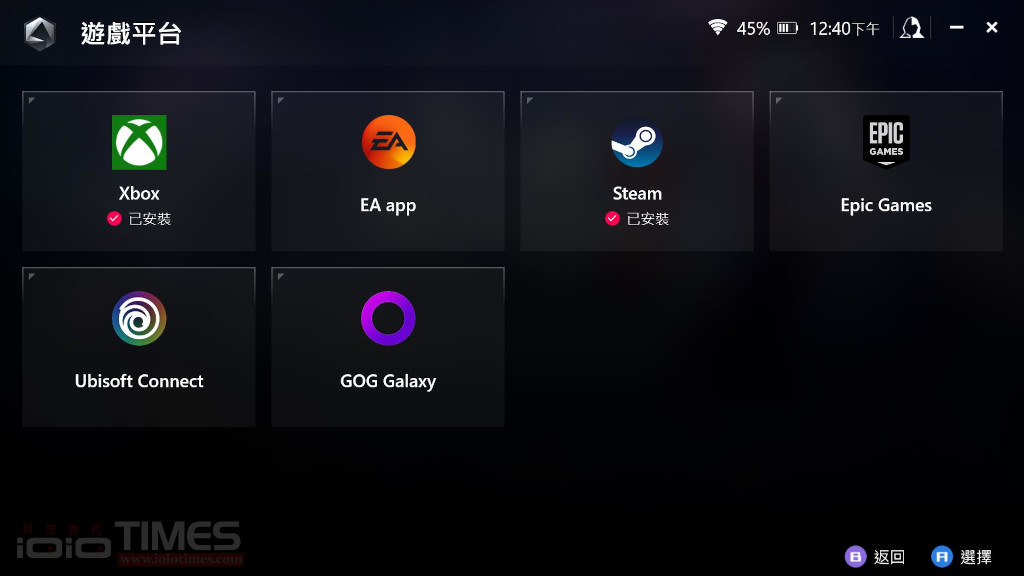

介紹完前面有關 ROG Ally 電競掌機的各部設計後,事實上在剛推出的一開始,說到「ROG 出掌機?」應該會覺得真的又開闢新版圖的概念,其實如果了解 Ally 的各項設計後,基本上就能發現 ROG 跳進來玩一點都沒有太大難度,畢竟各種對應的團隊成員皆已具備,而且比起單純掌機系統來說,具備 Windows 11 作業系統可以搭載的遊戲範疇更廣闊,光是 Ally 可以對應的就包括了 Xbox Game Pass、Steam、Epic Games、EA Play、Ubisoft Connect、Battle.Net 等等,電腦可以玩啥、那 ALLY 電競掌機就能玩啥,只要遊戲帳號登入就能無縫接軌電腦的進度,就是一種把遊戲隨身帶著走的概念!標語 #隨時來 GAME 可不是講假的啊~

當然這得有強大的硬體配備來搭配才行,透過與 AMD 的合作,簡直就是把一組筆電核心納入在小體積的機身內,後面的實際測試也驗證了這一點,官方也主打三大遊戲體驗情境:Me Time、We Time、Pro Time,算是把所有玩家的遊戲體驗都能透過 ROG Ally 電競掌機來達成。

- Me Time:自己玩

- We Time:大家一起玩 (最高可支援 4 支控制器手把)

- Pro Time:可透過最高搭載 GeForce RTX 4090 的 ROG XG Mobile 外接顯示卡搭配鍵盤滑鼠等周邊體驗高階 3A 遊戲大作

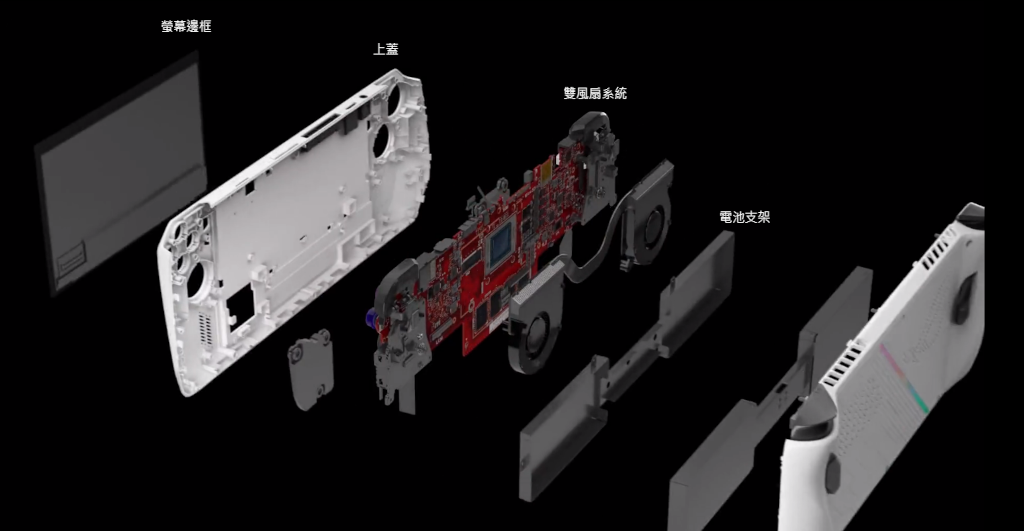

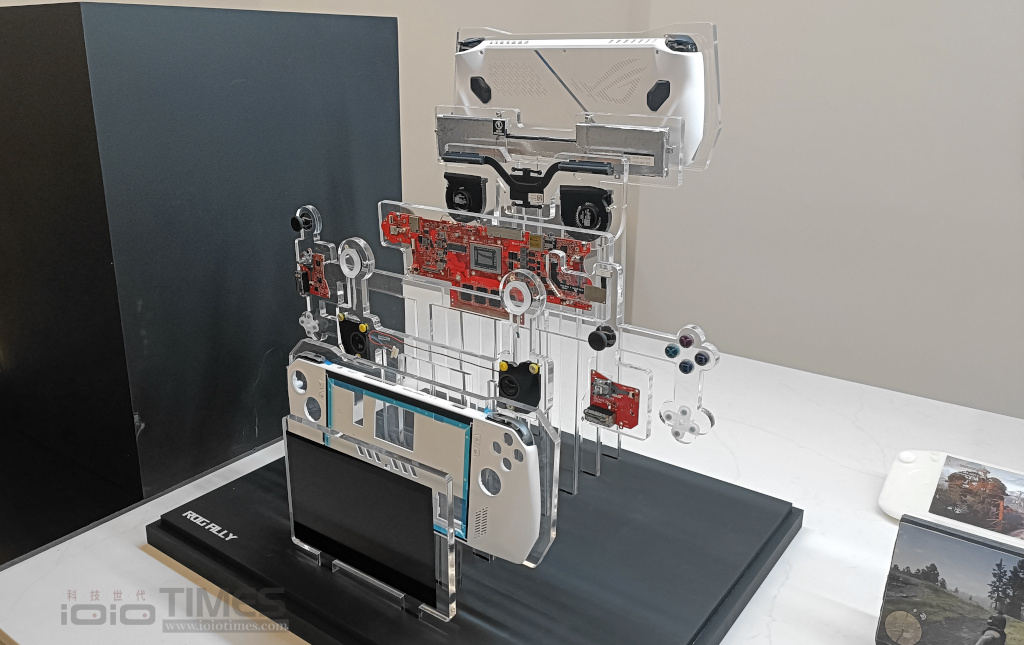

下面分享一下 ROG Ally 的分解圖,官網上可以看到整體的分解狀態,不過之前在體驗會上官方有展出實體的拆解分件圖,順便也提供大家參考。

最後,看一下 ROG Ally 電競掌機的選購配件有哪些,包括耳機、插座、連接線、攜行包、XG Mobile 外接顯示卡與 Xbox 專屬搖桿等,玩家可以視需求情況入手,其中主要建議的是攜行包,外出攜帶時可以避免正面的兩顆香菇頭 (搖桿) 壓傷、並保護外觀與螢幕等免於磨損的可能,也便於玩家收納!

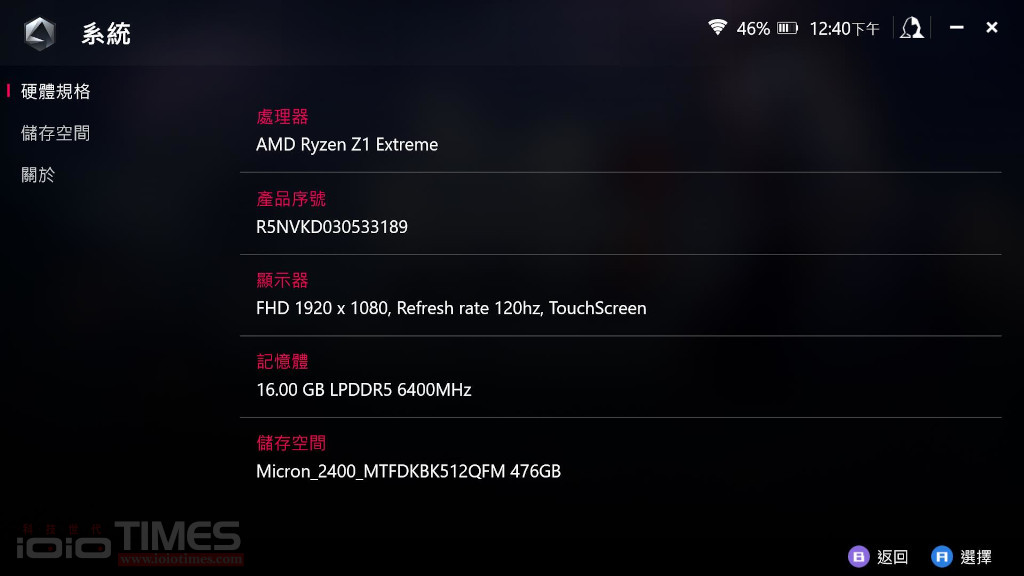

效能檢視

具備跨平台特色也是 ROG Ally 的主要訴求點之一,除了採用 Windows 11 Home 作業系統,配上 AMD Ryzen Z1 Extreme 處理器與 16GB LPDDR5 記憶體、512GB SSD 以及 AMD Radeon Graphics RDNA 3 顯示晶片,其實就跟一台桌上型主機沒兩樣,簡言之就是把一整組 AMD 架構平台的主機微縮到掌機中,除了可以支援各個跨平台遊戲如 Xbox Game Pass、Steam、Epic Games、EA App 等等外,就算拿來當主機使用處理一般文書工作、甚至外接更大顯示螢幕也是沒問題,比起一般遊戲掌機只能單純拿來打 Game 的單一用途來說,ROG Ally 電競掌機考量的倒是更為全面性。

下面就針對本體性能的部分來做檢視,看看 ROG Ally 電競掌機在一般常用的測試軟體上表現如何?順便也簡單的來看一下系統相關資訊。

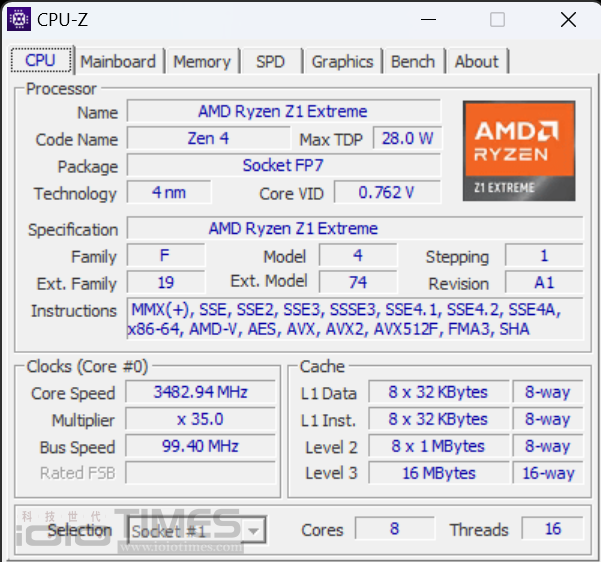

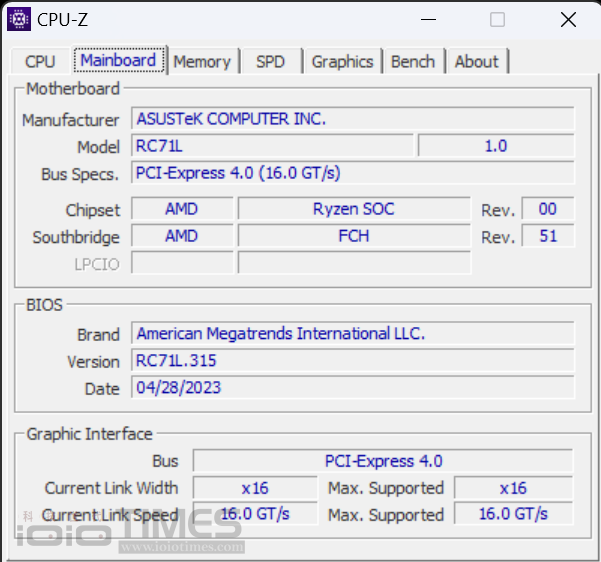

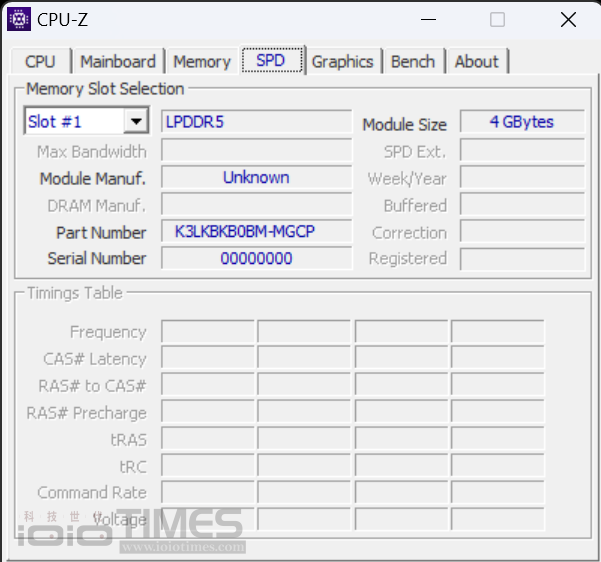

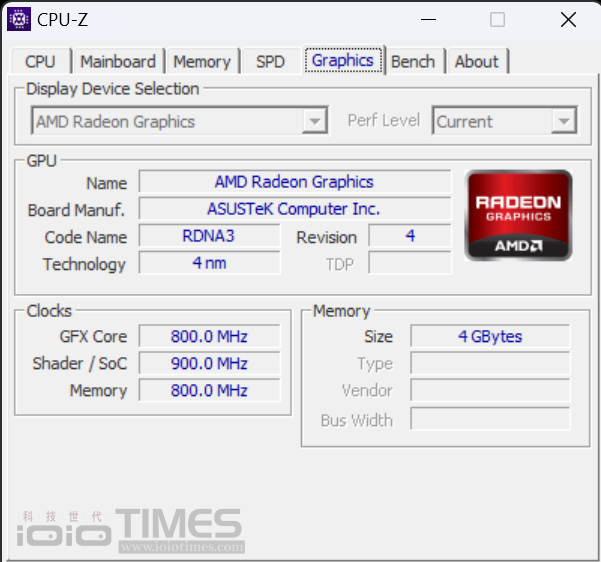

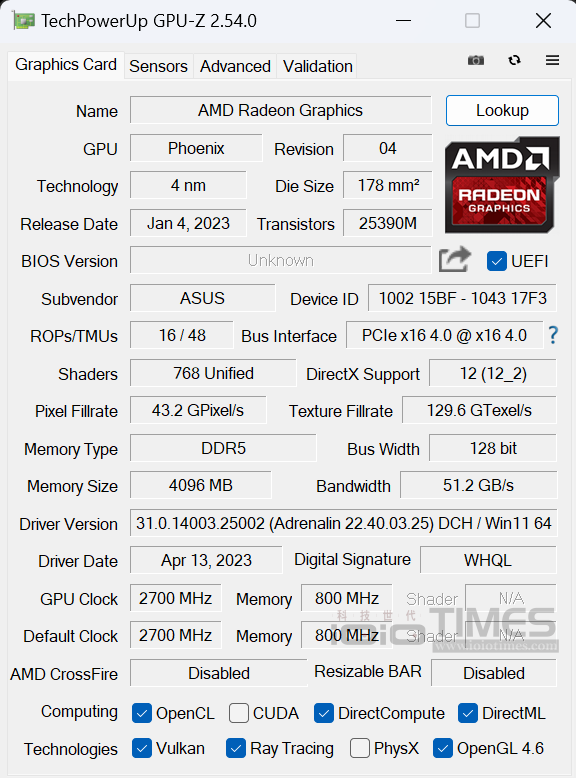

先透過 CPU-Z 來檢視一下細部資訊,可以看到處理器型號名稱清楚標示了 AMD Ryzen Z1 Extreme (還有專屬 Logo)、屬於 Zen 4 架構、4nm 製程、最大 TDP 為 28W、具備 8C/16T 核心數、採用的是 AMD Ryzen SOC 晶片、支援 PCI-Express 4.0,記憶體則是採用 LPDDR5、Samsung K3LKBKB0BM-MGCP,顯示核心則是 AMD Radeon RDNA 3 架構。

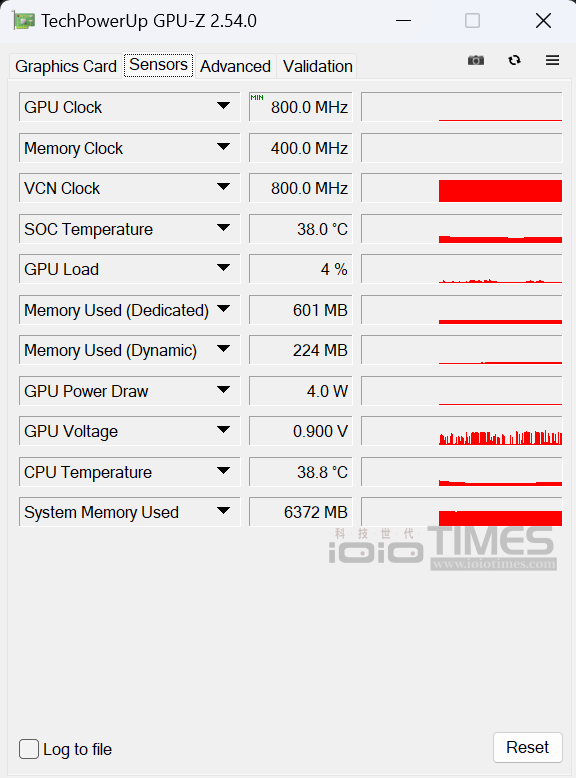

透過 GPU-Z 來看顯示核心的資訊,在 v2.54 版中可以看到較多的訊息,包括 GPU 為 Phoenix、4nm 製程與 Die Size 尺寸及電晶體數等,GPU 的頻率則是 2700MHz、記憶體容量為 4GB DDR5。

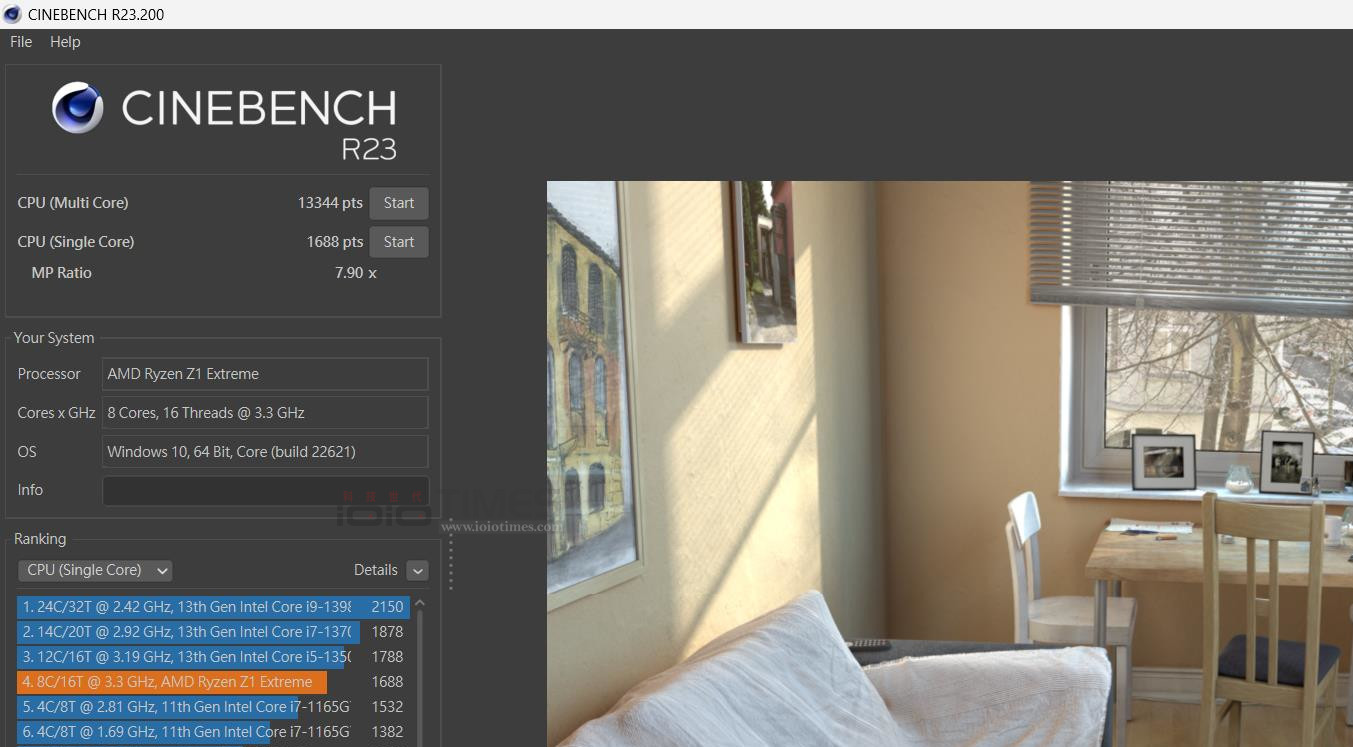

在 Cinebench R23 則是落在多核 13344、單核 1688 分,比之前測過的 Intel Core i7-1165G7 表現還要好。

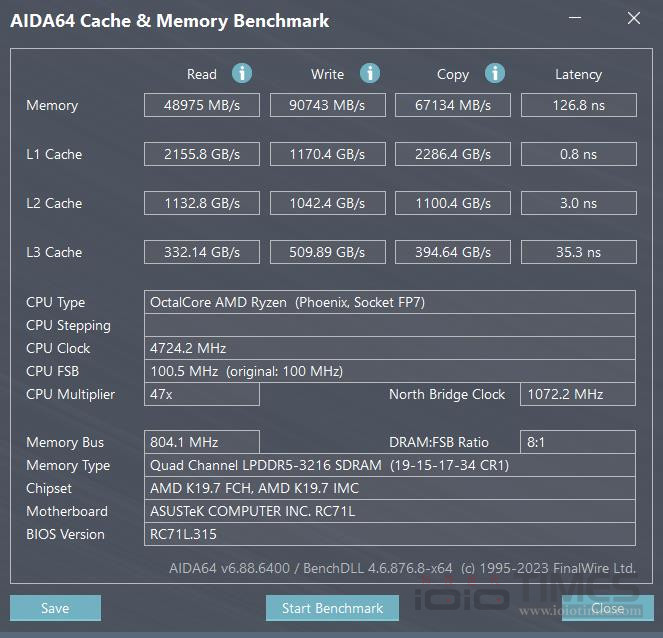

內建的 LPDDR5 16GB 記憶體的表現簡單透過 AIDA64 Cache & Memory 來檢視一下,讀取、寫入、複製分別有 48975、90743、67134 MB/s 的成績,延遲則為 126.8 ns。

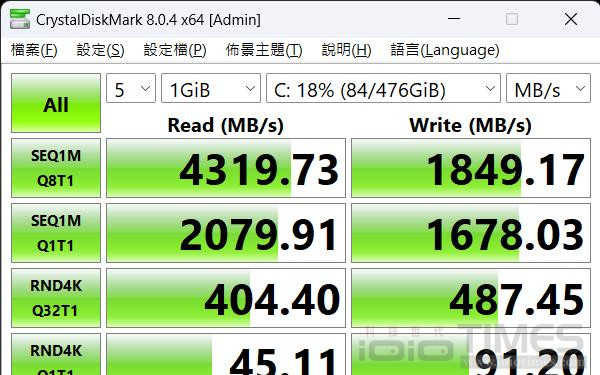

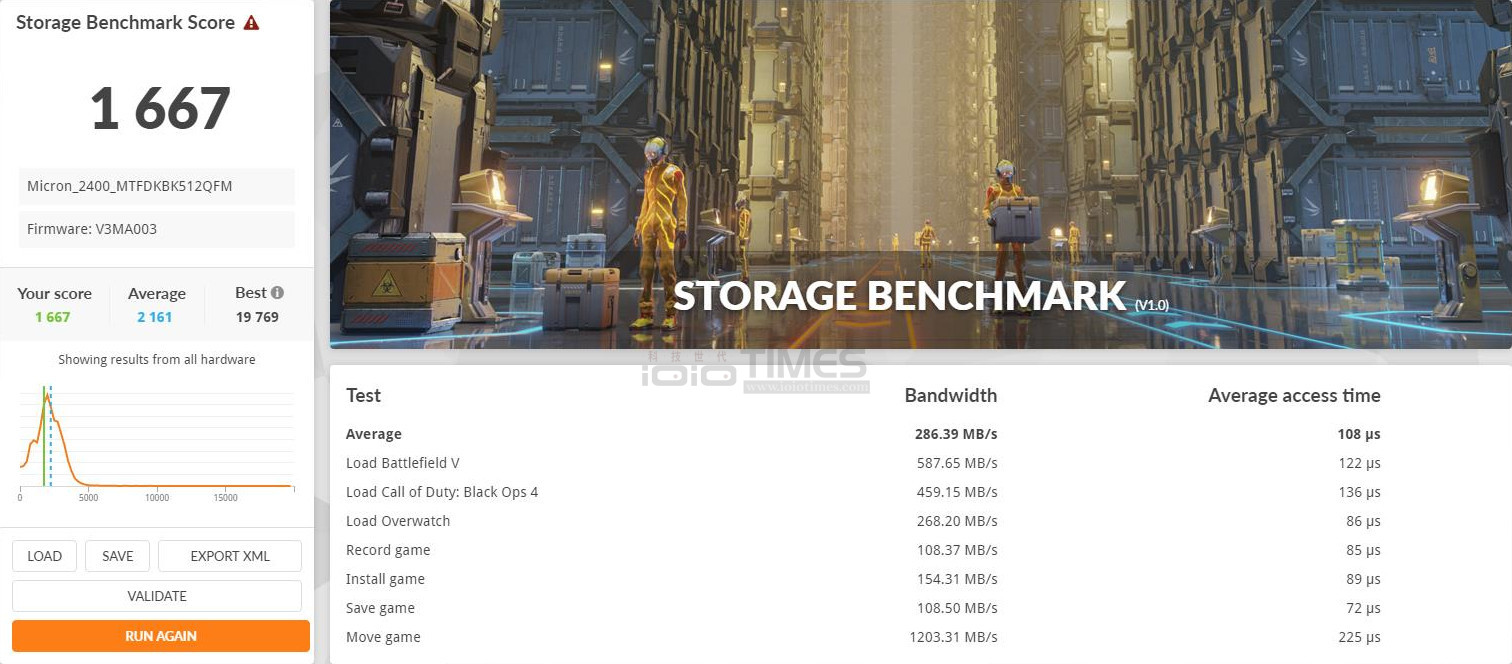

儲存方面的 M.2 SSD 採用的是 Micron 2400 這一款,NVMe 1.4、PCIe 4.0 x4,官方讀寫數據為 4200/1800 MB/s (512GB),實際透過 CrystalDiskMark 測試下則是獲得 4319.73/1849.17 MB/s 的表現,都有超過官方數據標準。

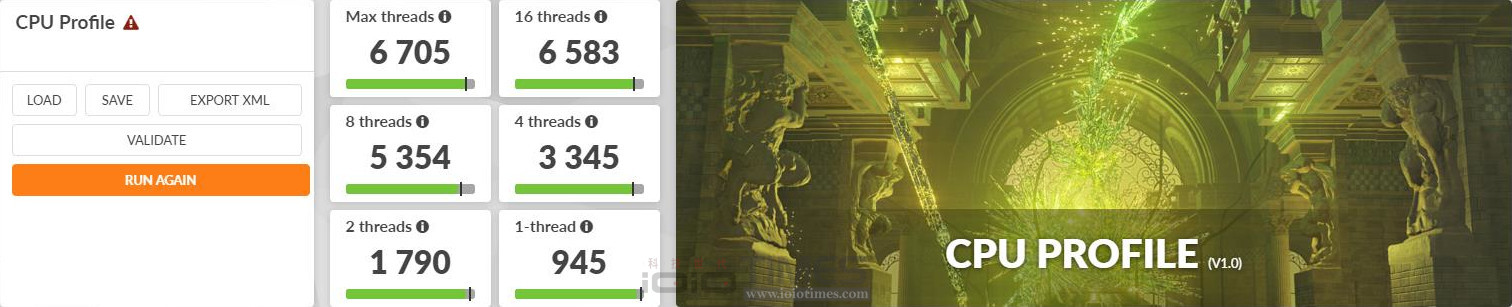

接下來也來看看在 3DMark 各項測試上的得分,先看一下 CPU Profile 這一項的測試,基本上單核心也有 945 分、最大的多核處理則是獲得 6705 分。

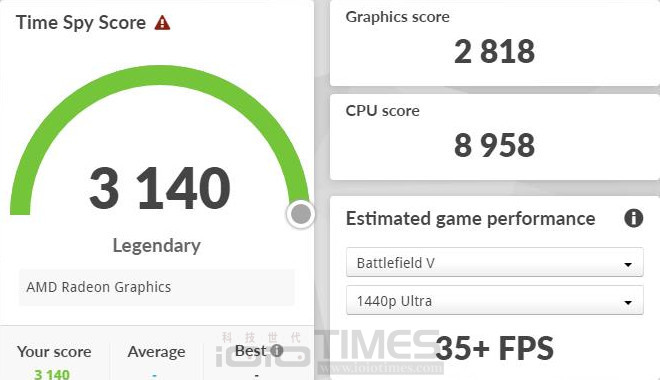

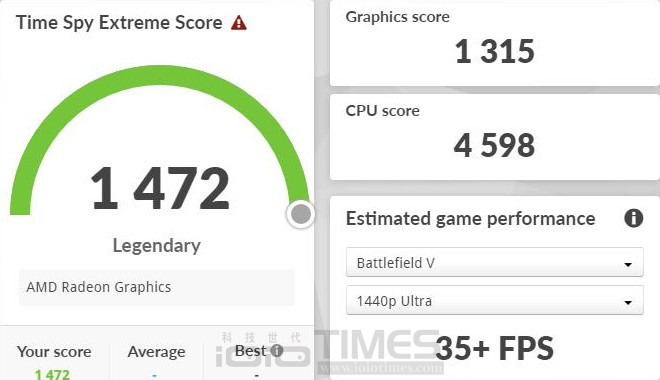

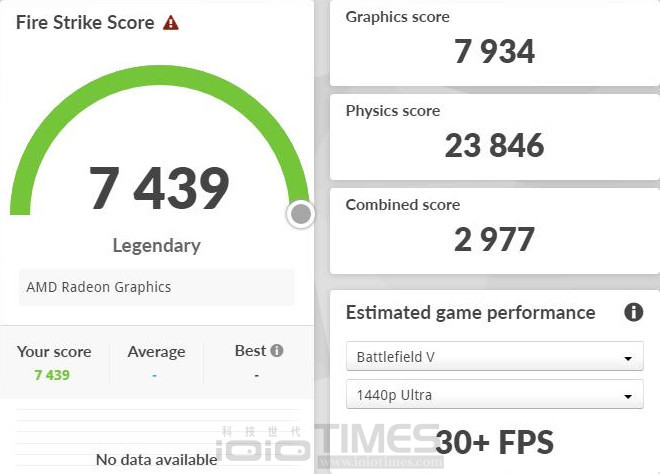

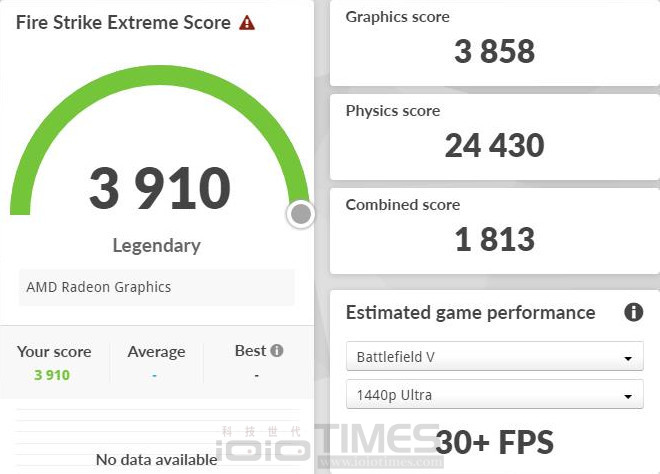

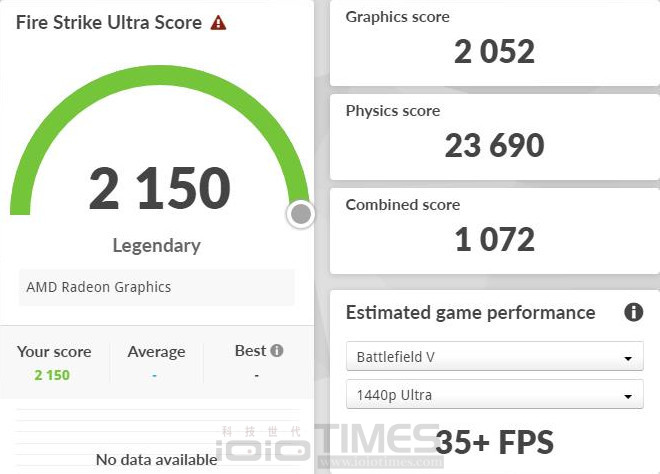

DX12 的 Time Spy 兩項測試則是獲得 3140 與 1472 分,基本上已經秒殺一般輕薄筆電的性能,另外在 DX11 的 Fire Strike三項測試中則是獲得 7439、3910 與 2150 分,原則上拿來跑目前的絕大多數遊戲都能維持基本的 FPS 等級,在迷你體積的 ROG Ally 電競掌機內的確藏有不可小覷的潛力。

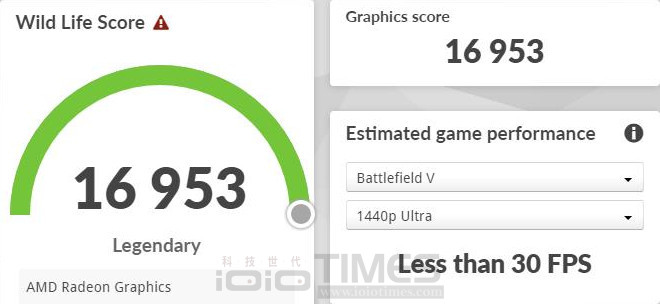

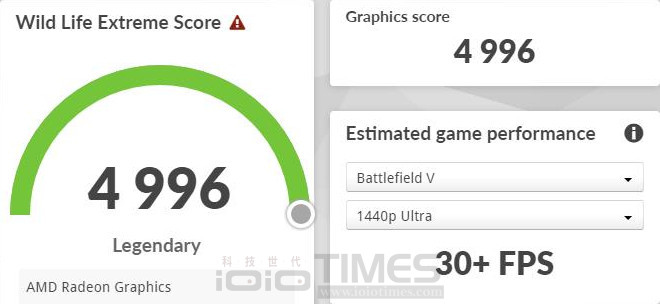

跨平台的 Wild Life 也算有不錯的表現,Wild Life 與 Wild Life Extreme 分別有 16953 與 4996 分的成績。

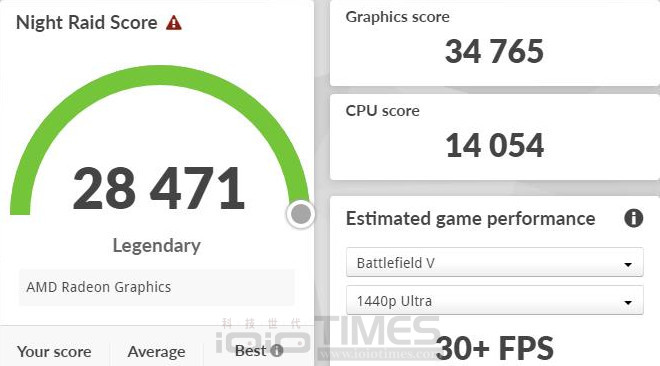

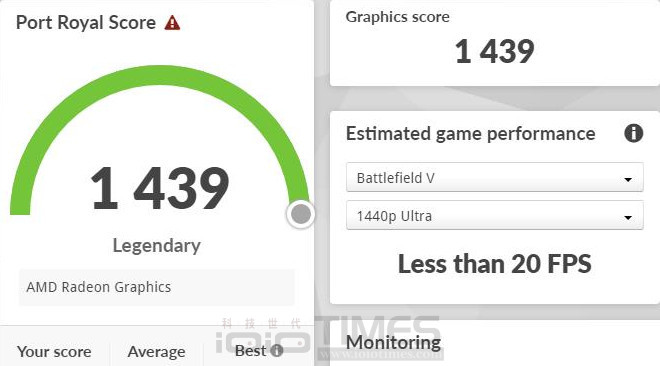

針對內顯的 Night Raid 則是測得有 28471,另外光線追蹤的 Port Royal 則是有 1439 分。

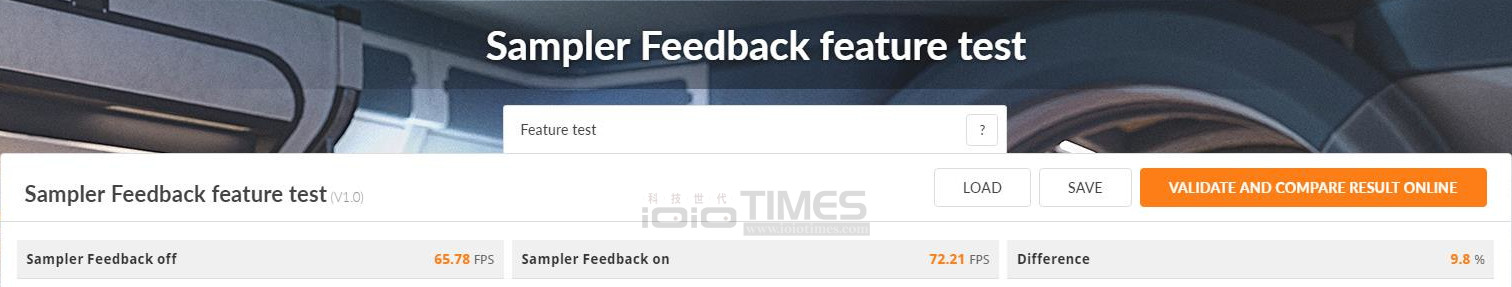

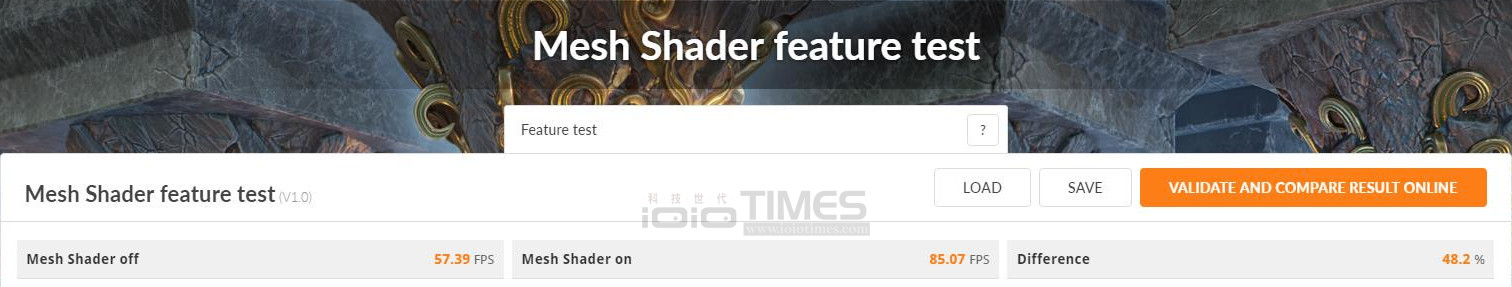

這裡也加測了 Sampler Feedback feature test 與 Mesh Shader feature test 這兩項 DX12 Ultimate 的部分,基本上 ROG Ally 電競掌機的表現也都不錯。

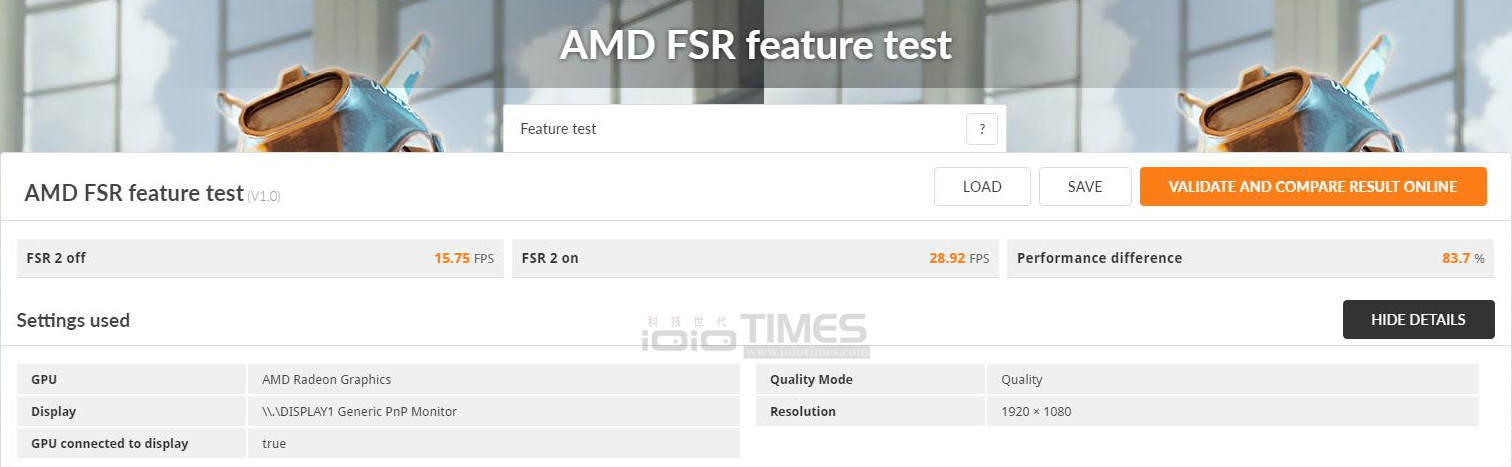

由於是 AMD 平台,因此順便來試試其中的 AMD FSR feaure test 這一項,看看在 FSR 開啟與關閉的差異有多大?解析度就設定在 1920×1080,畫質模式選擇預設的 Quality,測的的結果從截圖中可以看到關閉 FSR2 時僅有 15.75 FPS、開啟後則可以達到 28.92 FPS,算勉強有接近 30 FPS,若是調成 Performance 模式的話則可以進一步提升到接近 40 FPS,對於玩家如果選擇有支援 FSR 技術的大作時,可以開啟以獲得更佳的 FPS 表現。

最後來看一下 3DMark 中的 Storage Benchmark 的得分,內建的 Micron 2400 512GB 獲得總分 1667 的數據,載入、安裝、儲存、搬移的速度與平均獨取時間也都可以從下面的實際測試得知。

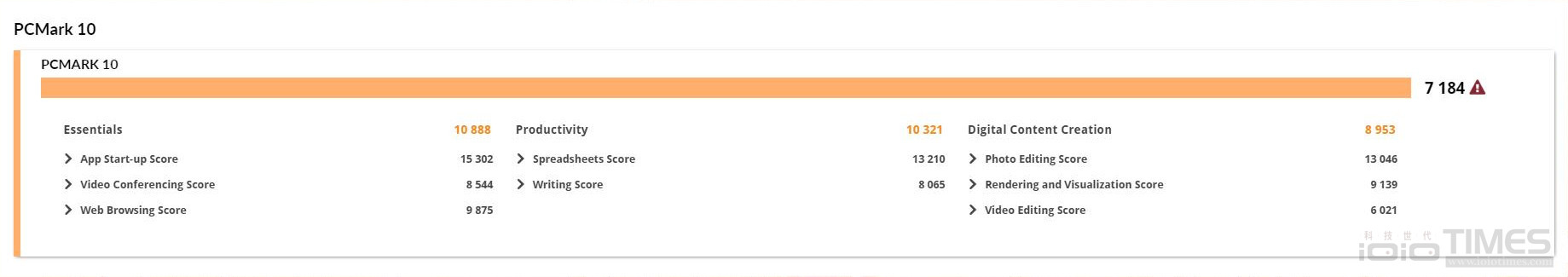

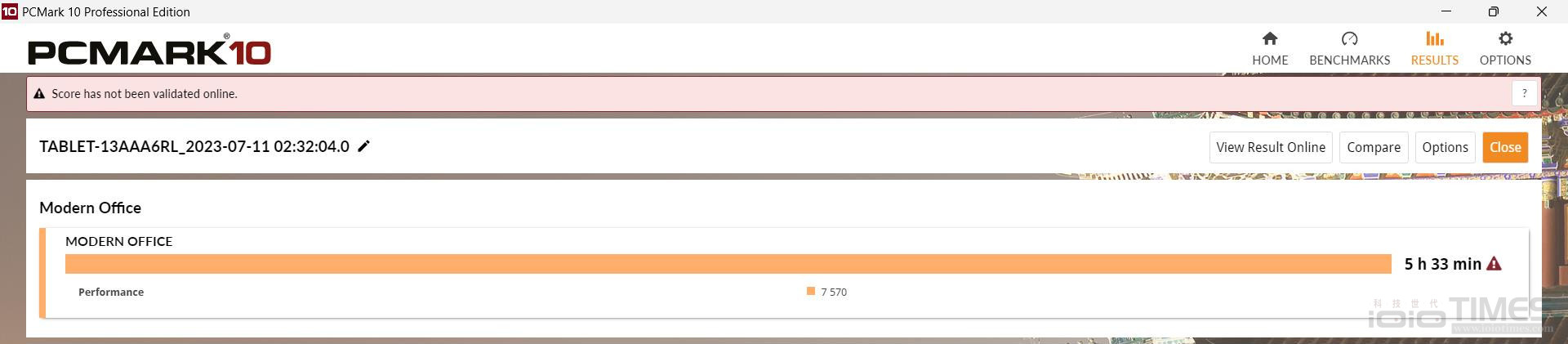

除了 3DMark 的表現外,針對一般工作使用的 PCMark 10 也可以來試試 ROG Ally 電競掌機的適應效果,從實測的數據上可以看到總分獲得 7184 分,分項表現上,Essentials 與 Productivity 兩部分都有破萬分的成績,代表在一般基本工作與文書相關的使用上是絕對沒問題的,至於 Digital Content Creation 數位內容創作方面也獲得有約 9000 分的數據,這樣的總和成績其實也堪比一些中(高)階電競筆電版本了。

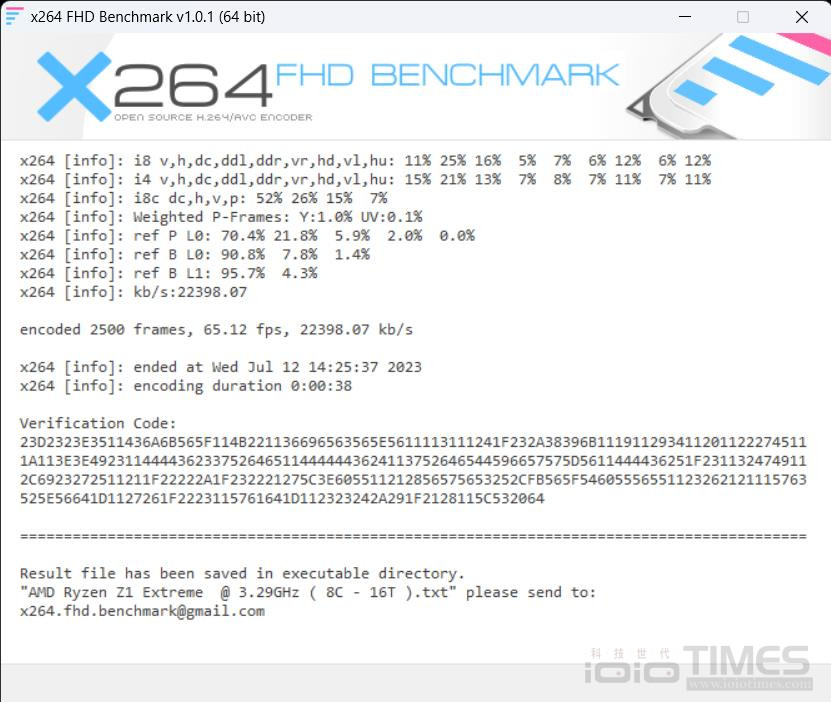

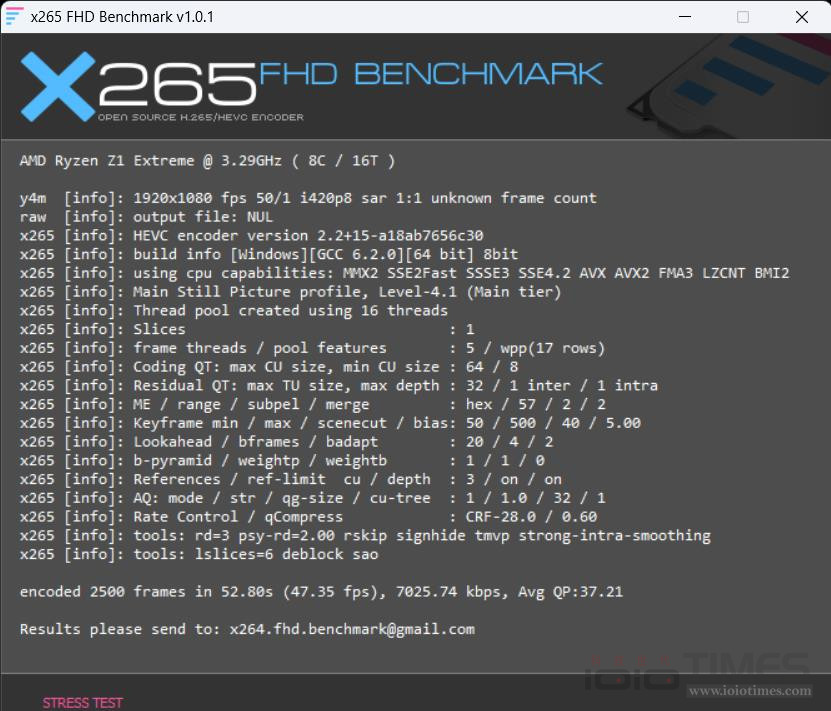

Ally 在 x264 與 x265 的表現上也不錯,分別有 65.12 以及 47.35 FPS 的成績,看來轉檔處理上也是相當強勁夠力的。

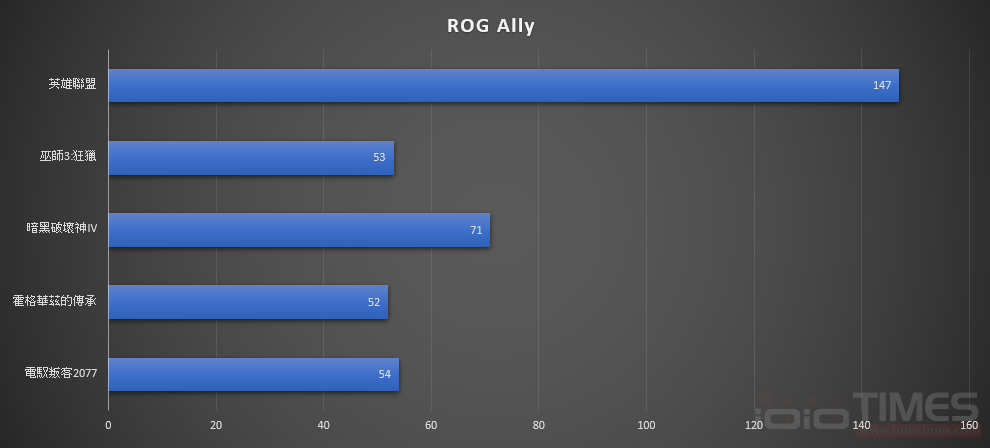

遊戲設定的部分,基本上光追採關閉 (小螢幕下的光追表現不明顯外,也會影響順暢感)、畫質預設為中 (但若較吃資源則改為低,如霍格華茲與電馭叛客),並開啟 FSR2 (預設 Performance 模式)。

不難看出在低耗資源的 LOL 上面可以獲得不錯的成績,但以其他的幾款 3A 大作來看,大概在開啟 FSR2 之後可以維持落在接近 60 FPS 的表現也算相當厲害了,包括像是《電馭叛客 2077》、《霍格華茲的傳承》、《巫師 3:狂獵》等,另外也加入了《暗黑破壞神 IV》,勉強還算可以玩,如果想要更順暢的體驗可以搭配 ROG XG Mobile 外接顯卡會更好。

至於非大作的部分可以透過其他 Xbox Game Pass 來挑選想玩的遊戲,基本上 ROG Ally 是可以順暢勝任打 Game 這件事的。

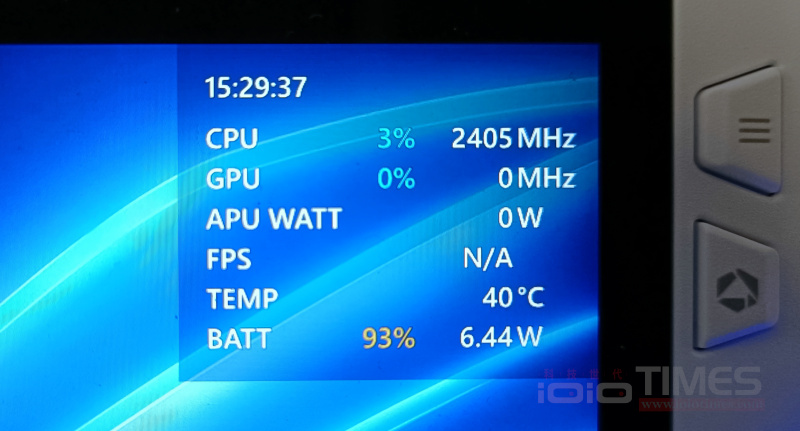

測試最終,來看看 ROG Ally 電競掌機可以用多久?透過 PCMark 10 下的 Modern Office 基本模式可以提供玩家約 5.5 小時的使用時間,相較於許多號稱電競筆電的版本已經具備有更長的續航能力,但如果拿來打 Game 呢?大部分大作以極速模式運作的話大概只能維持 1 小時左右的使用時間,若是改成一般則可以拉到約 2 小時使用,至於一般追劇的話,也能有約 5 小時的觀看時間,也算不錯的續航表現了,就算沒帶 (有) 平板直接把 ROG Ally 的 7 吋螢幕當替代,也能提供一整個下午的追劇休閒時光。

專屬客製的Armoury Crate軟體

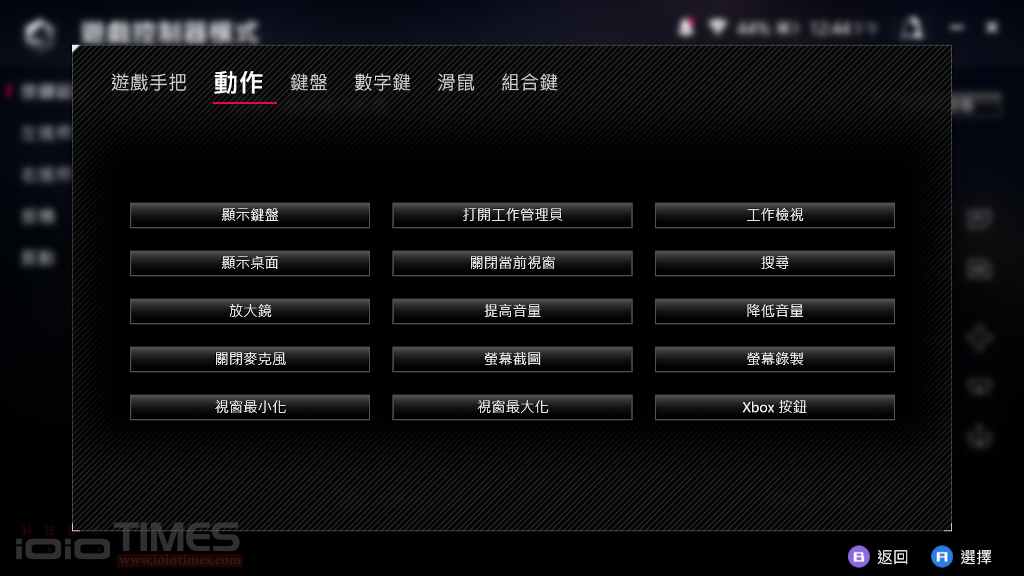

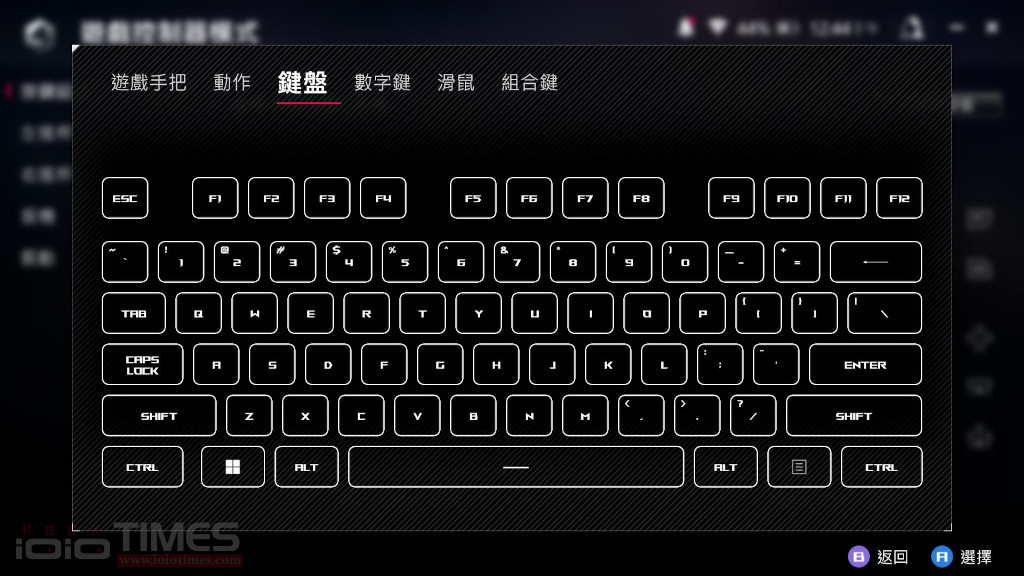

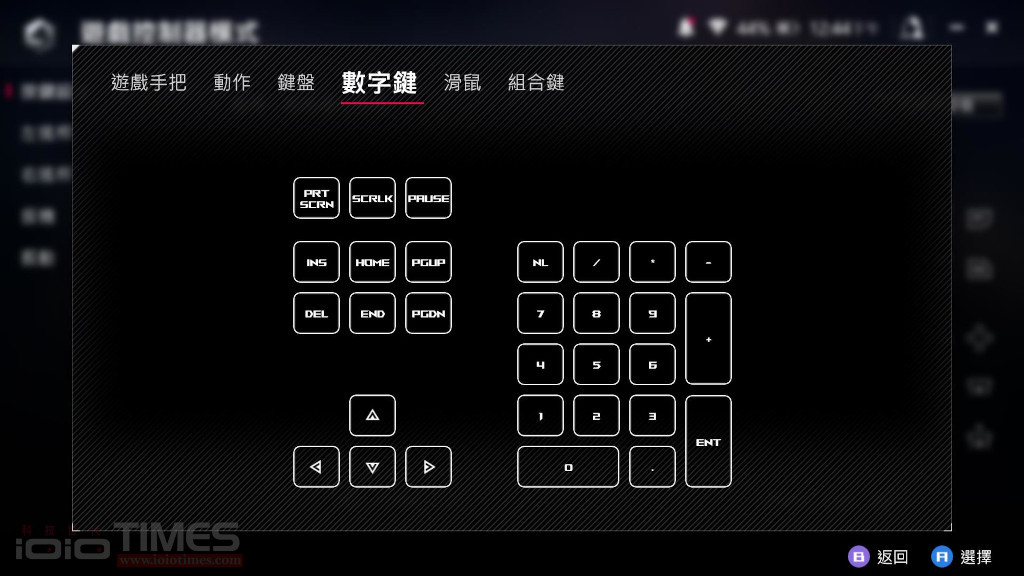

在 ROG Ally 電競掌機上除了可以直接透過按鍵進入控制中心做各項設定外,也能從為掌機特別設計 Armoury Crate SE中來做各種個人化按鍵設定,按一下就能開啟,算是隨時可以任玩家調整。

左側上方的控制中心按鍵可呼叫出包括性能模式的切換與即時資訊顯示功能,另外也可以切換 AMD FSR 技術開啟或關閉,而三種不同的操作模式可依照玩家實際需求來選擇,包括靜音模式的 10W 到效能模式的 15W,以及極速模式的 25W,甚至是接上電源時的 30W 最高性能。

Armoury Crate 的可調整項目相當多,主要分成「遊戲庫」、「設定」與「其他」三大項,除了遊戲庫會自動排列已下載的遊戲外,一開機進入 Armoury Crate 後就能直接開啟遊戲,至於設定選項可以調整的可說是包山包海,還可以自訂控制中心的選單項目,方便玩家快速切換,基本上可以依據個人喜好來做設定,當然連同 RGB 的燈效部分在內,通通是可以調整的,其他項目的部分則是可以查看系統的硬體資訊以及遊戲截圖彙整、軟體更新等等。

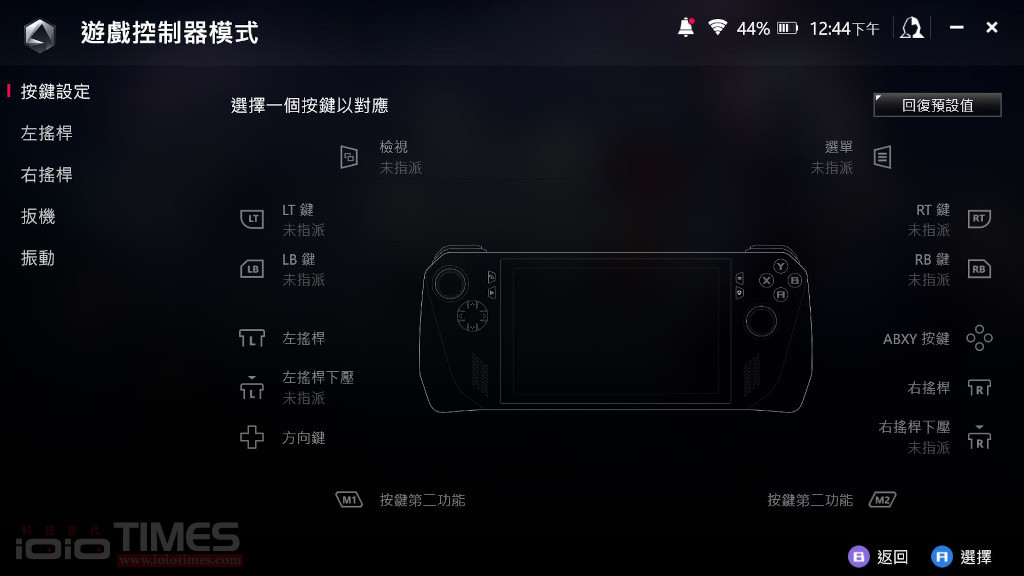

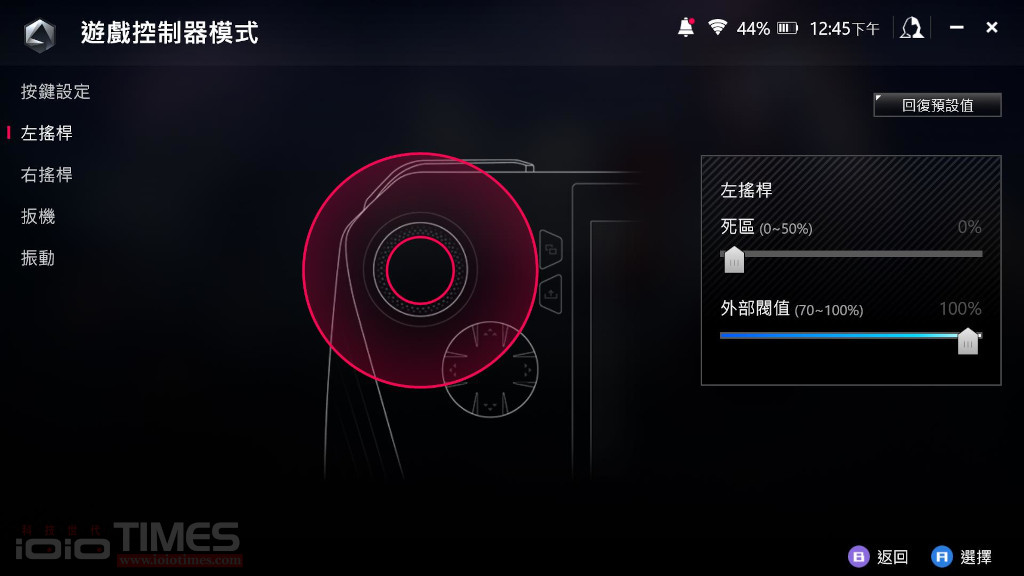

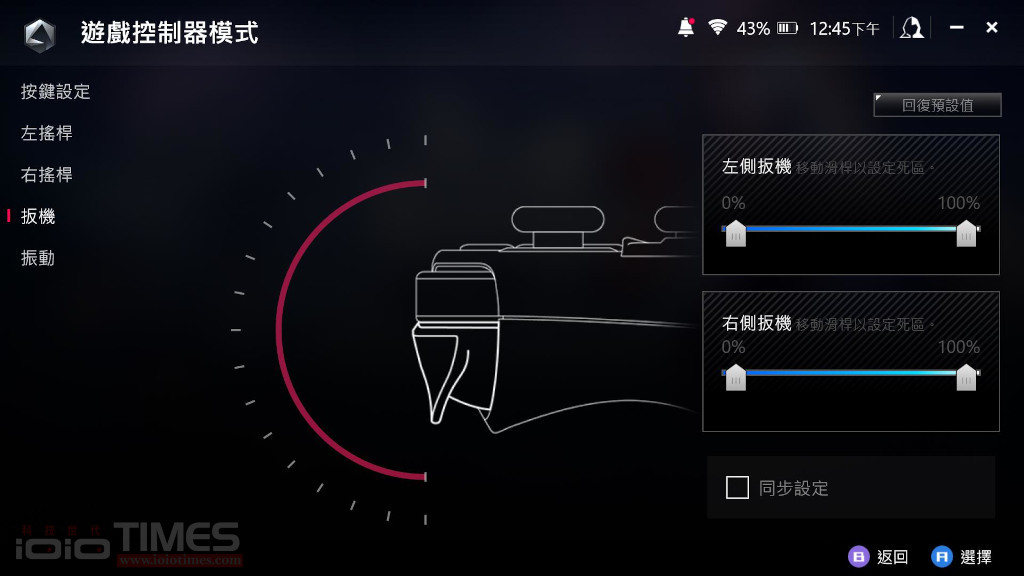

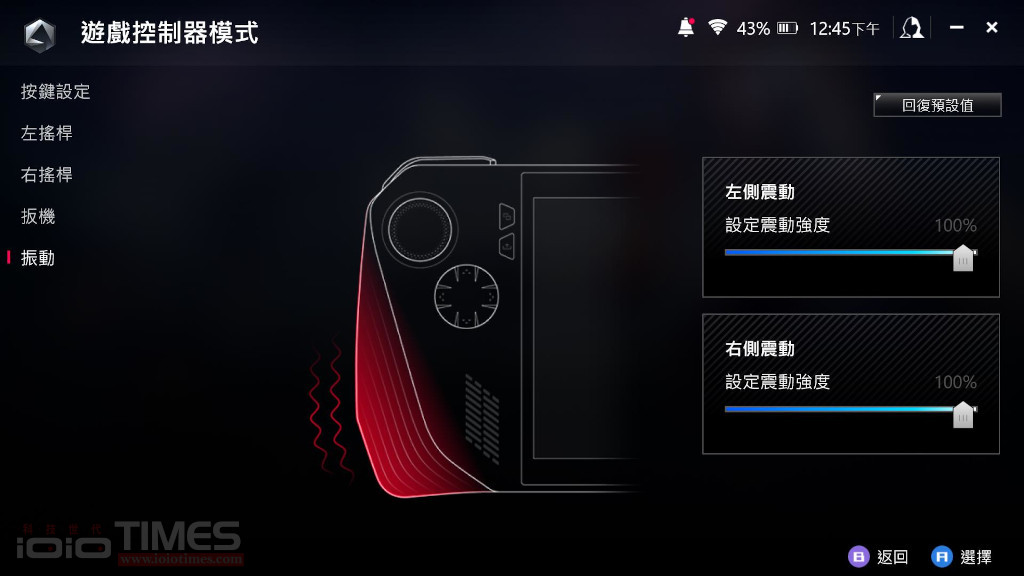

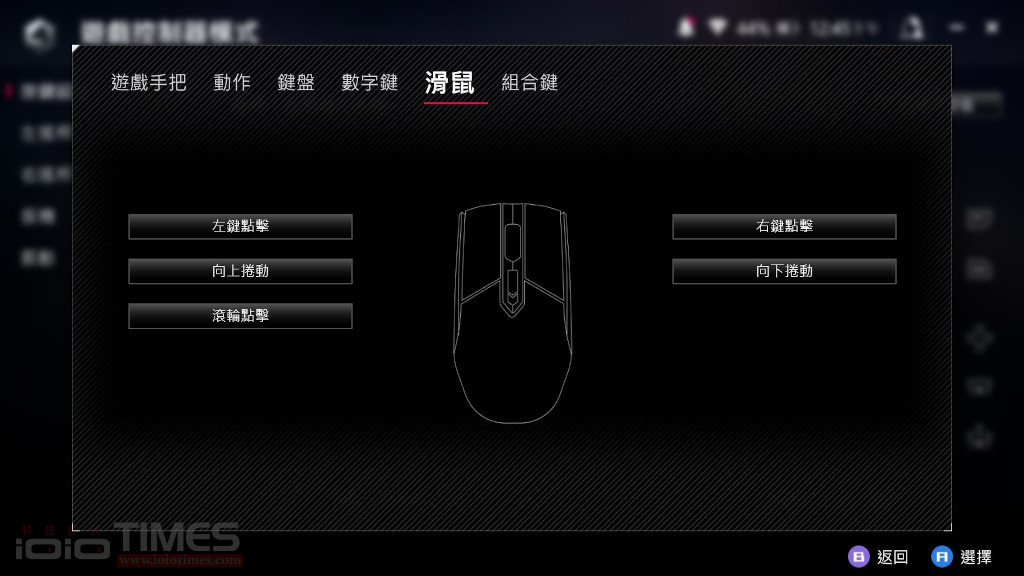

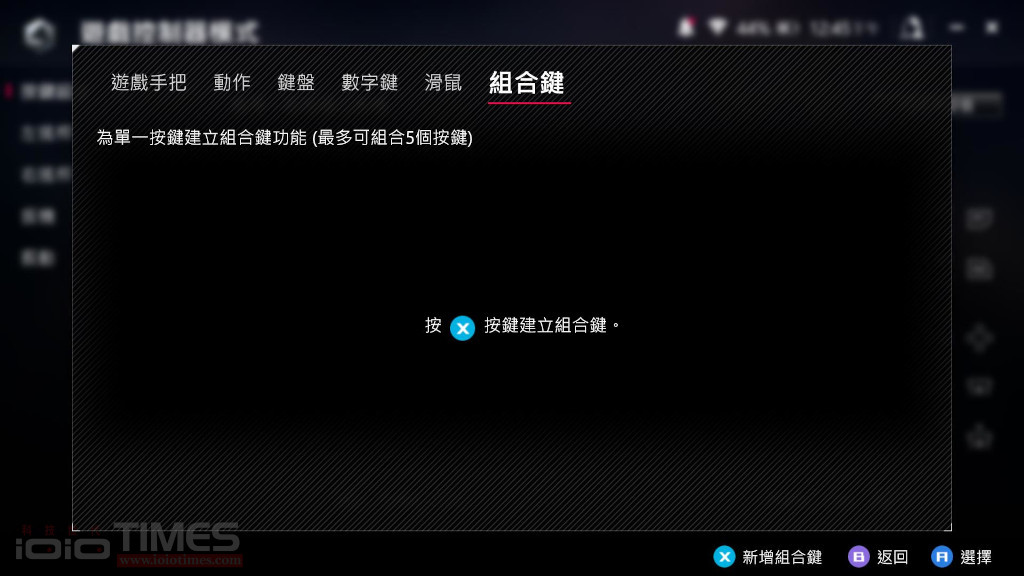

在設定這一項中的可調整功能相當多,幾乎包含了 ROG Ally 的各項按鍵控制,而且由於搭載 Windows 11 的緣故,不僅是提供玩家作為遊戲主機使用,也包括了在非遊戲下的一般應用程式功能的操作,這部分可從其中的控制模式可以來做切換,在遊戲控制器模式則可以針對按鍵、搖桿、扳機、震動等來做個人化設定。

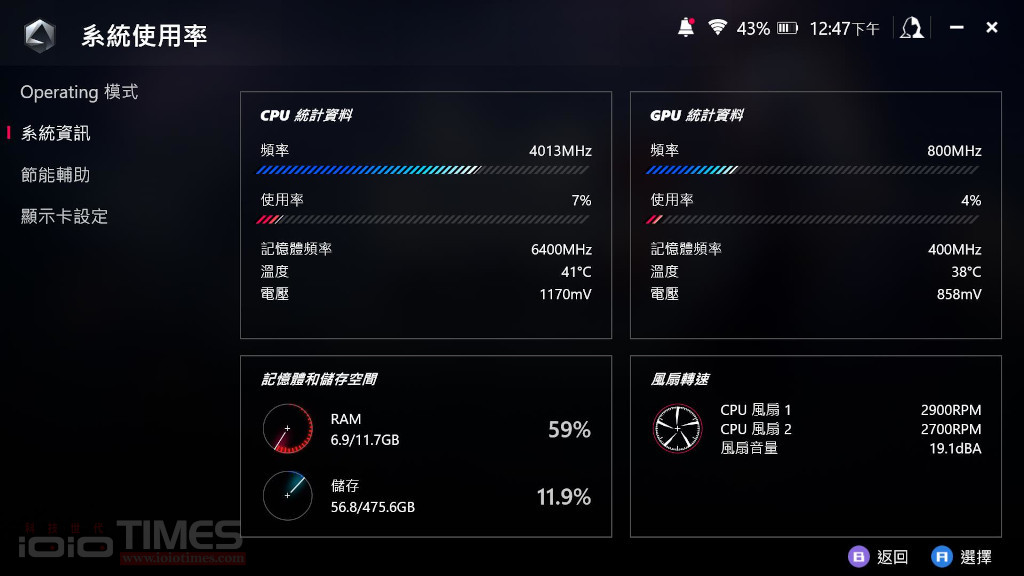

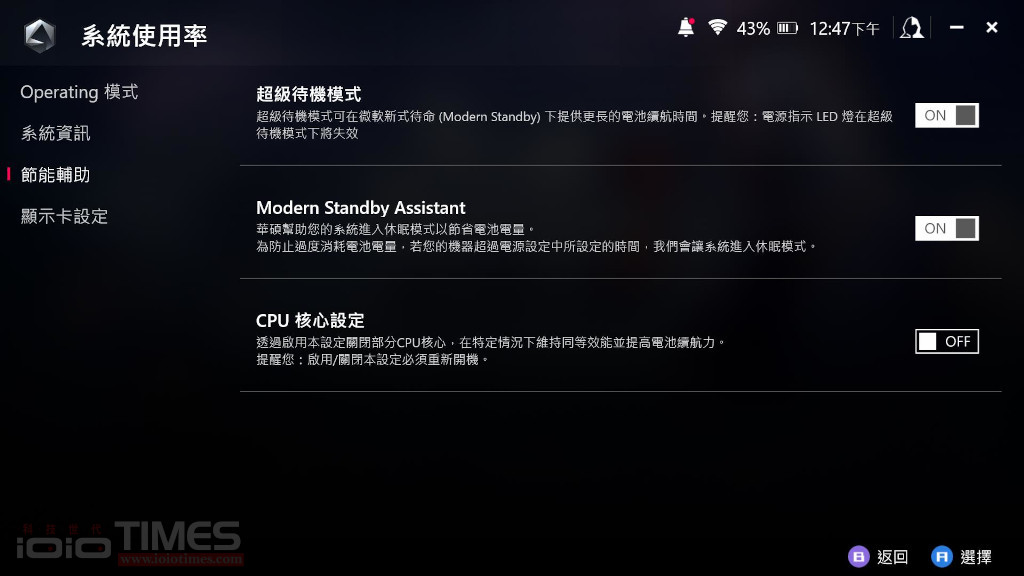

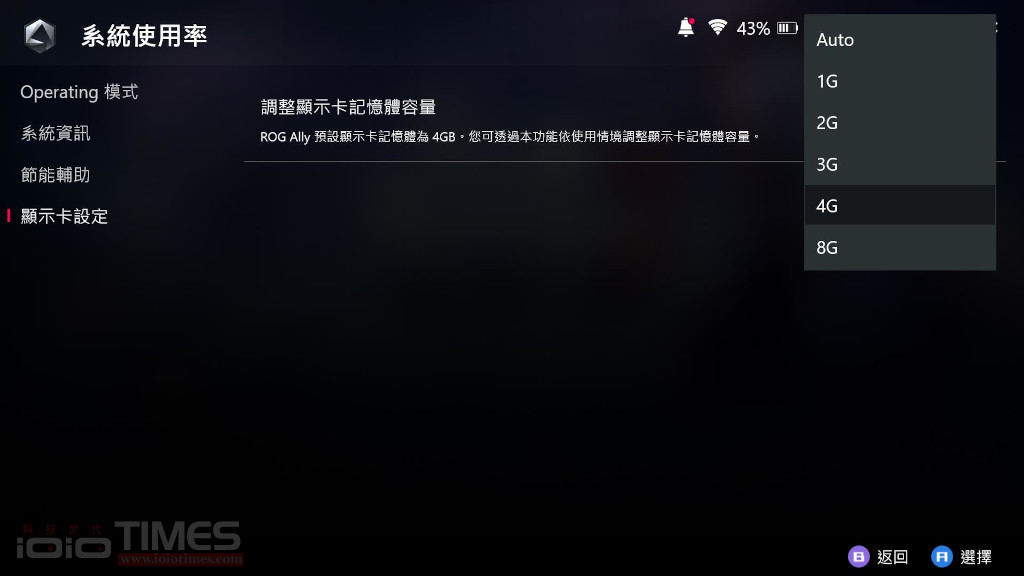

在設定項目中,除了控制模式的設置外,在 Operating 模式也能看到不同模式時 (Windows、靜音、效能、極速…)的頻率與使用率,溫度、電壓、儲存空間狀態與風扇轉速等資訊,還能調整顯示卡的記憶體容量 (最大8G)。

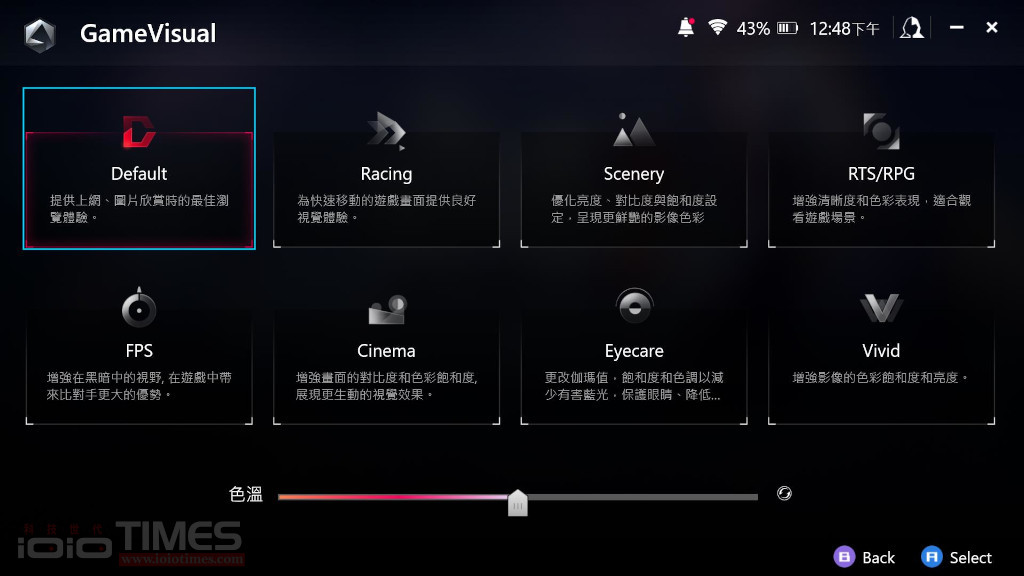

GameVisual 則可以根據玩家的不同使用狀態,調整不同的螢幕顯示色溫,像是選擇 FPS 模式就會應強螢幕的對比顯示,選擇 Eyecare 模式就會轉換成護眼狀態。

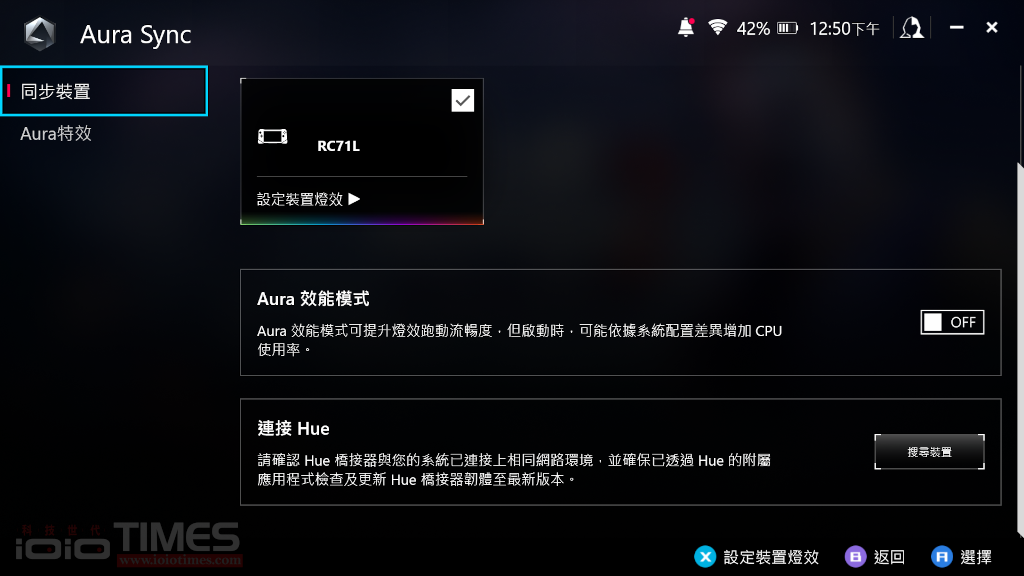

燈效部分則可以從燈光進去調整,除了提供基本燈效:恆亮、呼吸、閃爍、彩色循環、彩虹、彗星、跳躍閃爍、觸發、雷射、漣漪外,也可以進入 Aura Sync 來做同步裝置的設定。

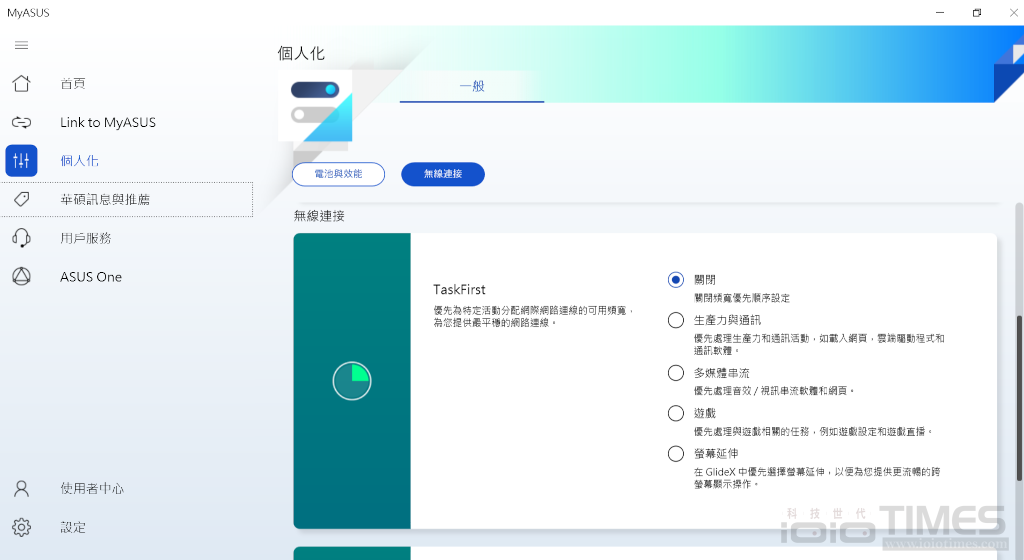

最後,ROG Ally 電競掌機一樣有支援 MyASUS,玩家也可以在這裡做一些相關設定,包括像是電池保養模式或是 WiFi Smart Connect 等,其中的 TaskFirst 也提供玩家可以針對使用模式不同的網路頻寬模式設定。

試用心得與結語

如果要說是 ROG 跨界推出電競掌機,倒不如說是這款 ROG Ally 跨界不僅是一台電競掌機、還是一台迷你主機!

一開始試玩時會覺得上了 Windows 11 作業系統有比較屌嗎?不就是掌機,掛了電競就變桌機或筆電了喔…,隨著使用的時間越久,反而覺得的確是蠻不錯的設計,在作為遊戲掌機的部分,或許也會有玩家拿來跟 SD 做比較,的確有點類似卻又有不同,ROG Ally 考量了更多玩家可能會需要的細節,操作感雖然主觀、但更高階的處理器可以擁有更流暢的運作速度、更細緻的解析度 (1920×1080) 與 120Hz 的更新率與 500 尼特的亮度,這些相信用過了就會有蠻大的體驗反饋,一樣是7吋螢幕,玩 Game 的感覺 ROG Ally 的確是勝出。

要是加上 可跨平台的特色後,那更多的支援性顯然就是 ROG Ally 的優勢了,歸因於內建的 AMD Ryzen Z1 Extreme 處理器與 Radeon RDNA 3 顯示核心,整體的表現上儼然是一台迷你小電腦、而且還是可以有一定效能水準的版本,就算當成一般工作使用也能應付自如,只要配上滑鼠鍵盤等周邊,儼然可以對應基本工作無誤,說是跨界主機一點也不為過。

至於掌機的通病:續航力問題,雖不能說完美解決,但也提供了節能的方式,玩家可以透過切換性能模式來延長使用時間,當然如果打算盡情玩遊戲大作來個過癮,那建議還是接上電源比較妥當,畢竟一連接電源就會啟動極速模式,除了可以獲得最佳效能表現外,也能不用考慮續航力的問題,狠狠玩個通霄也是OK的。

對應遊戲的部分由於也內含 3 個月的 Game Pass Ultimate (7/31 前購買 ROG Ally 電競掌機,登錄最高可享有 1 年 Game Pass,再享限定優惠 ROG 耳機加購 65 折起),喜歡透過 Xbox 專屬搖桿遊玩的朋友也能對應使用,而且 ROG 也有推出 ROG RAIKIRI PRO PC控制器可以入手搭配,最近也有一些大作即將上市,或許除了繼續農暗黑 4 之外,也可以玩玩新的遊戲,相信 ROG Ally 電競掌機都能勝任,畢竟官方口號可是打著 #隨時來 GAME,好啦,小編要繼續接著玩了。

更多資訊可上 https://twasus.site/snq5W !