隨著 SSD (Solid State Drive) 固態硬碟的普及化,不僅 M.2 規格已經是現階段主流,傳輸模式與 NVMe 標準也邁入到最新一代的 Gen 5 與 2.0,讀寫速度也一舉邁入破萬 MB/s 大關,這部分相較於以往傳統硬碟 HDD 來說可是天差地遠的差距,尤其是在面對兩者的單位成本越來越接近的情況下,除了系統碟外,就連資料儲存或是作為主機上的遊戲碟使用,也都轉向 M.2 SSD 的懷抱,但市場上的規格與品牌眾多,到底要怎麼挑選合適的一款呢?

入手M.2 SSD的基本注意重點

近幾年 SSD 挾著容量提升與價格快速下滑的優勢,已經是玩家主機中的系統碟主流,免去舊式傳統硬碟的厚重、大體積以及慢速讀寫、怕碰撞等等缺點,SSD 佔據了玩家在儲存方面零組件的主要地位,傳統硬碟轉向透過更大容量 (如 20TB/22TB) 作為資料備份的存在 (如 NAS),SSD 也在單位成本不斷向傳統硬碟靠攏的情況下,幾乎全面性覆蓋了玩家的主流市場。

目前 SSD 的選擇性相當多,扣除速度較慢的 SATA 規格,純粹就 M.2 介面的部分就有 Gen3、Gen4、Gen5 在市場上一同出現,而且就算同樣是 Gen4、各家的讀寫速度也有差異,價格也各不相同,包括保固年限、總寫入量、NAND Flash 類型、容量大小等等,都是入手前要先有基本概念的,想挑選一款合適的 M.2 SSD 嗎?那就先來了解一下基本重點:

◆ M.2

相較於原有的 SATA 介面、M.2 顯然整個縮小許多,SATA 受限於頻寬,因此想要更高的讀寫速度就得改採 M.2 才行,目前 SATA 多半是 2.5 吋規格的 SSD 或 HDD 採用,早期 M.2 走 SATA 規格的版本目前多已淡出市場。

◆ 規格/讀寫速度

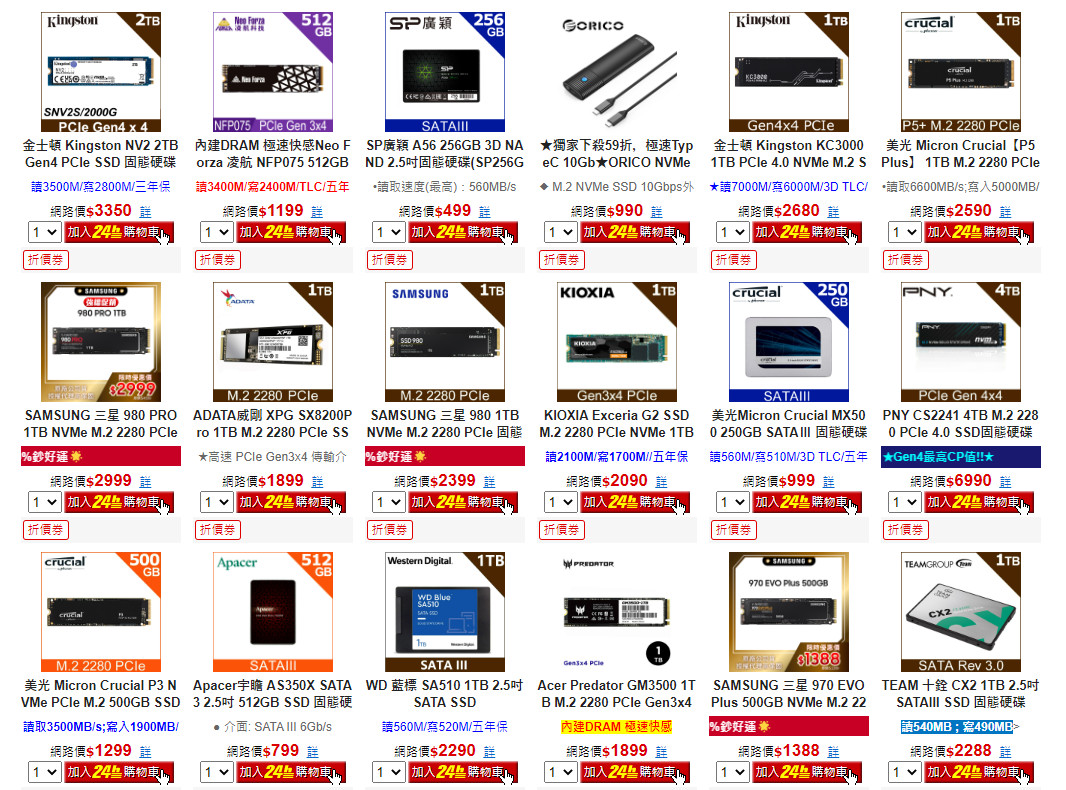

現階段市場上大多以 Gen4 為主,前代 Gen3 還有部分在銷售,除了售價較低之外,讀寫速度也較 Gen4 慢,若價格合適倒是可以入手來當作資料碟使用。而最新的 Gen5 則是剛推出一小段時間,目前正式開賣的廠商較少,雖然讀寫速度可以邁入 10000MB/s 大關,但在價格上也比較昂貴,建議預算充足且追求極限速度的玩家才考量是否入手。

主流的 Gen4 這一階又分成3部分,超過 Gen3 上限一些些的 Gen4 (偽)、讀寫速度落在 5000MB/s 的 Gen4 初代以及高階 Gen4 的 7000MB/s 這一級,少部分有剛好介於初代與高階中間的版本,挑選的時候可以看一下價格以及品牌信賴度來做衡量標準。

*提醒一下,如果是舊主機的話(2019前)可能僅支援至Gen3規格,雖然Gen4也能安裝使用、但速度會被限制在3500 MB/s以下,採購前請先確認支援性

◆ 容量

如果是做為系統碟使用的話,至少選擇 500GB 的版本算是基本,以安裝作業系統以及基本常用軟體後,可用空間其實已經所剩不多,如果佔用的空間過多導致系統碟的可用空間過少,也容易產生”掉速”的情況,目前主流會比較建議選擇至少 1TB 的容量版本,如果預算可以的話,直接入手 2TB 的版本會更好。

另外,主機板上的 M.2 插槽通常不只一組,也可以採用分流的方式,分開系統碟使用與資料儲存或遊戲碟的做法也OK,畢竟新遊戲動輒幾十、上百 GB,1TB 容量也裝不了太多遊戲啊!

◆ 價格

價格這一項大概是比較見仁見智,不過如果將規格考量進去的話,或許在挑選上也能省下一些猶豫不決的時間,部分的線上商城通常會不定期的促銷,因此有些特別版本也會有出乎意料的特價推出,以 Gen4 x4 系列版本可以從讀寫速度上判定是屬於那一級的規格,另外就是耐用度 (總寫入量 TBW) 與保固時間,通常超值促銷的版本大多是以高容量+低價位兩方面誘因來吸引玩家入手,不作為系統碟使用的話,拿來當作資料儲存或遊戲備份等目的也是不錯的方式。

◆ TLC或QLC

作為 SSD 上面使用的主要元件-快閃記憶體來說,也會常看到TLC、QLC等單詞,以目前的類型則一共有4種,分別是SLC、MLC、TLC 與 QLC,差異在 Bit 數分別是1、2、3、4,所以也就是 S(ingle)、M(ulti)、T(riple)、Q(uad) Level Cell 的意思,目前市場主流以 TLC 與 QLC 為主。

得益於堆疊技術的提升,因此可以看到更多的 TLC 或 QLC 顆粒可以提供更大容量的版本,不過在耐用度上,SLC>MLC>TLC>QLC,抹寫次數從 SLC 的 5~10 萬、MLC 則是 3000~1 萬,到了 TLC 則剩下 500~3000、QLC 最差僅 100~300 左右,新的 3D QLC 版本則是稍微提高了些、來到 1000 左右,總寫入量 TBW 也是,所以玩家在挑選的時候如果不清楚產品本身是採用哪一種顆粒版本的話 (因為通常也不一定會標示),可以找一下 TBW,太低的話、通常都是 QLC 無誤。(譬如有些容量是 2TB、但 TBW 僅有 400 這種的),另外,這時候的保固期限長短就會比較有差了。(5 年總比 3 年好)

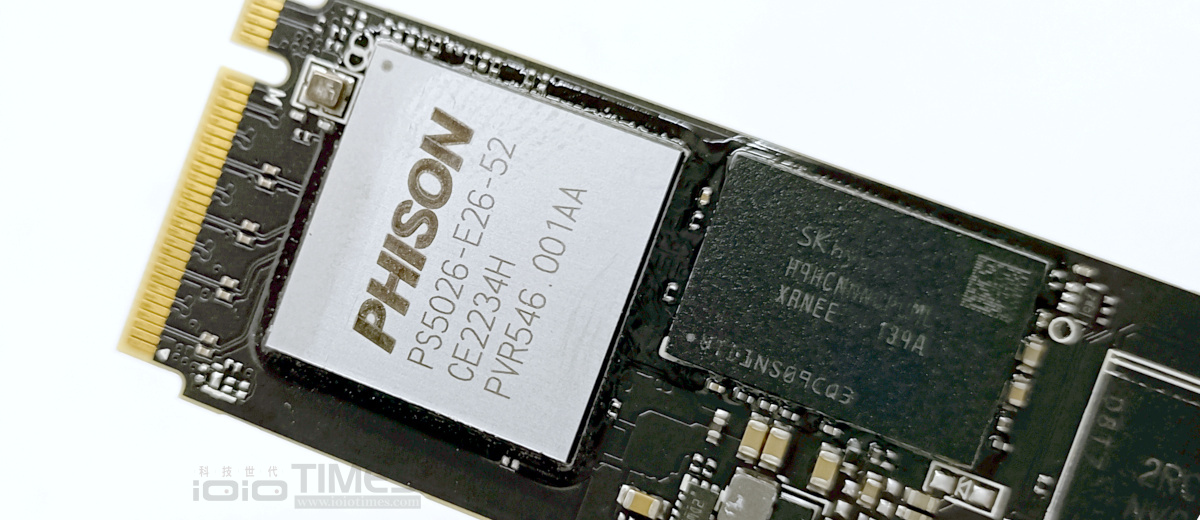

◆ 主控晶片與快取記憶體

基本上 M.2 SSD 上頭都有標貼或是特殊的散熱片覆蓋,因此控制晶片採用的版本與是否有提供快取記憶體等等的資訊不一定可以直接從產品外觀上看到,通常是要撕掉標貼後才會得知 (有可能會破壞保固),由於控制晶片會影響 SSD 的效能,通常廠商端都有標準配套,甚至部分品牌有自己自家的版本,像是 Crucial 用的是自家 Micron 美光、WD 則是SanDisk…等,所以真正在挑選的時候也是看產品的官方速度標示與品牌信賴度來決定是否入手。

至於快取記憶體方面,目前平價版本大都是 DRAM-less 當道 (無額外快取記憶體配置),要有額外配置快取 DDR4 顆粒的話,通常也是在高階版本才會出現。

◆ 散熱片

另外,雖然大多數廠商都是採裸片包裝的方式販售,不過有少部分廠商還是有提供一些精心設計的造型散熱器,這部分就看玩家喜不喜歡,也有的是附上薄型的散熱片輔助散熱,以目前主機板上大都有提供 M.2 造型散熱片的設計,裸片方式直接與主機板散熱片安裝基本上就可以應付了。

《2023零組件選購推薦:15款主流/平價M.2 SSD》

本次也收集了市售共 15 款主流/平價 SSD,各型號版本如下:(按英文字母順序排列)

接下來就來檢視一下這 15 款 M.2 SSD 的各項特色與效能實測吧!

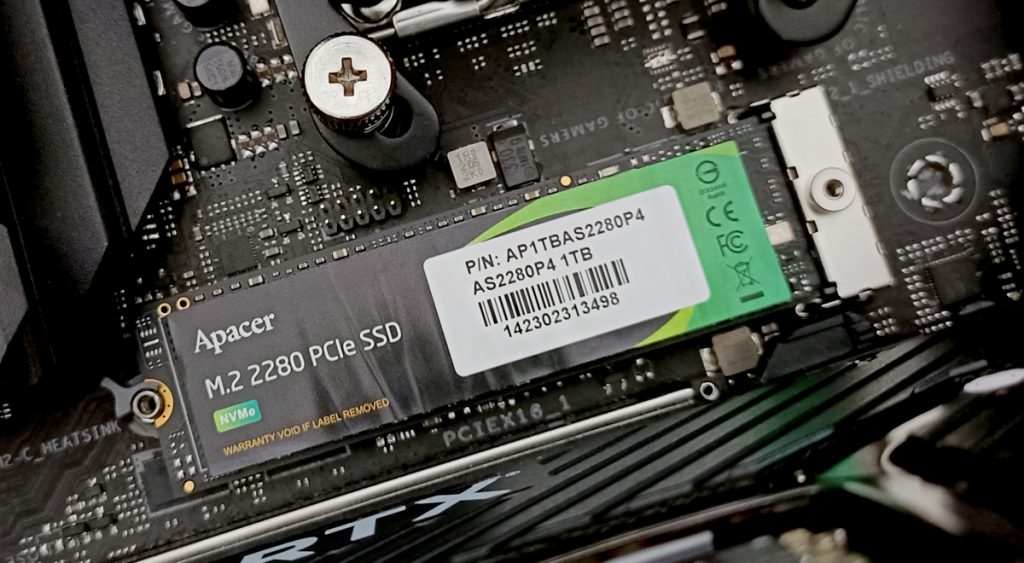

Apacer 宇瞻科技推出的 AS2280P4 1TB 採用 Gen3x4 的版本,讀寫速度方面在官方的標示上為3000/2000 MB/s,保固期限為三年,外觀包裝上採用了簡約式的設計,紙盒、吊牌式,正面有開透明視窗方便玩家一覽SSD的實際樣貌,目前一共有5款容量版本供玩家選用:240GB / 256GB / 480GB / 512GB / 1TB,單面配置的設計也適合用在如筆電、小主機以及各種M.2插槽上…

除了 AS2280P4 之外,Apacer 在 Gen4x4 規格也推出了 AS2280Q4 這系列的產品供玩家選用,目前一共推出有 500GB/ 1TB/ 2TB 等三種容量版本、讀寫速度可達 5000/4400 MB/s,包裝上以黑+綠色調作為視覺設計主體,而且附件中還提供了一組銀色的散熱器來輔助散熱,主控晶片則是採用 Phison PS5021-E21 以及 Toshiba 112 層 TLC NAND 儲存顆粒…

採用 Gen3x4 規格的 Crucial P3 在目前的 M.2 SSD 市場中,除了提供頂規的 3500/3000 MB/s 讀寫性能表現外,在價位上的親民平價特性也是玩家的心頭好之一,除了具備 Micron 血統的品質保證外、高達 5 年的有限保固也是玩家可以放心使用的一環,P3 採用了 Phison PS5021-E21 主控晶片以及自家 176 層 QLC 3D NAND 顆粒,另外包裝內還提供有一顆 M.2 固定螺絲,真的是很貼心…

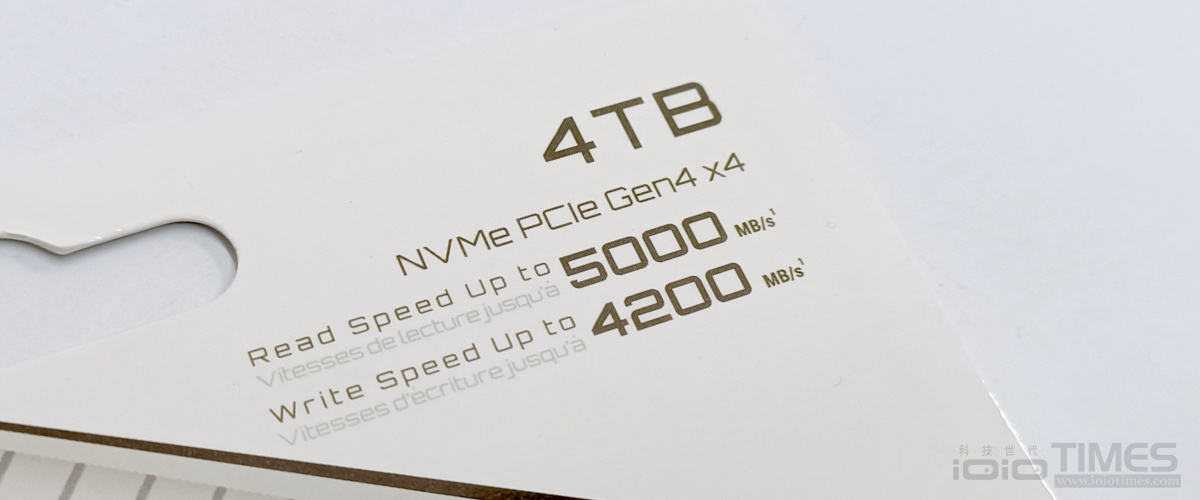

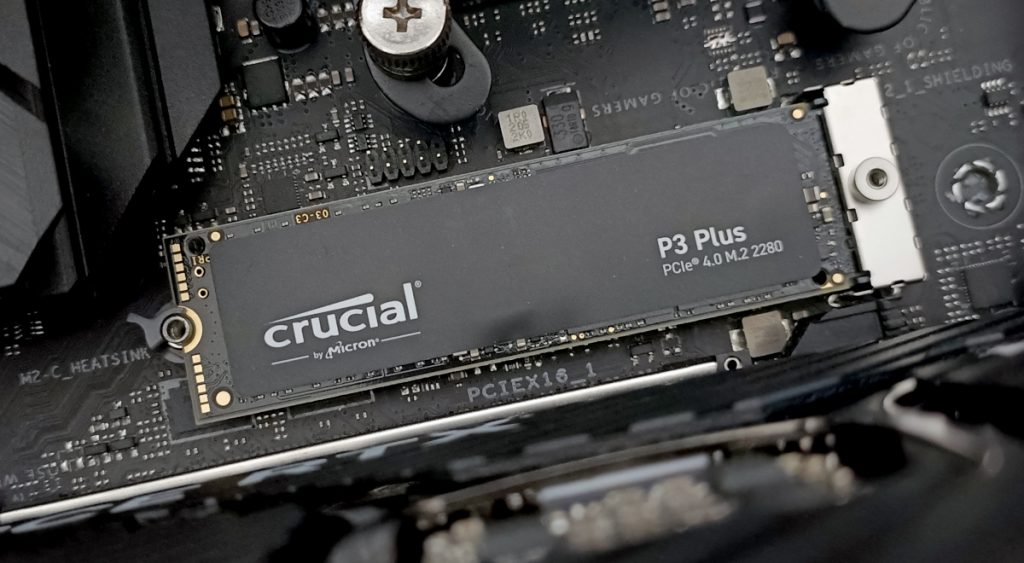

源自 Micron 血統的 Crucial 系列在 M.2 SSD 方面目前則是以 P3、P3 Plus 與 P5 Plus 這三款為主打,其中的 P3 Plus 則是將規格晉升到 PCIe 4.0、讀寫速度也提升至 5000/4200 MB/s,容量版本則是有 500GB、1TB、2TB 以及 4TB 等 4 款可選,並且具備有 5 年有限保固,主控晶片採 Phison PS5021-E21、NAND 顆粒則是 Micron 自家的 NY161 這一版,單面 PCB 配置、4 顆構成總容量 2TB…

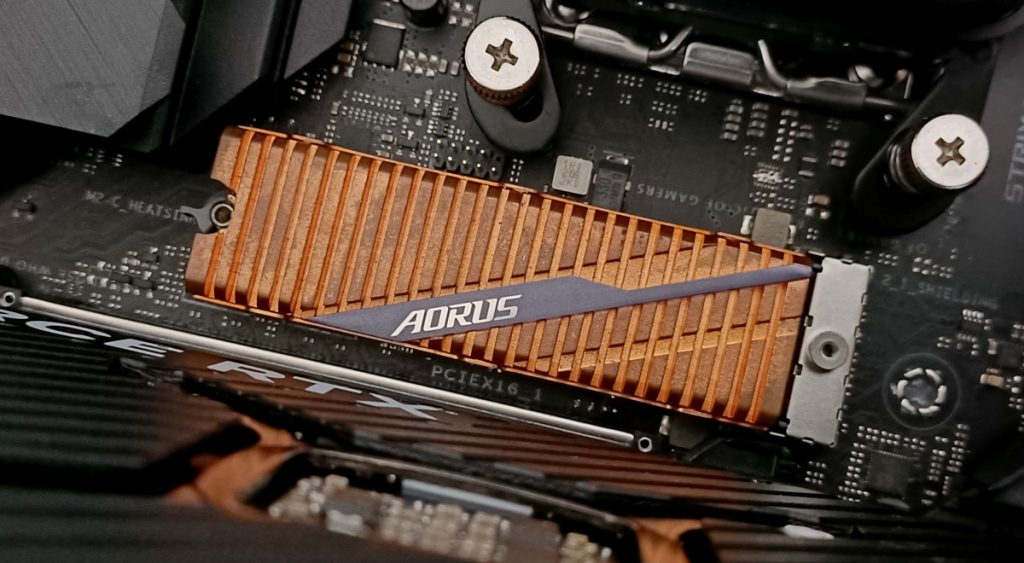

■ GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 2TB

GIGABYTE 這款 AORUS NVMe Gen4 M.2 SSD 先前在甫一推出時就受到眾多玩家的注目,採用全包覆式的純銅散熱片外觀以及 Gen4x4 規格的 5000/4400 MB/s 讀寫速讀,提供了使用者在視覺、效能、高效能性三方面的滿足,具備 27 道正面剖溝設計的高效純銅散熱片導熱係數可達 401W/mK、比一般鋁質散熱片的 237W/mK 要提升 69% 的散熱效果,配置方面採用了 Phison PS5016-E16 主控晶片以及 Toshiba…

市佔第一的龍頭廠商 Kingston 在 M.2 SSD 的平價版本中推出了 NV2 這款來因應玩家對儲存上的需求,相比前代 NV1、NV2 除了提供更多的容量版本供玩家選用外,在讀寫速度上也一舉從原先的 2100/1700 MB/s 拉高到了 3500/2800 MB/s,包裝設計上一樣是紅白色系,慣用的藍色PCB與自家 144 層 QLC NAND 顆粒,搭配 TSMC 28nm 的 Silicon Motion SM2267XT 主控晶片…

作為 MSI 高階 Spatium 系列的一員,M480 HS 這款除了有導入一組青銅色鋁質散熱片之外,本體的 Gen4x4 M.2 SSD 也具備了極佳的讀寫速度,強調唯快不破的特色,高達 7000/6800 MB/s 的高速讀寫表現讓玩家不論是做為系統碟或是遊戲碟使用都能暢快的在各種場合下,提供最棒的性能展示,採用具質感的精緻紙盒包裝,並附上特別設計的微星龍Q萌安裝指南…

同樣是隸屬於 Spatium M480 系列的 M480 PLAY 不只提供玩家可以用在 PC 主機上、連家用遊樂器 PalyStation 5 也能對應,獨特設計的超薄厚度就算直接搭載特殊設計的雙飾面造型高效散熱片也能符合 PS5 SSD 擴充槽的最大 11.25mm 高度,同樣採用與 HS 版相同的 Phison PS5018-E18 主控晶片,以及透過 4 顆 Micron 3D TLC NAND 顆粒構成 2TB 容量,讀寫速度也高達 7000/6800 MB/s…

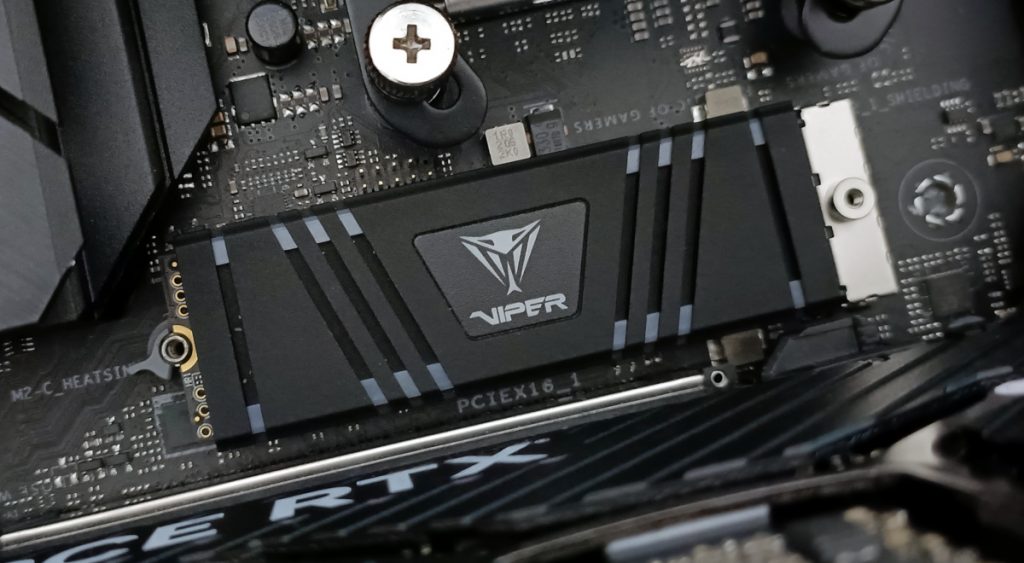

■ Patriot VIPER VPR400 RGB 1TB

來自美商博帝 Pariot 的 M.2 SSD 就是與眾不同,VIPER VPR400 結合了 RGB 酷炫燈效特色與 Gen4x4 的高速讀寫功能,形成絕佳的電競組合,不只提供 4600/4400 MB/s 的讀寫性能,額外附加的黑色鋁質造型散熱片在透過 Thermal Throttling 散熱變頻技術的輔助下,讓 VPR400 可以維持高速穩定運作以及超炫燈效的雙重體驗,搭配 12nm 製程的 INNOGRIT 控制晶片與 Micron 176 層 TLC NAND 顆粒…

作為儲存相關領域深耕多年的大廠PNY (必恩威),除了在電競遊戲定位上推出 XLR8 系列外,超值平價系列的 CS 版本也極受玩家青睞,這款 CS2241 一共有 4 種容量版本供玩家選擇:500GB、1TB、2TB 以及 4TB,除了最高讀寫速度達到 5000/4200 MB/s之外,超大容量的 4TB 版本也讓玩家不論是遊戲大作或是資料備份、影音存檔等等通通可以一支搞定,另外,具備 MTBF 150 萬小時與 5 年有限保固也讓玩家可以安心使用…

身為全球硬碟大廠之一的 Seagate 希捷科技一向在產品品質上有著相當嚴苛的標準與要求,除了確保提供玩家在性能方面的優秀表現外,也提供業界唯一的資料救援服務,這款具備最高血統的 FireCuda 530 不僅高達 7300/6900 MB/s的高階讀寫速度外,180 萬小時的 MTBF 與極高的 2550 TBW 總寫入量也是其他 M.2 SSD 難以匹敵的,這款具備 2TB 容量版本搭配上絕佳的效能表現,讓高階玩家可以一次就能魚與熊掌兼得…

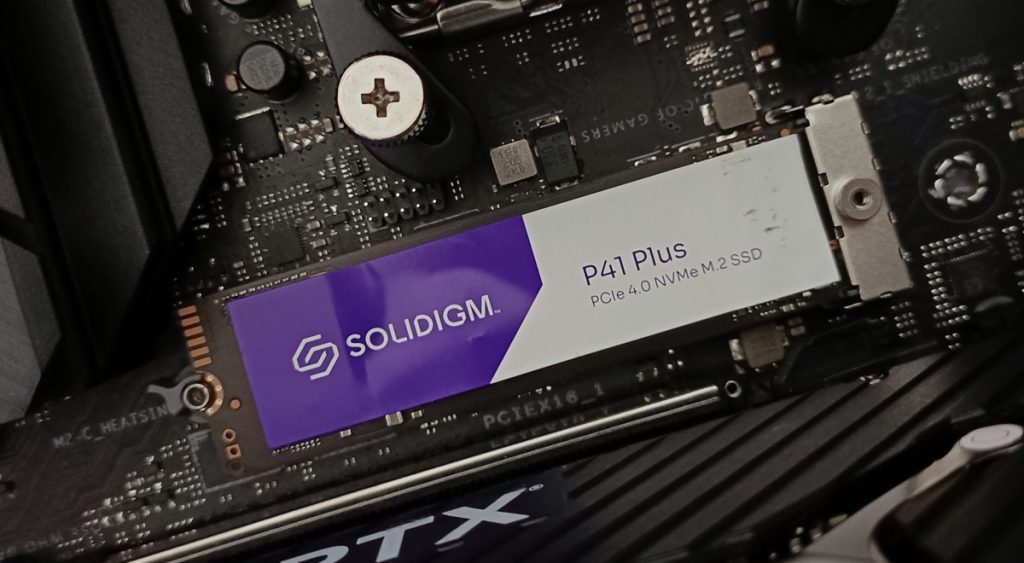

來自原生是 Intel 的 Solidigm 等於是融合了 Intel 與承接者 SK hynix 兩大品牌的優點於一身,除了推出有高階版的 P44 Pro 系列之外,入門款的 P41 Plus 也在親民價格上受到玩家好評,採用 DRAM-less 架構的設計,搭配 Silicon Motion SM2269XT 主控晶片與 144 層 QLC NAND Flash,提供 4125/2950 MB/s 的讀寫速度,MTBF 為 160 萬小時、總寫入量則是 400 TBW…

受到玩家好評的 Teamgroup 也推出有多款加入獨家巧思的 M.2 SSD 產品,像是水冷版的 SSD、陶瓷散熱 SSD、石墨烯散熱片 SSD 等等,算是十分用心在創新研發上的品牌,像這款 MP44L 就是將石墨烯鋁箔材質直接與標貼結合在一起、創造出 <1mm 的特殊散熱標貼,不僅解決了一般標貼會造成導熱不佳的問題,也讓散熱得到更直接的成效,免去 SSD 運作時的積熱問題。至於在容量上除了這款 1TB 版本外,也還有 250GB、500GB 以及 2TB 版本可以挑選,官方標示具備有 5000/4500 MB/s 的讀寫速度…

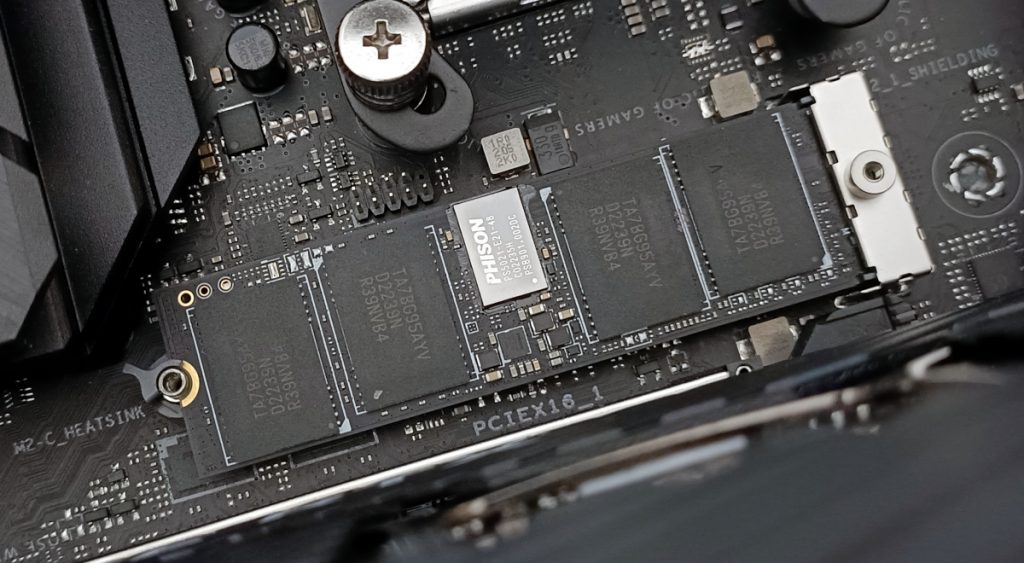

歸屬在 Teamgroup 十銓科技旗下的 CARDEA 系列,這款 Z44L 算是 Gen4x4 產品線當中的入門款,除了採 DRAM-less 架構外,重點當然是放在價格的優勢上,特別是在包裝內還附上了一片超薄款的石墨烯專利散熱片,算是廠商端的貼心溫柔了,採用 Phison PS5019-E19 主控晶片與 Toshiba 112 層 TA7BG95AYV TLC NAND 顆粒,提供 3500/3000 MB/s 的讀寫速度,另外保固方面也提供了 5 年…

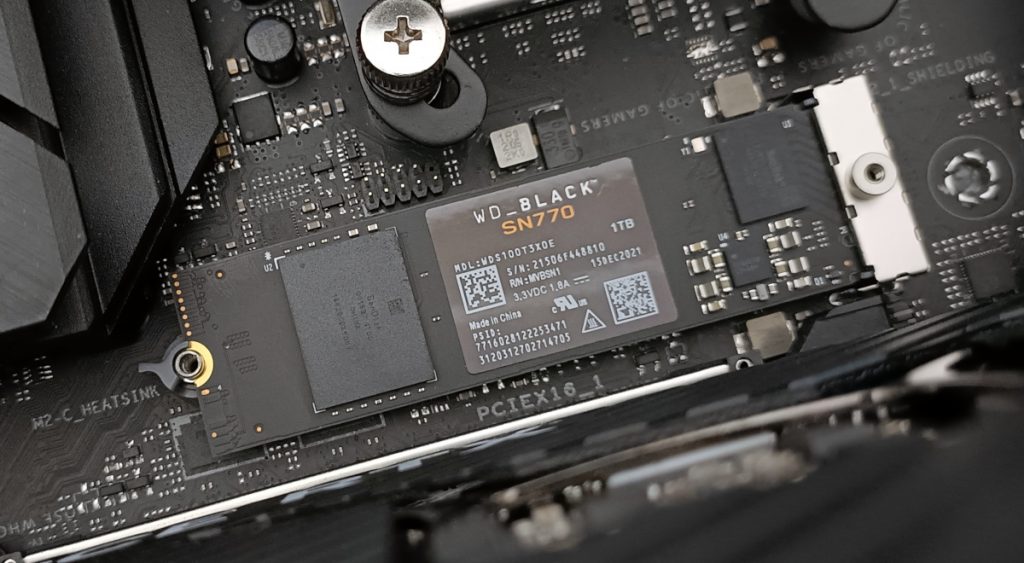

身為 SSD 市場高階代名詞之一的 Western Digital (WDC) 一向在產品的規格上極為用心,WD_BLACK 系列更是針對玩家而推的版本,接續前一版 SN750 SE 的 SN770 除了具備 Gen4x4 規格與 5150/4900 MB/s 的讀寫速度外,採用的主控晶片與 NAND Flash 也都是自家 SanDisk 的產品,分別是 20-82010081-A1 這顆低發熱版與 001397 1T00 這款 112 層的 3D TLC NAND 顆粒,簡潔配置的設計方便使用在各種 M.2 插槽環境…