各位如果不健忘的話,去年 (2022) NVIDIA 發布首波 RTX 40 系列顯示卡時的陣容其實原本是有三個型號才對,分別是RTX 4090、RTX 4080 16GB 以及 RTX 4080 12GB,不過後來卻只見 RTX 4090 與 RTX 4080 16GB 這兩款版本推出,另一款也掛上 RTX 4080 型號的 12GB 版本則是悄悄地消失,隨之而生的消息則是”更名”為”RTX 4070 Ti”,預計將會在 CES 2023 大展時推出,這段時間相信站上也有許多相關訊息報導。

雖說大家都熟知老黃的刀法精湛,這一刀下去的結果可不是只有把原本 RTX 4080 16GB 砍成 12GB 這麼簡單,更名為RTX 4070 Ti 基本上從核心的 CUDA 數量到記憶體的頻寬、效能都硬生生的被斬了一大刀,不過世事總是悲喜參半,最終定價上面有看到老黃釋出的誠意:799 美元定價,比起隔壁棚的 RX 7900 XT 還要再便宜 100 美元,跟著解禁腳步的邁開,小編也來同步開箱這款改名回歸的 GeForce RTX 4070 Ti 到底葫蘆裡賣了甚麼藥!

中階主力代表、RTX 4070 Ti基本規格介紹

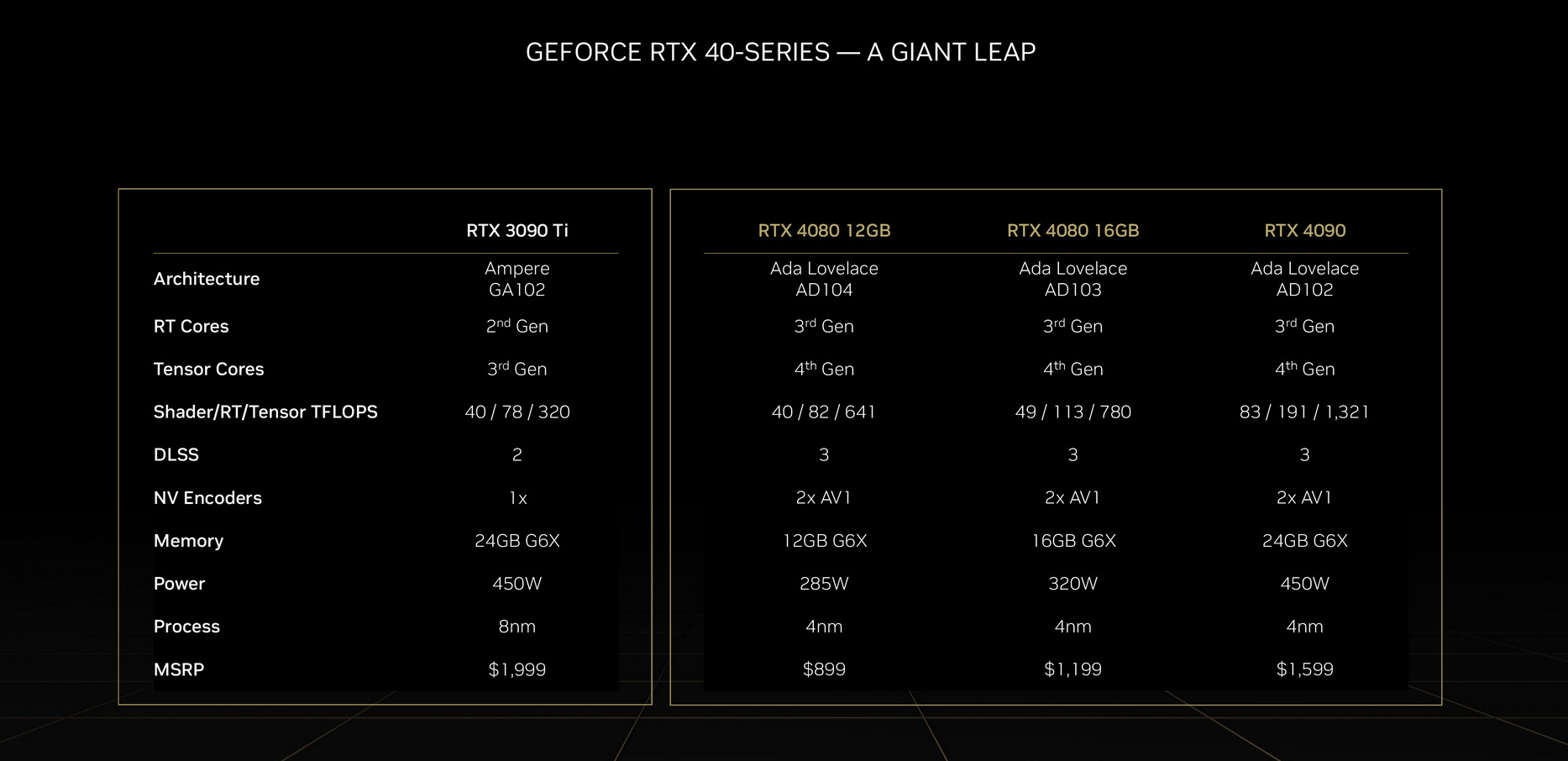

雖然說 RTX 4070 Ti 同樣也是 NVIDIA RTX 40 家族成員之一,同樣也是來自於 TSMC N4 (4nm) 製程工藝,但其主核心晶片與 RTX 4090 的 AD102、RTX 4080 16GB 的 AD103 不同,而是再次一階的 AD104,規格方面:內部擁有 7680 個CUDA核心、240 個第 4 代 Tensor 核心、60 個第三代 RT 光追核心、12GB 的 GDDR6X 記憶體版本則為 192-bit,以上這些都與當時的 RTX 4080 12GB 完全相同,所以可以確定 RTX 4070 Ti 就是穢土轉生的 RTX 4080 12GB 無誤。

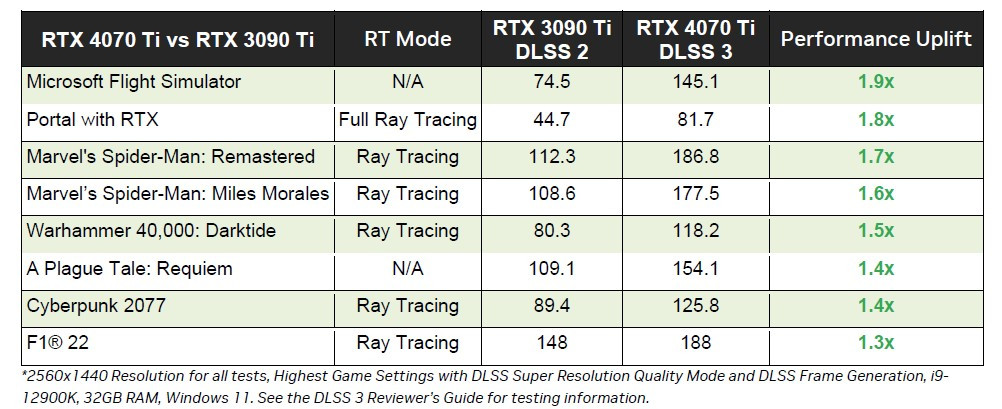

既然是 RTX 40 的成員,新一代 Ada 顯卡架構的各項特色當然也是全部都有繼承下來,像是能夠讓 FPS 值翻倍的 DLSS 3 技術就是主要賣點之一,官方表示在開啟之後,RTX 4070 Ti 的 FPS 值可以比前代顯卡之王 RTX 3090 Ti 高出 1.3~1.9 倍。

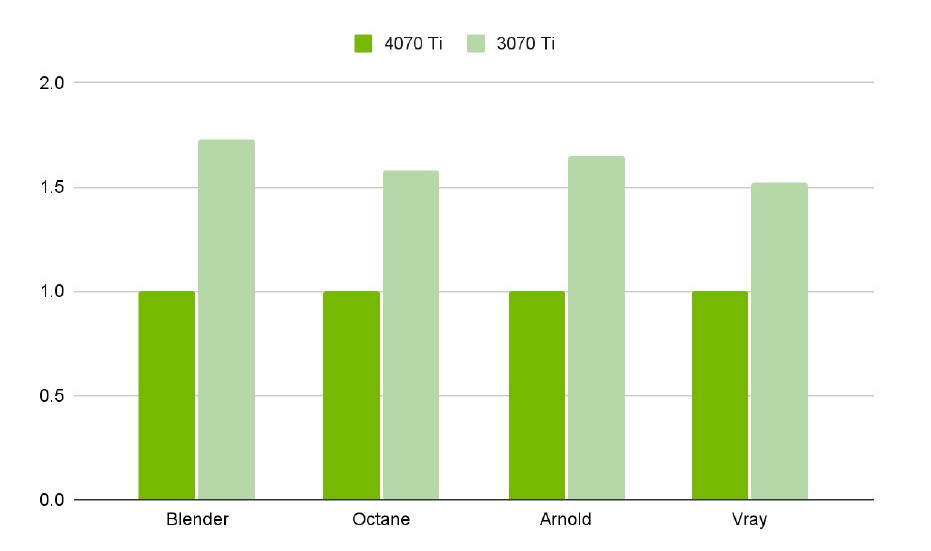

同時配合全新強化的 AI 加速核心和多媒體引擎,RTX 4070 Ti 在 3D 運算上能夠比前代 RTX 3070 Ti 快上 50% 以上,影片編碼速度更能夠有著翻倍的效率提升,更支援 AI 串流影像強化,讓玩家在使用 AV1 影像格式進行直播時的畫質能夠更為提升,實現遊戲、創作兩不誤的全方位體驗。

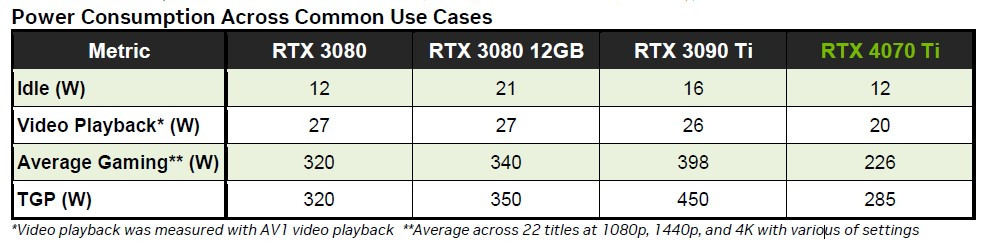

而除了 RTX 40 家族必備的特色之外,受惠於核心數量被大砍一刀 (?),功耗成為了 RTX 4070 Ti 一大重點,從 RTX 4080 16GB 的 320W 降到 285W,等於讓 12VHPWR 電源轉接線所需要連接 PICe 排線從 3 組 8 pin 改為了 2 組,理論上線材接頭將比較沒那容易燒毀…吧?

此外,因為顯卡型號等級被打下一階的關係,價格也相對有所鬆動,從原本美金899元降為799元起,與 RTX 4080 16GB 的 1,199 美元起跳價形成了400元的價差,也比對手 AMD Radeon RX 7900 XT 的 899 美元少 100 元,至於台灣部分的起跳價落在 28,990 元,相當於匯率高達 1:36!(台灣有鬼島稅不意外…)

MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio開箱

基本上各家針對這一波 RTX 4070 Ti 的登場早已做足準備,原則上除了將供貨充足外,各系列型號也都蓄勢待發,從標準版的 28,990 元版本到加裝大散熱片、頻率提升版等等飆破 30,000 元的高規版都一應具全,剩下的就是玩家口袋掏錢買單這件事了!(笑

小編這次第一款入手開箱測試的是 MSI 推出的 Gaming X Trio 系列的 RTX 4070 Ti,彩盒外包裝設計也維持 Gaming X Trio 系列的風格,獨特龍爪造型的 RGB 燈效配置與正面三風扇加上多邊形設計樣貌,其實與之前推出的同系列 RTX 4080 極為類似。

開箱後的附件部分也算精簡,基本上就是使用指南、顯卡支撐架以及 12VHPWR 連接插頭轉 2 組 8-Pin 轉接線材等。

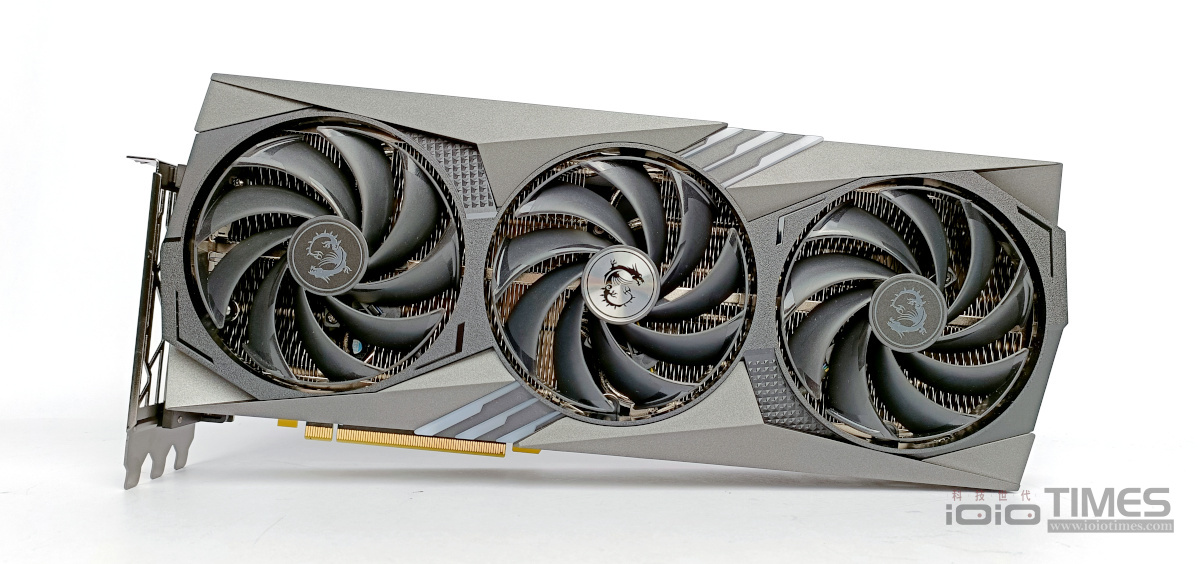

這款 RTX 4070 Ti Gaming X Trio 的外觀上第一眼其實與 RTX 4080 Gaming X Trio 很相似,同樣是採”新舊合璧”的設計概念,外輪廓承襲前代 RTX 30 Gaming X Trio 系列家族的多邊形菱角設計做為基礎元素,並在細節與線條的過渡上做了些微調,除了貫穿上下的「龍爪」造型 RGB 燈飾做了保留外,風扇框一側添加的「龍鱗」狀浮雕紋路裝飾也更鮮明的凸顯了象徵 MSI 微星一貫的龍魂信仰精神。

散熱部分也是採用 Gaming 系列定位的 TRI FROZR 3 設計,透過 TORX FAN 5.0 增加空氣壓力與散熱器風量,三風扇採用的環形扇框將三組傾斜 22 度的風扇葉片相連接,讓工作時即便在較慢轉速下也能保持高壓風流,可以比一般的軸向式風扇還要高出 23% 的氣流。

另外在風扇罩的部分也略為超出外殼,除了可以延長風的通道讓氣流能夠更順暢地通過風扇外,配上前罩下方的突起凹口有助於減少再循環,進而提高氣流穩定性並降低噪音;再者,也具備自動停轉技術,非高速運轉需求時會依據散熱需求來作自動判定。

頂部除了設置有 MSI Logo 龍魂燈效區之外,也可以看到位於後端中間的 12VHPWR 連接插孔以及標註在尾端位置的GeForce RTX 字樣,另外,PCB 背面有堅固的金屬背板、前面則是有固定用的整體堅硬顯卡框架 (官方正式名稱:堅固金屬抗彎帶),確保整片顯示卡布會出現如板彎或變形的情況,並且透過連接位置以散熱墊輔助底下的關鍵組件散熱。

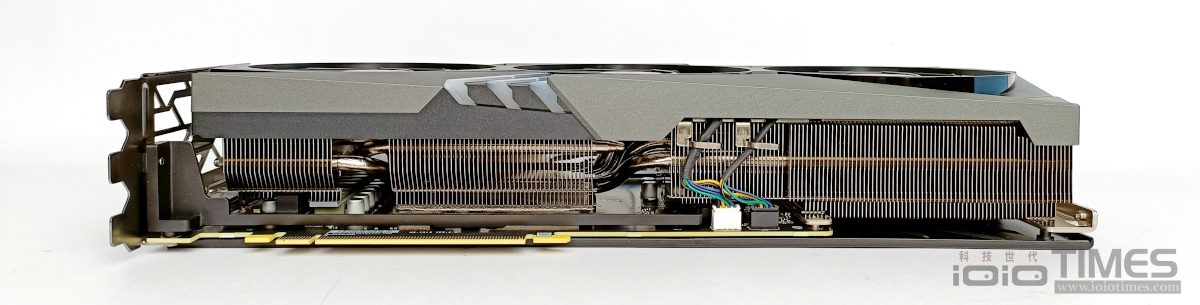

側面可以看到這片 RTX 4070 Ti 採用了相當密集的散熱鰭片搭配穿插其中的熱導管做最佳化的全面性散熱,包括配置在 GPU 底部接觸面位置的鍍鎳銅底座與波浪 2.0 散熱鰭片,打造超安靜的散熱體驗。

RTX 4070 Ti 的較低功耗也讓玩家可以大幅減低更換新一代顯卡就必須強迫連同電源供應器一併換新的預算壓力,雖說一樣採用的是 12VHPWR 這組 12+4-Pin 插座,但除了可以透過附件中的雙 8-Pin 12V 接頭來做轉接外,也讓有提供直出 12VHPWR 的新電源供應器壓力大減,但一樣記得要插好、插滿就是,以免意外發生。

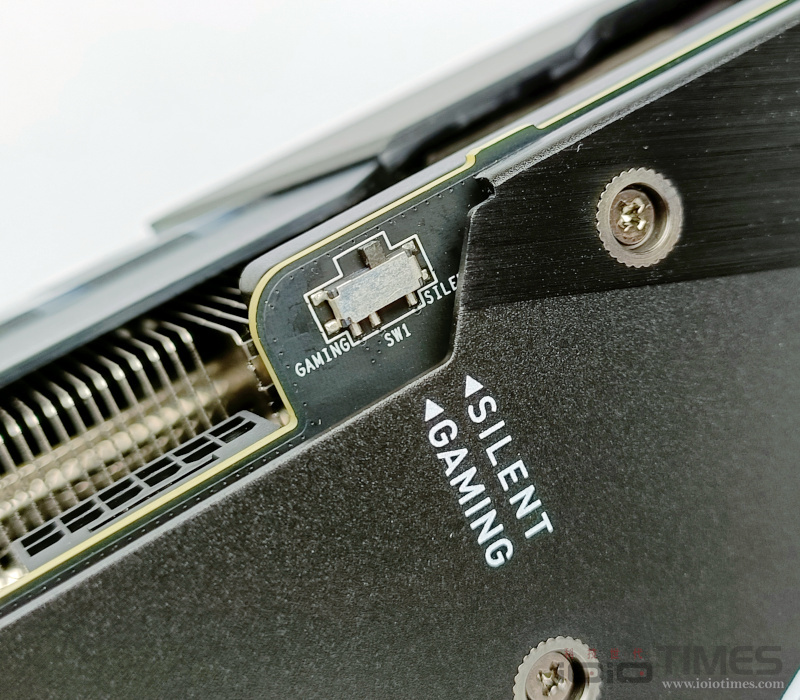

另外在一旁還可以看到有提供了雙 BIOS 設計功能,方便玩家可以自由選擇想要效能全開的 Gaming 遊戲模式、或是低噪音為主的 Silent 靜音模式。

前端 I/O 輸出區塊則是提供了 3 組 DisplayPort 1.4a 以及 1 組 HDMI 2.1a,支援最高達 4K@120Hz 或 8K@60Hz HDR 與 VRR 對應等。

尾端位置則是可以看到採用了帶有 V 形切口的鰭片設計,透過特殊的空氣順行鰭與前面提到的波浪 2.0 散熱鰭片設計讓氣流在流動效率上更加優異,可以幫助風流更集中的進入到散熱器中,然後像噴嘴般的快速排出熱氣、帶離廢熱!

背面設計則是摩砂與兩對角的斜切三角髮絲紋形成不同質感的風格,正中央的龍魂盾牌標誌顯然相當明顯的昭示這片背板的堅固度,除了防止板彎之外,也與底板連結達成輔助散熱的效果,後端的類爪形開孔也同樣是作為輔助散熱用的氣流流通設計。

燈效部分則是以頂部的 MSI 龍魂 Logo 以及正面的龍抓設置作為兩大 RGB 主軸,玩家可以透過微星的 MSI Center 軟體來做各項調整設定,燈效強度不低,不論是一般開燈狀態或是關燈時的明亮顯示,都能感受到這片 RTX 4070 Ti Gaming X Trio 的閃亮電競魅力。

效能實測

那到底改了型號命名的 RTX 4070 Ti 在效能上的表現為何?當然是透過實機測試來驗證最準確了;這次小編除了檢視有關 RTX 4070 Ti 的效能外,另外也拿了二哥-RTX 4080 16GB 一起來進行比對,看看老黃施展的這招刀法會造成效能上多大的落差?

平台方面則是採用了 Intel Z790 主機板、並搭配 Core i9-13900K 處理器,完整平台規格列述如下:

處理器:Intel Core i9-13900K

主機板:ROG STRIX Maximus Z790 APEX

記憶體:Kingston Fury Beast DDR5-6000 16GBx2(共32GB)

SSD:Samsung 980 Pro 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD

電源:MSI MPG A1000G

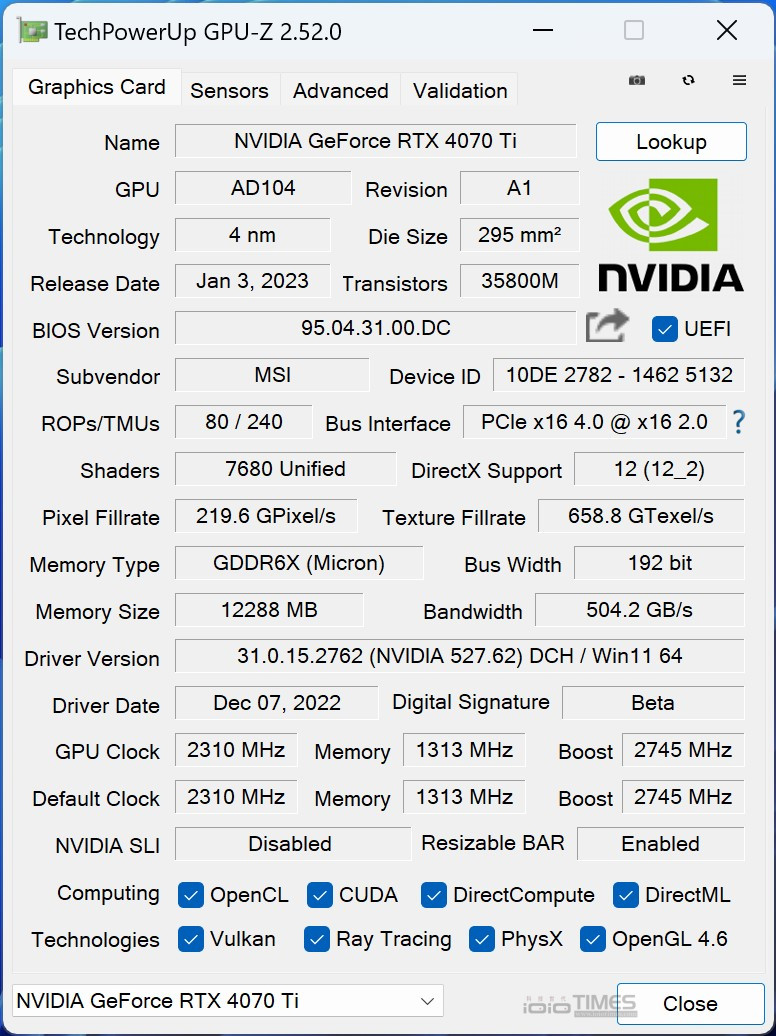

首先透過最新版的 GPU-Z 2.52 來檢視一下有關 RTX 4070 Ti 的相關資訊,從下面的偵測截圖可以看到這片 RTX 4070 Ti Gaming X Trio 的核心基礎時脈定在 2310MHz,爆發時脈來到 2745MHz,至於 12GB 的 GDDR6X 記憶體則是由 Micron 提供。

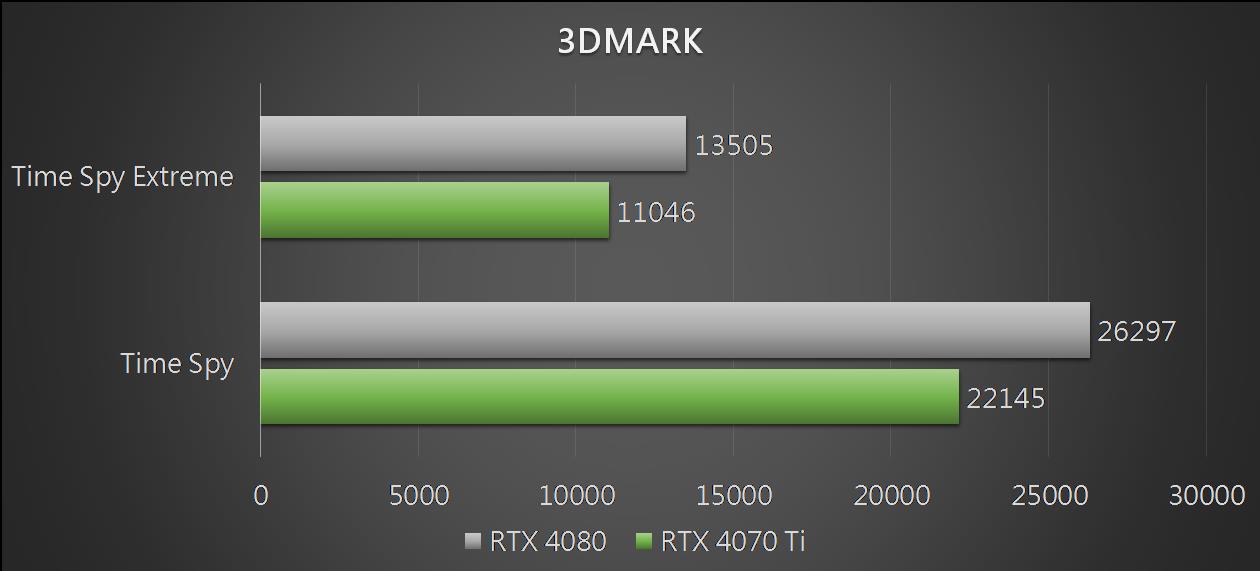

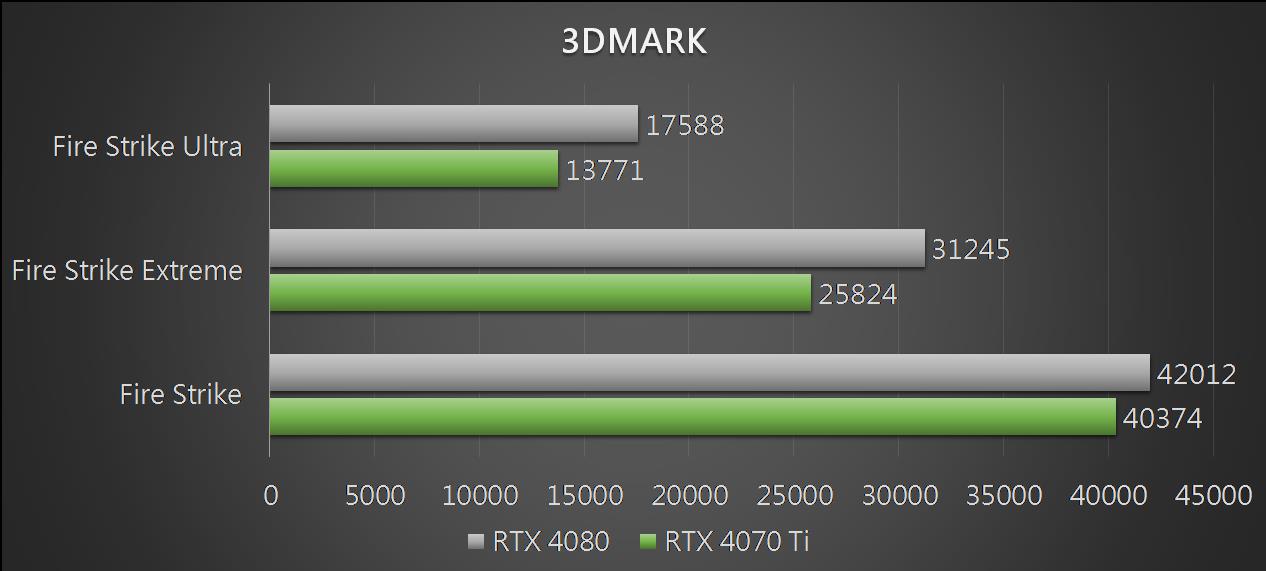

那就接著來看測試吧!慣例的先以 3DMark 來看一下基本跑分,DX12 內容 Time Spy 分數落在 2.2 萬分左右,落後 RTX 4080 約 4,000 分,至於 DX11的Fire Strike 取得 4 萬分的成績,並依照跑分難度的不同落後 RTX 4080 大約 2,000~4,000 分不等,考慮到兩張卡片存在 400 美金的價格差,這樣的表現都還在可以接受的預期內。

(特別標註一下,這 400 美元的價差可是這片 RTX 4070 Ti 的半價了!)

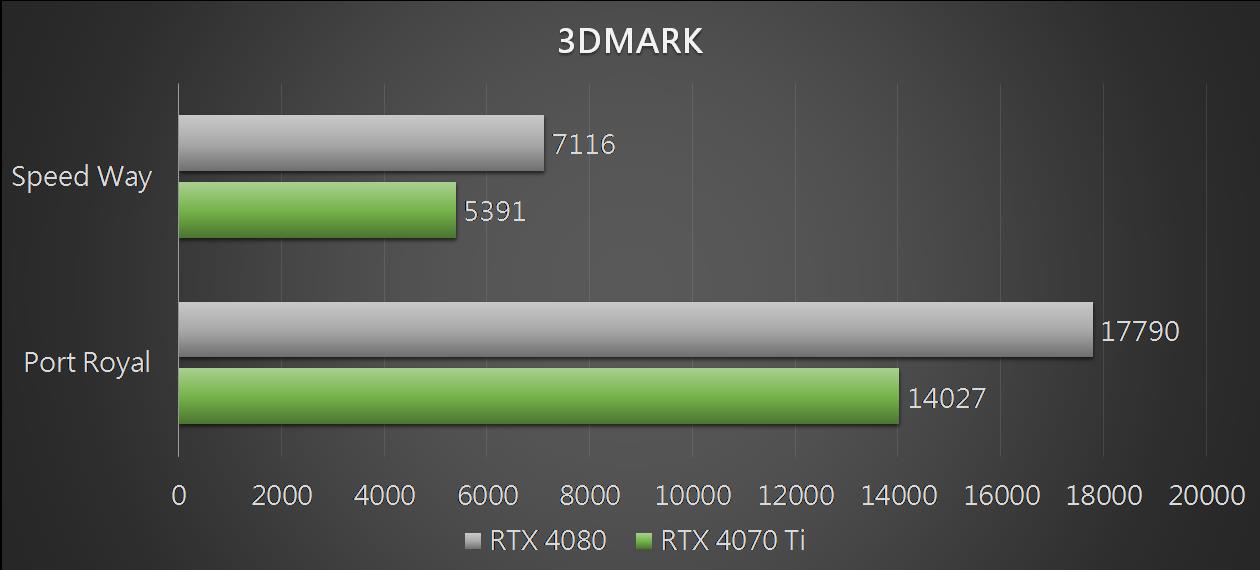

而換成光線追蹤的 Port Royal 和 DX12 Ultimate 環境下的 Speed Way,RTX 4070 Ti 的表現就比較令人難受了些,Port Royal 僅獲得 14,000 分,大幅落後 RTX 4080 約 20%,Speed Way 更是只剩下不到 5,400 分,效能距離 RTX 4080 達到了 25% 之多!

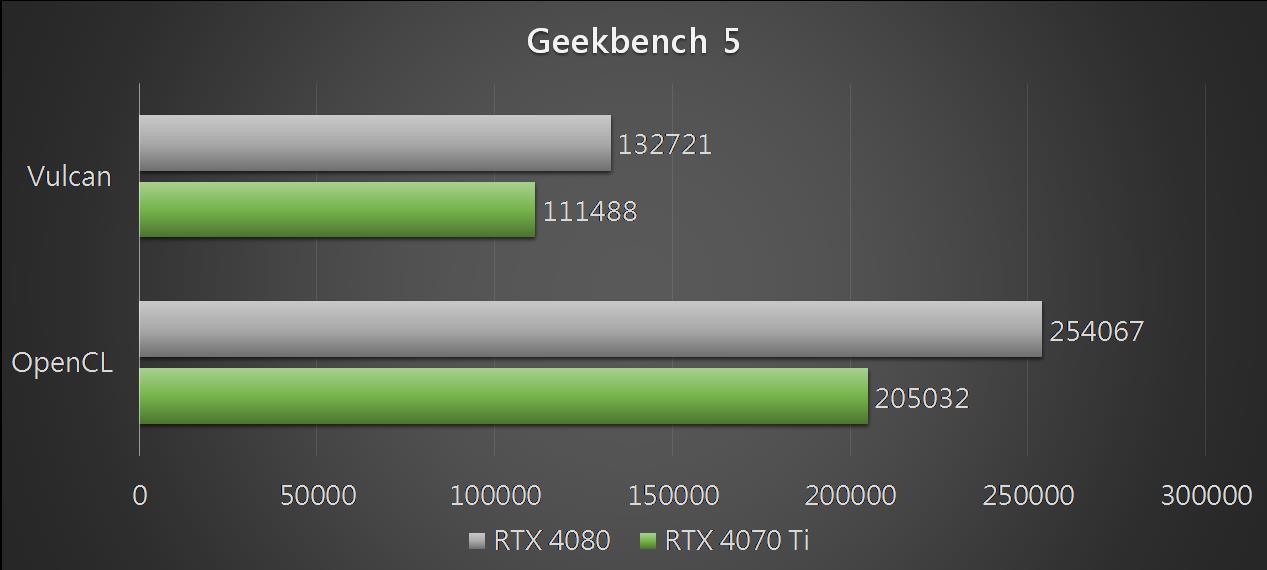

在 Geekbench 5 的成績上,RTX 4070 Ti 在常規 OpenCL 得分為可以達到 20 萬分,已經和 RTX 3090 持平了;Vulkan 成績為 11 萬分則比較普通,別說 RTX 3090 了,就連 RTX 3080 都還有 12 萬分呢!

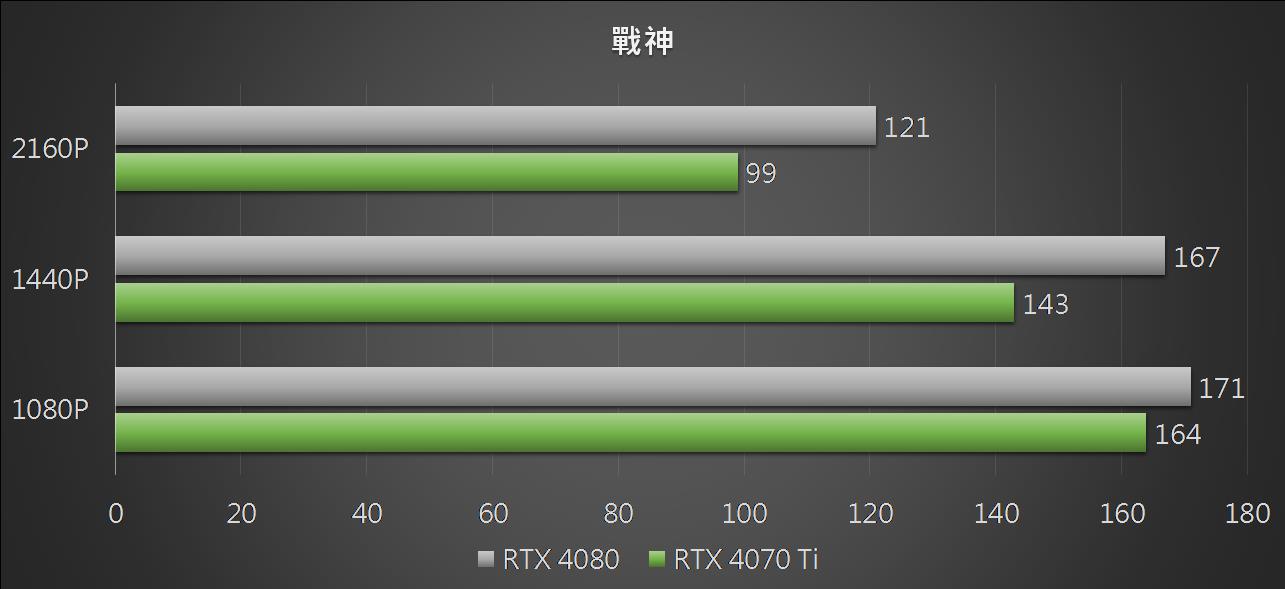

下面來瞧瞧遊戲的實測部分,由於 RTX 4070 Ti 除了記憶體縮水之外,就連頻寬就從 256-bit 縮減為 192-bit,使得實際表現與 RTX 4080 之間的差距有可能會因為解析度的提升而加大,例如《戰神》在 1080P 的時候兩者只相差 5 FPS,但來到2160P 的時候差距就擴大到 20FPS 以上。

◆遊戲表現的部分,所有的畫質均設定在遊戲提供的最高畫質組合,關閉垂直同步、動態解析度、FPS 上限等干擾內容,若支援 FSR 與 DLSS 則一律調整到最高畫質模式。

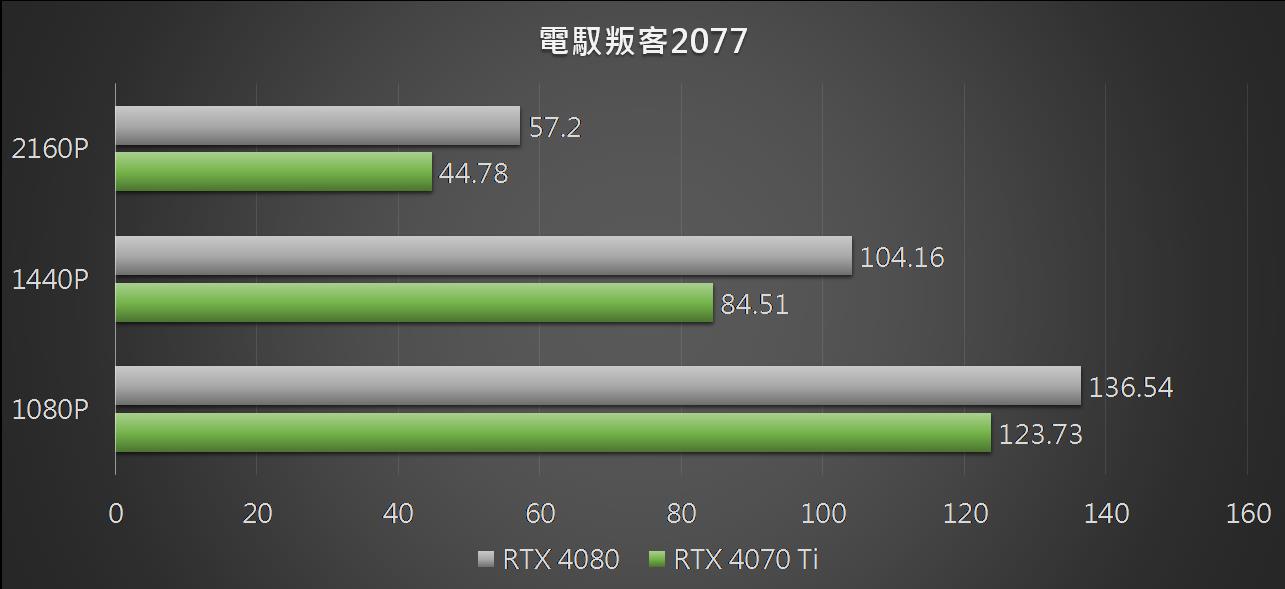

光追大作《電馭叛客2077》因為正式版 DLSS 3 插幀技術還未實裝,所以本次測試不選擇開啟,而從測試中,我們一樣可以發現遊戲同樣也有些微記憶體效能差距的問題,主要發生在 1440P 的時候,差距從 1080P 的 13FPS 來到 20FPS,而在 2160P 的時候因為運算負擔太大,差距就又降為 13 FPS。

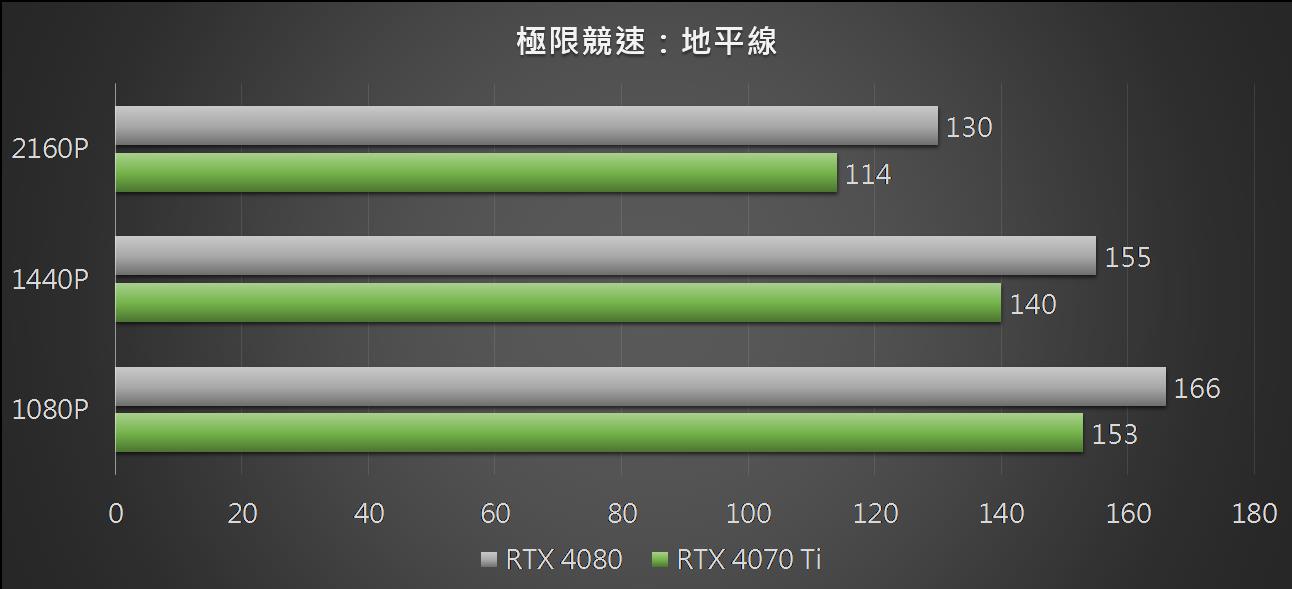

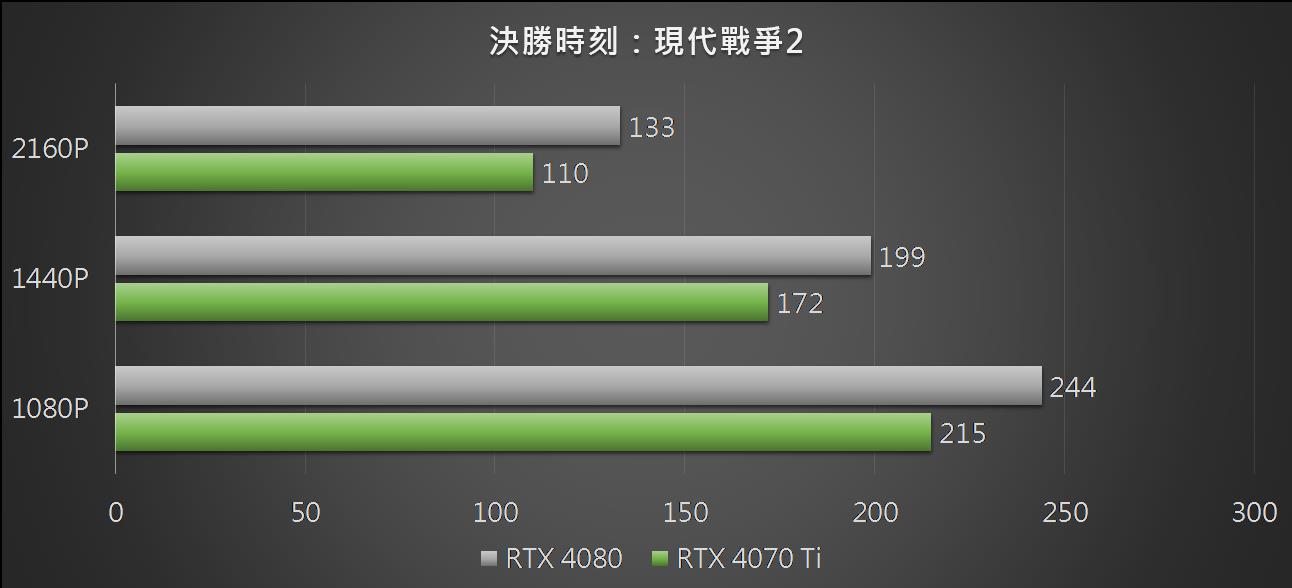

雖說記憶體的容量和頻寬版本確實會影響效能的發揮,但是否發生則主要受到遊戲在資源上的調配並非所有的遊戲都會如此,例如同樣 FPS 值相當高的《極限競速:地平線》和《決勝時刻:現代戰爭2》就比較沒有出現解析度越大,FPS 差距越大的情況。

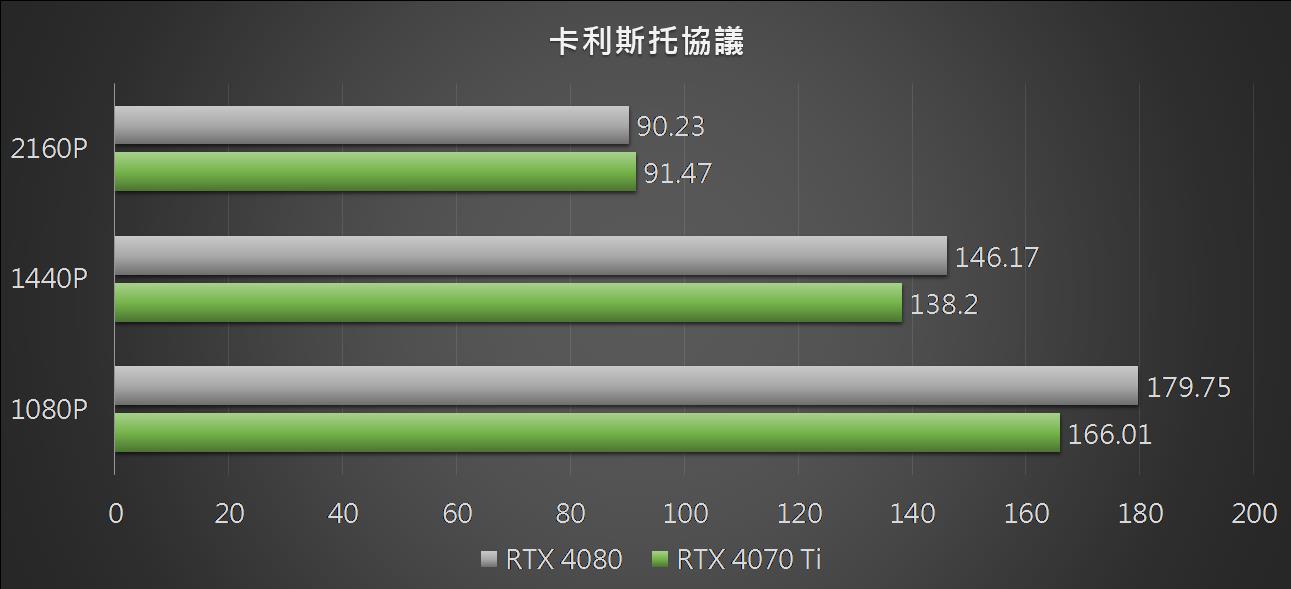

而提到遊戲的資源調配,在小編本次的測試中也有出現 RTX 4080 和 RTX 4070 Ti 在特定條件下沒有效能差距的,那就是畫質和 Bug 數量成正比的《卡利斯托協議》,這款遊戲對於硬體要求極高,FPS 值出現了解析度越高差距越小的情況,到了 2160P 的時候兩張顯卡的 FPS 甚至出現相等的情況。

在遊戲之外,依照 NVIDIA 歷來的慣性,創作程式的效能也同樣會有所變化,所以小編這裡也透過 Blender 和 Premiere Pro 進行測試,看看 3D 創作與影片剪輯上的效率變化。

在 Premiere Pro 中,RTX 4070 Ti 取得 1280 分的成績,RTX 4080 則為 1373 分,差距大約 100 分,體感上不會有太過明顯的差距。

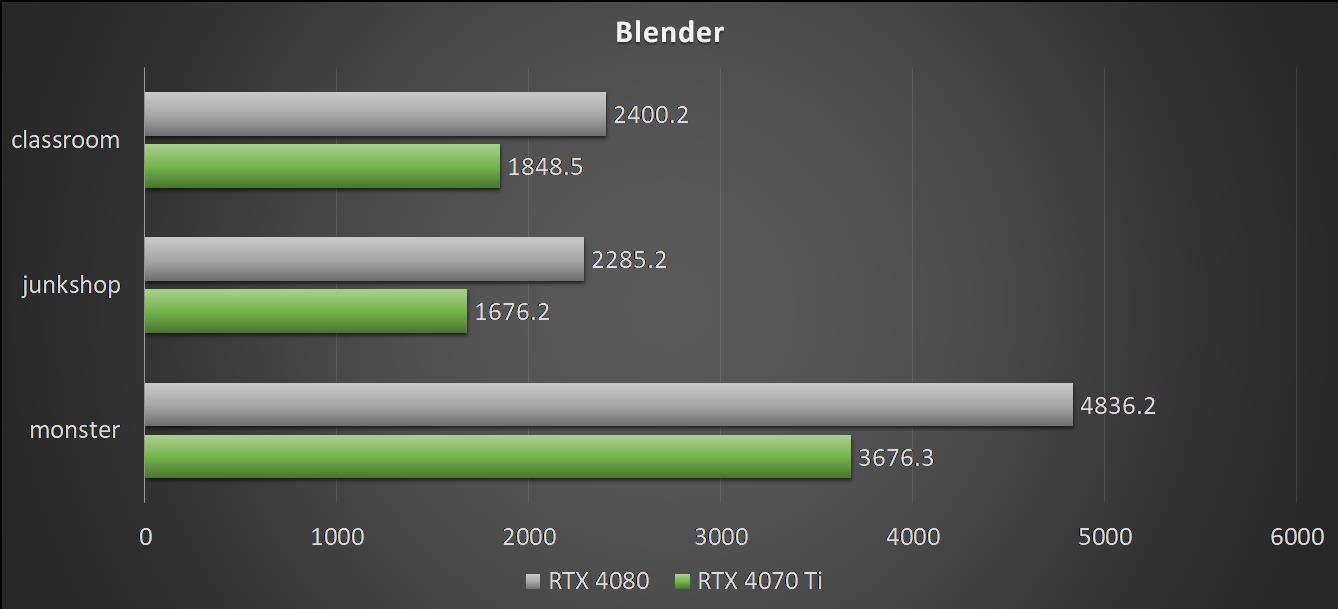

Blender 的情況就比較特殊了,不同的測試樣本在運算上有著不同程度的影響,其中 monster 場景下最為劇烈,跑分要落後 RTX 4080 近 25% 之多,玩家如果需要顯示卡進行 3D 模型或相關運算的話,RTX 4080 在這方面會來得更為穩定一些。

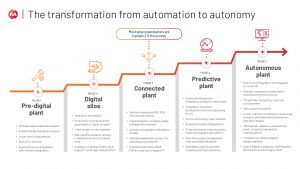

改名、降價才是正確決定

從本次的測試中可以發現,RTX 4070 Ti 在多數情況下的效能距離 RTX 4080 16GB 在 15~20% 左右,並且有可能會因為遊戲的資源調度出現記憶體瓶頸的問題,而且在部分基礎效能上甚至無法超越前代的 RTX 3080,如果真的掛上 RTX 4080 等級推出,確實有點說不過去。

好在老黃也在發現苗頭不對之後立刻更改策略,改名順帶降價 100 美元之後,本次開箱的 RTX 4070 Ti Gaming X Trio 價格落在 30,990 元,對比自家同樣是 Gaming X Trio 家族的 RTX 4080 16GB 喊價到 46,990 元,是不是瞬間頓時間就得一切刀法都變得合理呢!玩家如果想要入手一張新卡過好年,1 月 5 號卡片就會正式上架,大家記得準備好魔法小卡速速搶購喔!

另外,本次MSI首波推出的三款RTX 4070 Ti價格如下,提供給大家作為參考:

GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G $33,990

GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G $30,990

GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC $28,990