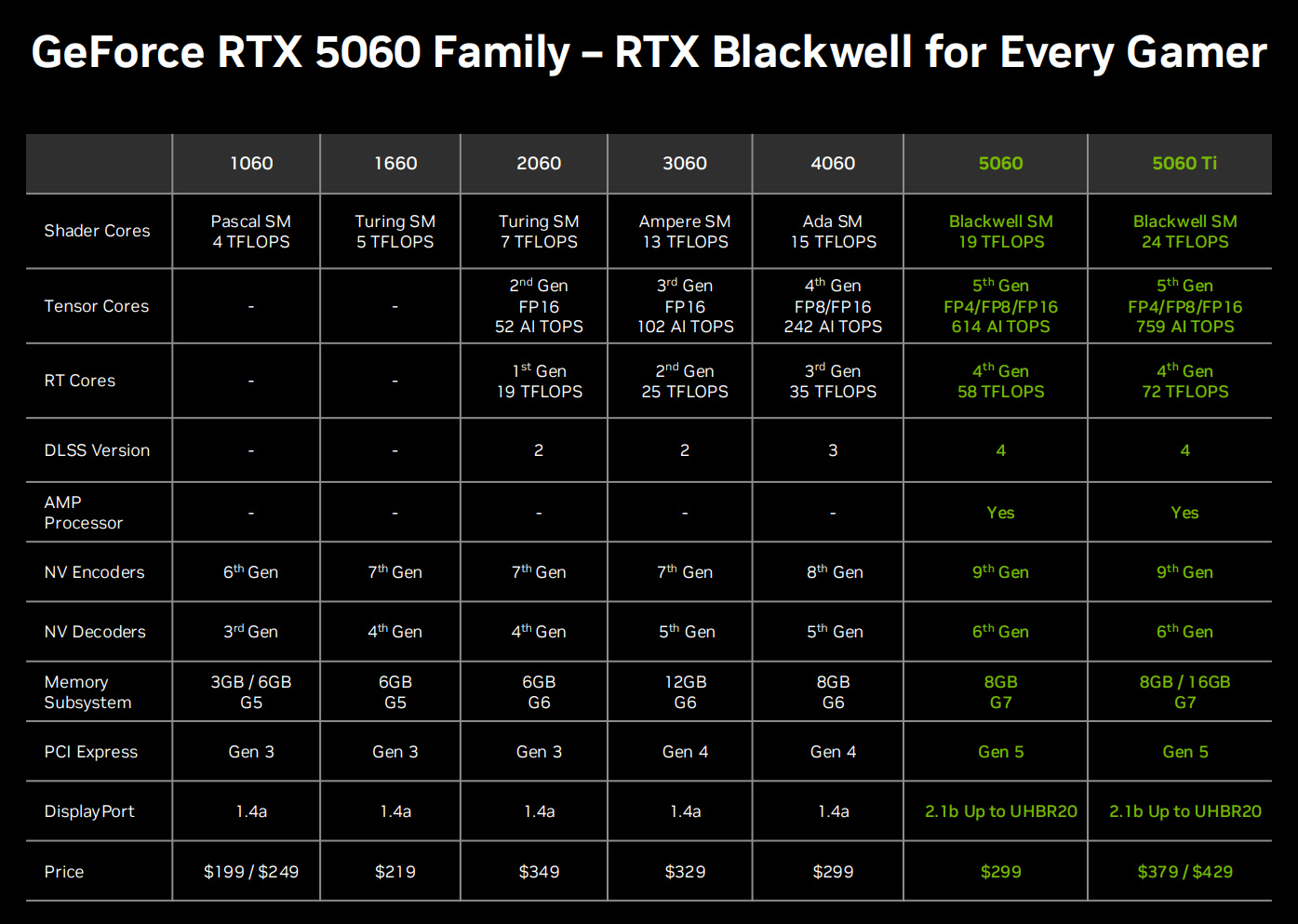

在幾經等待之後,NVIDIA 終於正式推出了 RTX 50 系列中的入門階版本:RTX 5060,在採用同樣的 Blackwell 架構以及支援強大的 DLSS 4 技術下,售價上相對於幾位大哥們來的平價許多當然是其特色之一,以 RTX 5060 Ti 16GB 版本要價 429 美元也比前代 RTX 4060 Ti 剛推出時的 499 美元要低上一截,這對於玩家在入手 RTX 50 系列顯卡的負擔上相對的也會輕鬆一些。

雖說是 RTX 50 系列的入門款,但規格上也是有長進的,相比前代的 RTX 4060 Ti 來說,核心架構從 Ada Lovelace 進階成 Blackwell、晶片的 Die Size 尺寸反而縮小了一點點 (190mm2→181mm2),核心數略微增加一些 (4352→4608),Tensor 核心也增加了 8 (136→144),光追核心則是增加 2 (34→36),記憶體頻率與 PCIe 介面則是與小哥哥 RTX 5070 一樣的 28Gbps、PCIe 5.0 x16,功耗方面則僅小幅增加一些 (165W→180W /16GB)…,再加上重點的售價反而下調至 429 美元,大體價位落在台幣 16,000~18,000 元左右,對於正想組機或升級顯卡的朋友來說,應該減輕不少壓力才是。

目前首波登場的是 RTX 5060 Ti 系列的 8GB 以及 16GB 版本,後續也會推出最低價僅 299 美元的 RTX 5060 8GB 版本,建議玩家可以挑選 16GB 版本入手會更具使用潛力,畢竟 RTX 5060 Ti 8GB 僅便宜 50 美元、台幣價位落差約 2,000 元 (8GB 版本價格帶落在 14,000~16,000 元) 而已。

這次也入手 ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 版本來開箱試用,那就來實際瞧瞧 ZOTAC 的新顯卡吧!

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC開箱

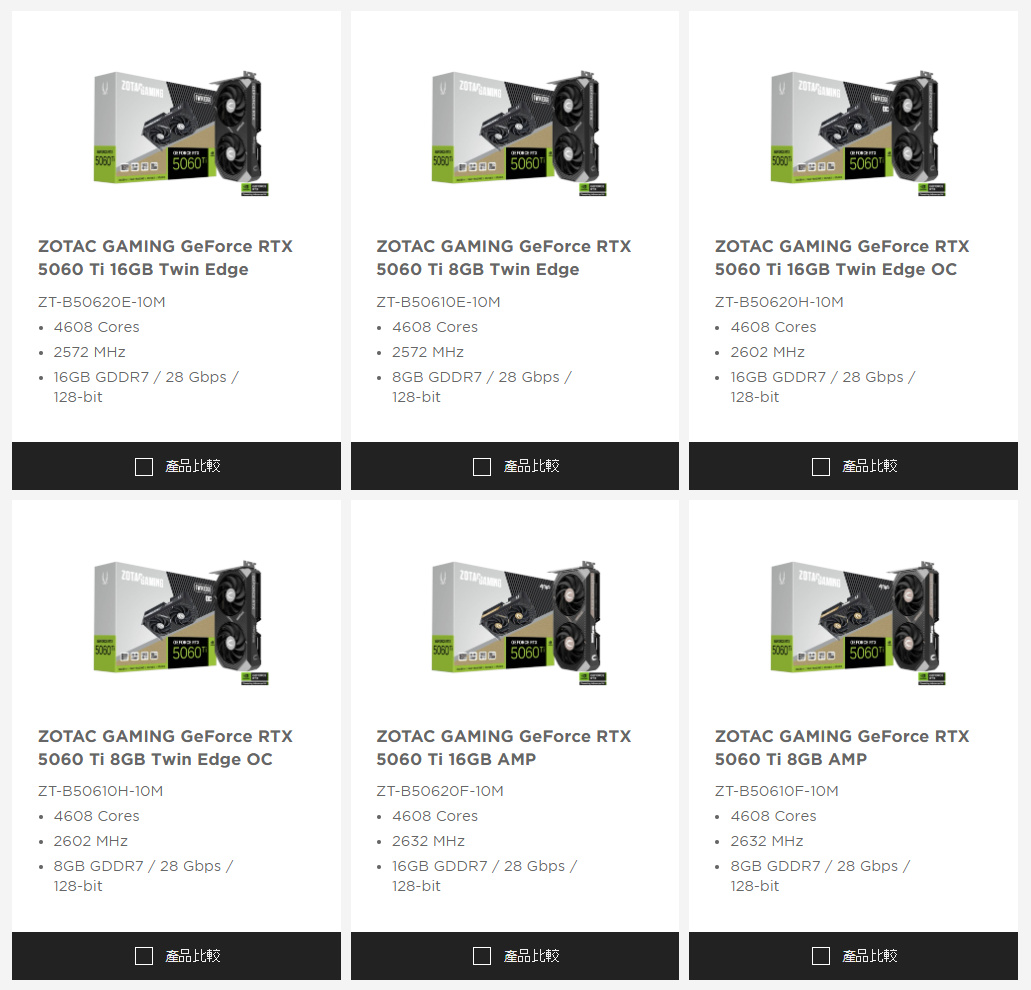

ZOATC 在 GeForce RTX 5060 系列的產品中目前也提供有多達 6 款的選擇,基本上分成 Twin Edge 與 AMP 兩種版本規格,其中也包括了 OC 版與 8GB 容量版本,玩家可以依據需求來做挑選。

這次入手的是 16GB Twin Edge OC 版本,產品型號為 ZT-B50620H-10M,玩家如果想要具備有光效功能的話就要挑 AMP 版本囉,原則上設計外觀方面這 6 款都是差不多的。

ZOTAC 在 RTX 5060 系列的版本採用的是雙風扇的設計架構,透過搭載的 BladeLink 風扇與高效能熱導管以及密集導熱鰭片、IceStorm 2.0、金屬背板等相互搭配下,提供絕佳的散熱冷卻效果,就算是安裝在小型機殼中也不用擔心散熱問題,僅 2 slot 厚度與雙風扇的短版尺寸設計,說是小主機的性能救星也不為過!

彩盒的設計上也與前面幾款 RTX 50 系列的風格類似,除了正面可以看到實際的 RTX 5060 顯卡樣貌之外,左下角也有飆上 16GB GDDR7 以及 ICe Storm 2.0、Freeze Tech、Fire Storm 等專屬特色,右上角的 Twin Edge OC Edition 字樣也是清楚展示內含的版本規格,至於特別貼上的保固標示也提醒玩家入手後記得在購買 30 天內完成登記註冊才能享有 3+2 年延長保固,只要掃瞄 QR Code 就可直接登記註冊、相當方便。

彩盒背面則是印上了關於專屬特色的簡單介紹,拆開後的內盒設計仍是延續 RTX 50 系列的交錯式條紋設計風格。

盒內附件則是大家熟悉的小黑包以及保固卡,小黑包內除了安裝指南之外,也少不了專屬的閃卡立牌囉!

先來看一下正面照!

與其他幾款 RTX 50 系列的版本外觀設計風格相同,採用交錯式條紋與四角斜切造型,由於是雙風扇設計,整張顯示卡顯得更加小巧,但仍不脫美型的特色,BladeLink 風扇搭配內建的 IceStorm 2.0 散熱設計,提供在 2 slot 厚度下也能保有高效散熱的特色。

卡身尺寸為 220.5 x 120.25 x 41.6 mm,也是符合 NVIDIA SFF 的規範,對於使用緊湊型小主機的玩家來說,這片 ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 可算是性能救星了,裝一片就能原地性能升級好幾階!

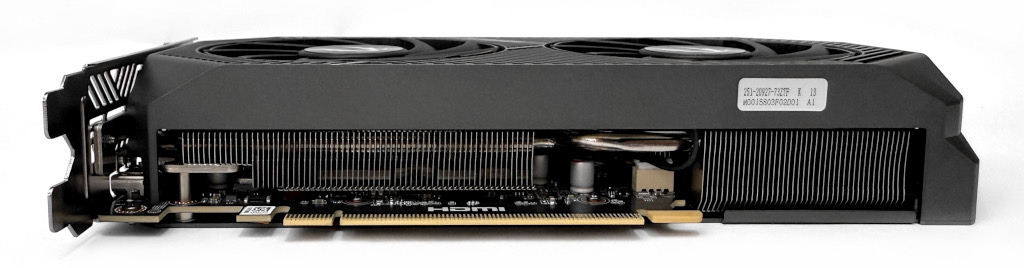

在金手指部分仍是採用最新的 PCIe 5.0 規格 (x8),除了採用 BladeLink 風扇之外,也支援 Freeze 自動停轉功能。

頂端印有 GeForce RTX 以及 ZOTAC GAMING 以及 ZOTAC Logo,Twin Edge 並未提供燈效功能,想要擁有燈效特色可以挑選 AMP 版本。

底部側面可以看到前段的密集散熱鰭片與熱導管設計,短卡身的 PCB 以及延伸到後半的散熱鰭片等。

顯卡尾端的設計仍是保持前幾款 RTX 50 系列的設計風格,直列式格柵的質感與正面的交錯式條紋相互呼應,配上斜角設計,質感十分不錯,另外可以看到都留有固定支架的鎖孔方便玩家使用。

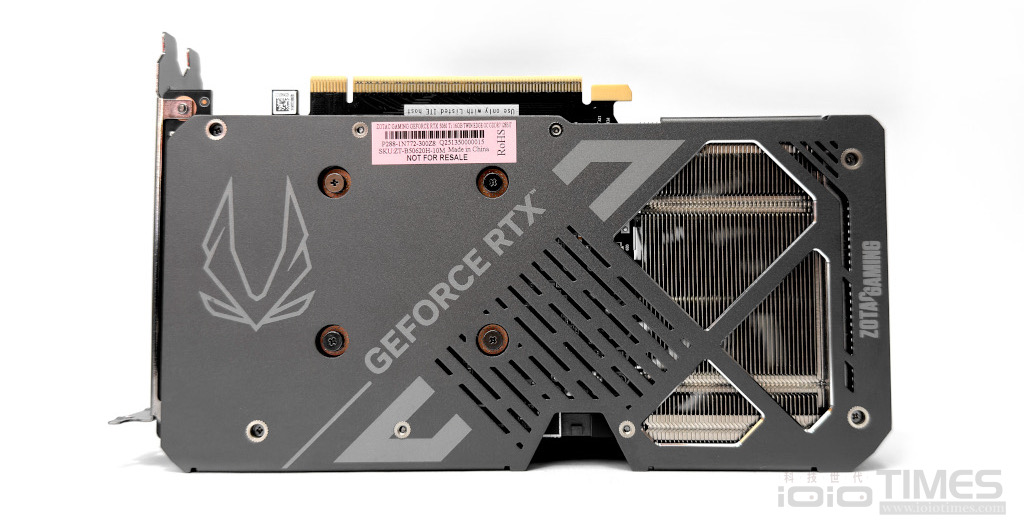

背面一覽,基本上與前面幾款 RTX 50 的設計差不多,仍有採用金屬背板設計,除了提升散熱性之外也強化了整體的堅固耐用度,視覺感方面由於卡身較短所以背面的圖飾等就變得有點濃縮感,但如此一來的 “Z” 字與一旁的 Logo 還有後端的氣流開孔設計搭配下就更有設計感了!(鑽石切邊很漂亮~)

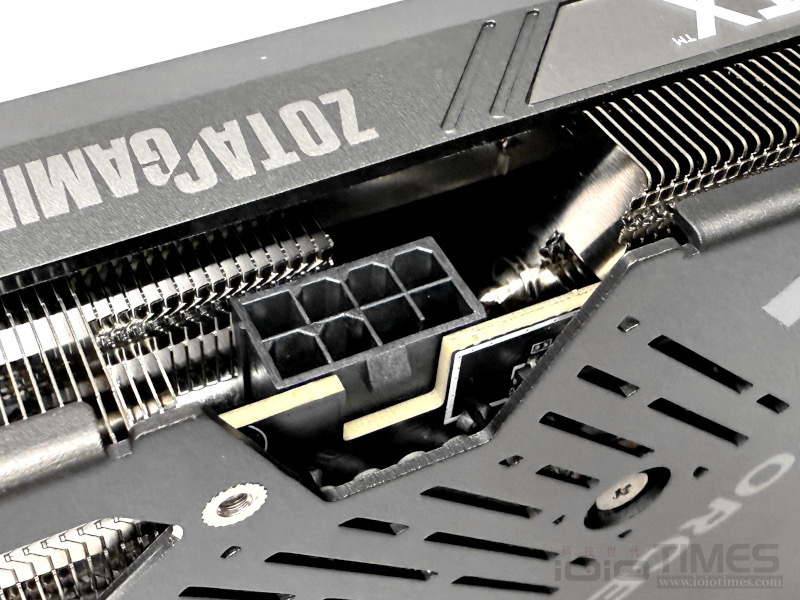

電源方面則改採 PCIe 8-pin 設計,升級上顯然更方便,原則上功耗僅 180W,之前電供有採用 600W 以上版本的玩家基本上就不用太過擔心,舊款電供有支援 PCIe 8-pin 設計的就能升級使用。

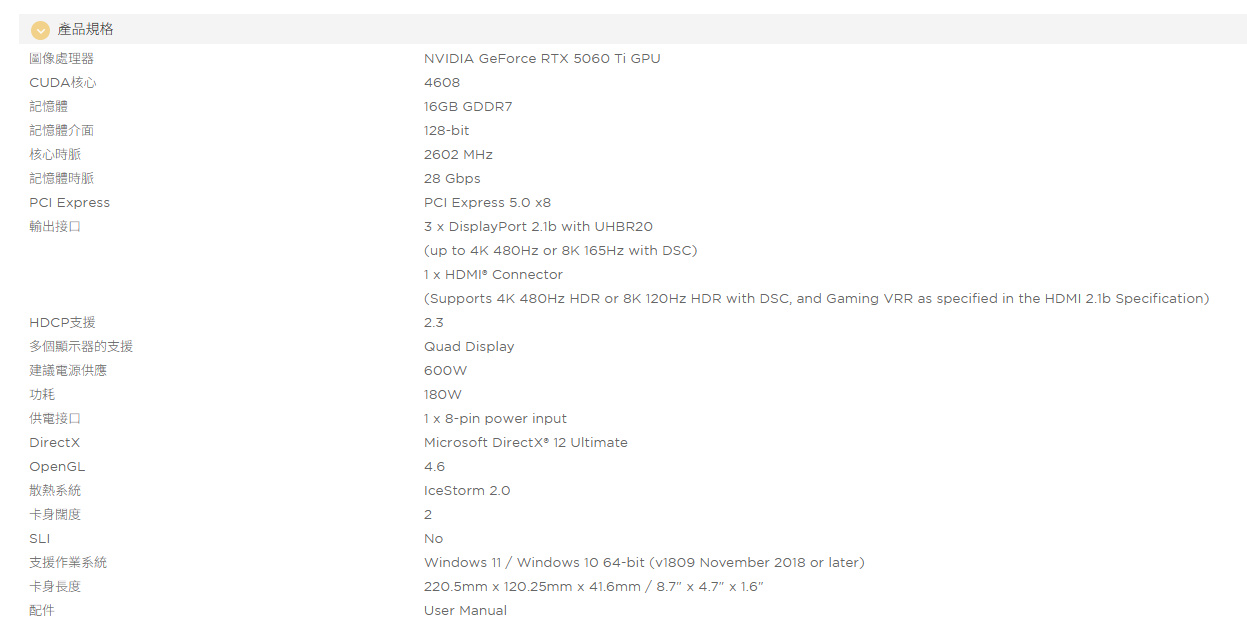

這裡順便也提供產品的官方詳細規格介紹供大家參考:

性能實測

除了外觀維持這次 RTX 50 系列的風格特色之外,性能表現上同樣也有不錯的成績,本次採用的平台設備如下供參:

處理器:Intel Core Ultra 9 285K

主機板:ASUS ROG Strix Z890-F Gaming WiFi

SSD:Samsung 980 Pro 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD

DRAM:XPG Lancer RGB DDR5-6000 CL28 16GBx2

Cooler:Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD 一體式水冷

電源供應器:Seasonic Focus ATX3 GX-1000 1000W

作業系統:Winodws 11 Pro 24H2

VGA Driver:GeForce GameReady v576.02

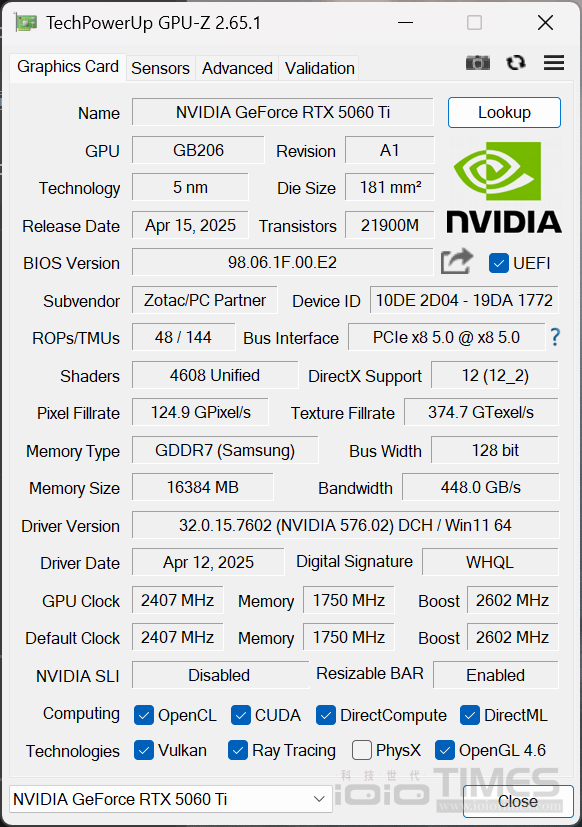

照慣例看一下 GPU-Z 的資訊偵測,GPU版本為 GB206、4608 個 CUDA 核心、16GB GDDR 7 記憶體、頻寬來到 448 GB/s、GPU Boost 頻率為 2602MHz…等。

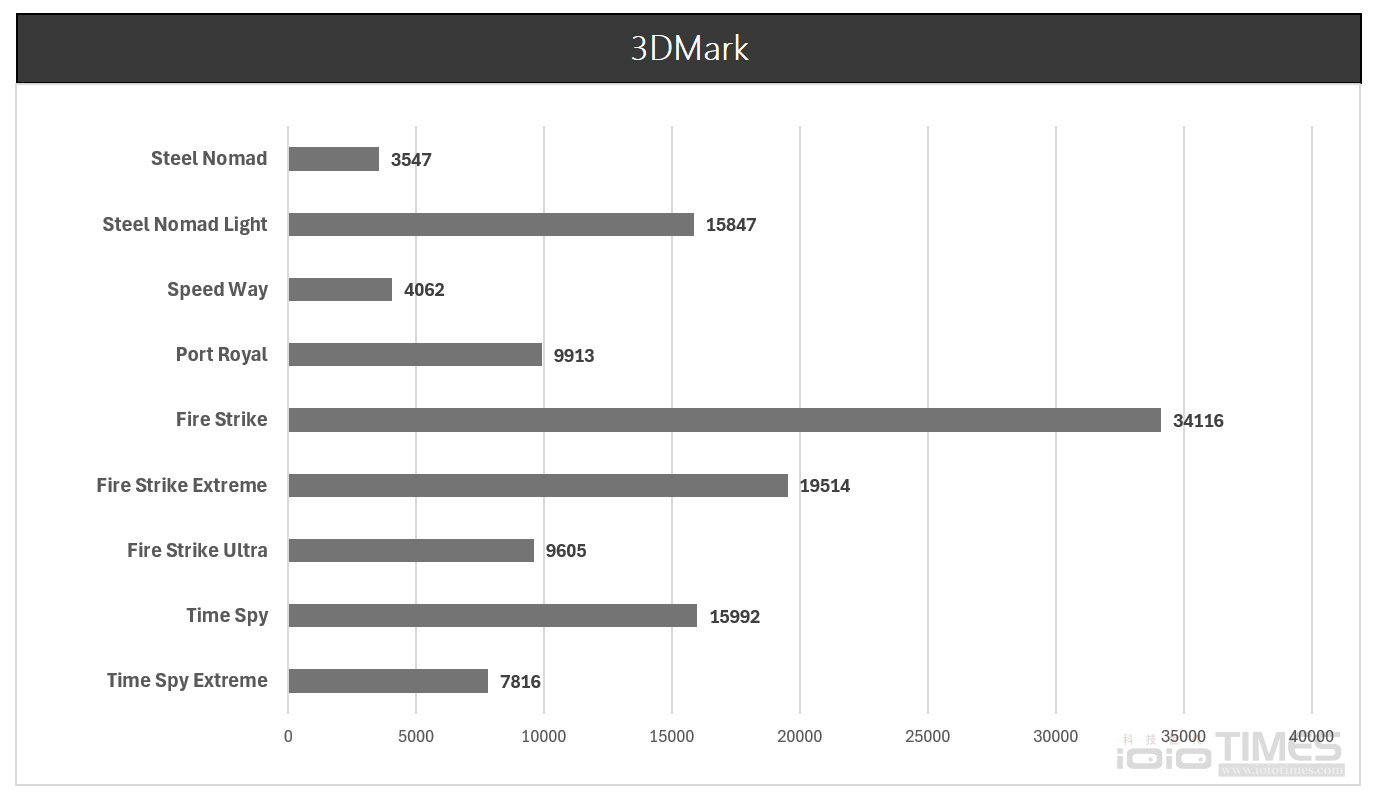

常規 3DMark 測試項目從下方圖表可以看到實測數據,DX12 的 Speed Way 獲得 4062 分、Steel Nomad 則是獲得 3547 分,光追的 Port Royal 則是接近萬分大關的 9913 分,Time Spy 落在 15992 分、Fire Strike 則是獲得 34116 分,對比 RTX 4060 Ti 來說都有小幅度的提升,大體上落在 15~20% 左右。

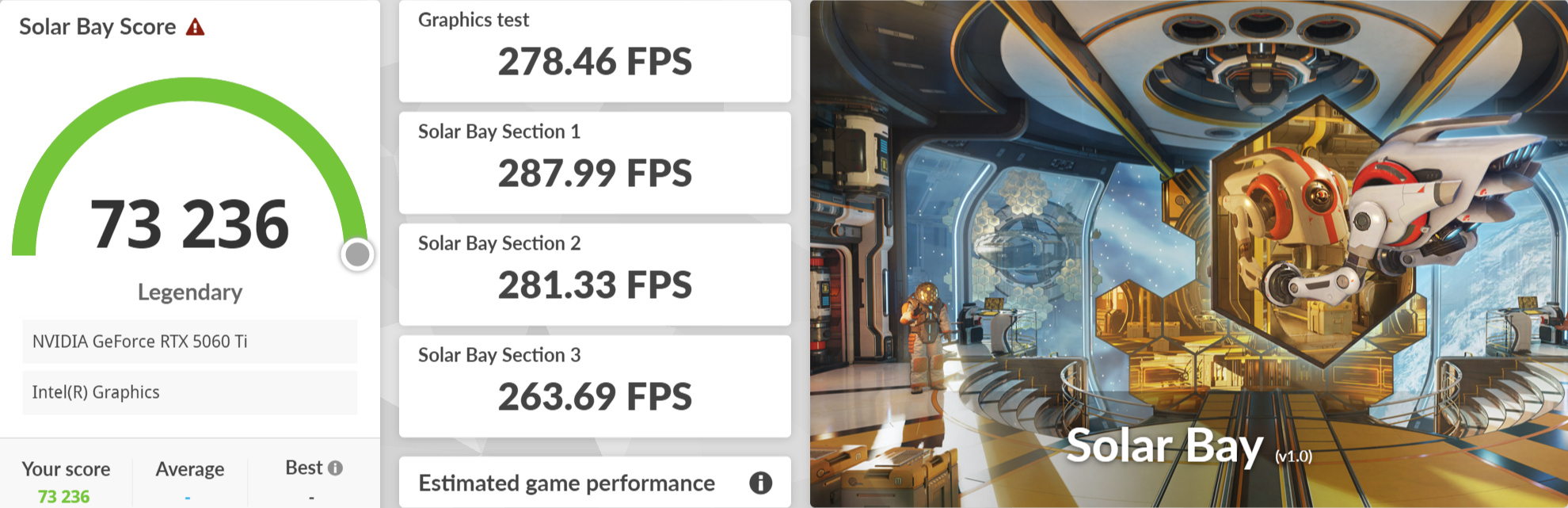

Solar Bay 這一項除了總分獲得 73236 分之外,Graphics test 則是獲得 278.46 FPS,另外 3 個 Section 的成績則分別獲得 287.99、281.33、263.69 FPS。

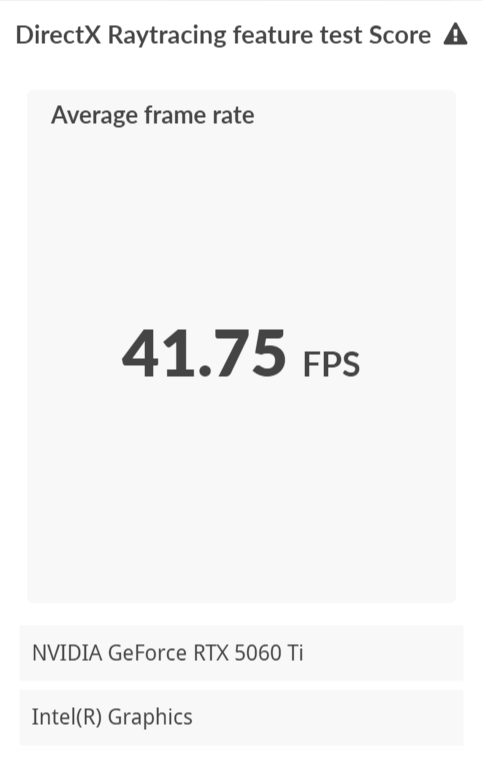

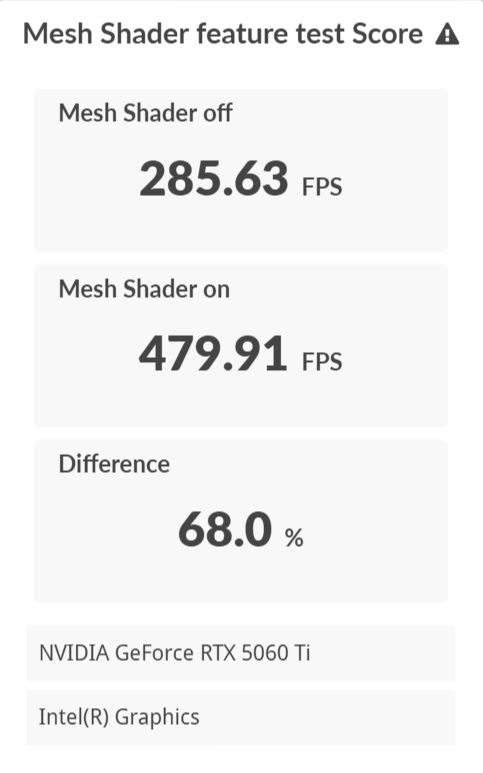

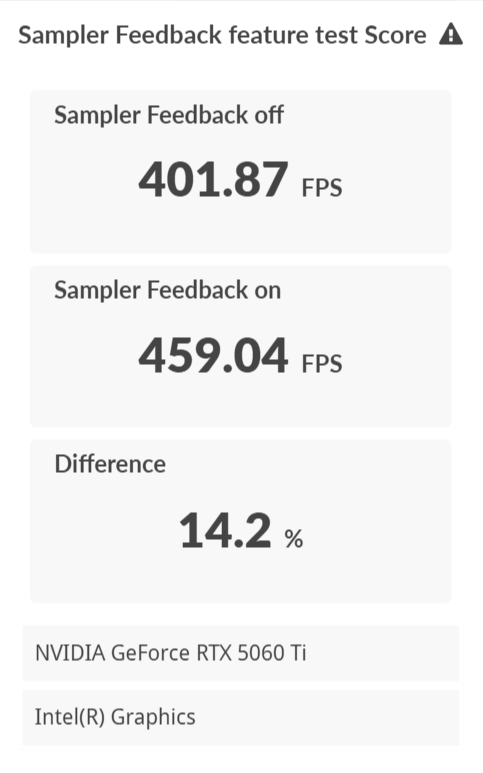

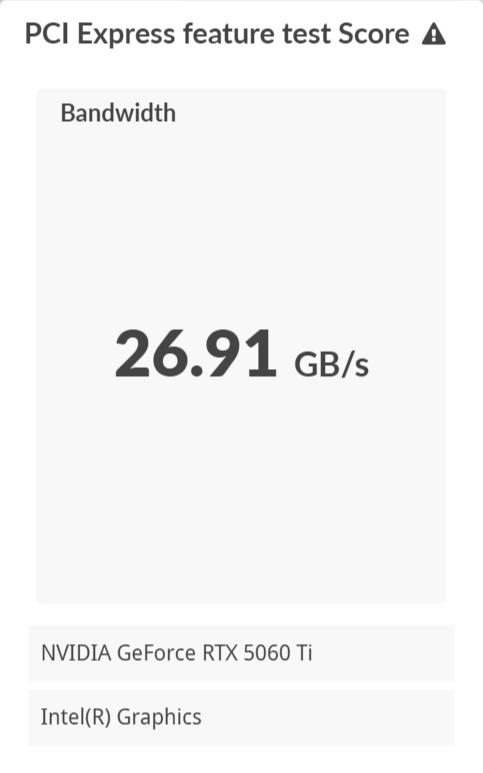

三項 feature test 的成績也都還在合格線之上,DirectX Raytracing 獲得平均 41.75 FPS,Mesh Shader 則是開啟後有 479.91 FPS,Sampler Feedback 同樣在開啟後有小幅提升達到 459.04 FPS,PCIe 頻寬則是獲得 26.91 GB/s。

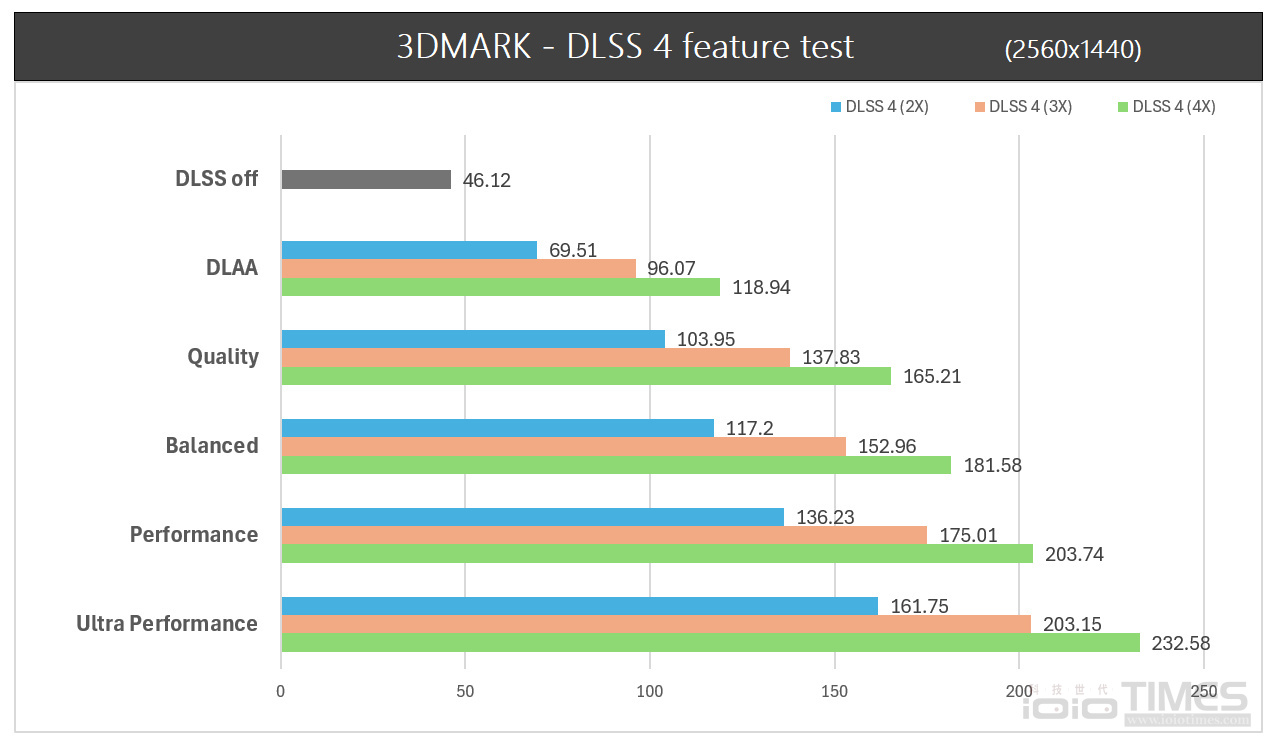

雖然是 RTX 50 系列的入門款,但同樣屬於 Blackwell 架構、也支援 DLSS 4 技術,在設定為 2560 x 1440 解析度下的 DLSS 4 feature test 在不開啟 DLSS 模式下的基本成績落在約 46 FPS 左右,透過啟動 DLSS 4 技術的加持下可以一舉提升至最高達 232.58 FPS 的表現 (Ultra Performance 4X),一般設定成 Performance 模式 (4X) 也能達到 203.74 FPS,對比前代只能支援至 DLSS 3 的表現可就是大幅提升了。

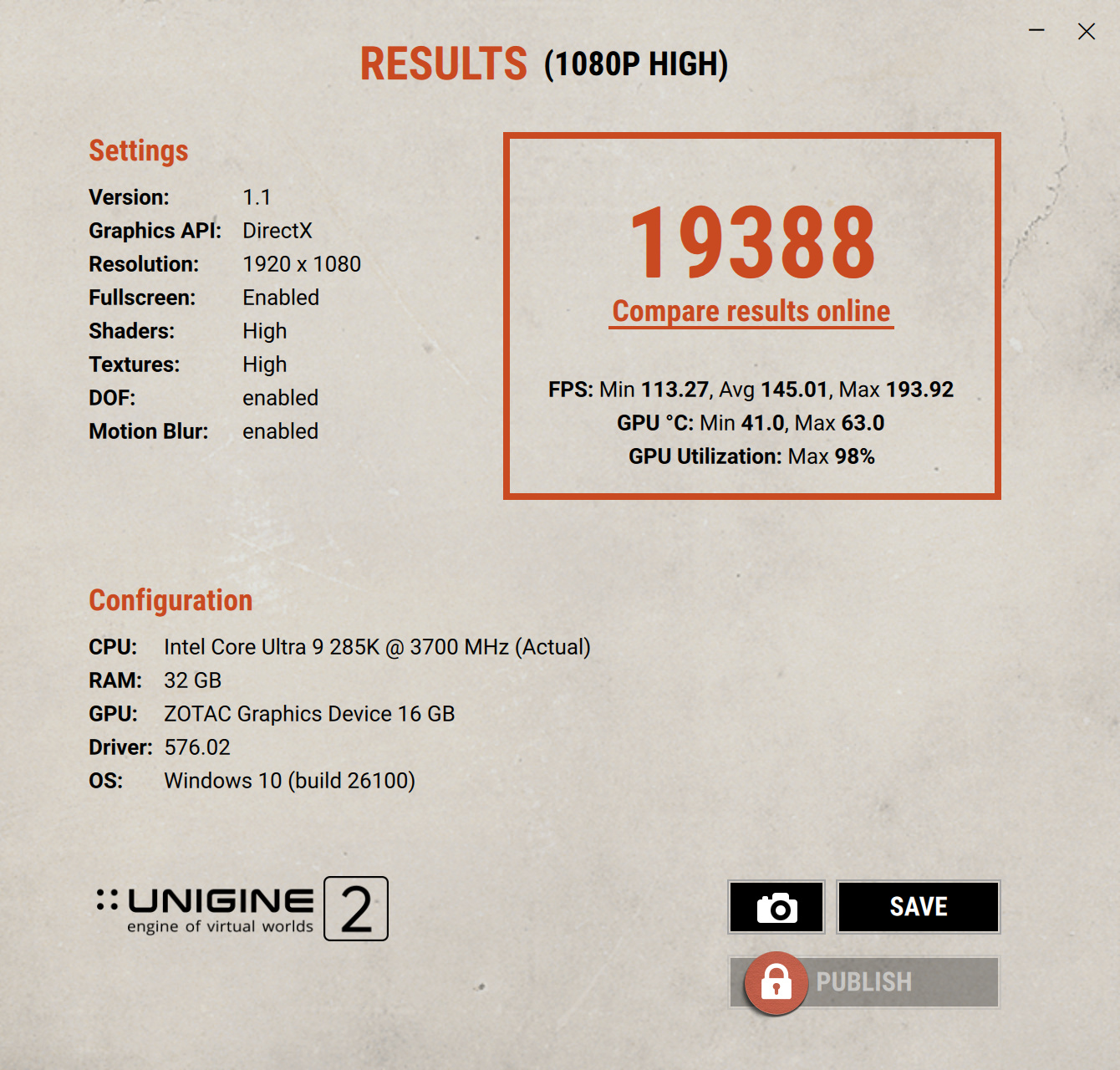

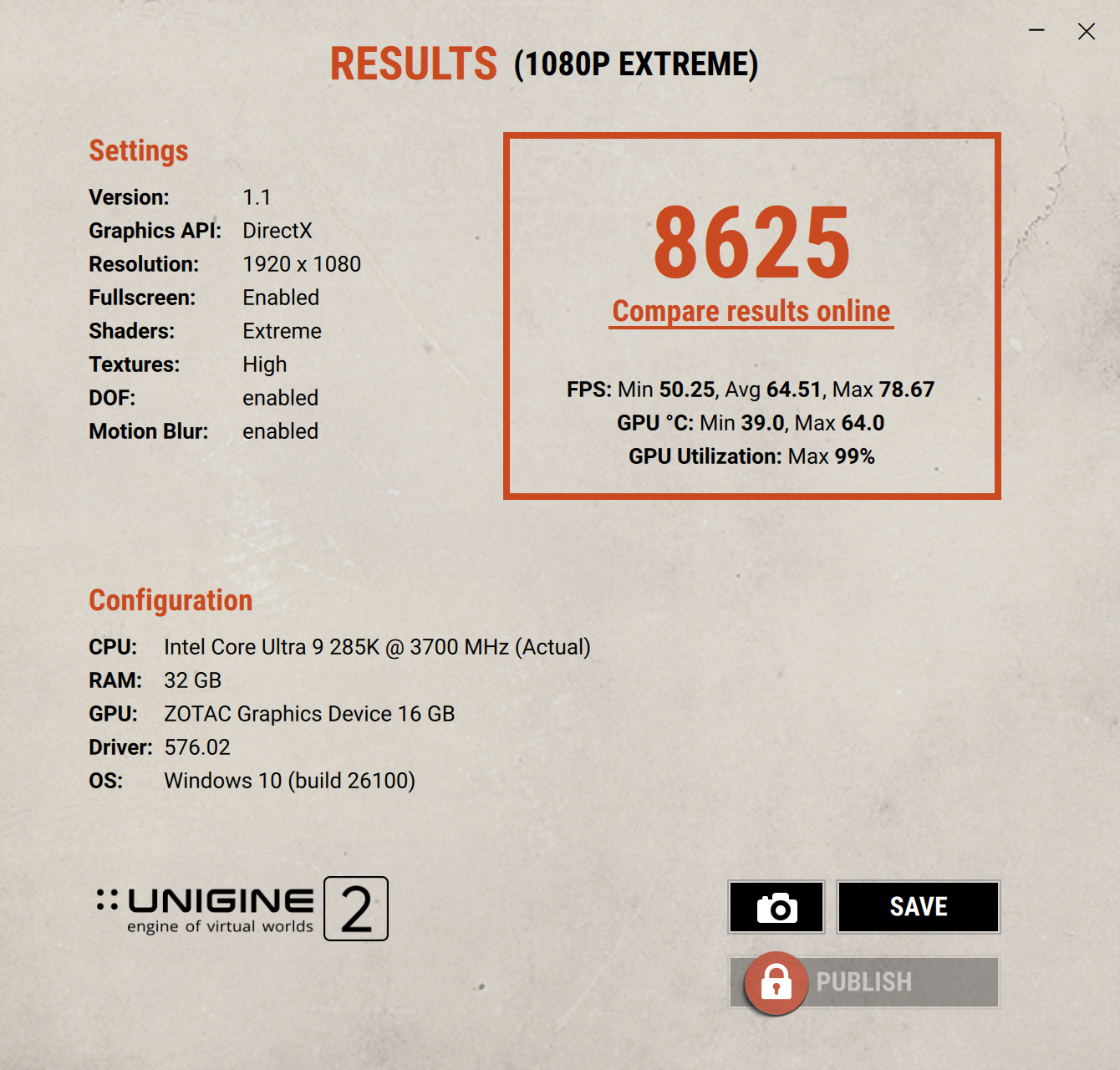

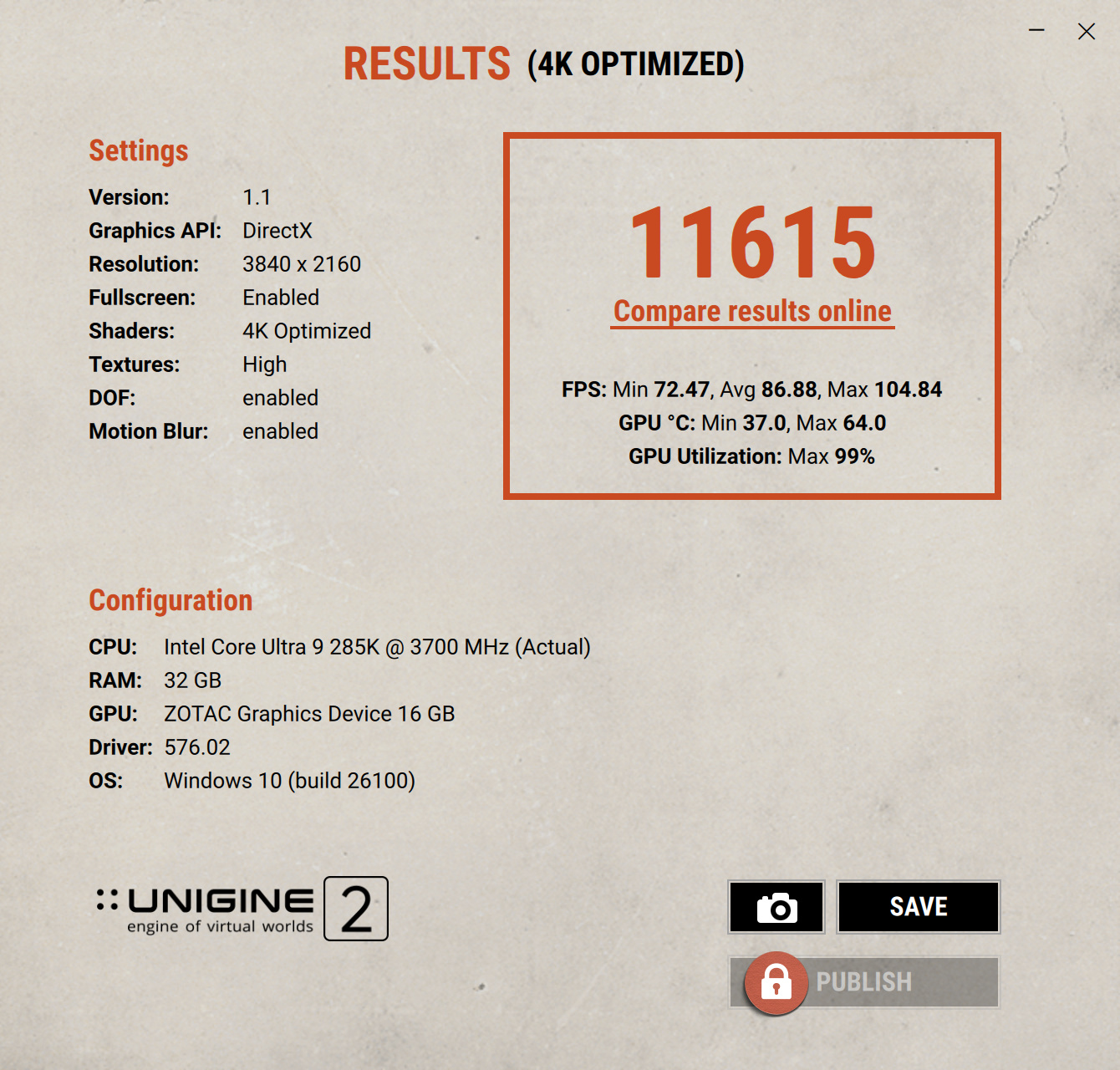

基本款的 Superposition Benchmark 項目中,可以看到 1080p Medium、1080p High 與 1080p Extreme 這三個模式下的成績分別為 25858、19388、8625 分,平均幀數分別為 193.34、145.01、64.51 FPS,就算是採用 4K Optimized 模式下的成績也仍有 11615 分、平均 86.88 FPS 的成績。

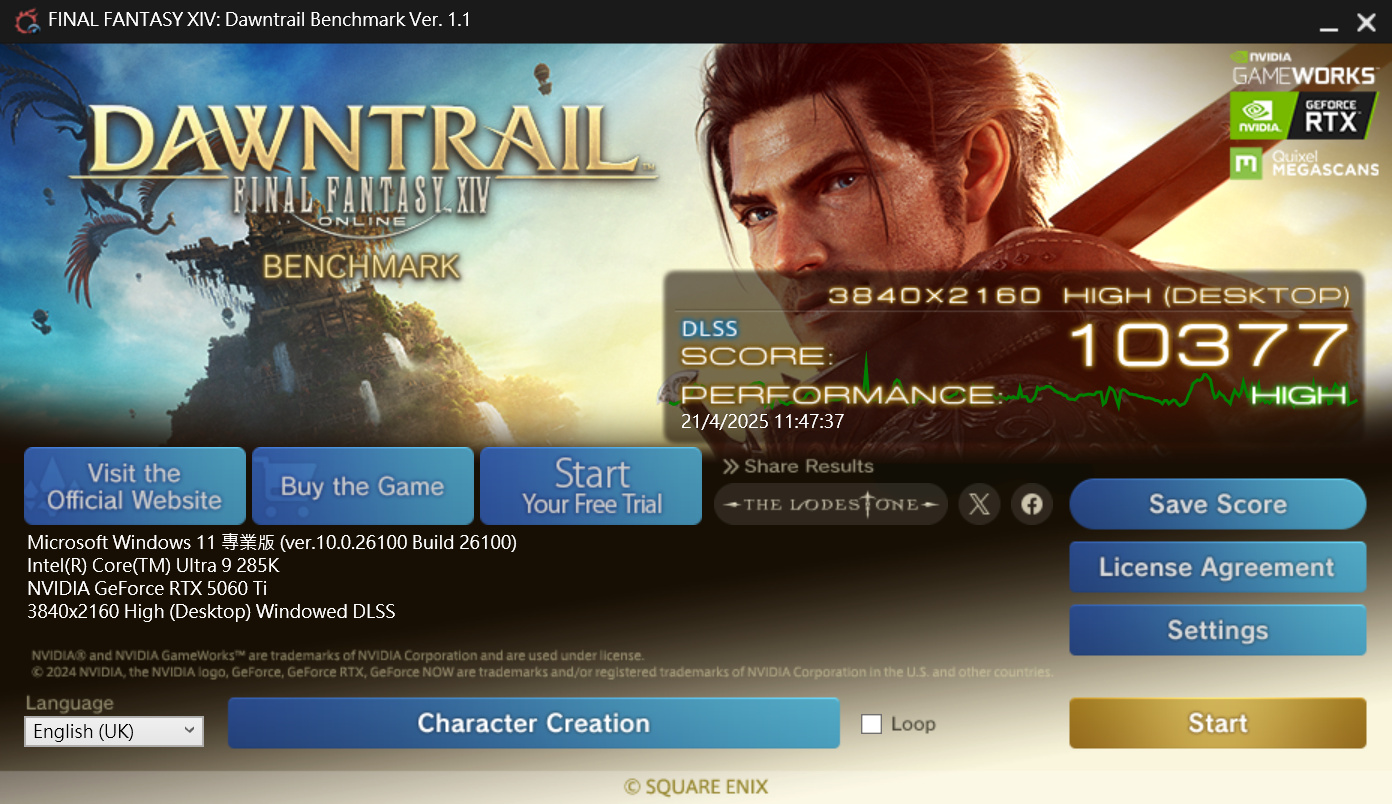

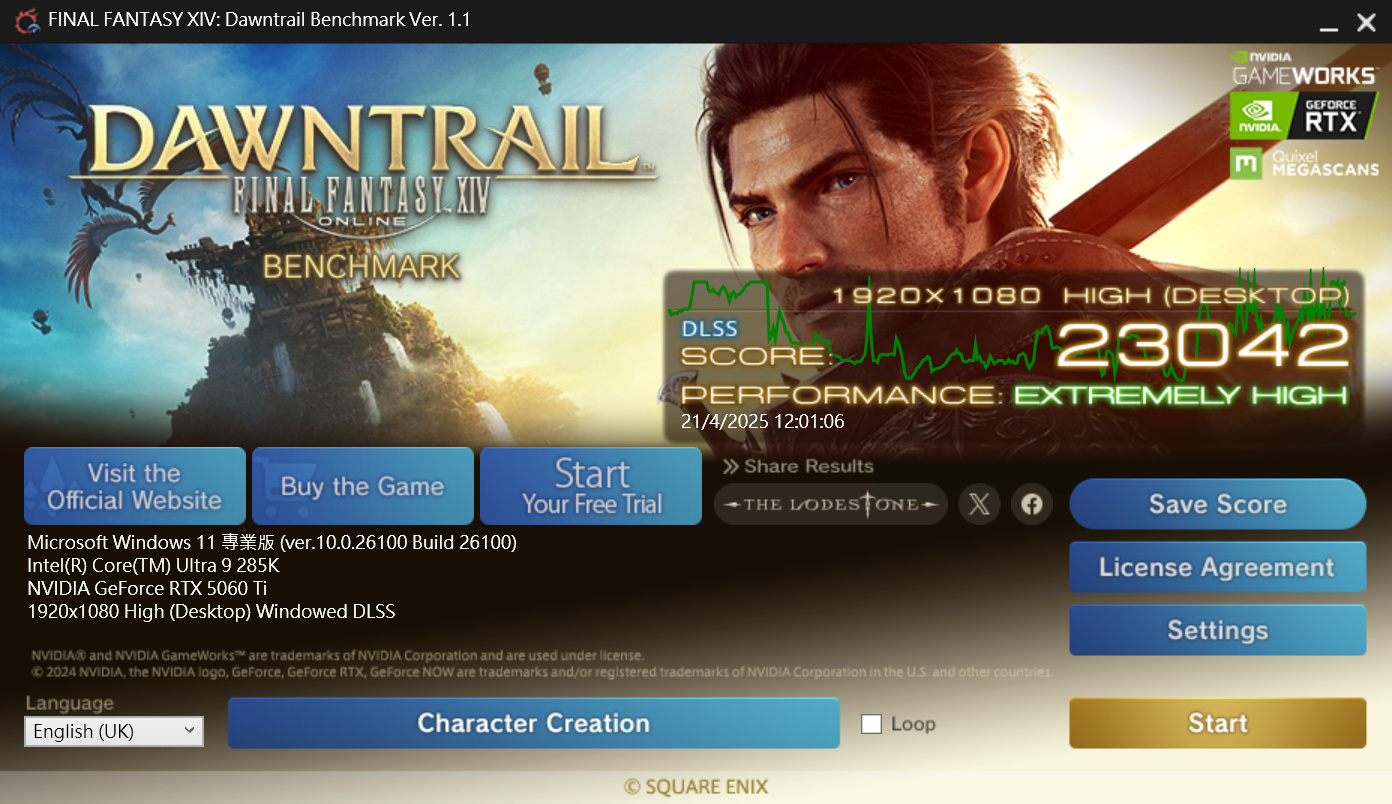

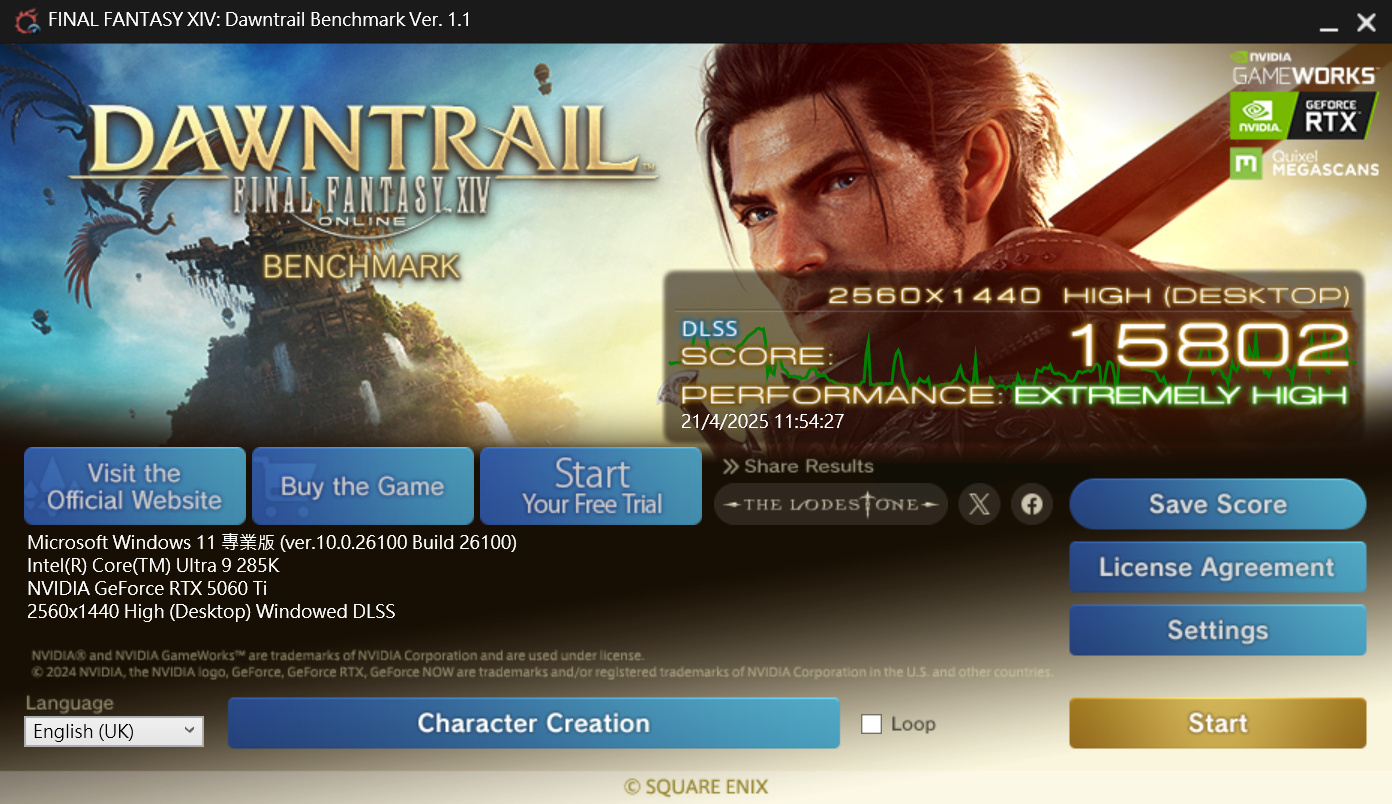

FFXIV DawnTrail Benchmark 項目的表現也是不錯的,在 High (DeskTop) 模式下的 4K 表現仍有獲得 High 評語以及 10377 分、平均 68.8 FPS 的成績,至於 2560×1440 以及 1920×1080 解析度下則分別獲得 15802 與 23042 分、Extremely High 評語,以及平均 109.4、160.3 FPS 的好成績。

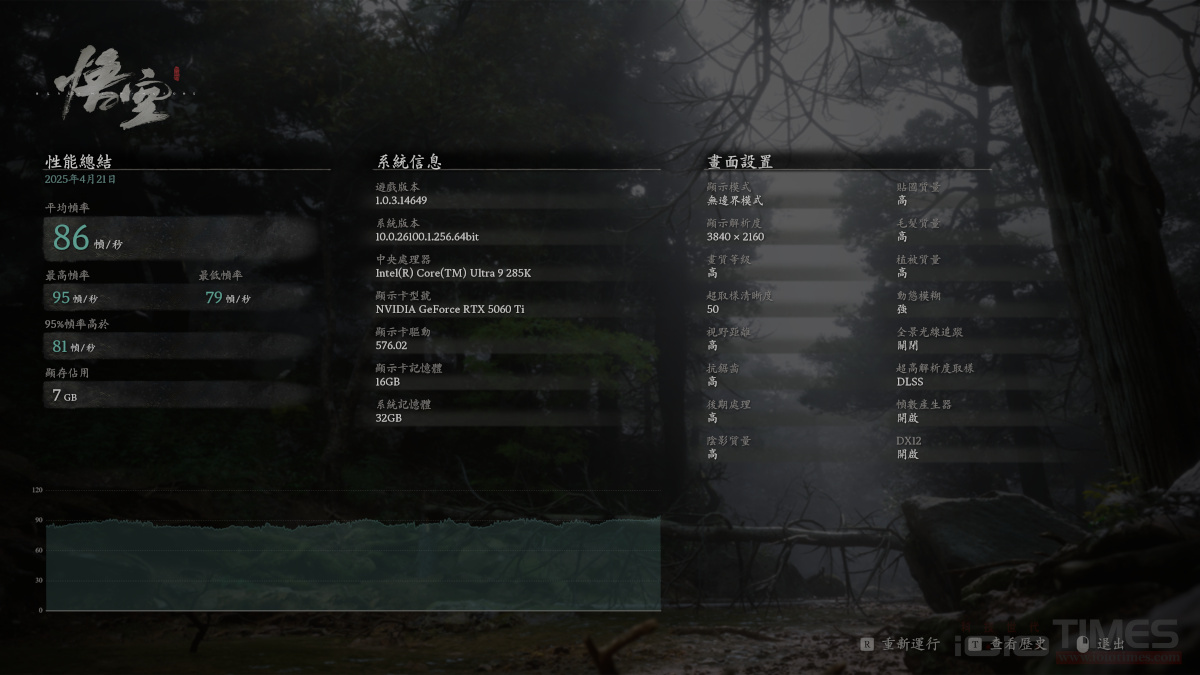

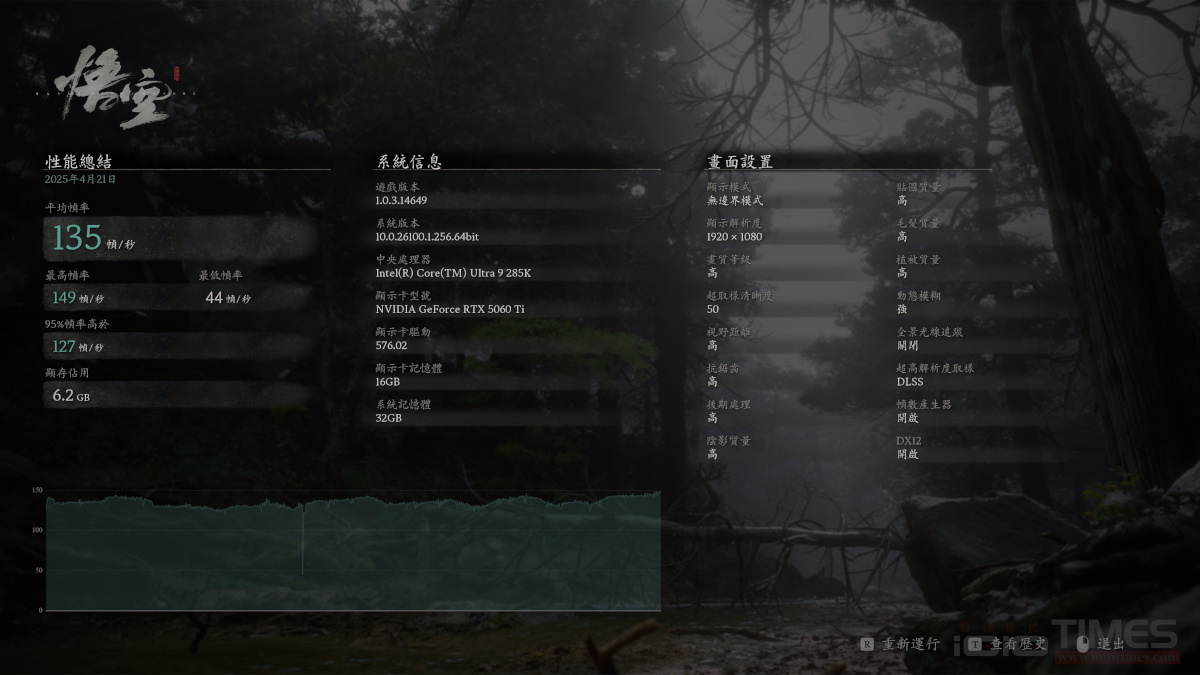

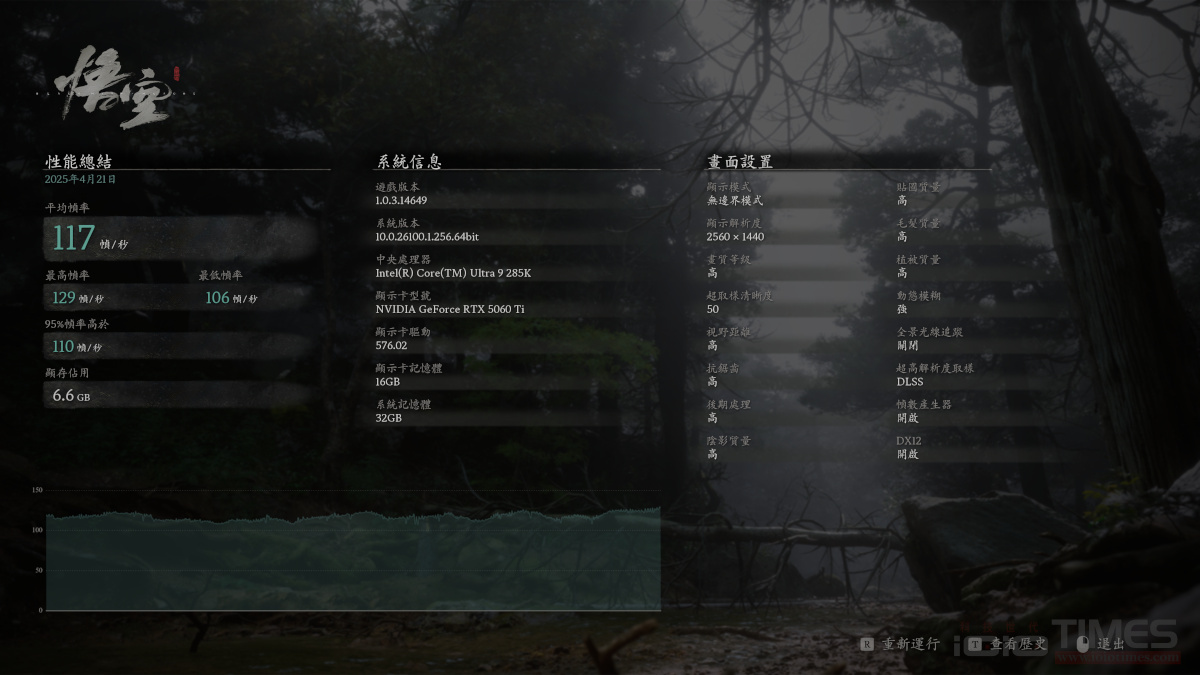

在《黑神話:悟空》中的 Benchmark 表現則是透過推薦設定為 “高” 的模式下來做測試,在超取樣清晰度一律設定為 50 的基礎下,4K、1440p、1080p 三項解析度的表現分別獲得平均幀數 86、117、135 FPS,基本上也足以應付遊玩需求,另外,在 v576.02 版本上已開啟此款遊戲對於 DLSS 4 的支援,玩家在實際遊玩時可以透過 DLSS 4 獲得更高的遊玩流暢感。

在《魔物獵人 荒野》這款遊戲上,以預設的極高畫質組合與 1440p 解析度下可以獲得 14854 分與 86.99 FPS 的成績,如果是在 1080p 下則可以提升至 102.12 FPS,就算採用 4K 解析度也仍能保有 62.52 FPS 的基本合格表現,玩家也可以透過自訂模式將畫質組合調降、或是升頻設定選項從畫質優先改為效能優先,也都能提升一定程度的幀數,對於這款 RTX 5060 Ti 16GB 來說,魔物這款遊戲仍在可駕馭的範圍內,玩家只要入手就能順暢遊玩。

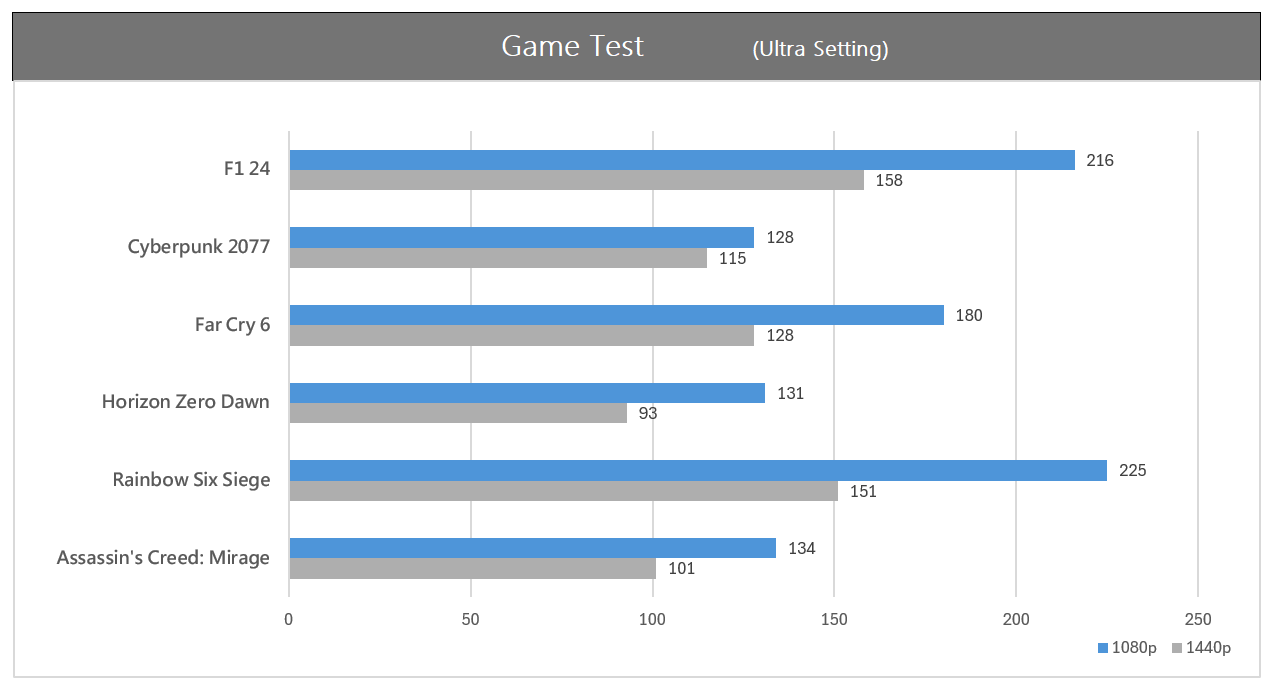

至於其他幾款遊戲的部分就簡單透過圖表來表示,在有支援 DLSS 4 技術的加持下,即便都是採用最高的預設模式, 1440p 解析度下仍能保有基本上破百 FPS 的成績,至於 1080p 下的成績就更亮眼了,對於採用舊卡的玩家來說,算是一款升級負擔不會太重、但能有感的版本,如果不開光追的話會有更高一些的表現,以 3A 遊戲來說應該也都是足以勝任無誤的。

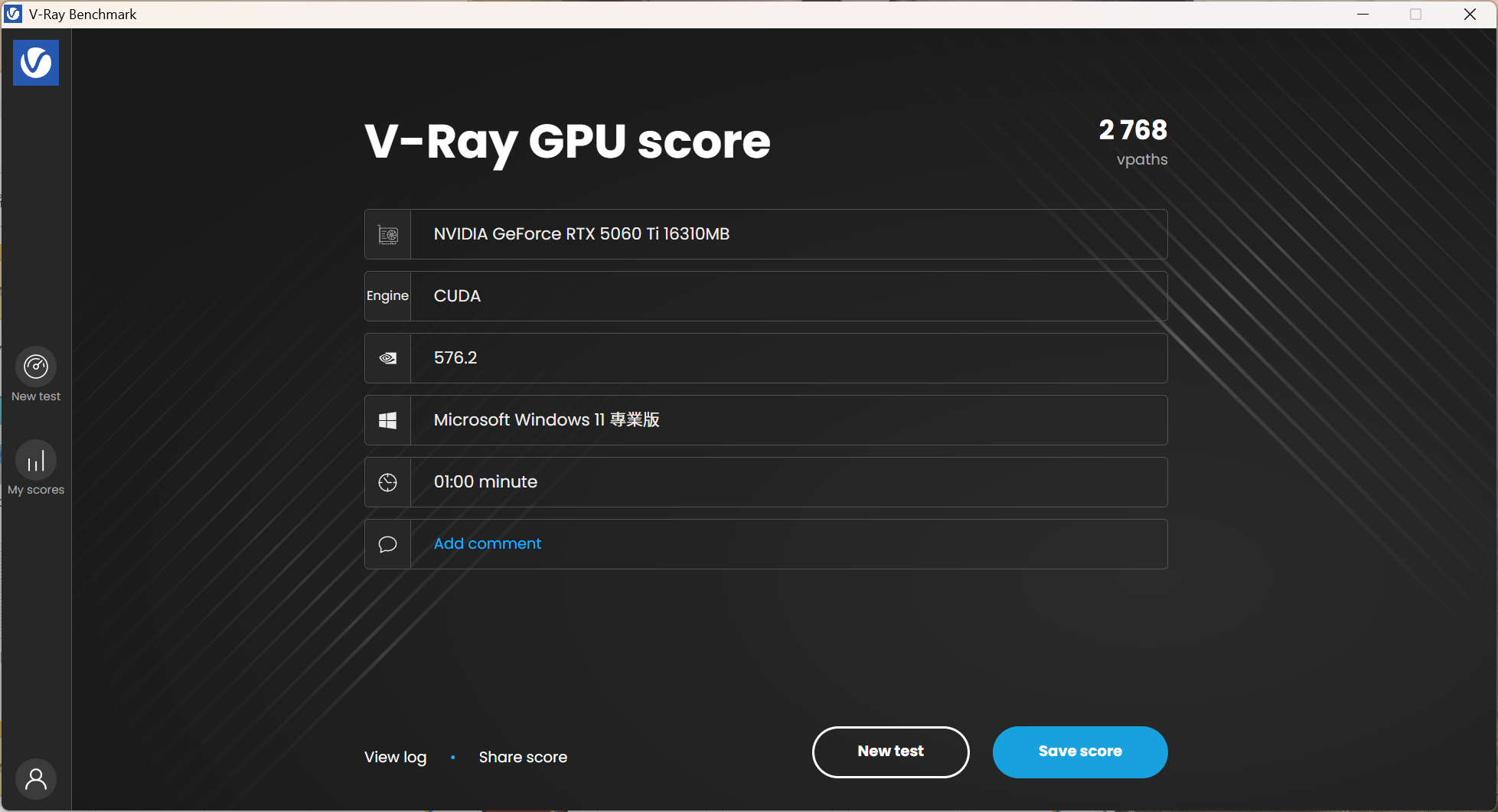

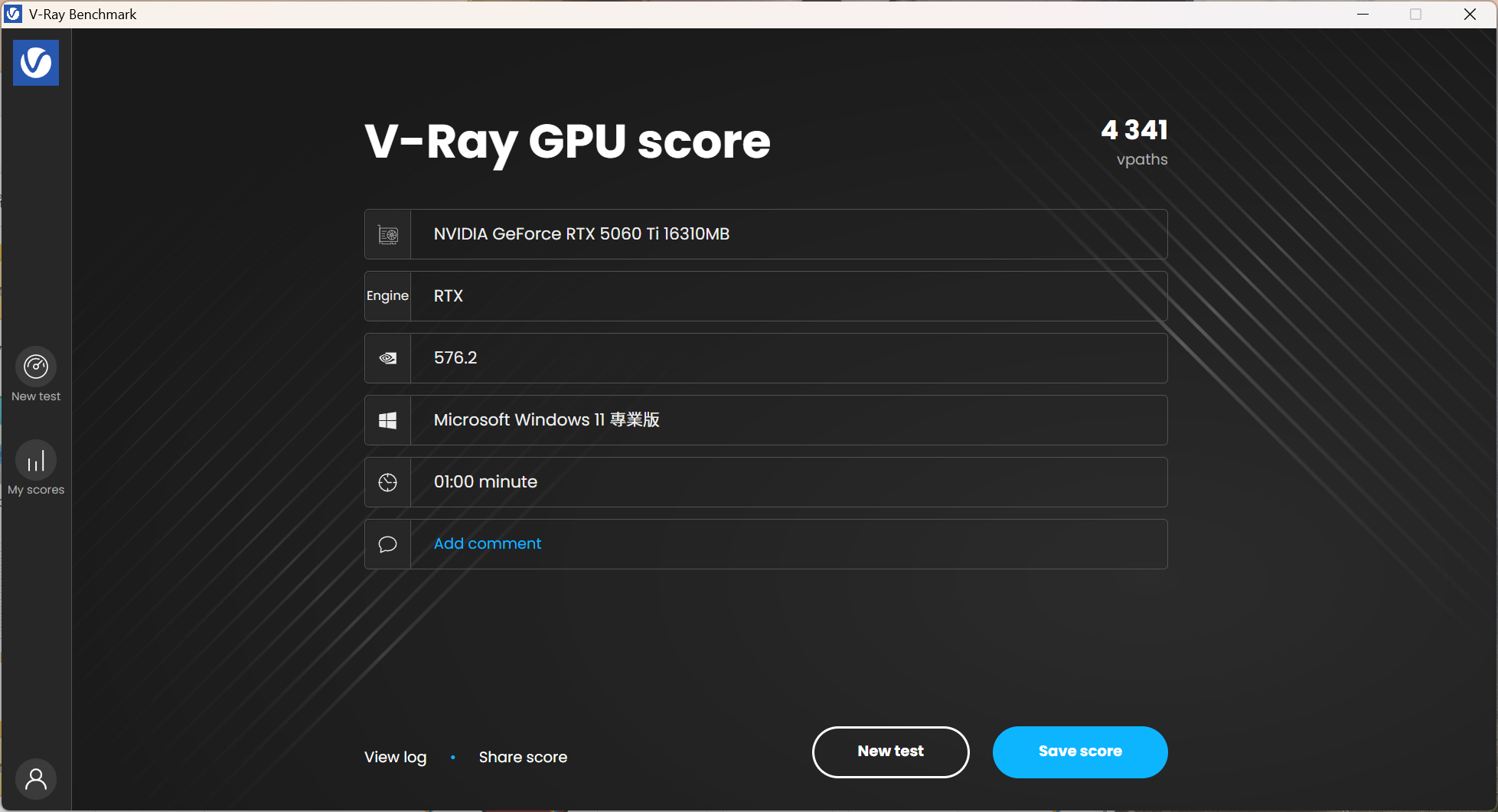

另外在 V-Ray 的部分,RTX 5060 Ti 16GB 仍是有不錯的成績, CUDA 得分為 2768、RTX 得分則是 4341。

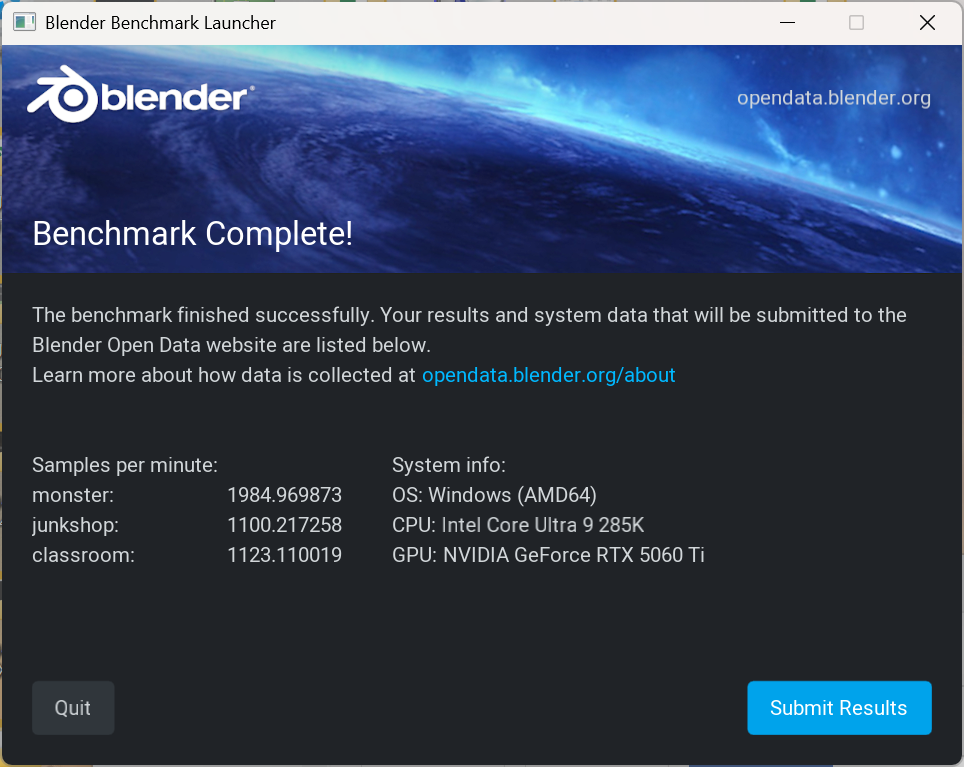

blender 4.4.0 Benchmark 的三項測試:monster、junkshop、classroom 分別獲得有 1984、1100、1123 分,比起透過 CPU 的表現仍是有相當大的幅度提升。(約 7~8 倍)

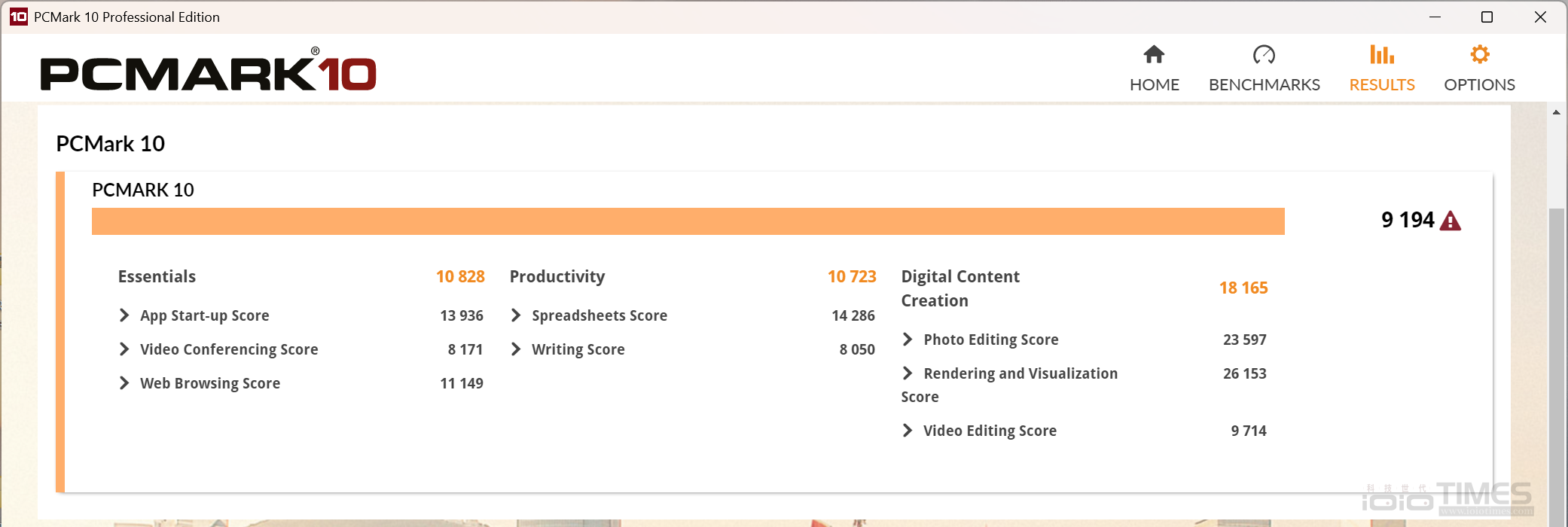

綜合表現的部分,總分獲得 9194 分,一般工作的 Essentials 與生產力 Productivity 這兩項仍是維持在破萬分的水準,數位內容創作 Digital Content Creation 的部分則是獲得 18165 分,基本上搭配 RTX 5060 Ti GB 仍舊能夠提供玩家不輸幾位 RTX 50 系列大哥的水準。

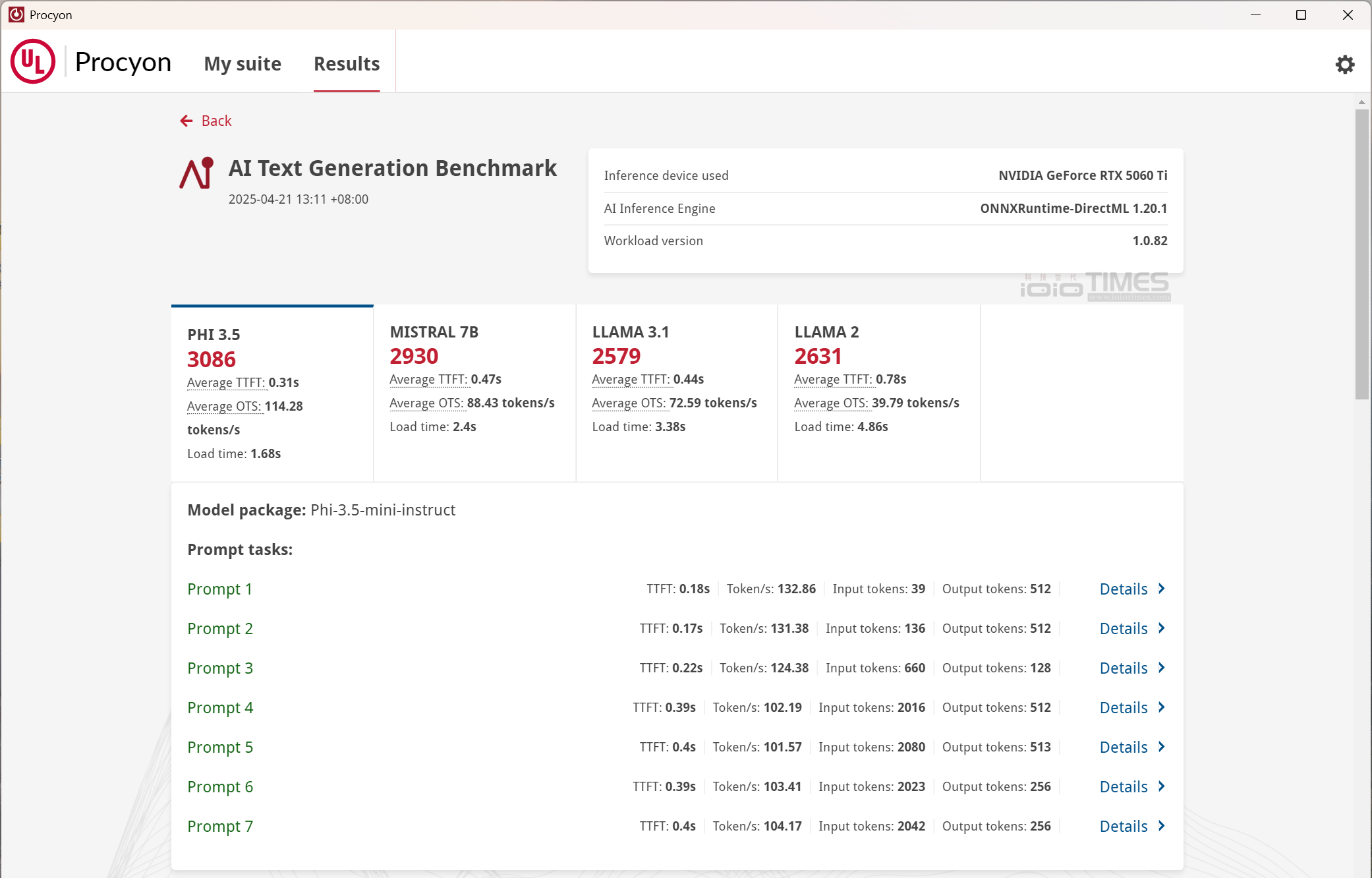

最後來看一下在 AI 方面的成績,從 AI Text Generation Benchmark 可以看到在 4 項模型上的表現其實還算OK,相比前代來說有約 20% 以上的提升,對比 RTX 5070 的話也僅略低一些而已。

專屬FireStorm軟體

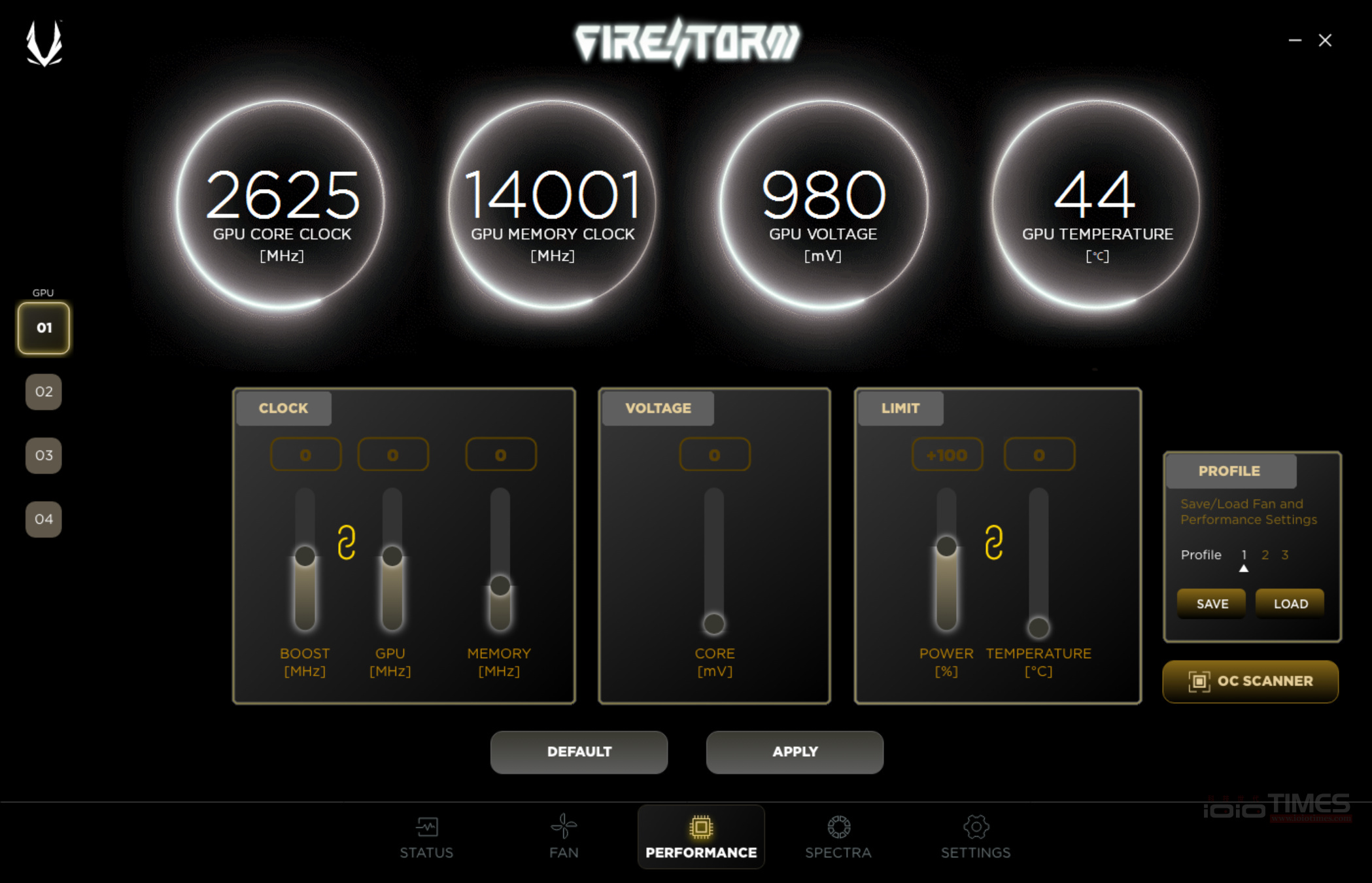

FireStorm 軟體當然也是有支援的,基本上介面與之前的 RTX 50 系列版本相同,目前最新版為 v 5.0.0.005E,開啟後的預設畫面同樣是 Performance 這一頁,可以查知目前顯卡的運作頻率 (核心/記憶體)、電壓、溫度等狀態,玩家也可以自行針對頻率、電壓等項目做個人化調整,頁面右側也提供有 3 檔存儲。

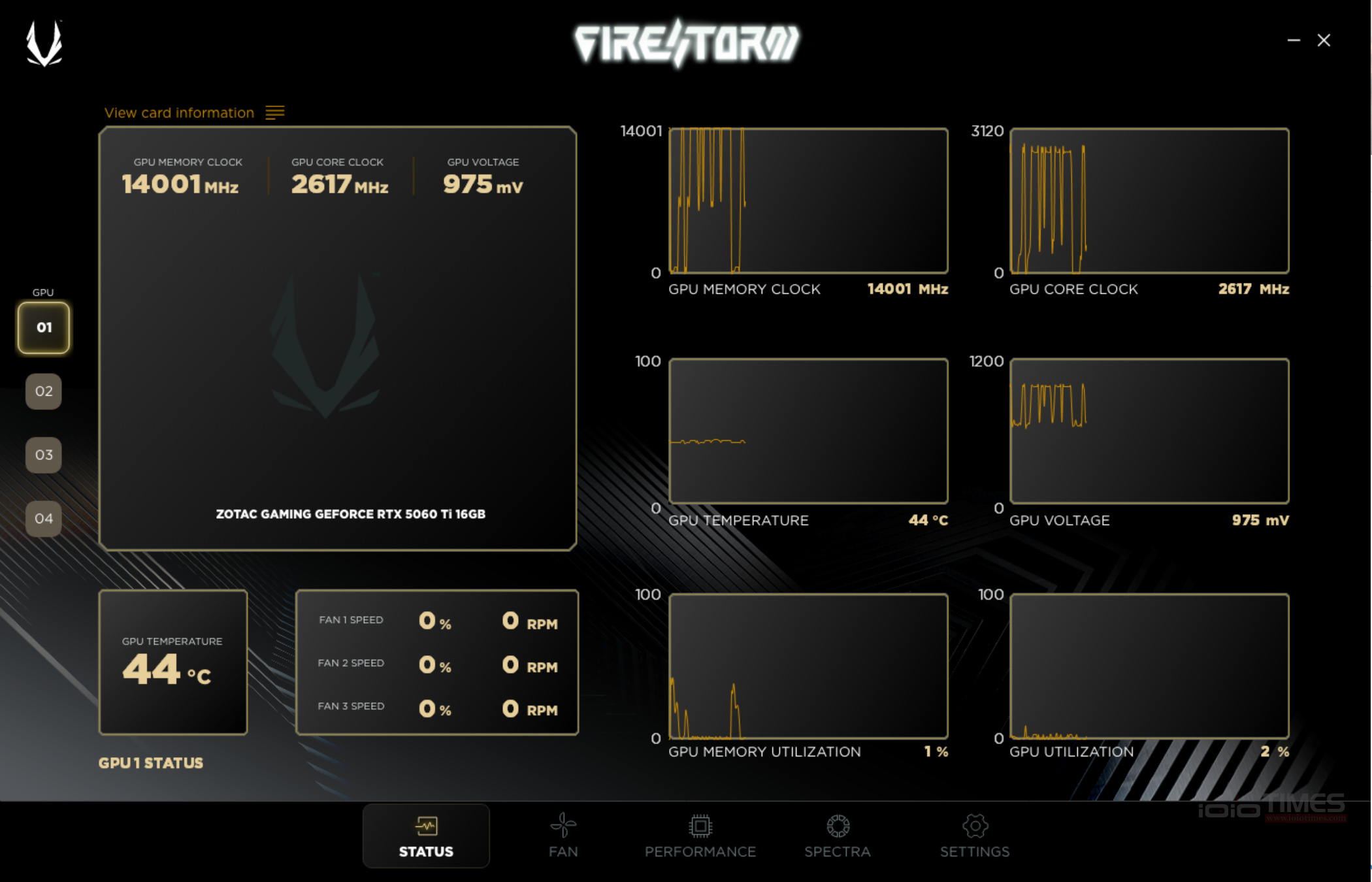

另外也可以從 Status 狀態列以及 Fans 風扇頁面查看相關訊息,至於 Spectra 燈效頁面則由於沒有支援光效設計所以不顯示,最後面還有基本設定的 Settings 設定頁面可以調整是否作業系統開啟即啟動 UI 或是最小化、快速指南、FAQ…等。

Status 狀態列則可以看到目前的各項資訊波形圖,方面了解顯卡的運作情況。

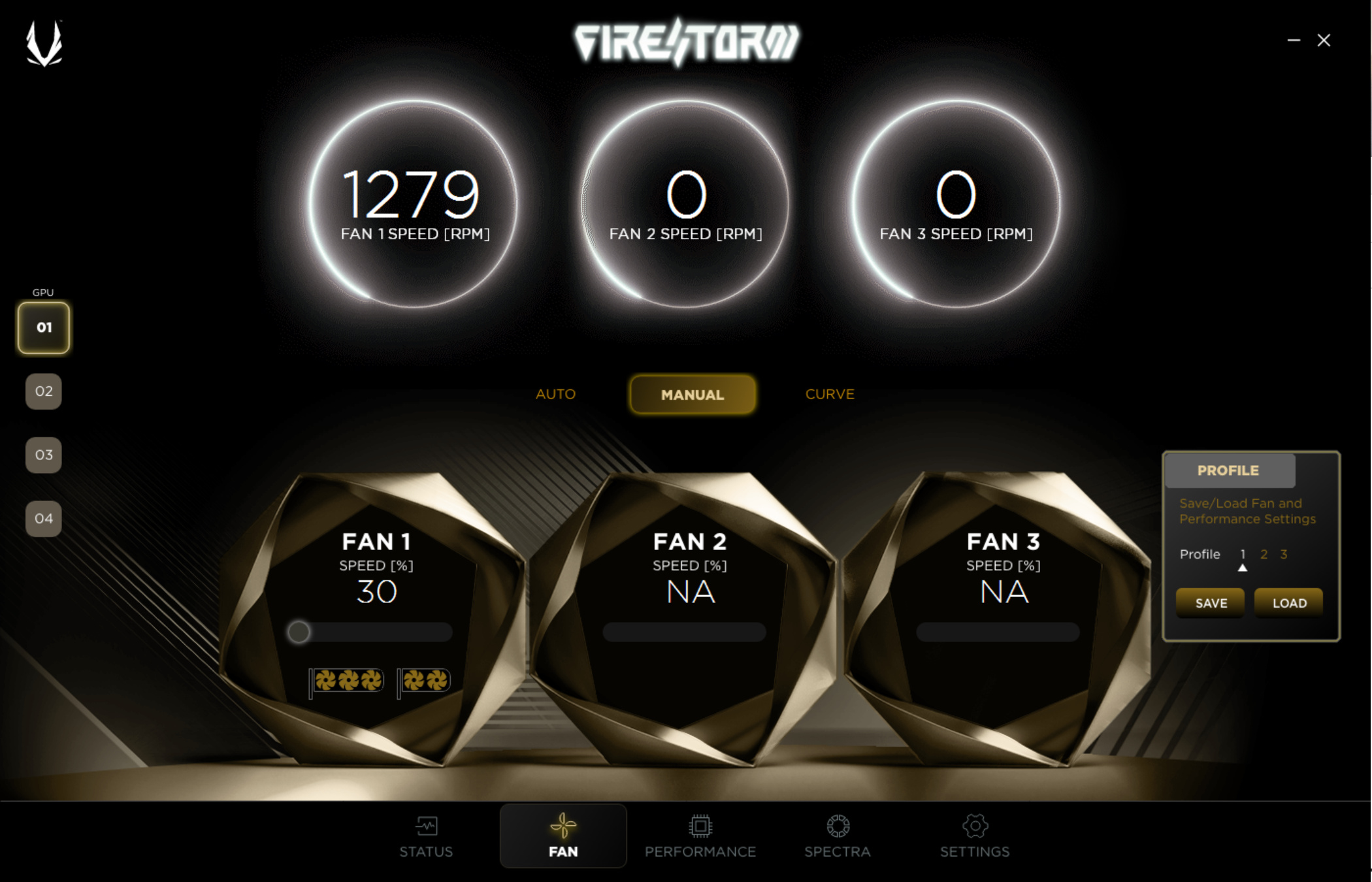

風扇部分除了設定成自動之外,也可以透過手動模式來做條選,另外也可以採用曲線模式來做設定。

結語

以 RTX 5060 Ti 的定位來說,相對平價的預算對於玩家來說的負擔壓力自然沒有其他幾款 RTX 50 版本那麼高,要是考量到記憶體容量方面的話,那 16GB 版本當然會是比較建議的選擇,尤其是在 ZOTAC 這一系列美型版的 RTX 50 顯示卡中,這款 ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 具備雙風扇設計、符合 NVIDIA SFF 標準、高效散熱等特色之外,也保有不錯的性能表現,在配上 Blackwell 架構與 DLSS 4 技術加持下,想要為小主機升級的話肯定是第一首選囉!