在對應 Intel 非 K 版本處理器的登場,同時也推出了 700 晶片組中的中階等級 B760,一解原本只有 Z790 單一選擇的”高貴”情況,MSI 也在其 MAG 系列中推出了採用 B760 晶片組的多款主機板,當中也是大家熟悉的 Mortar 與 Tomahawk 這兩型號為主,相較於走 Micro-ATX 尺寸的 Mortar 來說,Tomahawk 則以 ATX 尺寸為主,並且也推出有 DDR4 與 DDR5 兩種不同記憶體支援的版本供玩家選擇。

小編這次開箱的是其中的 B760 Tomahawk WiFi 這一片,型號後端無額外贅字表示為 DDR5 版本,主要特色除了支援最新的 Intel 12/13 代處理器外,採用 12+1+1 相的強化供電設計也是一大賣點,下面就來開箱仔細瞧瞧板上的各項配置吧!

MAG B760 Tomahawk WiFi開箱

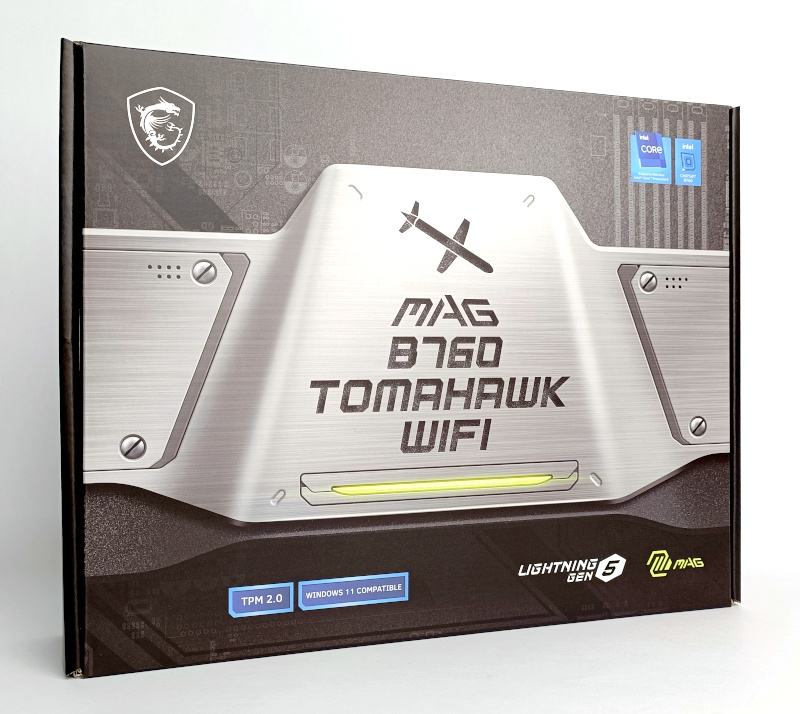

這次入手的這片 B760 Tomahawk WiFi 是採用 DDR5 記憶體架構的設計,先前開賣的是 DDR4 的版本,但其實兩者除了記憶體支援的不同之外,其他的設計是一模一樣的,主機板的外盒設計上也就只差了有無標上”DDR4″字樣而已。

彩盒外觀基本上是延續 MAG 系列的設計概念,所以與同為 MAG 系列的 Mortar 相當類似,只不過 Mortar 上頭是迫擊砲的圖樣、Tomahawk 則是戰斧飛彈囉!彩盒背面照慣例是產品的各部特色介紹與規格說明,算是可以方便玩家一眼就能快速知悉主機板的相關優點。

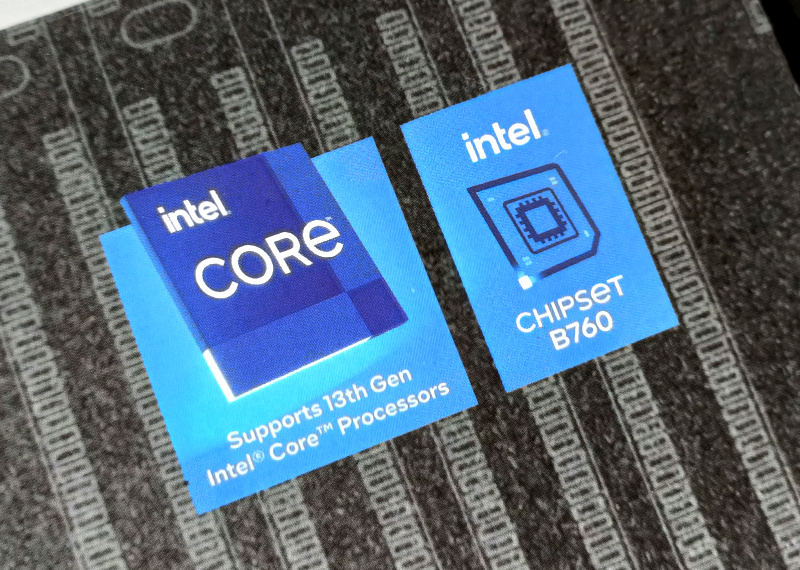

同樣的,彩盒上面也做了幾個特色的標示來宣告重點功能,包括採用的是 Intel B760 晶片組、支援最新 13 代處理器、具備 Lighting Gen 5、MAG 系列、內建 TPM 2.0 與 Windows 11 完全對應等等。

除了主機板本體外,額外提供的附件有這些,包括快速安裝指南、SATA 排線、M.2 螺絲、天線以及專屬 MSI 信仰貼紙等,算比較簡單些。

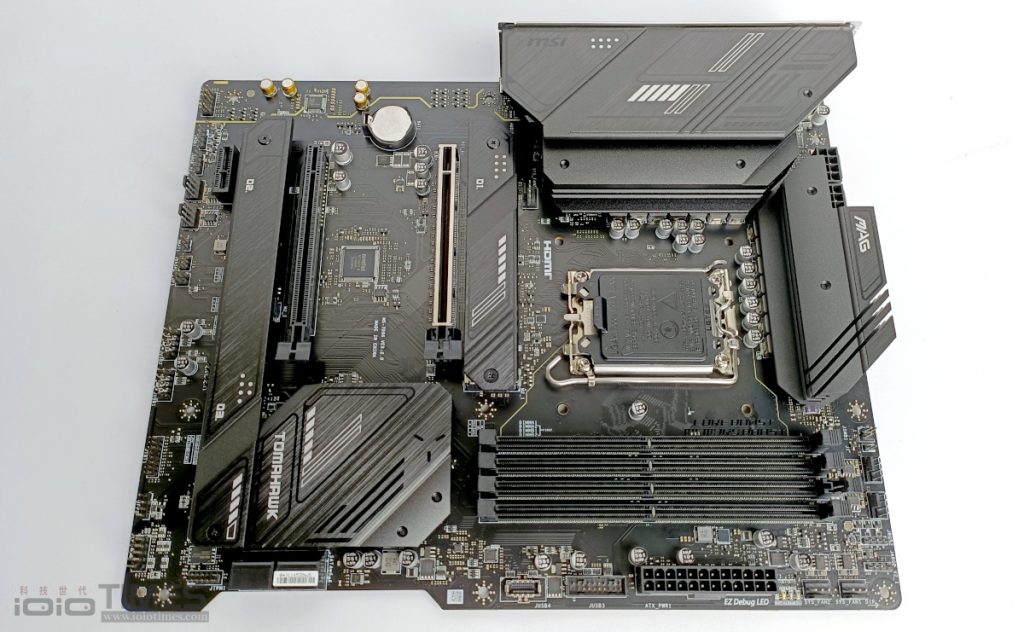

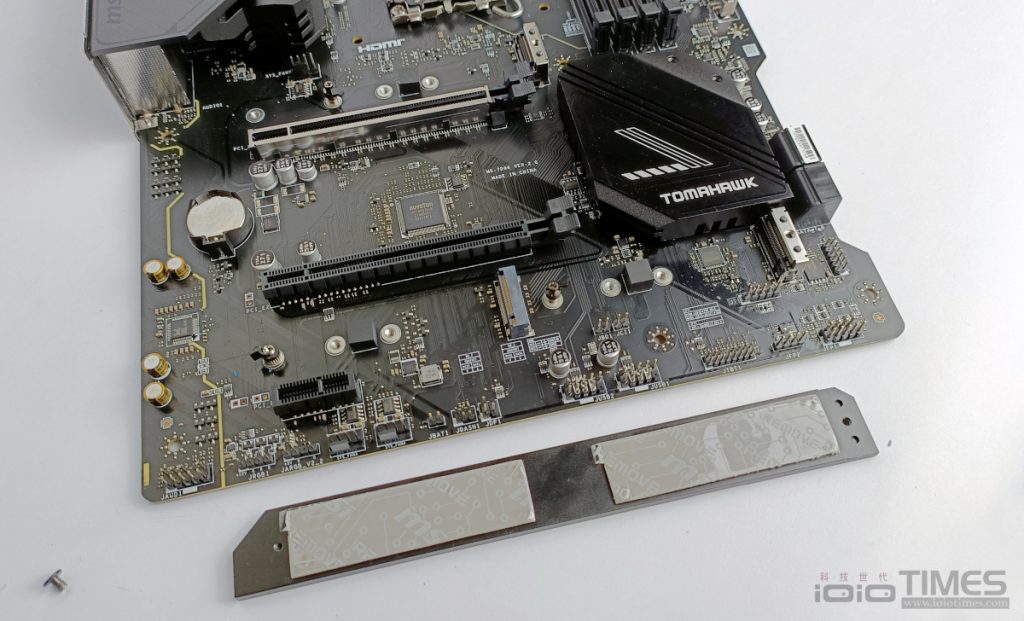

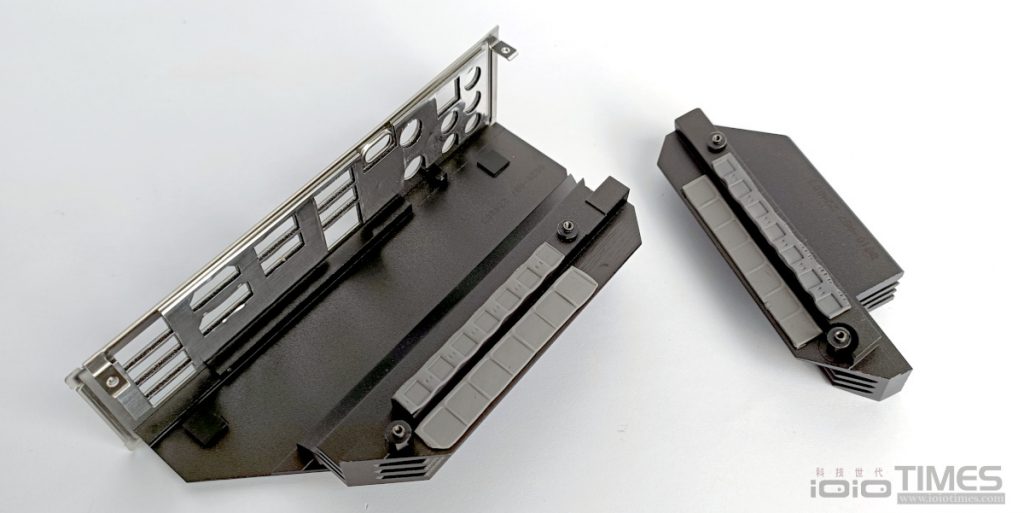

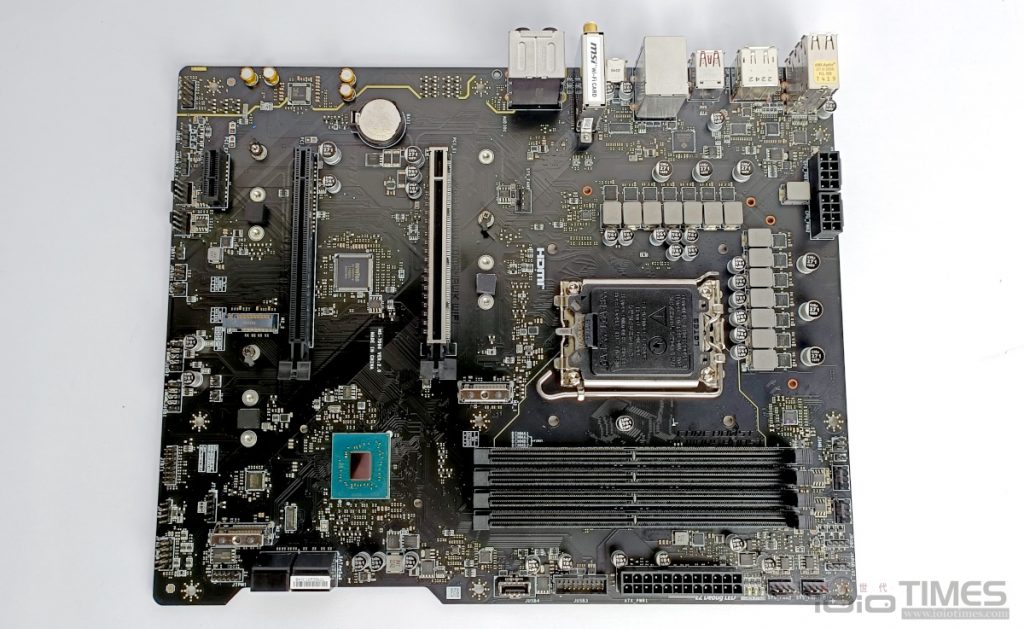

B760 Tomahawk WiFi 的主機板本體採用的是標準 ATX 架構、尺寸為 243.84 x 304.8mm,整體採黑化色調與斜切紋路設計,基本上與前代的 B660 Tomahawk 十分相似,原則上也沒有配置 RGB 燈效,一體式 I/O 上方與 Mosfet 位置上有搭配大型厚重散熱片並搭載 7W/mK 導熱墊協助散熱,供電採 12+1+1 相設計,內建Lighting Gen 5 PCIe 插槽並附加鋼鐵裝甲,支援 4 組 DDR5 DIMM 插槽,最高可擴充至 128GB,時脈支援 7000+MHz (OC),另可見共提供了 3 組的 M.2 Slot (M.2 Shield Frozr)具備散熱片輔助散熱。

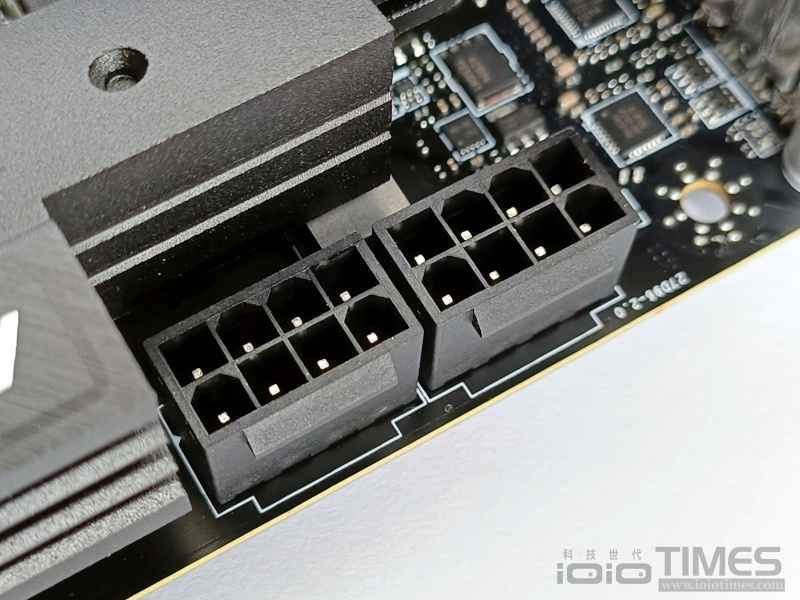

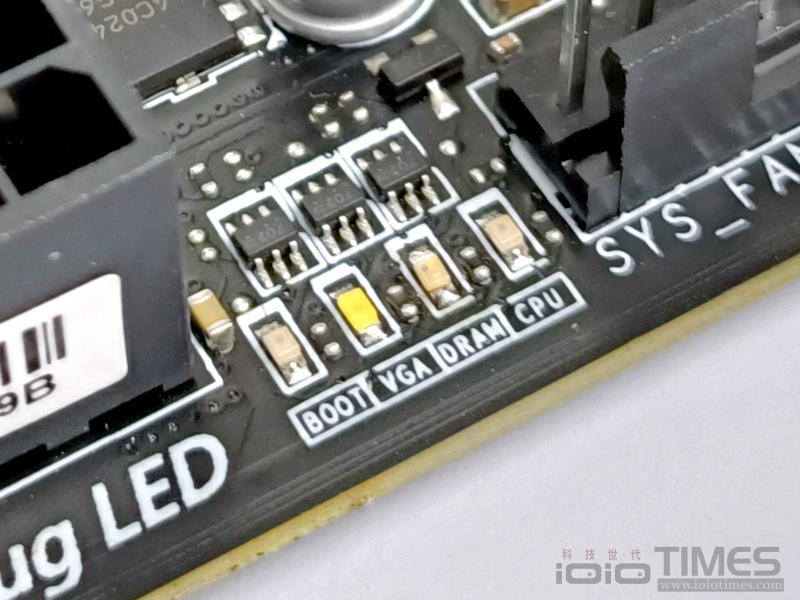

除了在 VRM 上面覆蓋散熱片外,連同底下的 choke 也都有附加散熱墊以確保散熱問題徹底解決,另外也採用了雙 8-pin的 CPU 12V 插槽設計,下方除了提供有 4 組的 SATA 擴充埠外,也在板子上配置有 EZ Debug LED,方便玩家快速確認主機板的開機運作狀態是否正常。

I/O 埠的部分提供的功能倒是頗為齊全,包括有 USB 2.0 x4、DispalyPort x1、HDMI x1、USB 3.2 Gen 2 x4、RJ-45 2.5G 網路埠 x1、USB 3.2 Gen 2×2 Type-C x1、WiFi 6E 無線模組、音源輸出入埠 (5孔) 與 S/PDIF 光纖輸出等,基本上該有的都有了,一般使用來也應該都夠用,USB port 還可以另外透過主機板上的擴充插槽額外連接。

主機板左半邊的擴充槽區域除了第一根是 PCIe 5.0 x16 外 (有裝鋼鐵裝甲),還有提供 PCIe 3.0 x4 與 PCIe 4.0 x1 各一根插槽,至於 M.2 則是提供 3 組 PCIe Gen 4×4,皆有附散熱片,其中的 03 這組可支援 SATA Mode。

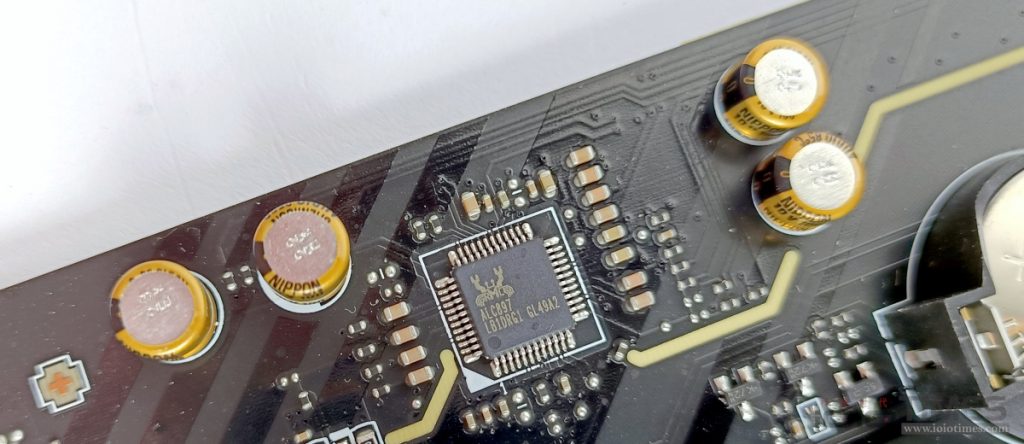

音效部分則是由內建的 Realtek ALC897 搭配日系音效電容來提供,透過高清晰音頻處理器與 Audio 線路獨立區域設計與高品質電容輔助下,達到不錯的音效回饋體驗。

接下來就把主機板上面的散熱片一一卸載,就可以看到整片 B760 Tomahawk WiFi 的布局設計了,看看官方用料上也是豪賣的加裝了超厚實的散熱片,並且搭配有 7W/mK 導熱墊輔助散熱。

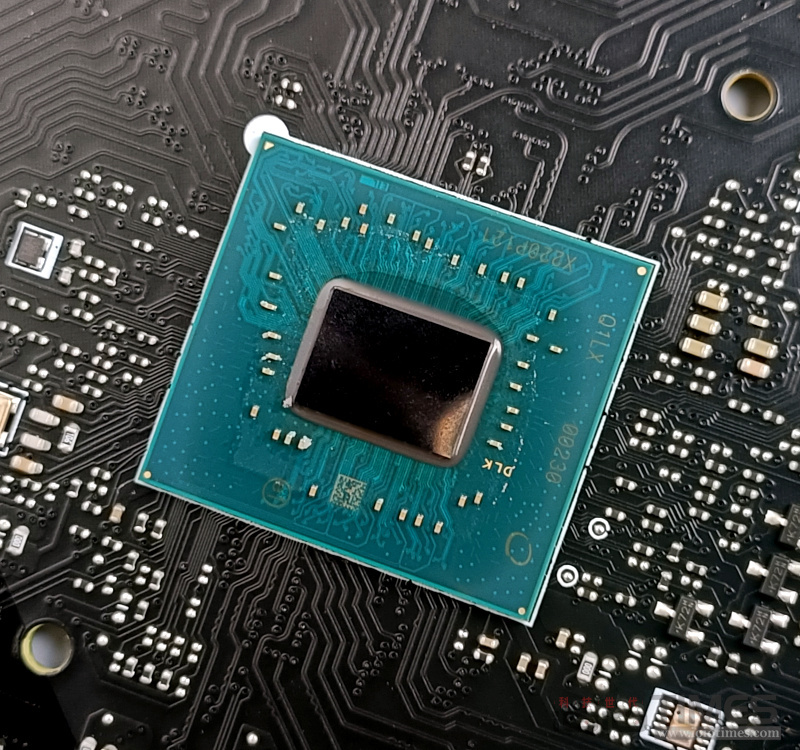

卸下在晶片組上面散熱片就能看到底下實際的 B760 晶片組本體了。

脫光了的 B760 Tomahawk WiFi,黑化處理的 PCB 設計其實可以發現作工還是有一定水準,雖然是 MAG 系列,但價格相較於之前只有 Z790 一種高價位可以選擇是平價多了。

B760 Tomahawk WiFi 的背面設計,除了是採用 6 層 PCB 設計 +2oz 厚度銅用料之外,還可以發現藏在背面的 RTL8125BG 這顆 Realtek 2.5G 網路晶片,提供玩家高速網路支援性。

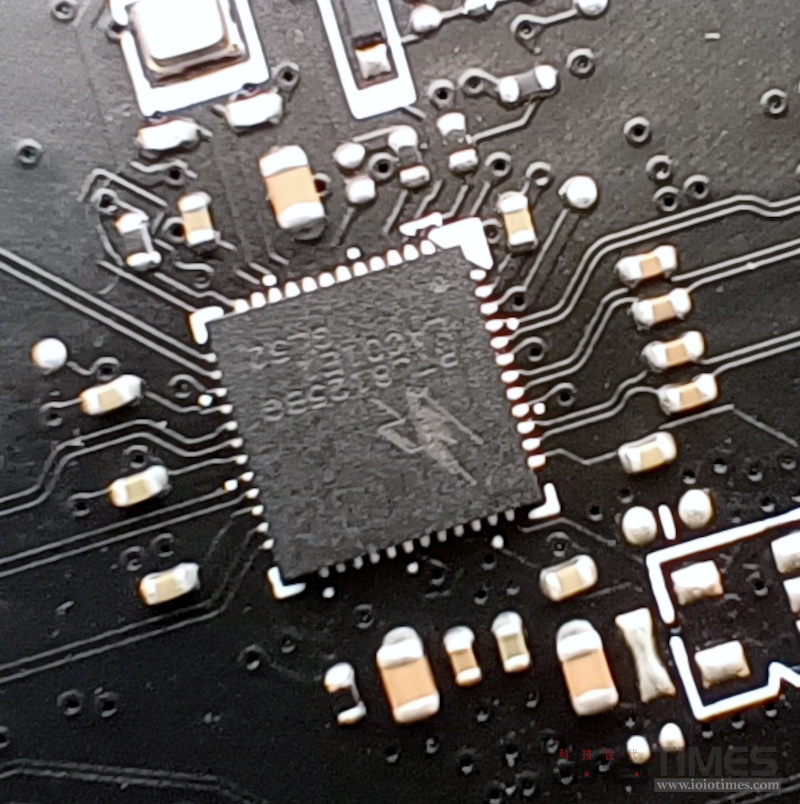

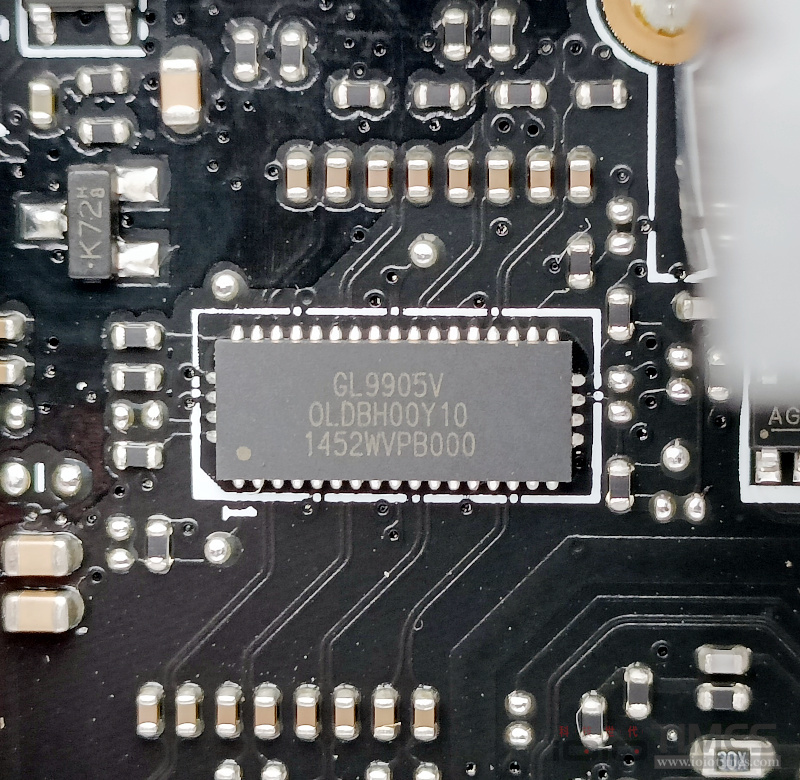

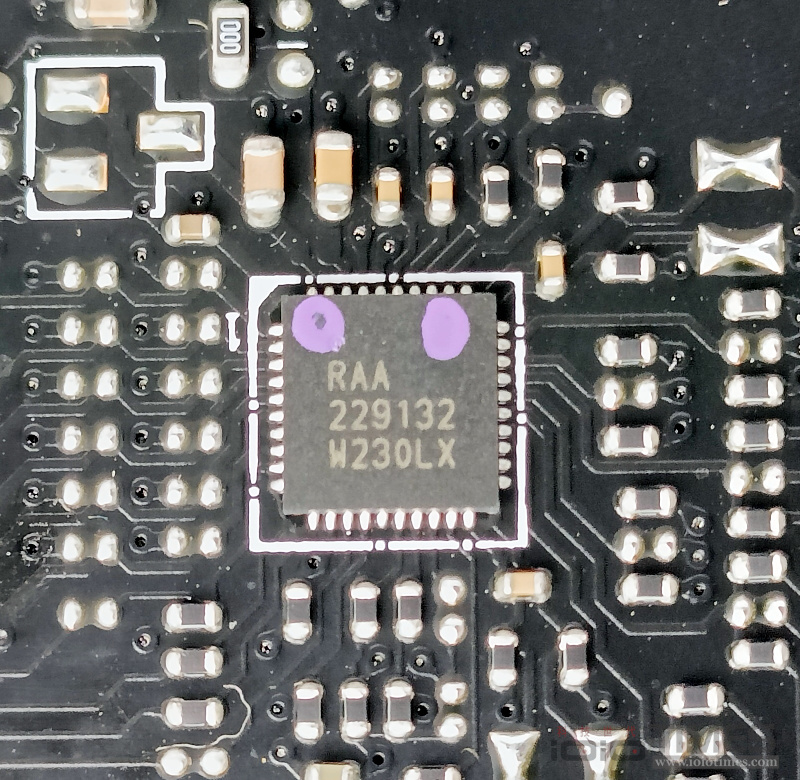

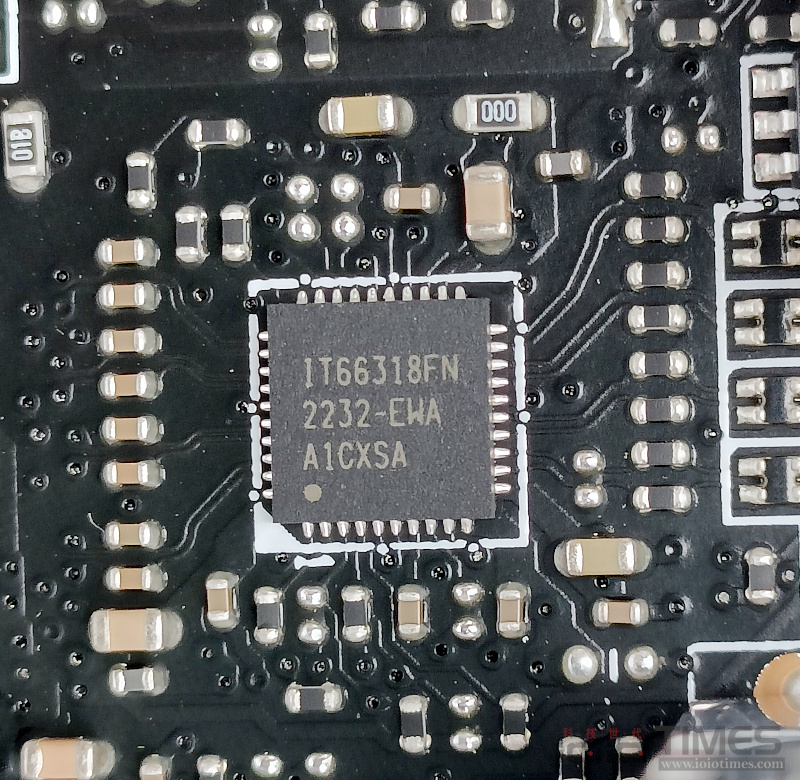

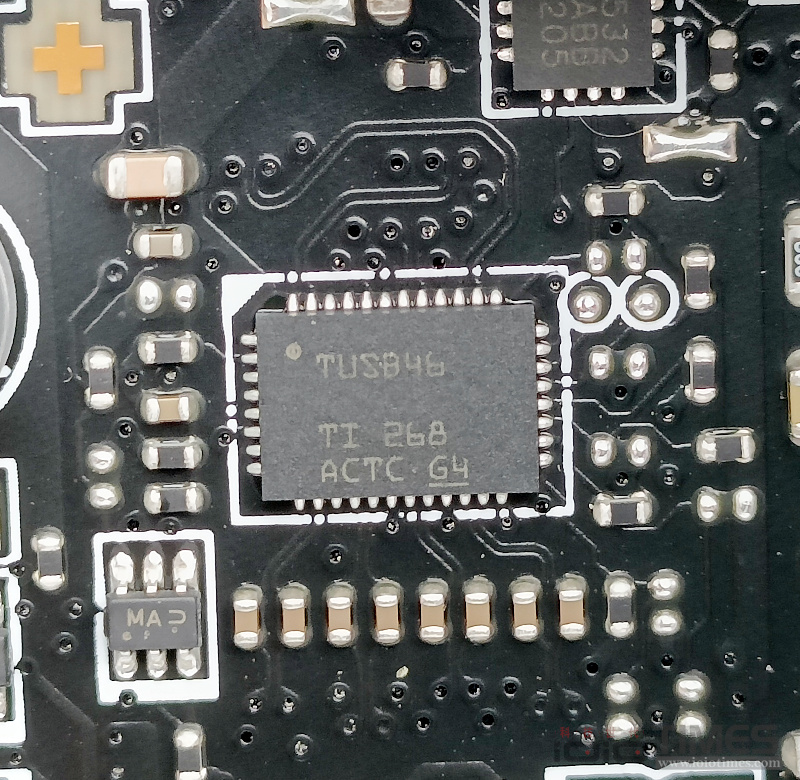

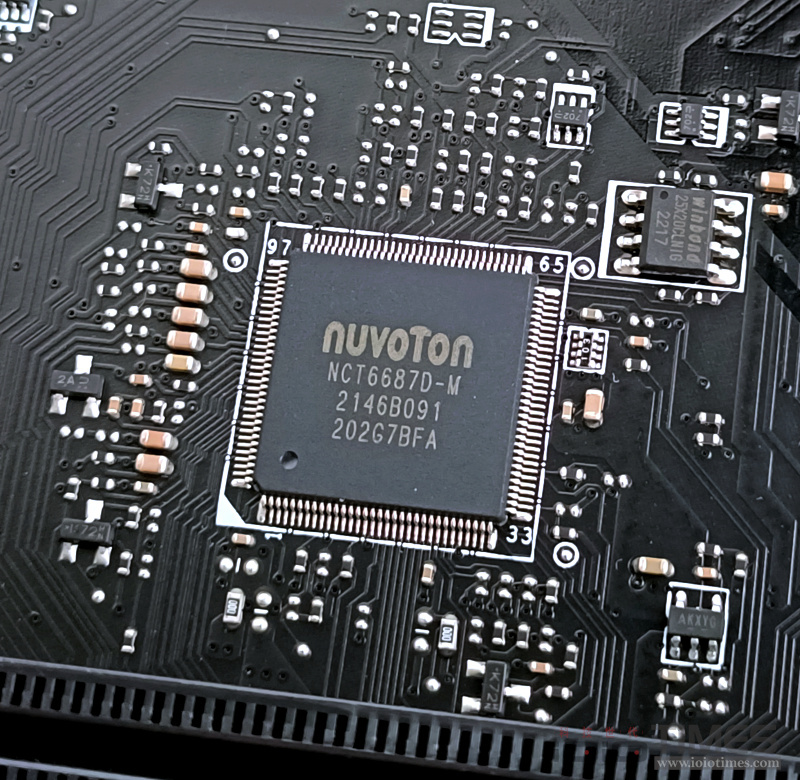

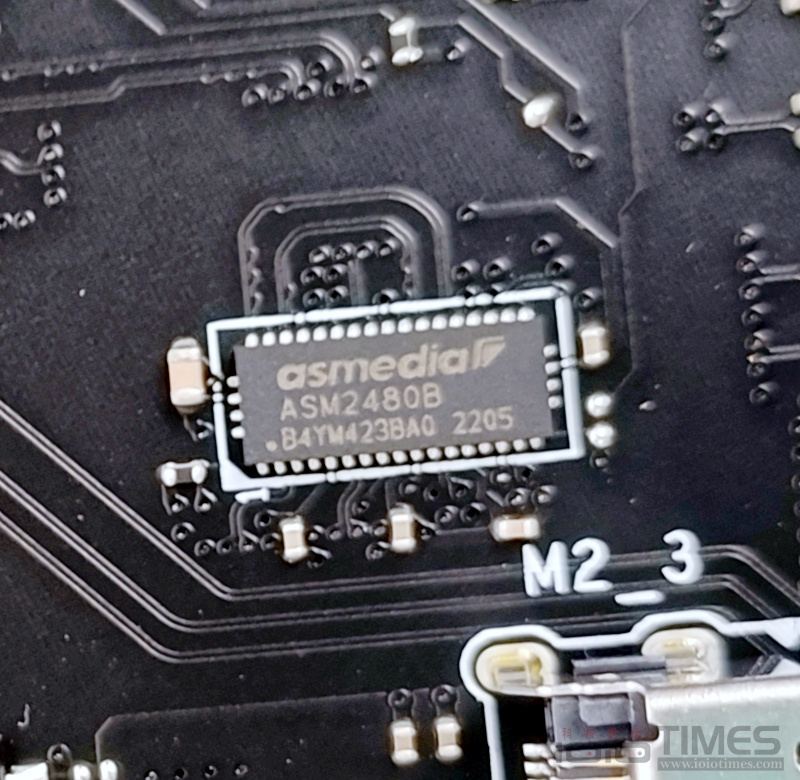

底下也把板上的其他配置晶片簡單秀一下,包括有 Genesys 的 GL850G、GL9905V 與 GL3590 等關於 USB 2.0、3.2 Gen 2、3.2 Gen 2×2 的控制器,RAA229132 這顆 PWM 數位供電控制晶片,Nuvoton NCT6687D-W 這顆 Super I/O,負責 HDMI 2.0 的 IT66318FN 與 DisplayPort 的 TI TI TUSB46,PCIe 4.0 通道切換的 asmedia ASM2480B 等等,另外當然也不能漏掉 Intel WiFi 6E AX211 囉。

效能實測

以定位來說,MAG B760 TOMAHAWK WiFi 算是屬於較偏向入門級這一階,所以在測試上採用了大宗主流的 Core i5-13400 處理器,並搭配 DDR5-6000 16GBx2 記憶體,至於顯示卡則是使用 AMD 公版的 RX 7900 XT,相關完整平台規格如下:

處理器:Intel Core i5-13400

記憶體:Kingston Fury Beast DDR5-6000 16GBx2(共32GB)

顯示卡:AMD Radeon RX 7900 XT

SSD:Samsung 980 Pro PCIe 4.0 1TB M.2 SSD

電源:MSI MPG A1000G PCIe 5.0

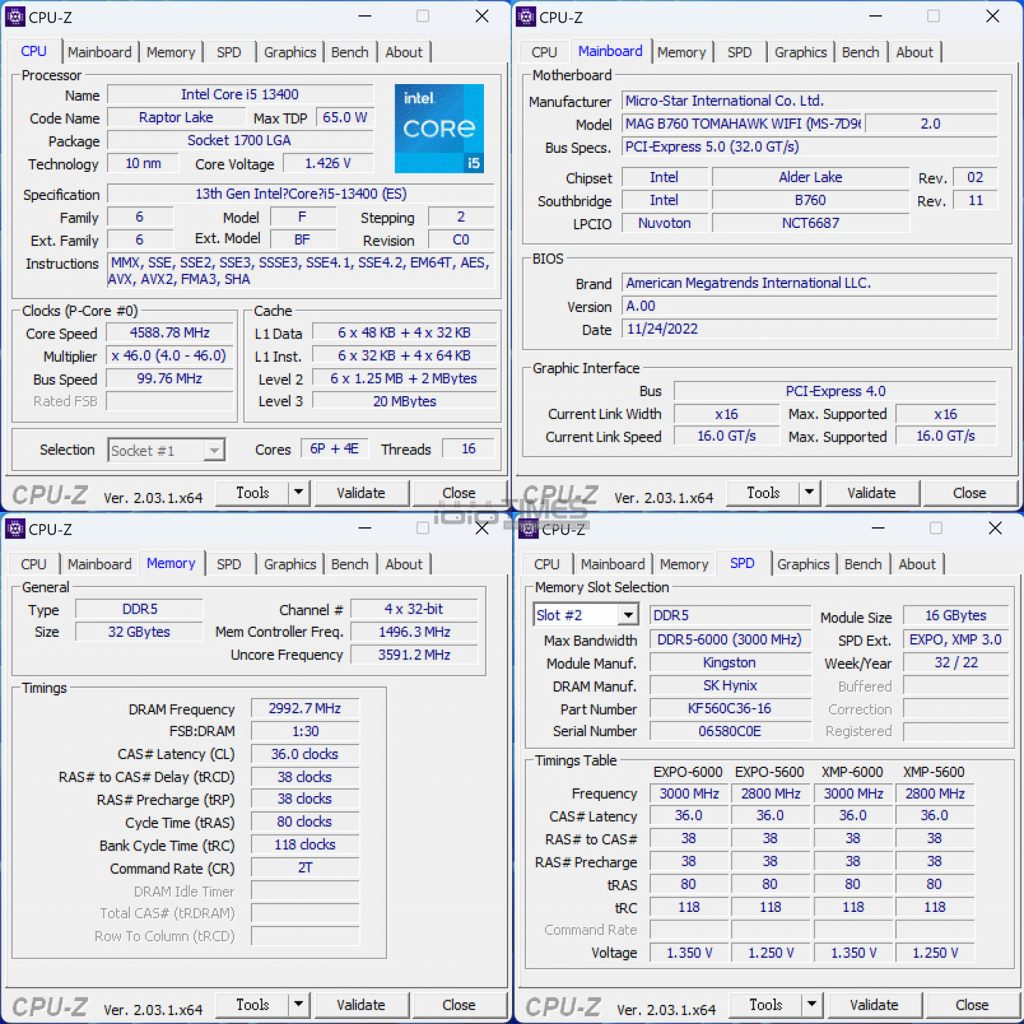

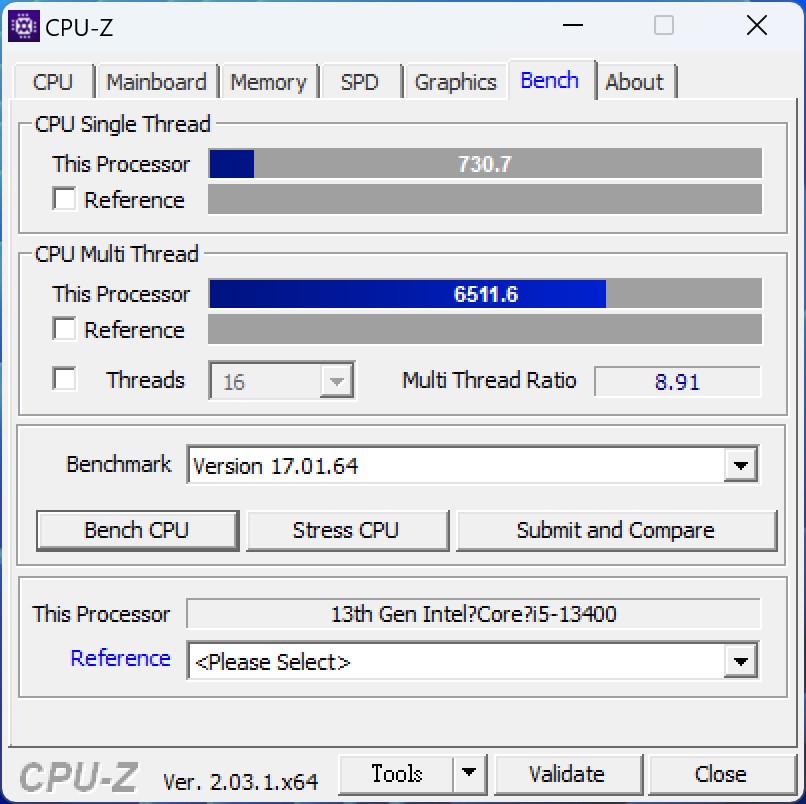

照慣例就先看一下 CPU-Z 下的偵測表現!

Core i5-13400 在核心配備了 4 個 E-Core 小核心 +6 個 P-Core 大核心,總計核心數量為 10C/16T,在 CPU-Z Bench 項目的單核心表現可以來到 730.7 分、而多核心則是 6511.6 分。

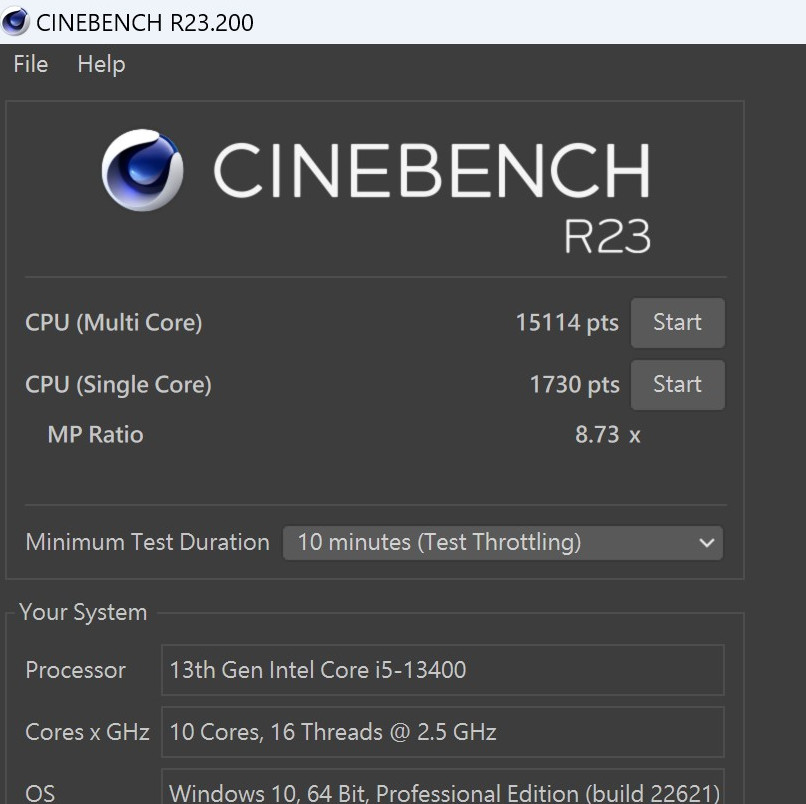

至於在 Cinebench R23 中的跑分則是測得單核心的成績在 1,730 分、多核心分數來到 15,114 分。

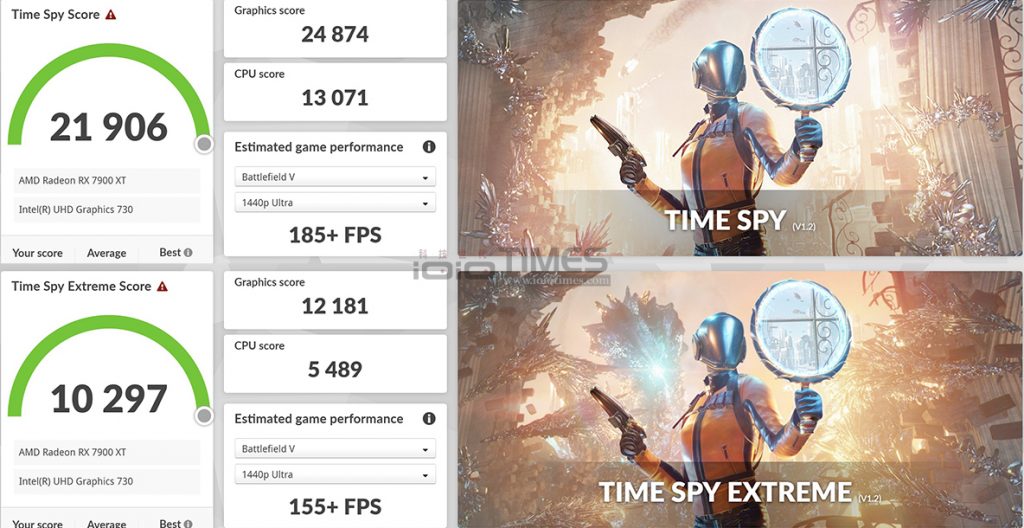

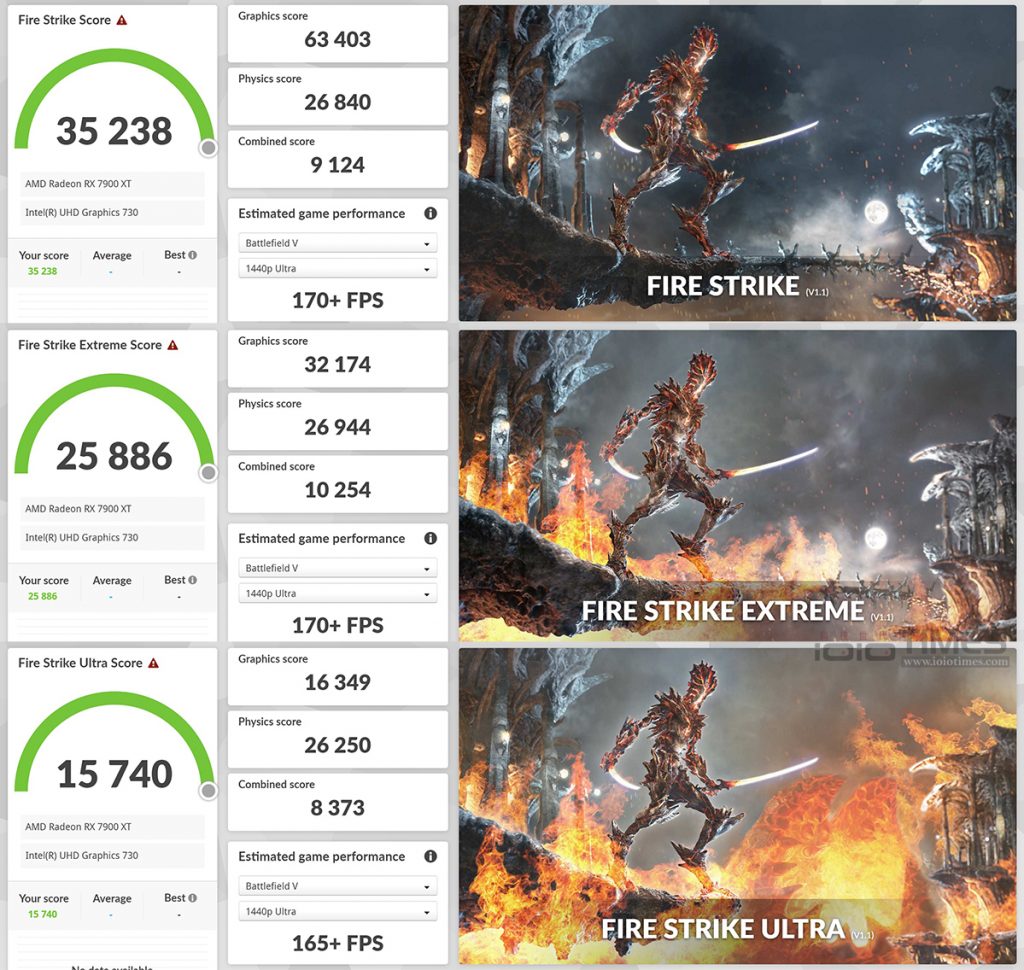

在 3DMARK 圖像性能測試中,DX12 遊戲環境的 Time Spy 獲得近 2.2 萬分的成績、DX11 遊戲內容的 Fire Strike 則是來到 3.5 萬分左右,理論上在不啟動光線追蹤的前提下,要應付到 2160P 解析度的遊戲應當不是問題。

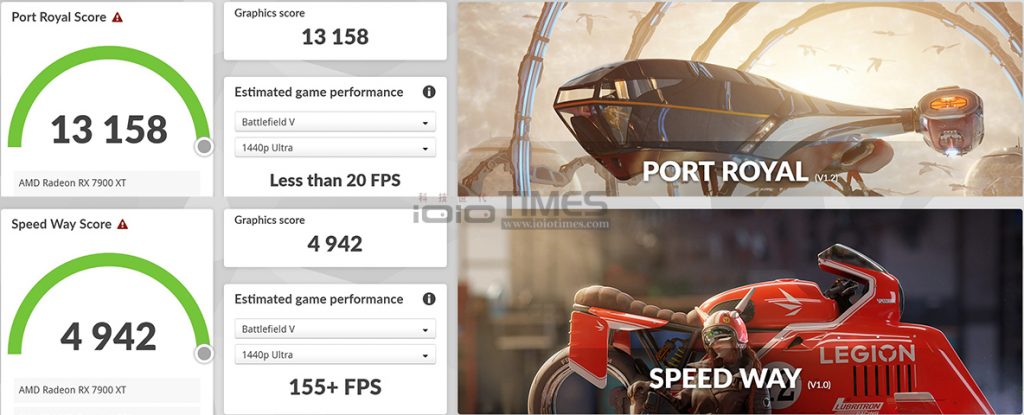

在具備光線追蹤內容的 Port Royal 中,配合 RX 7900 XT 在光線追蹤的性能大幅提升,成績來到了 1.3 萬分;另外在針對新一代 DX12 Ultimate 環境而打造且一樣對光線追蹤有相當要求的 Speed Way 中,整體分數落在貼近 5,000 分的關卡,這部分算是受限於 Core i5-13400 處理器的性能,玩家若選用更高階版本將會有更高的成績表現。

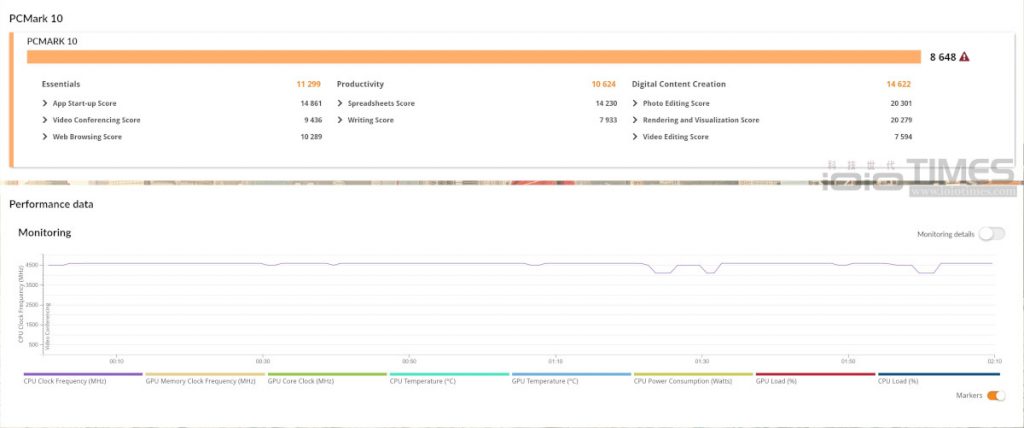

在綜合性能測試的 PCMARK 10 上面,整體平台的總分則是有達 8,648 分,足以輕鬆應付日常生活的大小工作,其中的細項得分中,基礎性能獲得 11,299 分、生產力 10,624 分、數位創作 14,622 分,就算是拿來做一定程度的創作者相關執行,應該也能應付自如。

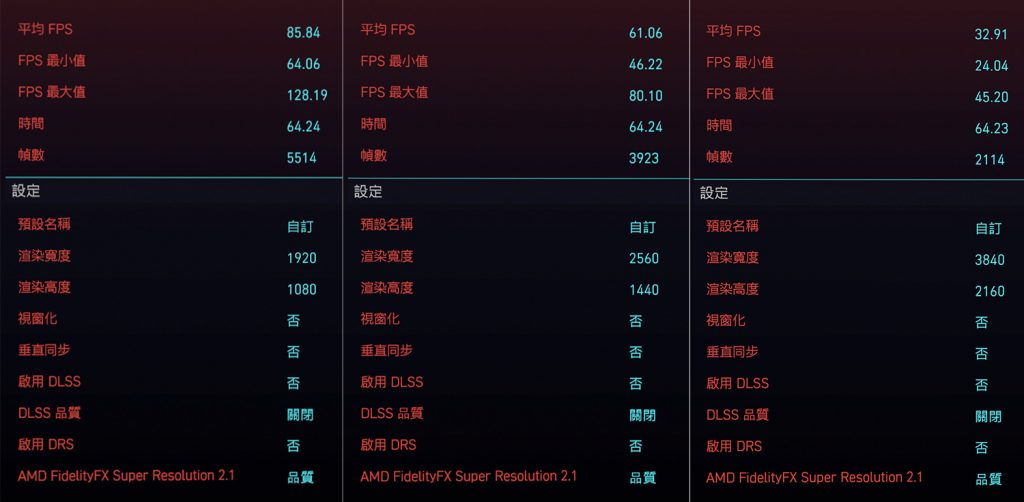

接著輪到遊戲實戰,整體來說只要遊戲不是太過於吃重光線追蹤功能的話,即使在 2160P 解析度下FPS值都能有突破 100 張以上的表現,流暢度算是相當理想,然而需要注意的是 Core i5-13400 因為核心效能相對比較有限的關係,在 1080P 解析度下有相當的機率會遇到處理器瓶頸,造成顯示卡無法發揮全部的效能,像是在《決勝時刻:現代戰爭2》中,處理器瓶頸達到了 99%。

這部分玩家在實際入手時,如果預算允許,也可以選高一、二階的處理器來搭配,應該會有更高效能的發揮,當然如果用不到太高的性能,以搭配的 Core i5-13400 來說也都夠用了,另外,顯示卡搭配的部分若是比較偏好光追遊戲的朋友,也可以選 NVIDIA RTX 40 系列來做搭配。

◆所有遊戲均使用設定選單中提供的最高畫質組合,同時關閉垂直同步、FPS上限等限制跑分發揮的功能,倘若遊戲支援FSR,則一律選擇最高畫質模式。

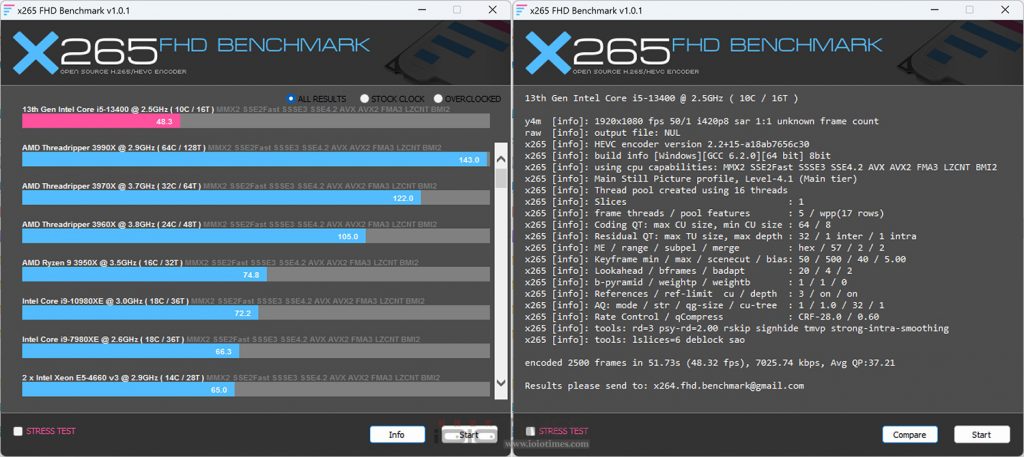

最後來看一下創作者上的應用,FHD X264 Benchmark 測試的是處理器對 x264 編碼影片的轉換效率,Core i5-13400 取得 73 FPS 的成績;FHD X265 Benchmark 則是測試 x265 編碼的轉換效率,成績為 48.3 FPS。

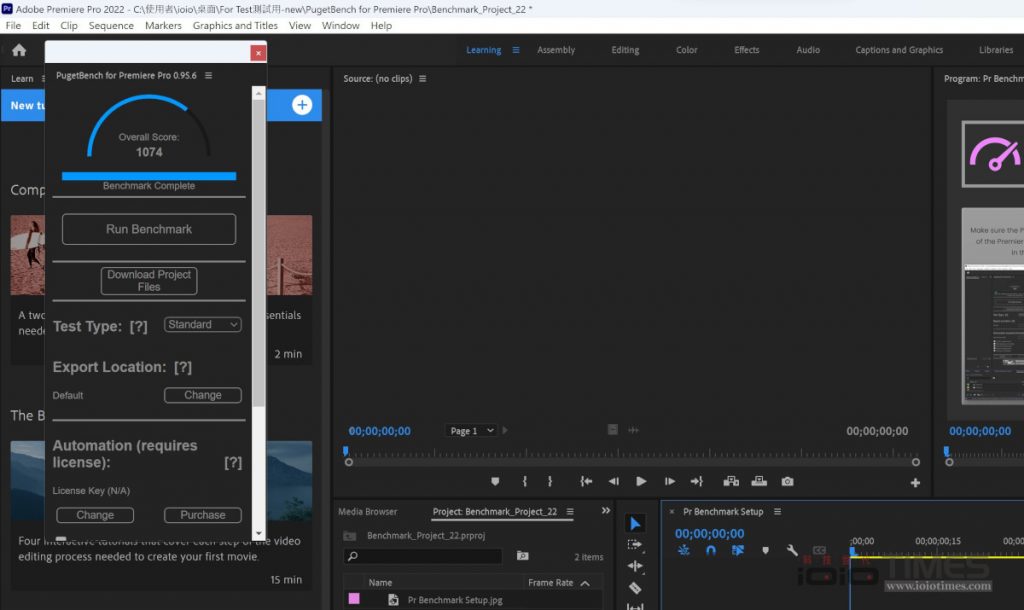

至於換成透過 Premiere Pro 進行一整套完整影片剪輯上,使用 PugetBench For Premiere Pro 進行跑分,在處理器和顯示卡的雙重發力下,取得了 1074 分的成績,這已經足夠應付繁雜的 4K 影片剪輯內容等工作。

結語:13代處理器的超值搭檔

相較於之前僅只有 Z790 主機板可以用來搭配 13 代處理器的情況,就算選擇 Core i5-13600K 也是只能搭配價格偏高貴的 Z790,隨著 Intel 推出更多非 K 版本處理器以及主流的 Core i5-13400 這一階的現身,對應的 B760 主機板相信在整體的預算考量下會讓玩家更容易可以更換或升級。

MSI 針對玩家需求,在 MAG 系列中推出了多款採用 B760 晶片組的版本,如果想入手 M-ATX 的朋友可以挑選 Mortar 系列,想要標準 ATX 的玩家就可以選擇這次小編開箱實測的 B760 Tomahawk WiFi 了,手上若還有 DDR4 記憶體的朋友可以挑 DDR4 版本的 Tomahawk,新組裝的朋友就直接入手 DDR5 版本的就可以了。

整體來說,這片 B760 Tomahawk WiFi 算是可上可下的版本,畢竟也採用了 12+1+1 相供電與足夠的散熱設計,就算上高階的 13 代來說也是 OK 的,配上 DDR5 可以發揮更大的性能表現,也內建了多達 3 組的 Gen 4 M.2 以及提供有一組 PCIe 5.0 插槽設計供玩家擴充,不論是目前使用或是作為後續的預留空間,應該都能發揮最大的效益才是。