針對 Intel 14 代處理器的推出,MSI 也做了多款新版主機板的對應,包括 MEG、MPG、MAG 以及 Pro 系列,首波上陣的主要以 Z790 為主打,區分與前版對應 13/12 代的差異也佳了 MAX 尾綴來辨識,相信如果玩家入手的是第一波登場的 6 款 14 代處理器之一的話,選擇 Z790 MAX 來做為搭檔使用應該會是最佳的選擇。

這次小編也收到 Z790 MAX 新版本中的 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 這一片,除了支援最新 14 代處理器外,也導入了 WiFi 7 無線網路,以位列 MPG 的官方定位來看,除了接替原本的 Z790 EDGE WIFI 外,也算是中階主打的一款新版本,那接下來就來開箱,順便試一下性能表現吧!

MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI開箱

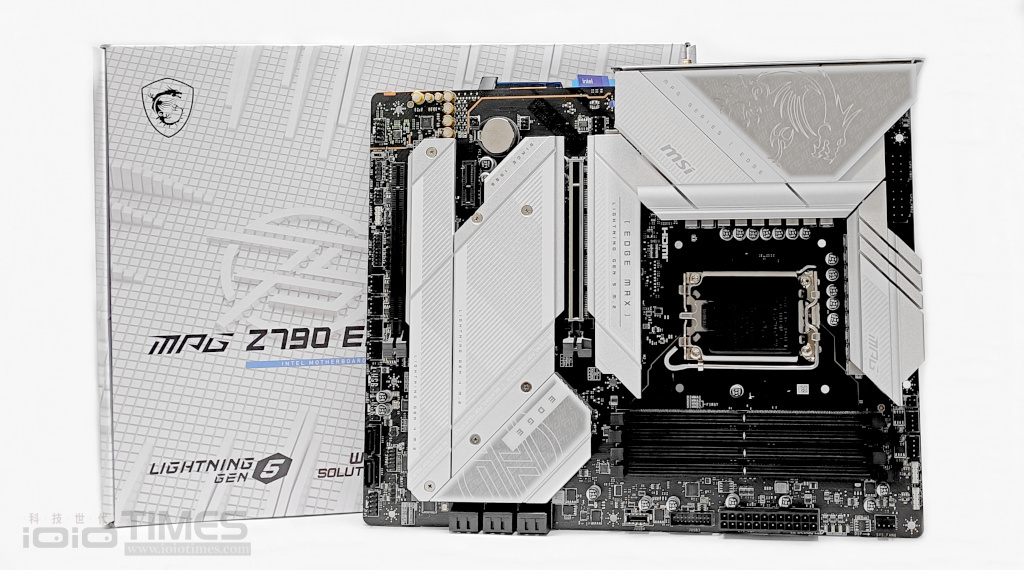

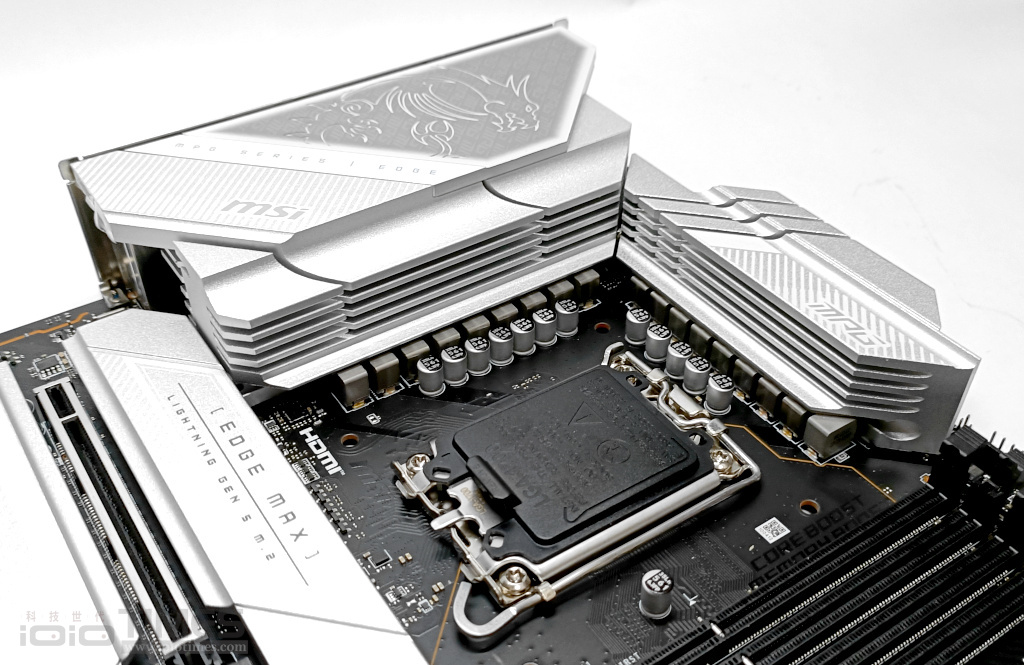

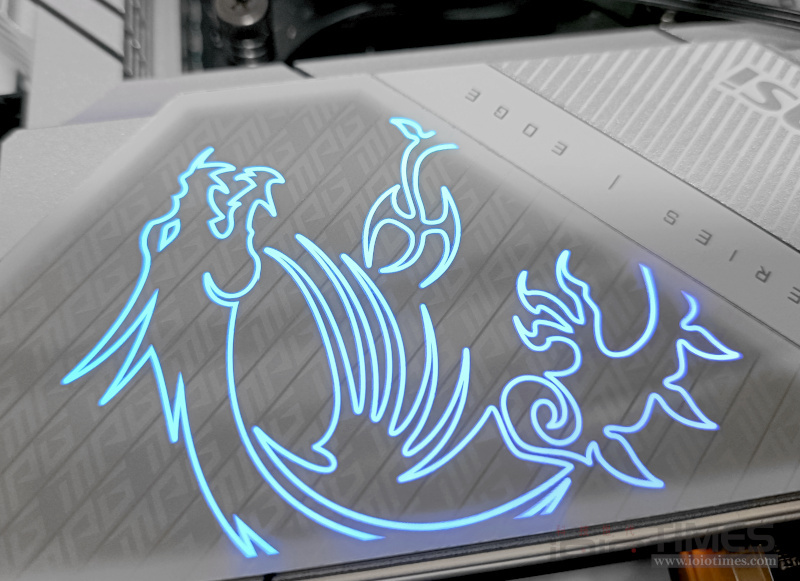

延續前一版 Z790 EDGE WiFi 的設計特色,仍是採用黑色 PCB 搭配銀白色散熱模組的視覺風格,彩盒設計大概上類似,主機板上覆蓋的銀白色散熱片與一體式 I/O 埠則是顯得更精緻一些,整體仍維持 RGB 位置於一體式 I/O 上方,更大區塊的微星龍 Logo 也能在使用時,提供更鮮明的 MSI 風采。

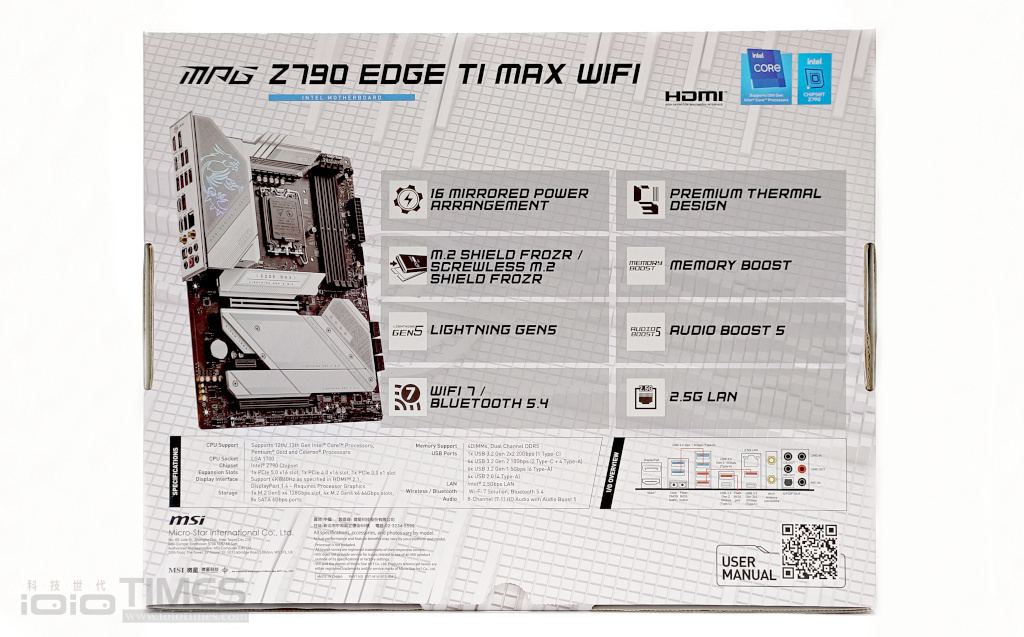

彩盒上面基本上除了型號標示外,也針對 Lightning Gen 5 與 WiFi 7 Solution 這兩大項特別標示,另外晶片組 Z790 與支援最新一代 Intel 處理器的部分當然也沒漏掉;彩盒背面則是主要特色功能標示,包括像是 16 相電源供電、高散熱性能設計、專屬 M.2 Shield Frozr 快拆散熱上蓋、Memory Boost、Lightning Gen 5、Audio Boost、WiFi 7/Bluetooth 5.4、2.5G LAN 等。

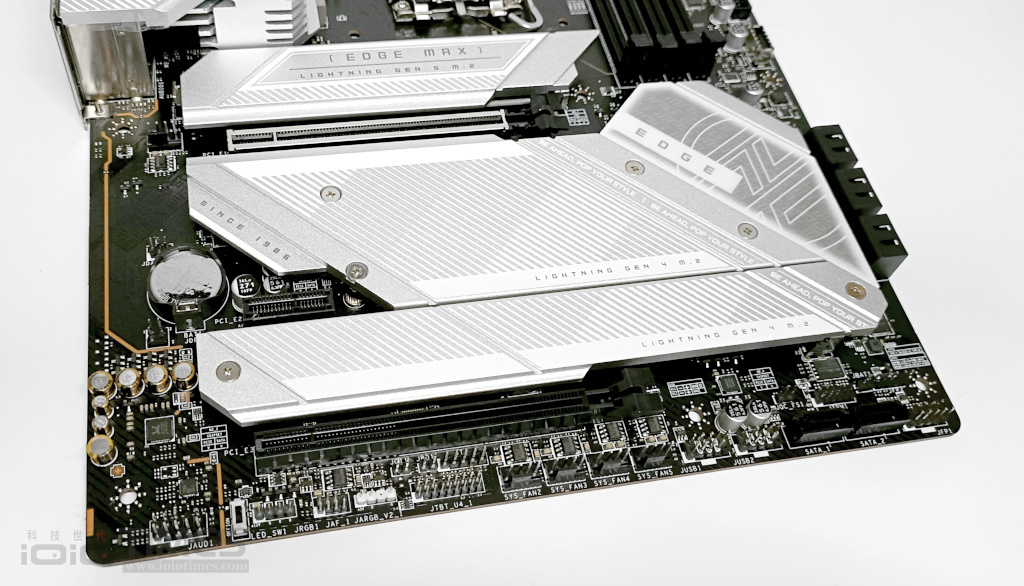

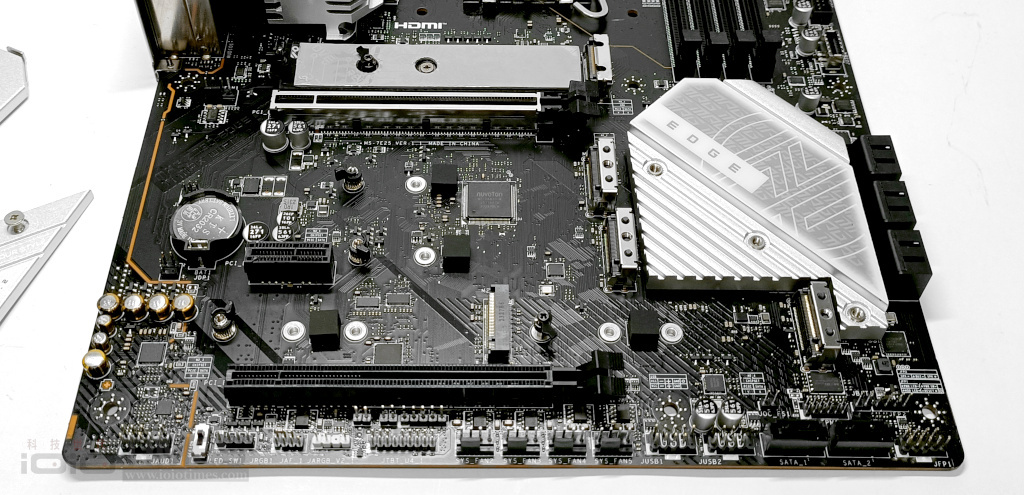

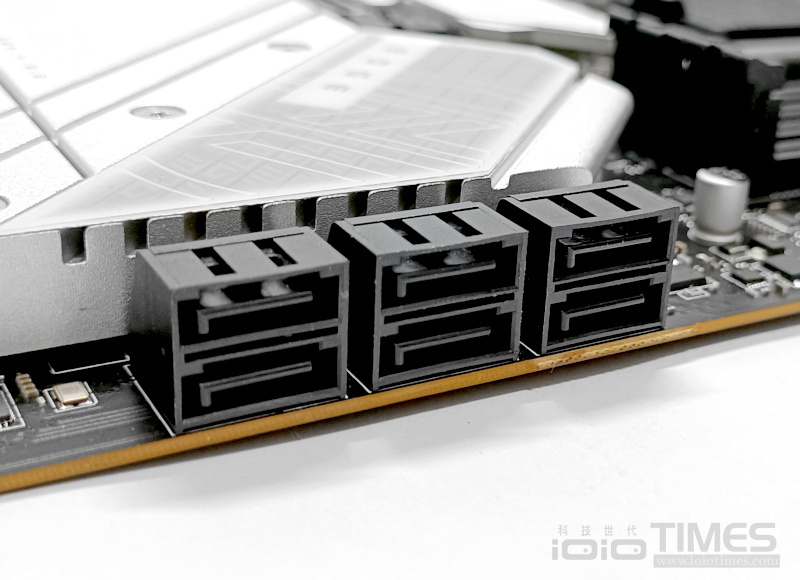

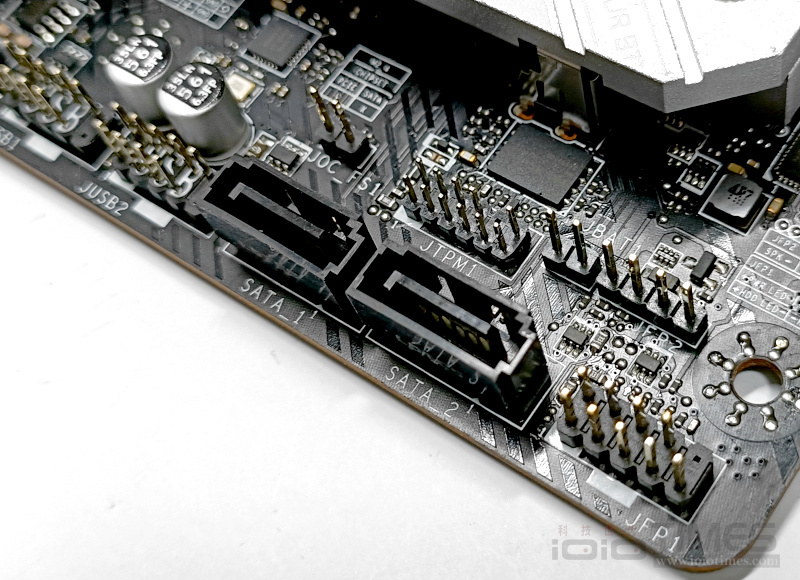

主機板本體的部分基本上以銀白搭配的散熱片/模組最搶眼,大體上與之前的 Z790 EDGE WIFI 類似,不過散熱片上的印刷設計顯然新版本的 MAX 要更具質感些,大體上 PCB Layout 也是類似,不過,新版在 SATA 插槽部分多了一組、達到 8 組,DDR5 的頻率上限也提升至 7800+ 以上,再來就是從 WiFi 6E 升級成 WiFi 7 以及 M.2 Gen 5×4 的提供了。

主區域的部分則是提供了 16+1+1 相的 VRM 供電,除了支援最新一代 Intel 第 14 代處理器之外,同樣具備 LGA1700 腳位的 13/12 代處理器也是可以對應,明顯的一體式 I/O 上方有配置 RGB 微星龍圖騰設計,具備 RGB 燈效功能,玩家可從 MSI Mystic Light 軟體中去做個人化調整。

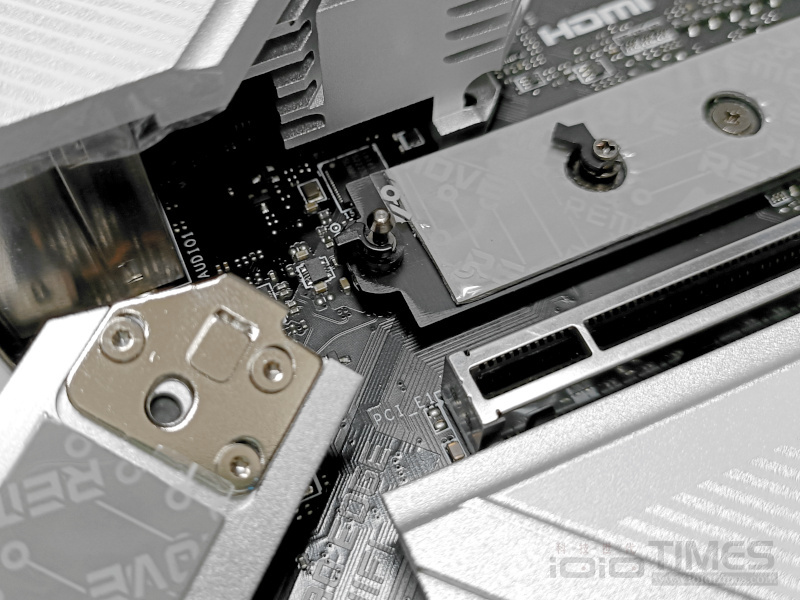

至於前代就有免螺絲拆卸 M.2 Shield Frozr 與 PCIe 插槽的鋼鐵裝甲也是通通沒少,大面積的熱導管散熱片與7W/mK Mosfet 散熱墊等當然也都具備,總的來說,就是升級版的概念。

特寫一下左半邊的散熱片覆蓋位置,基本上底下都是 M.2 插槽,除了主要的 Gen 5 規格採用免螺絲拆卸的 M.2 Shield Frozr 設計外,下方分成 2 個區塊的部分一共也提供了多達 4 組的 M.2 擴充,而 PCIe 插槽的部分則是提供有鋼鐵裝甲包覆的 PCIe 5.0 x16 一組以及 1 組 PCIe 3.0 x1 與 1 組 PCIe 4.0 x4 (採x16插槽) 等,。

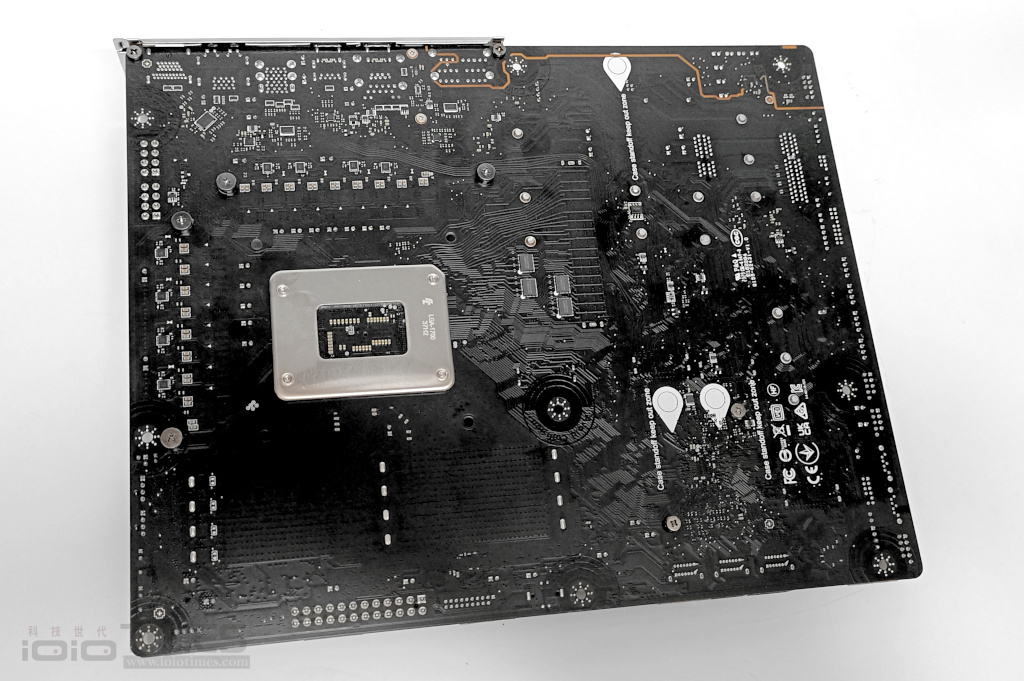

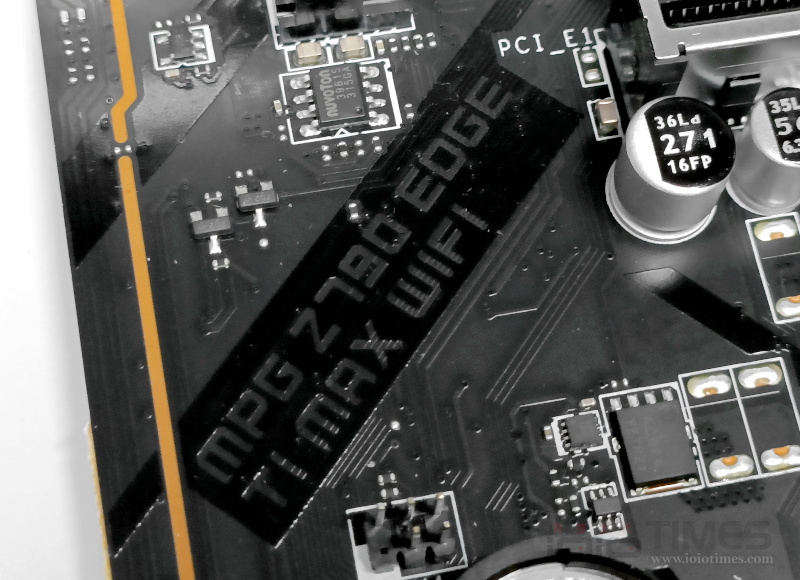

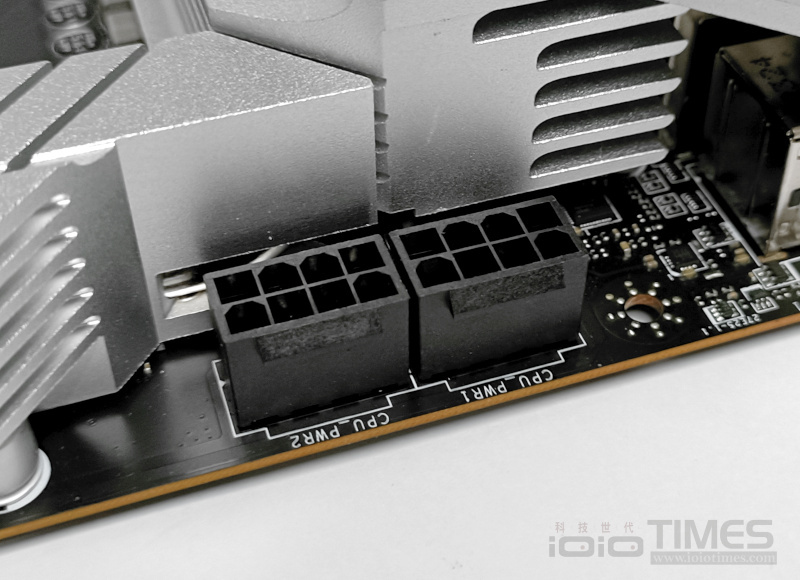

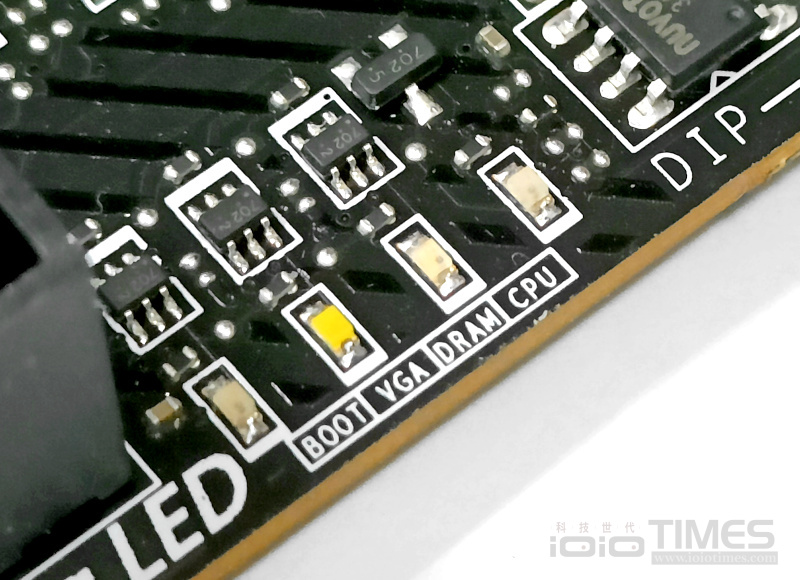

另外,可以看到 PCB 上的型號 “MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI” 印刷位於 PCIe 插槽上方,CPU 12V 的雙 8-Pin、簡易版 4 燈號設計的 Debug 顯示除錯燈、6 層 PCB 設計並加入 2oz 銅等。

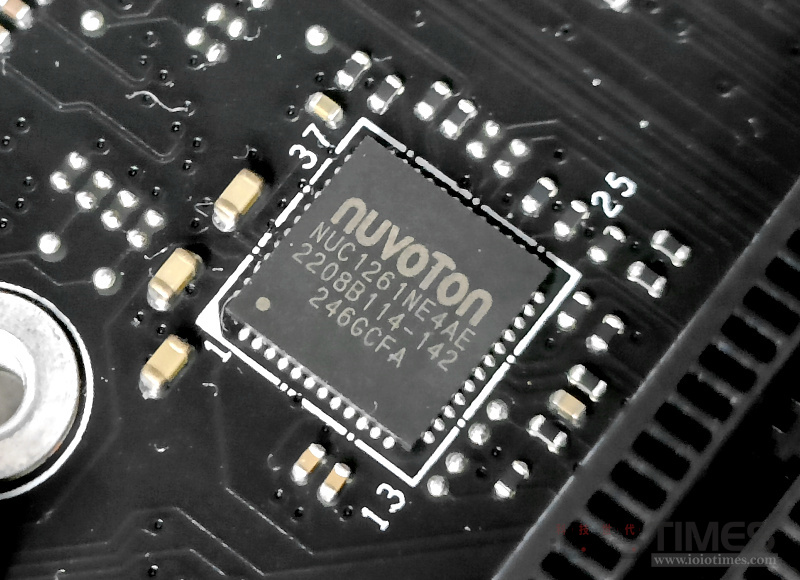

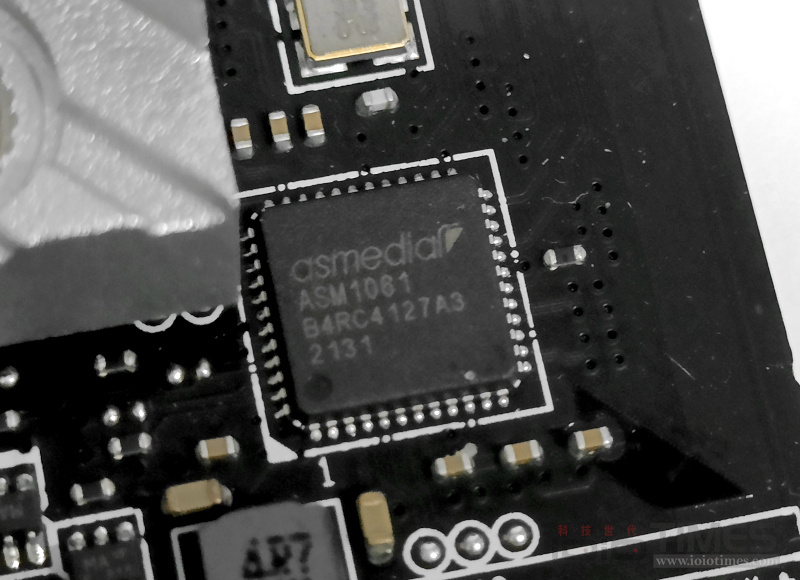

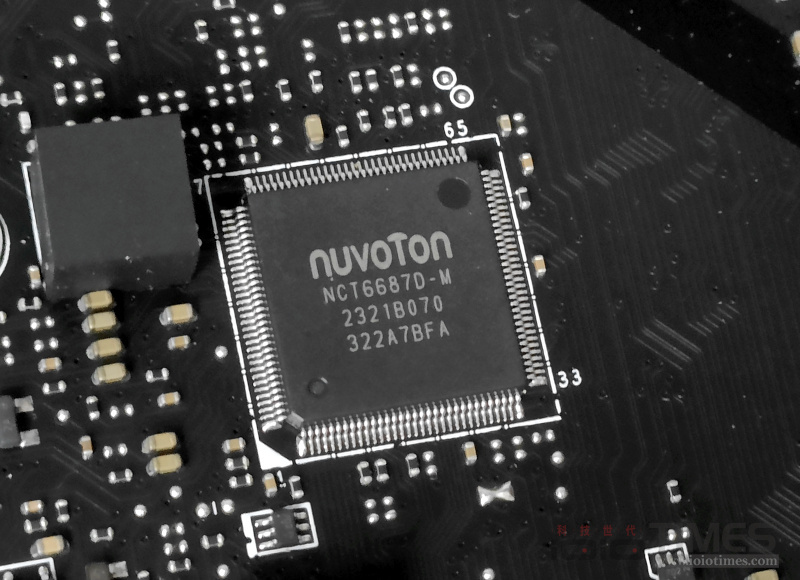

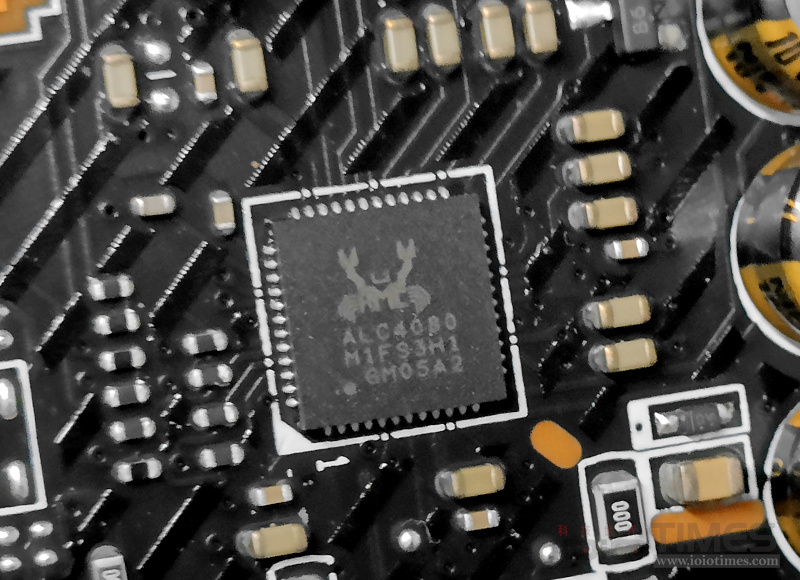

至於內建的功能晶片則大致上有以下這些:

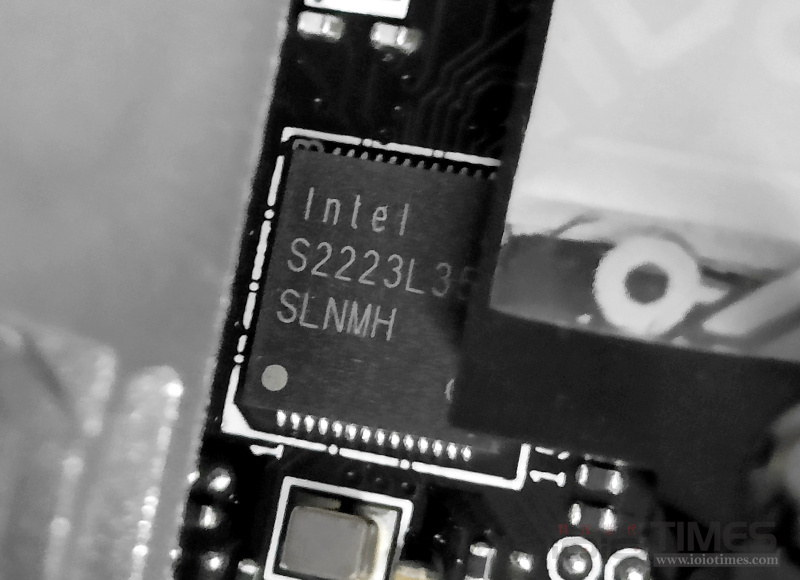

NUVOTON NUC1261NE4AE 負責 ARGB 管理控制、asmedia ASM1061 SATA 控制晶片 (額外的2組)、MUVOTON NCT6687D-M Super I/O 環控晶片、Realtek ALC4080 Codec音效編解碼晶片 (一旁有日系音效電容)、Intel S2223L35 SLNMH 這顆 I225V RJ45 2.5Gb 網路晶片、Genesys GL3523 USB 5Gbps Hub 晶片等。

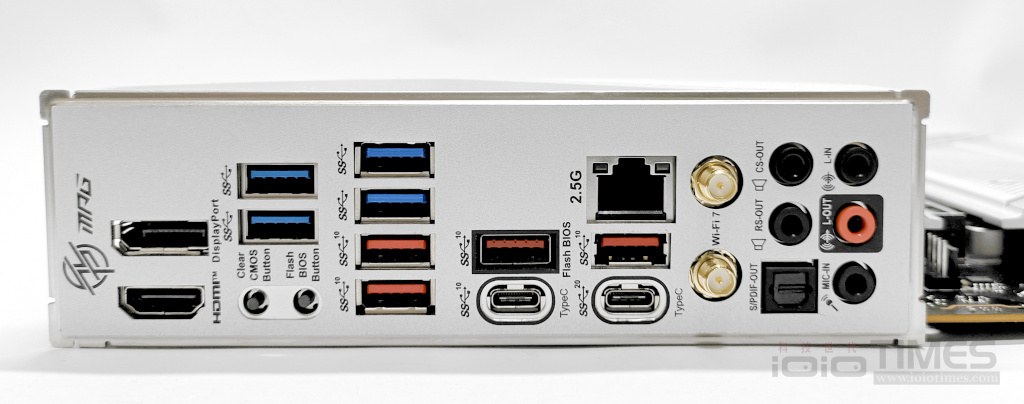

背面的 I/O 埠也同樣提供了相當完整的擴充性,從最左邊的 DisplayPort 1.4 (8K@60Hz) x1、HDMI 2.1(4K@60Hz) x1、Clear CMOS 按鍵、Flash BIOS 按鍵、4 組 USB 3.2 Gen 1 Type-A、4 組 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1 組 USB 3.2 Gen 2 Type-C、1 組 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2.5Gb LAN (RJ45)、WiFi 7 無線模組、音效輸出入插孔/SPDIF 光纖等。

最後,看一下提供的附件,除了使用手冊與信仰貼紙外,WiFi 7 無線模組天線、USB 隨身碟、可替換的 M.2 快拆螺絲、SATA 連接排線、ARGB 與風扇延長線等標配。

性能檢視

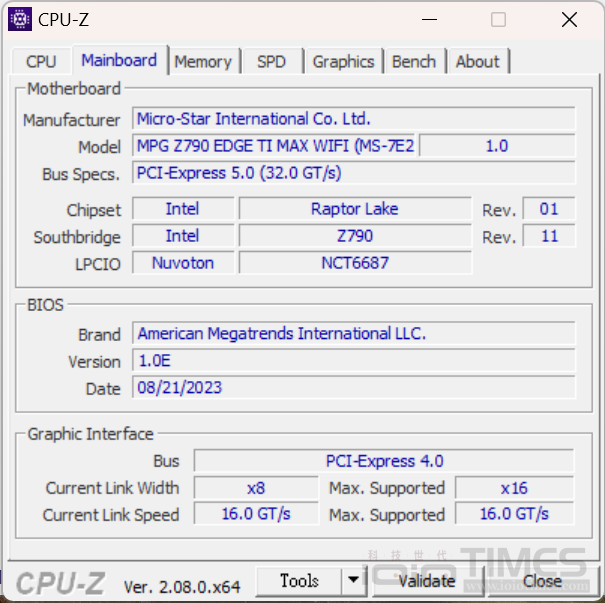

看過開箱後接著就是來試看看這片 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 的性能表現了,同樣的這裡選搭了 14 代的 Core i7-14700K 一起測試,BIOS 仍是熟悉的操作介面,更多設定可以切換 Advanced 進階模式來做進一步調整設定。

本次的測試平台列表如下:

處理器:Intel Core i7-14700K

顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4070

Memory:T-FORCE VULCAN α DDR5-6000 16GBx2 (CL 38-38-38-78)

SSD:Samsung 980 Pro 1TB PCIe 4.0 Gen4x4 M.2 SSD

電源:Seasonic FOCUS GX-850 (850W、ATX 3.0/PCIE 5.0、80Plus Gold)

散熱器:InWin MR36 AIO一體式水冷

作業系統:Windows 11 Pro 22H2

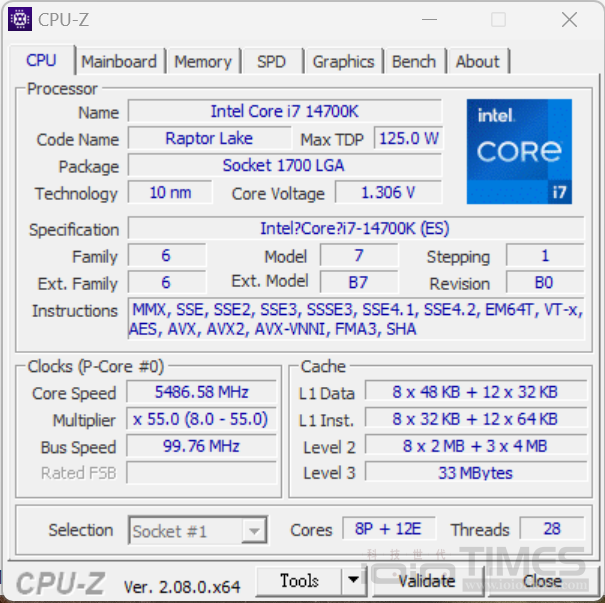

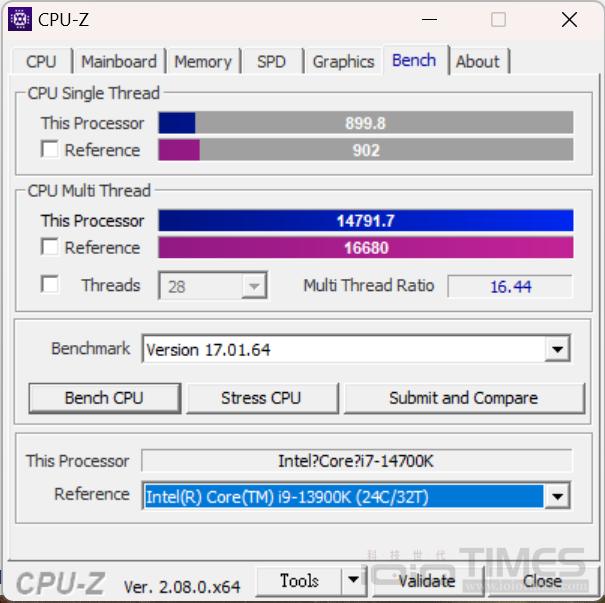

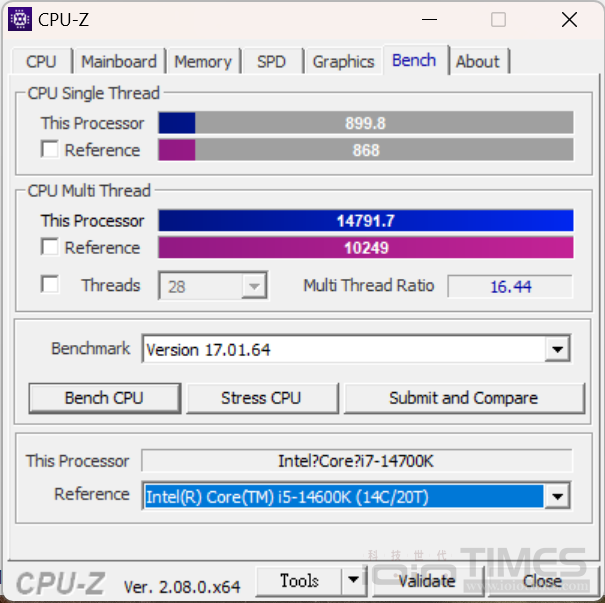

從 CPU-Z 的偵測中可以看到關於 Core i7-14700K 的基本資料以及關於主機板的相關資訊,首先簡單透過Bench 項目就能看到單、多核的表現:899.8、14791.7,對比資料庫數據可以發現單核表現與 Core i9-13900K 差距極小、多核部分也僅略低一些些,但相比自家小弟 Core i5-14600K 的話,多核成績因核心數較高而導致的差異就十分明顯,差了約 4500 分、幾乎就是近 50% 的提升了。

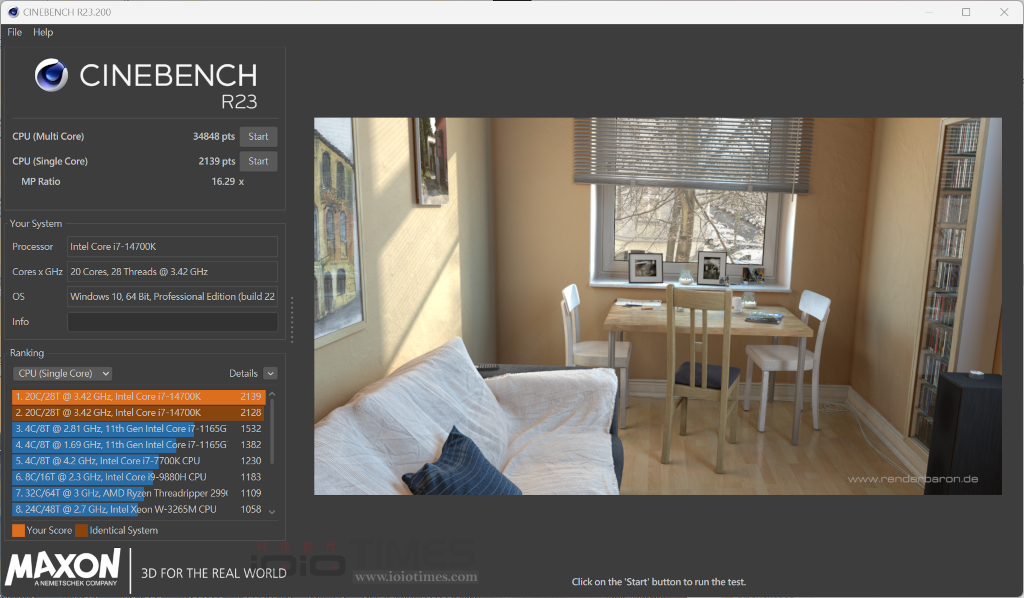

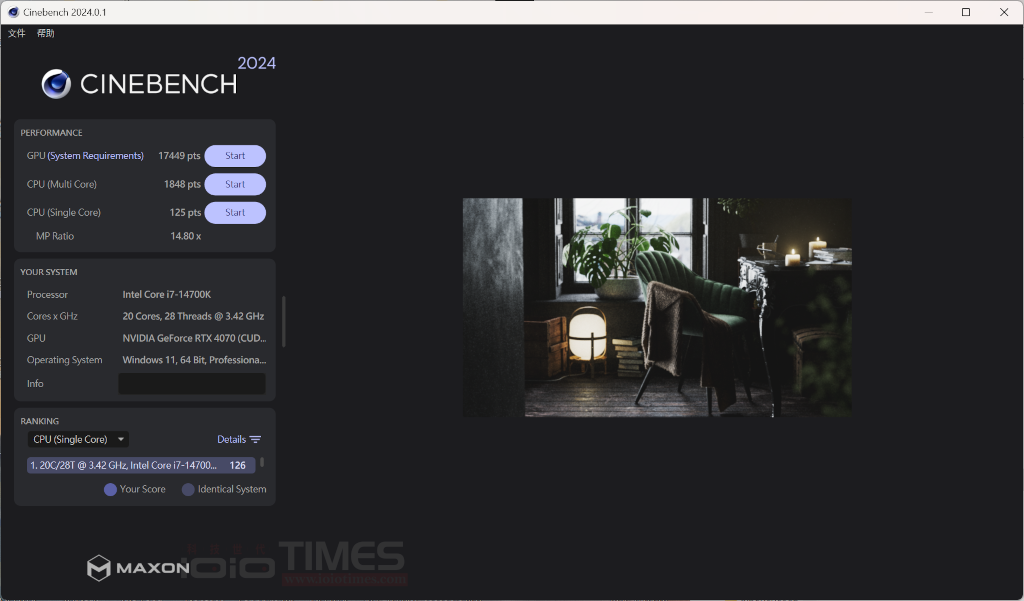

針對 CPU 性能檢視的 Cinebench R23 與 2024 測試截圖如下,Cinebench R23 單/多核成績為 2139/34848 pts、Cinebench 2024 單/多核/GPU 成績為 125/1848/17449 pts,都是相當不錯的表現。

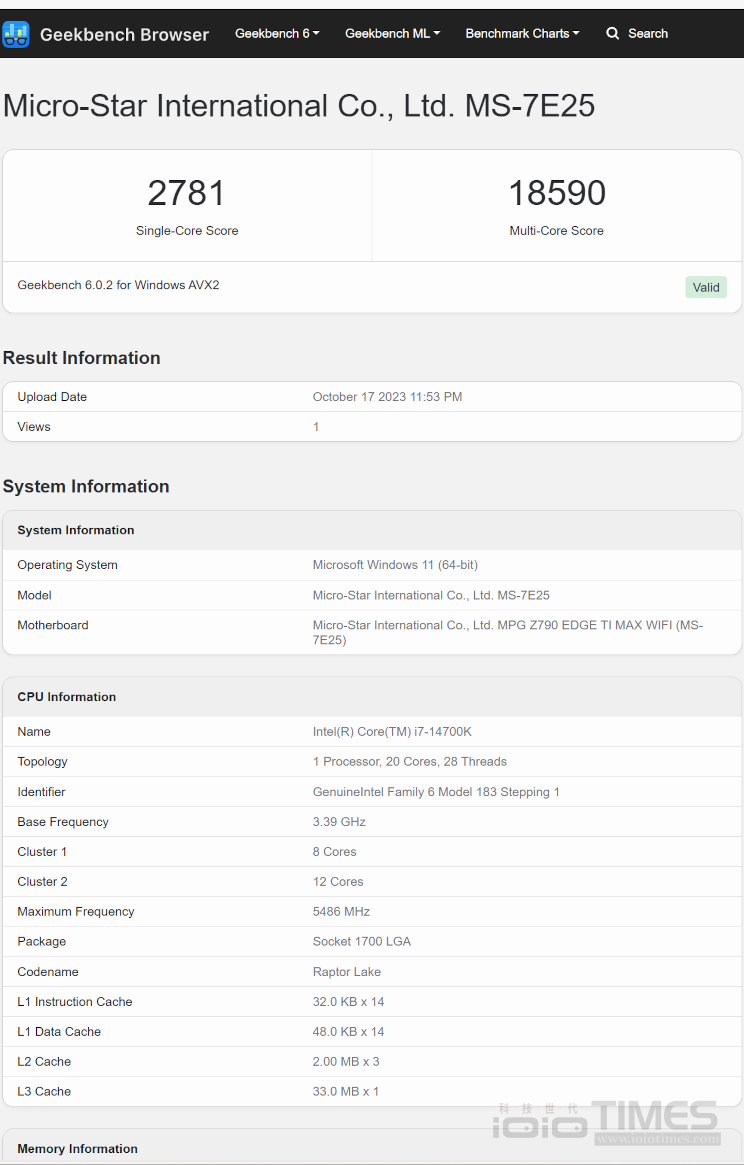

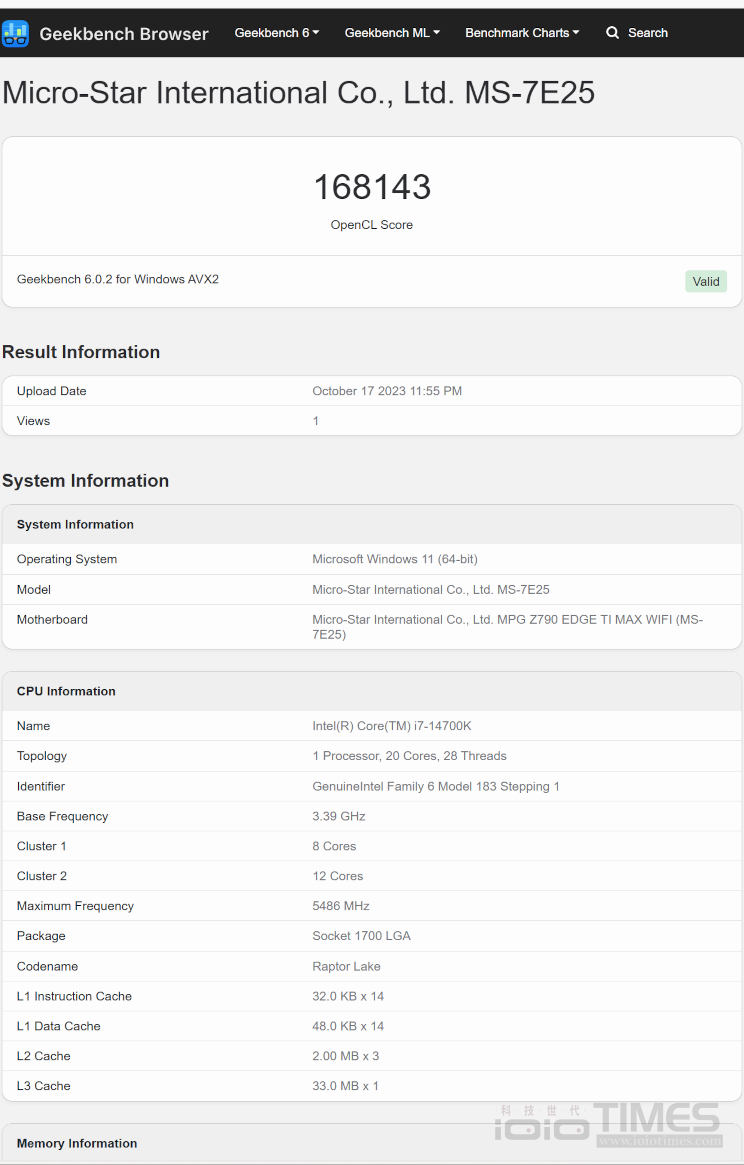

Geekbench 6 的測試表現也是相當不錯,CPU Benchmark 獲得單核 2781、多核 18590分,GPU Benchmark 在 OpenCL 得分也有 168143。

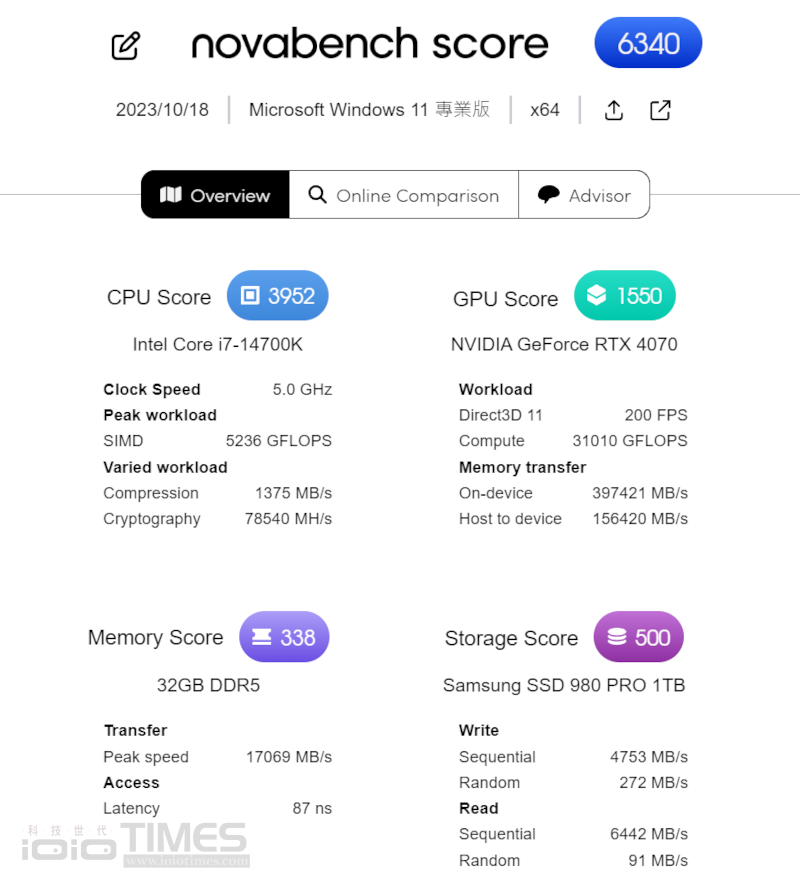

在 Novabench 5 的表現也有總分 6340 的成績,除了 CPU 獲得 3952 分外,記憶體、SSD 與 GPU 都有不錯的表現。

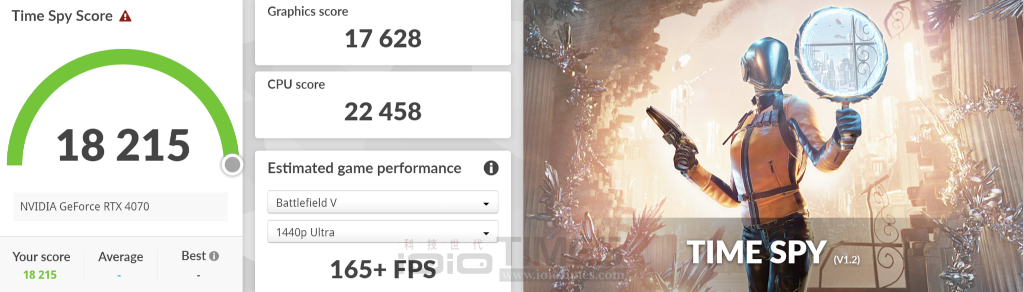

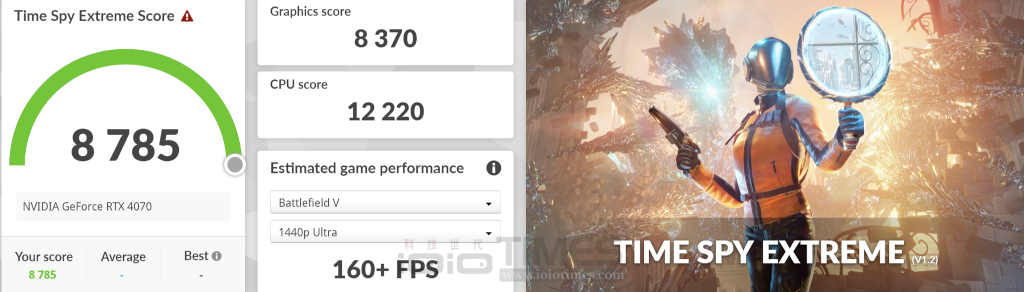

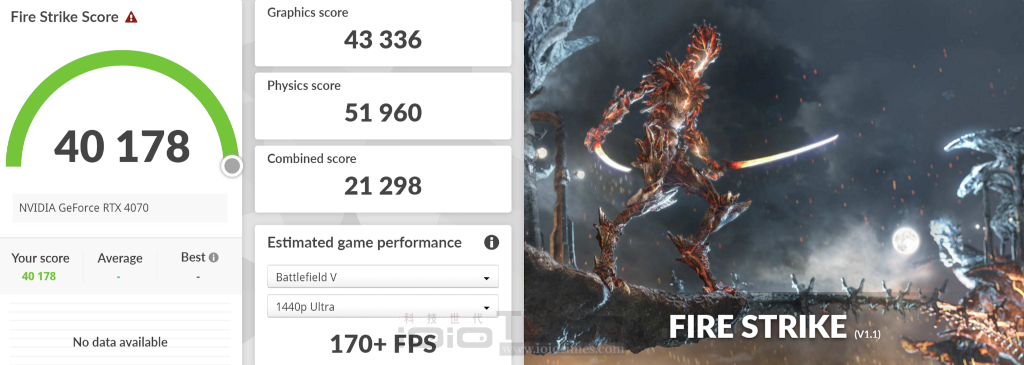

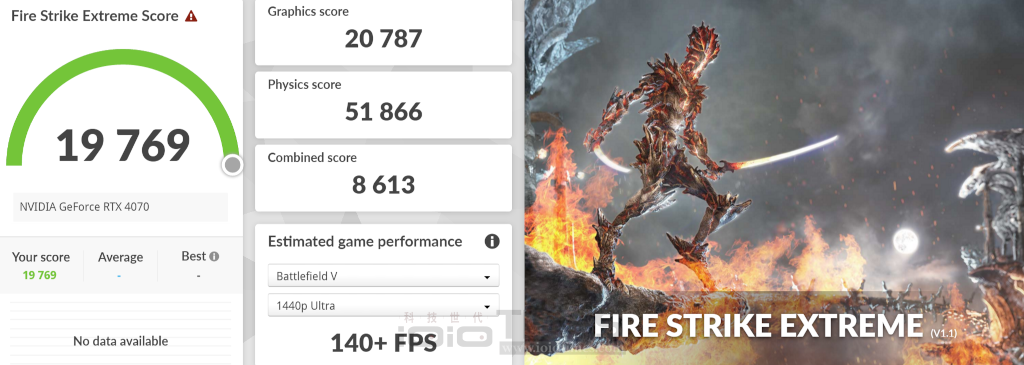

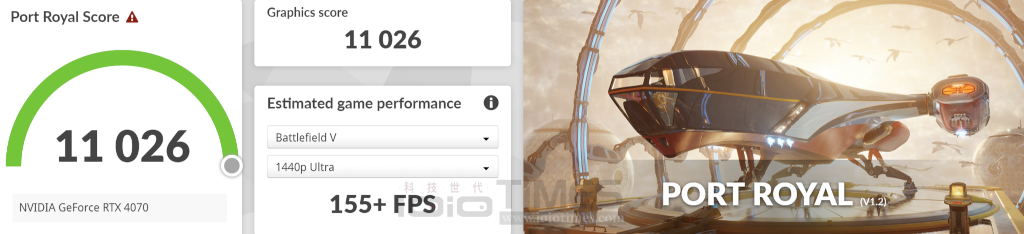

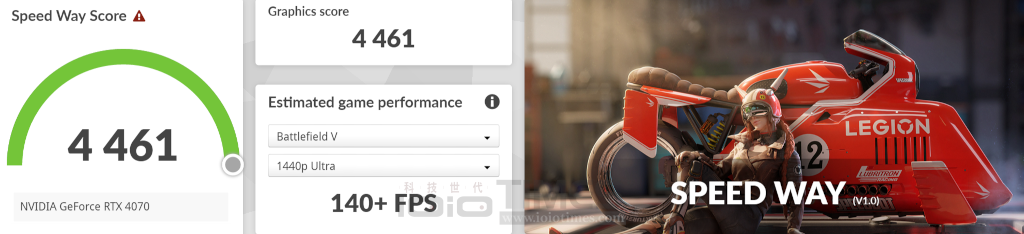

3DMark 部分當然也是要檢視一下,CPU Profile 的表現可以看到單核成績為 1175 分,多核最大則是達到14998分的成績,顯示單/多核的性能強悍,至於與 RTX 4070 的搭配表現可以從包括 Time Spy、Fire Strike、Port Royal、Speed Way 這幾項來確認的確也有起到輔助性,成績表現都十分優異,相比 13 代的搭配顯然 14 代更具優勢。

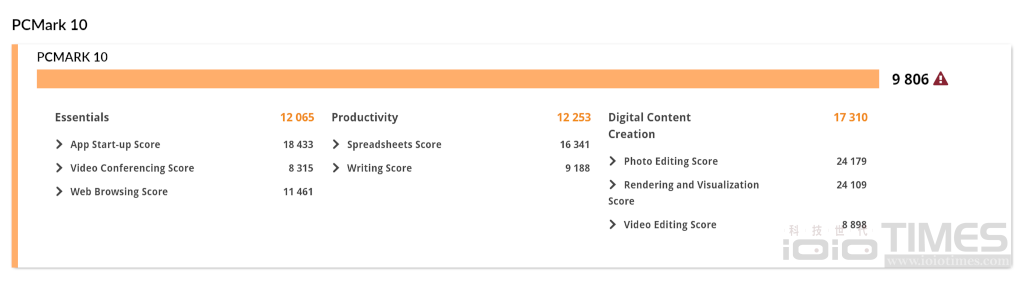

綜合表現的部分透過 PCMark 10 驗證可以得到 9806 的高分,包括在 Essentials 與 Productivity 這兩大項的表現都相當不錯,Digital Content Creation 的成績更是一舉拉到 17310 分,底下的分項表現也都相當高,對於玩家在整體的使用上可以獲得較前代更好的性能體驗。

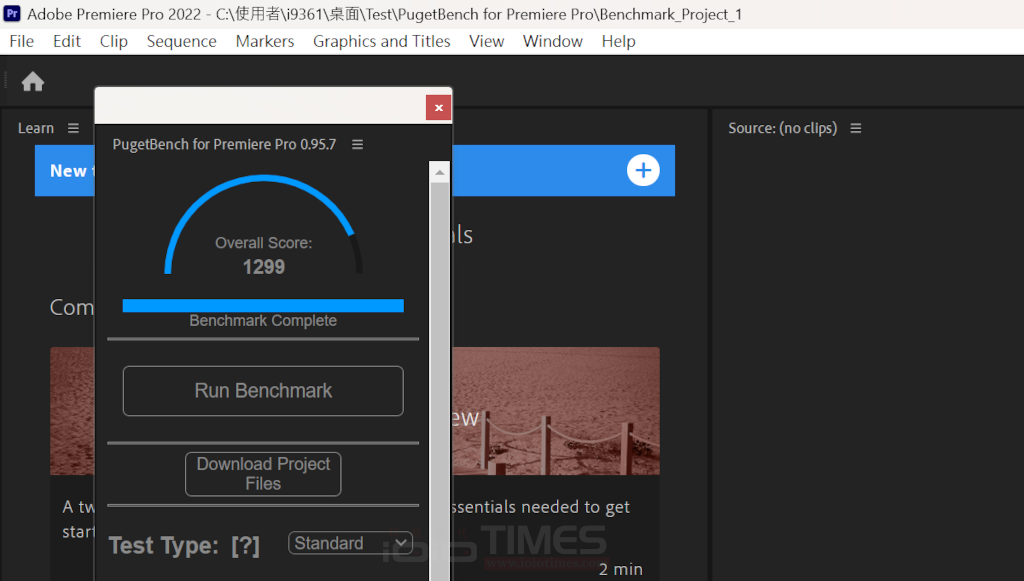

最後透過 PugetBench for Premiere Pro 來確認一下整體在創作者方面的性能表現,總分獲得 1299 分的成績算是相當不錯的表現了,僅換上 14 代處理器與 Z790 EDGE TI MAX WIFI 就可以發揮至幾乎 1300 大關的成績,若是還想要更進一步,可以將 RTX 4070 升級更高階版本,不過按照小編實測數據,基本上 14 代 i9+RTX 4090 也是在向上提升個 100 分上下而已,以這次的搭配來說已經算是表現很優的一組了。

結語

以做為主流市場定位的 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 來看,對應 Intel 14 代登場而做的小改版也算提供了玩家多一個選擇,就算想挑選舊款的 EDGE WIFI 也是 OK 的,當然前提是沒有需要升級至高階 14 代處理器或是未來不需要改採 PCIe 5.0 的 M.2 SSD、WiFi 7 等,但如果現在正要入手組新機,倒是較推薦直接挑這片 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 就好,畢竟新版有增加新的特點,另外也針對 DDR5 的支援性以及超頻等做了進一步優化,加上如果後續 Gen 5×4 的 M.2 SSD 開始普及,入手 14 代中高階處理器、搭 DDR5-6000 以上記憶體與 Gen 5 SSD,再配上一片中階以上等級的顯示卡,那大概可以撐上好一段時間的使用了,一般工作上的處理應用、玩玩 3A 遊戲大作、甚至客串當當 YouTuber 來個創作者剪剪片也應該都足以應付。